"La révolution est une vieille idée."

En d’autres termes, il fallait trouver des "outils", comme on surnommait cyniquement les partenaires à plus ou moins longs termes qui ne partageaient pas les valeurs socialistes du Grand Kah. Renforcer ces outils et leur permettre d’établir des pôles régionaux d’anti-impérialisme permettant la construction d’un bloc à la fois assez soudé pour repousser les hégémonies libérales, et assez dispersés pour accepter des puissances socialistes en leur sein, permettant la transition sans douleur et à très long terme d’ensembles régionaux à une internationale socialiste en bonne et due forme.

Les kah-tanais pensaient leur stratégie sur le temps long, et ne voyaient aucune urgence à libérer tous les hommes. Ils ne croyaient pas à la guerre totale de tous contre tous, s’opposaient aux logiques d’extermination violente de leurs opposants idéologiques. Ils croyaient cependant au sens de l’Histoire, et voyaient dans chaque outil une puissance en mesure d’être amenée vers la démocratie totale et réelle, à terme, et devant par conséquent être poussée dans cette direction. Lentement, sûrement. Le socialisme est dans l’ordre naturel des choses, comme l’érosion des côtes, la sédimentation des plages, le mouvement des plaques tectoniques.

« Nous sommes l’Ordre des choses. »

La phrase avait fait beaucoup de bruit au sein de l’Union, quasiment aucun à l’extérieur. Prononcée par la citoyenne Actée Iccauthli lors d’un discours à la convention générale, elle témoignait à elle seule de ce qui était alors la ligne politique défendue par la Confédération. L’ultra-radicale avait pourtant pris part à des comités de volonté publique modérés, et il était difficile de savoir à quel point sa pensée avait infusée ces structures. Toujours est-il, la formule lui avait survécu et, inversement, Actée lui avait survécu.

« À quel point tu penses que sa religion influera sur ses positions ? »

Meredith avait posée la question d’un ton léger, comme si elle n’attendait pas vraiment de réponse. Actée fronça les sourcils.

« Je ne sais pas. Je pense qu’il faut les considérer comme rationnels, avant tout. La politique c’est un jeu de justification, non ? Il est soufi ? Bien. On pourra lui parler de nos propres confréries, et jouer l’amitié. Mais ce n’est qu’une justification du pouvoir qu’il détient.

– Mettons. » Un léger silence. Meredith repris. « Pourtant cette justification va quand-même caractériser la façon dont ils vont devoir expliquer leurs décisions et nos éventuels accords auprès de la population.

– Ouais. De façon minimale, sans doute. Donc il faudra trouver les mots juste, leur prémâcher le travail. Qu’un accord de raison ne devienne pas désagréable sous prétexte qu’on manque de langage pour justifier son intérêt.

– C’est le boulot de ton cabinet, ça.

– C’est effectivement le boulot du commissariat. »

Aquilon sourit. Il n’avait rien dit jusque-là, se contentant d’écouter la petite passe d’arme entre la Voix et l’Auteur. Meredith et Actée avaient sauvées le mouvement modéré, ce qui pouvait sembler curieux puisque seule une des deux en était issu. Depuis, elles ne cessaient de se jauger, de se mettre au défi. Lui, architecte de la remilitarisation des communes au début du siècle, radical assumé, trouvait ça tout à fait charmant. Il se racla la gorge.

« Camarades, ils vont aussi voir l’Alguarena, si je puis me permettre.

– Oui, bon. »

Actée lui avait lancé un regard froid. Meredith croisa les bras et lui sourit avec politesse, attendant la suite, si toute fois il y en avait une.

« Ils ne viennent pas négocier l’accord du siècle.

– C’est déjà le nom de leur achat de sous-marin, non ?

– Ce que je veux dire c’est qu’ils viennent chercher l’accord des deux premières puissances mondiales. Pas s’aligner.

– On pourra leur parler des cas de colonialisme encore en cours en Afarée. Listonie, Clovanie, nous avons un avantage historique sur ces questions.

– Hm. Donc nous aligner sur leur position.

– Allons dans leur sens et ils iront dans le nôtre. Donnant donnant.

– Bah. » Actée intervint d’un ton froid. « Nos réseaux là-bas sont insuffisants. On ne peut pas prévoir ce qu’ils veulent au-delà de ce que nous laisse comprendre leurs déclarations et les éléments saillants de leur politique.

– Nous aviserons », déclara simplement Meredith. Puis elle secoua la tête.

Au final elle s’inquiétait peu de savoir comment se passerait cette rencontre. C’était une avancée dans la politique Afaréenne de l’Union. Pour le reste, elle aurait le temps. L’Union avait le temps. C’était ce que les radicaux tendaient à oublier.

La patience, et le sens de l’Histoire.

La politique de l’Union était considérée par beaucoup d’étrangers comme difficile à analyser dans le détail. L’apparente complexité des structures communalistes et leur diversité pouvaient décontenancer des experts plus habitués aux grands ensembles et à l’aspect prévisible de leurs confrontations. Tout de même, on arrivait globalement à déterminer les mouvements de fonds de la politique confédérale, et ses commissariats et comités permettaient d’obtenir une idée relativement claire de ses programmes. Généralement il était donc d’usage de baser toute analyse et attente de la politique confédérale sur la composition du comité de volonté publique. C’était d’autant plus nécessaire que le renouvellement régulier d’un tiers du parlement général, combiné à sa nature théoriquement appartisane, empêchait la formation de rapports de forces lisibles soutenus sur le long terme.

Le comité de volonté publique actuel, dit dit de renouvellement, a été composé après l’auto-dissolution de son prédécesseur, dit "Estimable", lequel était sorti perdant d’une confrontation contre les mercenaires et barbouzes alguarenos envahissant la région du Pontarbello. Par de nombreux aspect il se plaçait dans sa continuité logique et était moins un comité de rupture que de continuation, ce qui n’allait pas de soi : si l’erreur en cause était une conséquence de la ligne des radicaux, la défaite avait fait imploser le camp de la modération, qui aurait très bien pu ne pas réussir à s’accorder sur un programme. Il avait fallu trouver des accords quasi-contre nature entre la ligne internationaliste et industriel de la citoyenne Meredith, anthropologue qui s’était alors illustrée en s’improvisant speakerine pro-démocratie lors de la tentative de putsch fasciste à Kotios, et le citoyen Caucase, grand critique des politiques de modernisation de l’Union et représentant par essence des communautés agraires, intéressé par la meilleure répartition des investissements et le bien-être du monde rural. On prétendait que cette alliance avait été en grande partie enfantée avec le soutien des deux radicaux prodiges du précédent comité : Actée Iccauthli et Aquilon Mayhuasca. La première, bien connue pour sa gestion du commissariat aux affaires extérieures, était par bien des aspects la personnalité la plus connue du monde politique kah-tanais. Auteur de fiction et de textes d’analyse critique culturelle, elle avait commencé sa carrière dans les universités Aleuciennes et Eurysienne avant de retourner au Grand Kah et d’établir une ligne géostratégique bien connue. Moins réputé, Aquilon était un pur produit de la radicalité urbaine. Hautement éduqué, orateur compétent, il avait réussi à faire ce que beaucoup d’observateurs espéraient impossible : pousser un Grand Kah traumatisé par la dictature de 1980 et la guerre civile à se doter d’une nouvelle armée de métier, moins pensée pour la défense territoriale que l’intervention en territoires étrangers. Un homme qui trouvait comment consolider les ambitions radicales sous un modèle de gouvernance modéré. Un homme qui avait accéléré le réarmement de l’Union et ainsi indirectement forgé une grande partie de ce début de millénaire.

Le reste du comité Défense et Développement, semblait en fait correspondre à la naissance (ou renaissance) d'une troisième grande ligne politique, que l'on qualifiait de pragmatique et qui semblait correspondre à un compromis entre les ambitions révolutionnaires de la radicalité et une conception moins impérialiste et violente des relations et de la politique internationale, d'inspiration modérée. En conséquence de quoi, les autres membres du comité étaient soit des rescapés de la modération, soient des nouvelles figures de la convention, généralement intégrées pour couper l'herbe sous le pied de l'ultra radicalité des nouveaux mouvements dits "exceptionnalistes", lesquels attendaient leur heure pour porter au pouvoir un programme basé sur une vision maximaliste de la révolution.

Arko Acheapomg, qui avait plus ou moins supervisé la politique d'investissement de l'Union au sein des pays capitalistes après la chute du Pharois et passait pour un libéral, Kisa Ixchet, dont la politique éducative et de santé n'avait rien de notable pour un observateur étranger – du moins en comparaison à ses prédécesseurs – Styx Notario, dont on savait qu'elle était la directrice des services de renseignement de l'Union et pas grand-chose d'autre, et enfin Rai Itzel Sukaretto, fille du dernier empereur kah-tanais, qui avait très largement fait sienne les idées de la révolution et s'était principalement illustrées en provoquant un renouveau de la mode punk et en fondant la doctrine du "Cool kah-tanais", qui visait l'offensive culturelle du monde par le prisme de la société de consommation et de l'esthétique. Proposer un récit culturel et légitime construit autour de valeurs non pas capitalistes mais libertaires. Difficile de dire si cette politique, suivit avec assiduité par l’Union, avait créée de nouveaux révolutionnaires, mais elle avait au moins eu le mérite d’offrir d’innommables débouchés d’estimes et économiques ses secteurs créatifs. Même ses opposants avaient bien dû admettre que c’était, à minima, « Rentable ». Et à elle de répondre, en pleine cession du parlement : « Si c’est rentable, ça sert la Révolution ».

C’était une logique assez similaire qui avait fait admettre l’importance de recevoir Azur aux délégués radicaux, révolutionnaire, anti-monarchiste, anti-religieuse, isolationiste de la convention. On voulait fonctionner tant que possible au consensus, et une simple majorité n’aurait pas satisfaite le comité. Il avait fallu expliquer comment cette rencontre, dans son ensemble, servirait les objectifs de l’Union et de son programme. Un débat nécessaire pour éviter de pleinement normaliser une politique étrangère qui n’allait pas de soi. Un débat que chacun acceptait, car la succession et l’évolution des programmes adoptés par la convention, année après année, permettait à chaque idée d’influer sur la ligne générale de l’Union. Tout le monde jouait le jeu, car tout le monde, à ce stade, croyait encore en la démocratie.

De plus, le Parlement des Communes avait déjà donné son accord. Autre spécificité du Grand Kah, la coexistence de deux chambres théoriquement capable de gérer la confédération, le pouvoir politique tendant à passer de l’une à l’autre selon les périodes. Depuis quinze ans environs, le Parlement Général avait la balle. Un jour, il finirait par la lâcher, ou la renvoyer aux Communes. Alors le Comité de Volonté Publique deviendrait moins un exécutif qu’une voix pour la Confédération, et la politique kah-tanaise deviendrait plus inscrutable encore.

Mais nous n’y étions pas encore. Loin de là. Nous étions à Axis Mundis, quelques minutes à peine avant le début d’une rencontre d’État, et toute la cité avait mis ses plus beaux vêtements.

La délégation Azuréenne avait été réceptionnée à l'Aéroport international de Lac-Rouge par un groupe qui, selon le protocole kah-tanais d'usage, était composée d'un officier de la garde d'Axis Mundis – ici le général Alt Mikami, membre du triumvirat de la garde communale, une garde d'honneur issue du même corps, un chargé de protocole issus de la Convention Générale, et l'ambassadeur du pays visiteur au sein de l'Union, soit ici son Houria Ben-el-Teldja. On effectua les formalités douanières d'usage, puis toute la délégation fut montée dans des berlines électriques qui, avec leur garnison de motards de la garde, remontèrent le long du fameux lac rouge jusqu’au grand pont reliant la cité lacustre et la terre ferme. Le pont était divisé en plusieurs voies, dont la majorité étaient réservées à des transports publics – bus, trains, trams, lignes émergées de métro. Si tout le monde avait déjà été briefé sur les éléments essentiels du protocole d’accueil kah-tanais, le responsable chargé de l’accompagnement posé tout de même quelques questions d’usage et effectua des rappels élémentaires. Rencontre du Comité de Volonté Publique, revue des troupes et d’un groupe de représentant de la société civile, déjeuner avec le Comité et ouverture des discussions officielles, si jugé nécessaire ou utile, conférence de presse puis discours des invités devant le parlement général et – si son excellence le calife le juge souhaitable – visite de quelques lieux d’Axis Mundis et de Lac-Rouge. Les vérifications de routines achevées ; le chargé se contenta d’une rapide présentation de ce la ville qui défilait maintenant autour du convoi.

Lac-Rouge était un rare exemple de cité mésoaméricaine ayant non-seulement survécut à la colonisation, mais s’était modernisée. L’architecture de la ville, composée en unités d’habitation et de travail séparées par des canaux ou des artères, se décomposait en zones d’inspirations culturelles manifestement différentes. La circulation y semblait largement piétonnisée et il n’y avait pas un seul panneau publicitaire en vue. Cependant des panneaux d’affichage publics étaient installés devant des sorties de métro ou près d’intersections. Ils étaient couverts d’affiches, de grands morceaux de papier blancs sur lesquels on avait inscrit des phrases à l’encre épaisse, quelques bornes installées à proximité portaient les couleurs des principaux quotidiens nationaux et communaux. Les différences avec une ville capitaliste ne sautaient pas immédiatement aux yeux mais s’accumulaient avec suffisamment de régularité pour donner la nette sensation d’ailleurs.

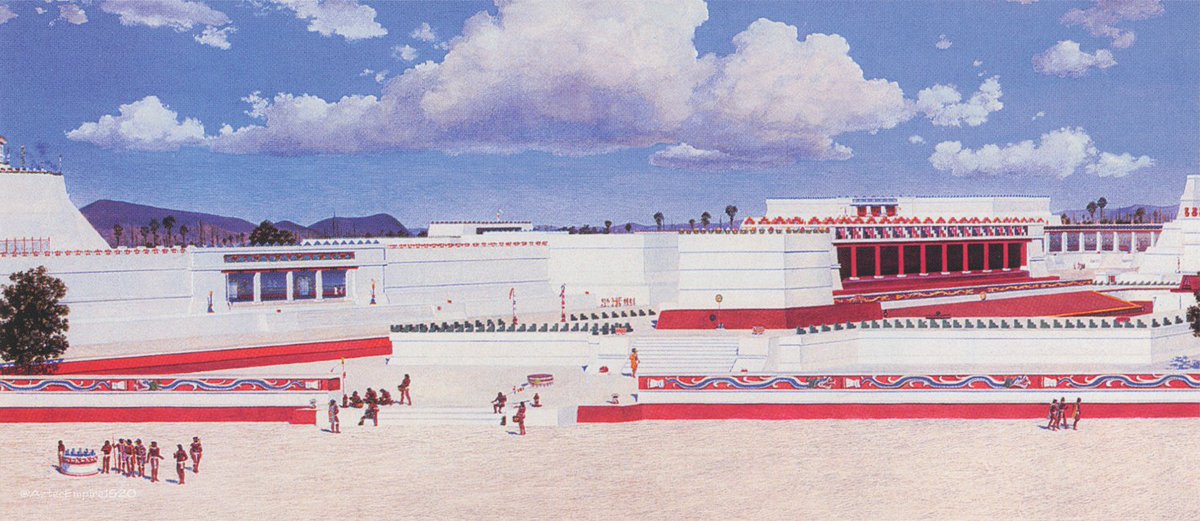

À mesure que le convoi s’enfonçait dans la ville, les bâtiments relativement modernes de la périphérie laissaient place à des structures plus ouvertement néoclassiques : grandes surfaces blanches, couvertes de bandes rouges et bleus, ornées de colonnades et de marche. L’avenue antique, qui courrait en ligne droite du début du point jusqu’au cœur d’Axis Mundis, était désormais ornée d’étendards Kah-tanais et Azuréens, et l’immense pyramide majeure, centre religieux de l’ancienne métropole, se dessinait de plus ne plus distinctement à l’horizon, à mesure que le convoi s’approchait de la bien nommée Place de la Révolution. Les véhicules diplomatiques y arrivèrent enfin.

Avant la colonisation, ç’avait été le centre de la vie religieuse de nombreuses principautés, de deux empires, d’une confédération et d’une théocratie. Après la colonisation, ce fut le centre administratif de trois régimes d’oppression. Après la révolution, ce fut et pour toujours le centre politique du Grand Kah. Tous ces héritages s’accumulaient et se mélangeait comme les couleurs sur la palette d’un peintre. L[/B]’immense pyramide duale se dressait, entourée de grands jardins murés, de palais classiques et néoclassiques, d’administrations immenses, tenues à l’écart part des canaux et des chemins fleuris. La place en elle-même avait été évacuée des forums et manifestations publiques qui y s’y tenaient habituellement et la grande statue du dernier Shogun, toujours couverte de tags, de banderoles criardes, d’affiches et de tracts, ce grand monument à l’autocrate, devenu grand monument à la révolution, présidait maintenant sur un impressionnant dispositif de réception diplomatique.

Les berlines s’arrêtèrent devant un tapis rouge, et des hommes et femmes de la garde d’Axis Mundis sortirent des rangs de la haie d’honneur l’entourant pour en ouvrir les portières. Salut militaire pour le citoyen-général Mikami, salut pour les dignitaires étrangers, les figures de la convention générale s’approchèrent. Les huis têtes de l’exécutif kah-tanais. Meredith approcha de ses hôtes et s’inclina légèrement, bras le long du corps.

« Bienvenue à Axis Mundis citoyennes et citoyens, votre Excellence. » Elle se redressa et offrit un sourire tout en amabilité au Calife. Outre les figures déjà connues à l’internationale, telle que les citoyennes Actée et Rai, qui brillaient respectivement par l’aspect sobre et avant-gardiste de leurs costumes, se trouvait une figure un peu plus étonnante. Viktor Anastase Miloradovitch, dit Caucase, à la figure intensément scarifiée.

Après une rapide présentation de ses camarades, elle fit signe à ses invités de la suivre le long du tapis rouge. Tenus à l’écart par des barrières se trouvait une masse compacte de kah-tanais observant la cérémonie avec curiosité.

« Je suppose que la missive d'Actée a déjà signifiée à quel point la Convention est heureuse de pouvoir vous accueillir. » Elle jeta un coup d’œil à la citoyenne en question, qui acquiesça.

Un peu à l’écart, aux milieux d’une bande d’hommes et femmes masqués, se tenait un autre homme au visage défiguré, l’actuel directeur de l’Égide kah-tanaise, cette police des polices dont on redoutait l’influence, car elle avait, pour mener ses enquêtes, faite envahir la Mährenie (alors sous contrôle d’un mouvement terroriste religieux), et la Communaterra. Liam Aragon Ixazaluoh acquiesça imperceptiblement à l’adresse des visiteurs, puis s'écarta pour prendre un appel.

L’avancée des représentants se fit sous le coup des 21 tirs de canon traditionnels et au son du chant des peuples kah-tanais et de l’hymne d’azuréen. Une rapide présentation de la garde d’Axis Mundis fut donnée – on informa son Excellence que ces derniers avaient défilée avant l’arrivée du cortège et étaient honorés d’assurer la sécurité d’un si prestigieux événement, et une rapide revue des troupes eu lieu, comme prévu. Le citoyen Aquilon en profita pour médailler une poignée d’officiers élus. On dirigea ensuite tout ce petit monde en direction de l’Assemblée des Communes, où allaient aussi siéger les représentants du Parlement Général, pour que soit donné un bref discours, à la fois d’accueil adressé aux visiteurs, et des visiteurs à la députation kah-tanaise. Les représentants kah-tanais, députés comme envoyés communaux, étaient un véritable éventail de ce que le pays comportait d'âges, de cultures, de styles vestimentaires. Des jeunes gens en habits premiers peuples, de vieux néo-punks à la crête saillantes, une poignée de bleus de travail, d'uniformes gris à col haut, quelques costards et tailleurs d'Heon-Kuang ou de Chan Chinu. Ils étaient, en fait, curieusement indissociable de la foule qui s'étendait dehors. C'était sans doute l'idée même.

Après les discours, et comme l’entendait le protocole, on vota l’acceptation de la présence des visiteurs au sein du cœur de la révolution, et la confiance aux membres du Comité qui allaient devoir négocier au nom de l’Union. Ils ressortirent pour se diriger vers le siège de la Volonté Publique. Nouvelle haie d'honneur : des rangées d’enfants lançant des fleurs sur le chemin des délégués, qui purent grimper les quelques marches de l’ancien palais du Daïmio colonial, puis s’enfoncer au sein de ce que plusieurs rénovations avaient changé en cœur parfaitement moderne et high-tech de la politique communale. La réunion devait avoir lieu autour d’un banquet, et ce dernier prenait place au bas d’une volée de marche donnant sur une salle rectangulaire dans uns style brutaliste sobre et lumineux : un pan de mur était occupé par une grande baie vitrée donnant sur des jardins, l’autre sur l’eau d’un très large canal de l’autre côté duquel on devinait les cloisons d’autres administrations et, dans le prolongement d’un canal perpendiculaire, les rives du lac et une immense large montagne. Rai sourit.

« Lors du discours d’investiture de ce comité, des tueurs ont essayé d’abattre la citoyenne Meredith. Ils se sont enfuis en prenant ce canal. Ils ne sont pas allés bien loin. »

Le caractère quelque peu lugubre de la remarque, prononcée sur le ton du badinage, ne fit pas sourire tout le monde. Jusque-là, les kah-tanais avaient jusque là été chaleureux et plutôt bavards. Arko Acheapomg se racla la gorge et indiqua des petites barques sur lesquelles patientaient des membres masqués de l’Égide.

« Je serais bien curieux de les voir ressayer.

– Pour ça, » trancha Meredith, « il faudrait qu’il en reste. Nous n'avons plus d'ennemis de ce type. »

Son regard s'attarda sur l'un des côtés de la salle, où était peint une grande fresque de la Lac-Rouge précoloniale, puis se tourna vers ses invités. Les premiers plats arrivèrent enfin.