Posté le : 26 mars 2025 à 00:10:34

50696

CHAPITRE 3

1986‑1988 : Édification du pouvoir impérial, premiers coups d'éclat de la Résistance

Consolidation violente du régime

Dès les premiers mois de l'année 1986, alors que les soubresauts initiaux du coup d'État laissaient place à une accalmie d'apparence, l'Empire de Sukaretto III entra dans une phase plus insidieuse : celle de la stabilisation par saturation. Il ne s'agissait plus d'imposer un ordre, mais de rendre toute alternative structurellement impensable. Pour durer, le pouvoir devait se reproduire quotidiennement, non par adhésion, mais par épuisement organisé des subjectivités politiques. Au centre de ce processus, Noroyo Yikada assurait la supervision méthodique de ce qu'elle-même qualifiait, dans ses notes personnelles, d'une « architecture de gestion exhaustive ». Depuis son bureau capitonné de feutre gris dans le Commissariat impérial – un espace chichement décoré mais bordant tout de même un ancien salon diplomatique autrement plus confortable –, elle signait chaque jour une série d'ordonnances dont l'effet cumulé produisait une transformation systémique du Grand Kah. L'automne 1986 marqua ainsi le basculement vers une économie de guerre intégrale : expropriations administratives, redirection unilatérale des chaînes d'approvisionnement, fermeture des marchés civils. Des dizaines d'exploitations agricoles, de manufacturiers moyens, de petits circuits logistiques furent mis sous tutelle « pour cause d'urgence impériale ».

La faim n'était ici pas un effet secondaire, mais bien un dispositif pensé. Les premières restrictions alimentaires furent calibrées avec minutie : par quartier, par catégorie socioprofessionnelle, par antécédents politiques. Dans les grandes villes, les centres de distribution furent déplacés vers des casernes ou des annexes impériales. L'attente se faisait sous surveillance. Les quantités étaient réduites à l'unité, parfois à la demie-portion. La population, dépendante, dut apprendre à solliciter l'Empire pour survivre – et à se taire pour continuer à recevoir. L'idée n'était pas de tuer de faim. Il s'agissait de produire un seuil de tension quotidien, permanent, juste en deçà de la rupture.

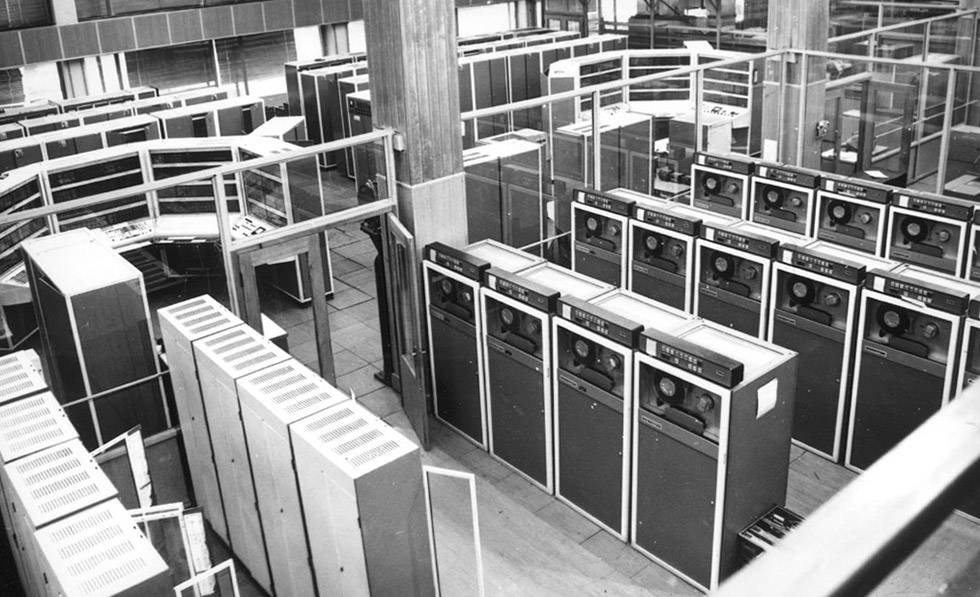

À l'étage idéologique, la machine de Crevier se déployait sans relâche. Installé dans un ancien bâtiment de la Direction générale de la Communication, il dirigeait ce qu'on appelait, sans humour, le Bureau de Rectification morale. Son département fonctionnait par rotation constante : quatre unités rédactionnelles, deux unités d'analyse des signaux faibles, une section graphique, et un réseau d'impression en flux continu. L'ensemble diffusait, chaque jour, un total estimé de dix à huit cent mille messages – vocaux, visuels, textuels. Les affiches ne changeaient pas seulement de contenu, mais d'emplacement, de texture, de symbolique. Les voix radiophoniques étaient sélectionnées pour leurs harmoniques spécifiques. Les messages, qui ne brillaient pas nécessairement par leur cohérence ou leur qualité, visaient moins à établir un narratif qu’à provoquer une dépolitisation par surcharge : au-delà d'un certain seuil de présence médiatique, le réel n'était plus contesté mais absorbé. On cessait de répondre, faute d'espace où répondre. On cessait de penser, par glissement progressif. La parole elle-même devenait suspecte. La rhétorique officielle n'appelait pas l'adhésion, elle exigeait l'intégration mimétique.

Pendant ce temps, à l'arrière-plan, Célice poursuivait sa consolidation sans visage depuis les bureaux de l’ancienne Magistrature confédérale. À partir de 1987, les disparitions ne furent plus exceptionnelles. Elles devinrent le régime. Les agents de la Section de protection impériale ne portaient aucun insigne. Ils n'utilisaient pas les véhicules identifiés. Ils ne parlaient pas. Ils emmenaient – la nuit, souvent – des individus dont le nom n'était jamais affiché, dont la culpabilité n'était jamais établie, et dont l'absence devenait elle-même un message. La liste n'existait pas. Le registre était oral, mobile, contextuel. Son aspect extra-légal était tout à fait assumé et explicite. Chaque quartier disposait ainsi théoriquement d'un correspondant non identifié. Chaque immeuble abritait peut-être un dénonciateur. Chaque voisin était une probabilité. On disait parfois que la Section n'avait besoin que d'un nom – un prénom, mal prononcé, et l'homme disparaissait. Les enlèvements n'étaient pas spectaculaires. Ils étaient géométriques, systématiques, presque mathématiques.

Les lieux de détention – installés comme nous l’avons vu dans des écoles désaffectées, des salles de spectacle converties des silos militaires – échappaient à toute cartographie. Sous l'autorité directe de Célice, l'interrogatoire y était rationalisé. Le but n'était pas vraiment d'extorquer une vérité, mais de produire un effet : fragiliser le tissu, installer la déperdition comme norme. Certains survivants – rares et libérés à dessein – évoquaient des protocoles d'humiliation minutieuse, de fragmentation sensorielle, de rupture d'identité. Les corps étaient rarement brisés. Les consciences, toujours.

Au croisement de ces trois figures – Yikada, Crevier, Célice – s'élaborait une technologie du pouvoir qui ne visait pas simplement à détruire l'opposition, mais à redéfinir les conditions mêmes de son apparition. On ne combattait pas la dissidence. On en empêchait la formulation.

À la fin de 1987, l'Empire était donc stable. Cette stabilité n'était cependant pas tant politique ou structurelle que contextuelle. La stratégie de la tension maximum avait atteint un point d’équilibre permettant au régime d’établir un fonctionnement normé. Chaque jour, chaque heure, chaque trajet entre deux quartiers impliquait une mise en conformité. Chaque silence devenait un acte d’obéissance implicite. Chaque regard, un signe. Ce n'était pas la dictature par l'idéologie mais par le trop-plein, par la compression méthodique du réel. Dans ce monde cadenassé, l'idée même de résistance semblait dissoute. Non pas anéantie – mais rendue inopérante par une machinerie si vaste, si bruyante, si totalisante, qu'elle rendait l'opposition impensable avant même qu'elle n'ait pu s'articuler. Et c'était là, précisément, le projet.

Pourtant, à mesure que le régime se consolidait, de nouvelles formes de résistance, d'abord modestes et presque invisibles, commençaient lentement à prendre racine. En 1987 et 1988, dans les zones d'ombre de cette société terrorisée, des réseaux silencieux et obstinés se formaient peu à peu, prêts à défier l'ordre impérial de manière plus directe. Ce climat d'oppression extrême allait bientôt provoquer, à travers tout le Grand Kah, les premiers véritables coups d'éclat d'une résistance déterminée à ne pas céder à la peur. Et tandis que la terreur impériale de Yikada, Crevier et Célice imposait une violence froide à tout le pays, la Cour d'Axis Mundis maintenait avec une peine croissante l'apparence fragile d'une normalité protocolaire. L'Impératrice Héloïse Ière, prise dans un rôle qu'elle n’appréciait pas particulièrement mais auquel elle ne pouvait échapper, continuait d'assurer les obligations minimales que lui imposait son statut : cérémonies officielles, réceptions diplomatiques, visites occasionnelles dans les établissements publics ou sociaux autorisés par le régime.

En apparence, tout semblait ordonné, majestueux, un retour à l’ordre pré-révolutionnaire tel que lui-même se comprenait et se représentait : les gardes impériaux défilaient en uniforme rutilant sur le parvis du palais, les dignitaires de l'empire venaient présenter leurs respects à une souveraine qui, aux yeux du peuple, restait une énigme distante. Mais sous cette façade impeccable, l'Impératrice n'était plus que l'ombre d'elle-même, maintenue captive par une cour dont elle méprisait les membres, détestant secrètement cette vie protocolaire réduite à une interminable mascarade. Chaque journée passée dans ce rôle imposé lui semblait une humiliation silencieuse, qu'elle supportait par nécessité et par peur, consciente que toute tentative d'opposition directe se solderait par la dégradation de ses propres conditions d’existence. Il serait mentir que de dire qu’Héloïse Ière avait été dès le début opposé aux visées monarchistes de son époux. Cependant elle n’avait probablement pas pris la peine de réellement estimer la violence des membres de son cercle restreint et de la restructuration qu’il faudrait imposer au pays. C’est cela, qui l’éloigna des « vrais croyants » de la monarchie.

Elle n’était d’ailleurs pas la seule modérée à être quelque peu dépassée par l’emballement du régime. Pour Bario Vidal, le rôle qui lui avait été confié au sein de ce protocole était tout autre, mais tout aussi ingrat : chargé par l'Empereur de gagner l'assentiment tacite ou explicite des puissances étrangères, il passait la plupart de son temps à voyager entre Axis Mundis et les grandes capitales d'Eurysie ou d'Aleucie, tentant de convaincre diplomates et ministres que le régime impérial n'était ni une menace internationale, ni une dictature sanguinaire, mais plutôt un « stabilisateur nécessaire » face à l'anarchie communaliste. Vidal s'appuyait sur ses contacts personnels, cultivés depuis de longues années dans les cercles diplomatiques mondains, jouant de son charme et de son talent oratoire pour essayer de donner à l'Empire une image présentable. Mais ces tentatives répétées ne récoltaient que des échecs polis et des refus embarrassés : partout où il se rendait, les diplomates étrangers se montraient froidement prudents, sceptiques devant les arguments trop élégants de Vidal. Les témoignages clandestins parvenant régulièrement aux ambassades étrangères décrivaient en effet un tout autre visage du régime : tortures, exécutions sommaires, disparitions nocturnes. Face à ces informations accablantes, aucun pays n'osait ouvertement soutenir ou reconnaître l'empire, se contentant, au mieux, d'une froide neutralité. Chaque retour à Axis Mundis était pour Bario Vidal un aveu supplémentaire d'échec. Lors des réceptions protocolaires, en présence de l'Empereur ou de l'Impératrice, il devait pourtant afficher une confiance factice, annonçant avec optimisme « des progrès à venir », affirmant aux courtisans du régime que « l'opinion internationale évoluait peu à peu en leur faveur ». Mais dans l'intimité de son bureau, il écrivait des notes confidentielles, prudentes mais sans ambiguïté, soulignant clairement que l'Empire demeurait isolé sur le plan diplomatique, incapable d'obtenir le moindre soutien significatif en dehors de ses propres frontières.

Ainsi, tandis que l'Empire intensifiait sa répression à l'intérieur, il échouait méthodiquement à se rendre acceptable aux yeux du monde extérieur. Le protocole minimal maintenu par l'Impératrice Héloïse et les efforts désespérés de Bario Vidal ne suffisaient pas à masquer la réalité brutale de ce qui se passait réellement dans le pays. Malgré les apparences soigneusement entretenues par la Cour, l'image de l'empire demeurait profondément entachée par sa propre violence et son intransigeance idéologique.

L'Empire se refermait donc peu à peu sur lui-même, isolé diplomatiquement, rejeté par les grandes puissances étrangères, incapable de rompre la froideur polie mais glaciale que lui opposaient les chancelleries. Tandis que les diplomates étrangers quittaient Axis Mundis les uns après les autres, Vidal comprit peu à peu que le régime, en dépit de ses efforts acharnés, ne trouverait jamais de véritables alliés. Cette double crise, à la fois diplomatique et protocolaire, fut la marque durable du régime impérial dans ces années décisives. Malgré toute la brutalité intérieure, malgré l'énergie dépensée pour donner l'illusion d'une souveraineté légitime, l'Empire restait désespérément seul, coincé entre une violence intérieure de plus en plus atroce et un isolement extérieur total.

Tandis que le régime impérial s'isolait sur le plan diplomatique et intensifiait ses politiques répressives à l'intérieur du Grand Kah, une autre dimension, plus obscure et insidieuse encore, venait renforcer sa stratégie de terreur. Sous la supervision directe du Commissariat secret – instance dirigée dans l'ombre par Noroyo Yikada – Léo Nodvomir et Endors Legal, agents synarchistes proches du pouvoir impérial, institutionnalisèrent le dispositif particulièrement cynique d'attentats sous faux-drapeau déjà expérimenté aux premiers jours de la consolidation impériale.

Leur objectif de discréditer totalement la résistance naissante, en l'accusant de violences arbitraires et aveugles contre la population civile. Ainsi, dès la fin de l'année 1986, plusieurs bombes explosèrent simultanément dans différents quartiers de Lac-Rouge : cafés populaires, marchés bondés, écoles primaires situées dans des quartiers ouvriers. Chaque fois, le bilan était terrible, les victimes nombreuses, le choc psychologique profond.

Immédiatement après chaque attentat, Crevier, à la tête de la propagande impériale, diffusait à grande échelle des messages indignés accusant ouvertement la résistance communaliste de vouloir semer le chaos et l'anarchie. Dans les heures suivantes, des témoignages fabriqués par les agents de Léo et Legal étaient publiés dans les journaux officiels, attribuant ces actes odieux à des groupes radicaux inventés de toutes pièces. La radio impériale multipliait les discours accusateurs, créant dans la population une peur et une confusion qui servaient directement les intérêts du régime. En coulisses, Célice profitait immédiatement de ces faux attentats pour justifier une répression accrue : rafles massives, arrestations arbitraires, interrogatoires brutaux.

Nodvomir, homme sombre et pragmatique, dirigeait personnellement la logistique de ces opérations. Il supervisait le choix des cibles, assurait la fourniture d'explosifs aux équipes secrètes, et coordonnait les messages à diffuser après chaque attentat. À ses côtés, Endors Legal, plus intellectuel, imaginait avec minutie le scénario idéologique derrière chaque acte terroriste, inventant des motivations, fabriquant des preuves, rédigeant de faux manifestes attribués à des groupes de résistance fictifs. Ces actions, aussi cyniques que méthodiques, renforçaient une atmosphère déjà irrespirable dans le Grand Kah. Chaque jour, les citoyens ordinaires vivaient sous une double menace : celle de la violence aveugle orchestrée par le régime lui-même, et celle de la répression immédiate qui suivait inévitablement ces actes, menant à des milliers d'arrestations arbitraires et à des disparitions massives. Le régime, grâce à ces attentats sous faux-drapeau, alimentait ainsi sa propre terreur, créant un cercle vicieux infernal qui semblait désormais impossible à rompre.

C'est dans ce climat d'angoisse et d'hypercontrôle qu'émergea, à la fin de 1987, une figure que l'on croyait absente du champ impérial : Aldous Sukaretto, exilé jusqu'alors en Westalia, réapparut à Axis Mundis. Officiellement invité à rejoindre la Cour par son cousin Sukaretto III, officieusement pressé par des figures secondaires espérant voir en lui une force de rééquilibrage, il fit son entrée dans un contexte saturé de tension. Dès son arrivée, celui qui deviendrait régent attira immédiatement l'attention. Il était jeune, élégant, issu d'une lignée prestigieuse, et doté d'un charisme naturel qui fascinait autant qu'il inquiétait les courtisans déjà en place. Rapidement, il fit aménager un salon privé au sein du palais, décoré d'objets mystiques et de volumes anciens venus des quatre coins du monde. Là, il se livra ouvertement à des pratiques oraculaires inspirées d'anciens rites nazumis : consultations de livres ésotériques, tirages de cartes symboliques, interprétation régulière du célèbre Livre des Mutations. Ces séances, très courues par les membres de la Cour impériale, conférèrent rapidement à Aldous une aura particulière. Courtisans, officiers militaires, bureaucrates impériaux, tous venaient régulièrement solliciter ses prédictions et ses conseils. Même s'il restait soigneusement prudent dans ses déclarations publiques, ses interprétations oraculaires glissaient souvent vers une critique voilée du régime en place : il évoquait souvent l'instabilité profonde du « troisième empire », prédisant régulièrement des troubles à venir, des ruptures brutales, voire la chute inévitable du régime lui-même. Il faut cependant noter qu’Aldous n’était pas un cynique et prêtait une nature authentique aux prédictions tirées des Mutations.

Quoi qu’il en soit, ce positionnement ambigu et volontiers provocateur lui valut très vite des tensions avec le cercle restreint du pouvoir : Yikada considérait ses prédictions comme dangereusement démoralisantes, Célice le suspectait de nourrir des sympathies secrètes pour la résistance – ce qui était du reste parfaitement faux –, Crevier le voyait comme une figure suspecte et incontrôlable, potentiellement subversive. Sukaretto III, quant à lui, semblait tolérer Aldous avec une indifférence teintée d'agacement, percevant vaguement la popularité croissante du jeune héritier comme une menace implicite.

Malgré ces frictions évidentes avec les principaux dirigeants impériaux, Aldous réussit à tisser autour de lui un réseau solide d'alliés influents : jeunes officiers séduits par son charisme mystérieux, diplomates internationaux intrigués par sa personnalité complexe, nobles déclassés espérant à travers lui retrouver un certain prestige perdu. Ce réseau, discret mais efficace, fit rapidement d'Aldous une figure centrale, quoique ambiguë, de la Cour impériale : apprécié, écouté, sollicité par beaucoup, mais profondément méfiant envers le régime qu'il jugeait incohérent, violent, et irrémédiablement condamné à l'échec. En coulisses, chacun tentait désormais de décrypter ses intentions réelles : était-il un allié potentiel ou un ennemi dissimulé ? Cherchait-il simplement à survivre, ou préparait-il déjà l'avenir après la chute du régime ? Nul ne pouvait encore le dire avec certitude, mais sa simple présence ajoutait désormais un facteur supplémentaire d'instabilité à une Cour déjà traversée par toutes les contradictions du pouvoir impérial.

Camps de travail et usage d'écoles comme prisons

Tandis que la terreur s'intensifiait dans les centres urbains – quadrillage, rationnement, propagande et disparitions –, une autre strate du pouvoir impérial se mit progressivement en place : celle de l'enfermement comme régime spatial. Dès les derniers mois de l'année 1986, le Grand Kah vit émerger, sous l'égide directe du Commissariat au Salut Impérial, un réseau structuré d'infrastructures carcérales hybrides, combinant fonctions de détention, d'extraction de travail, et de liquidation. Cette cartographie secrète, encore partiellement visible aujourd'hui, fut conçue dès l'origine comme une architecture de déshumanisation graduelle.

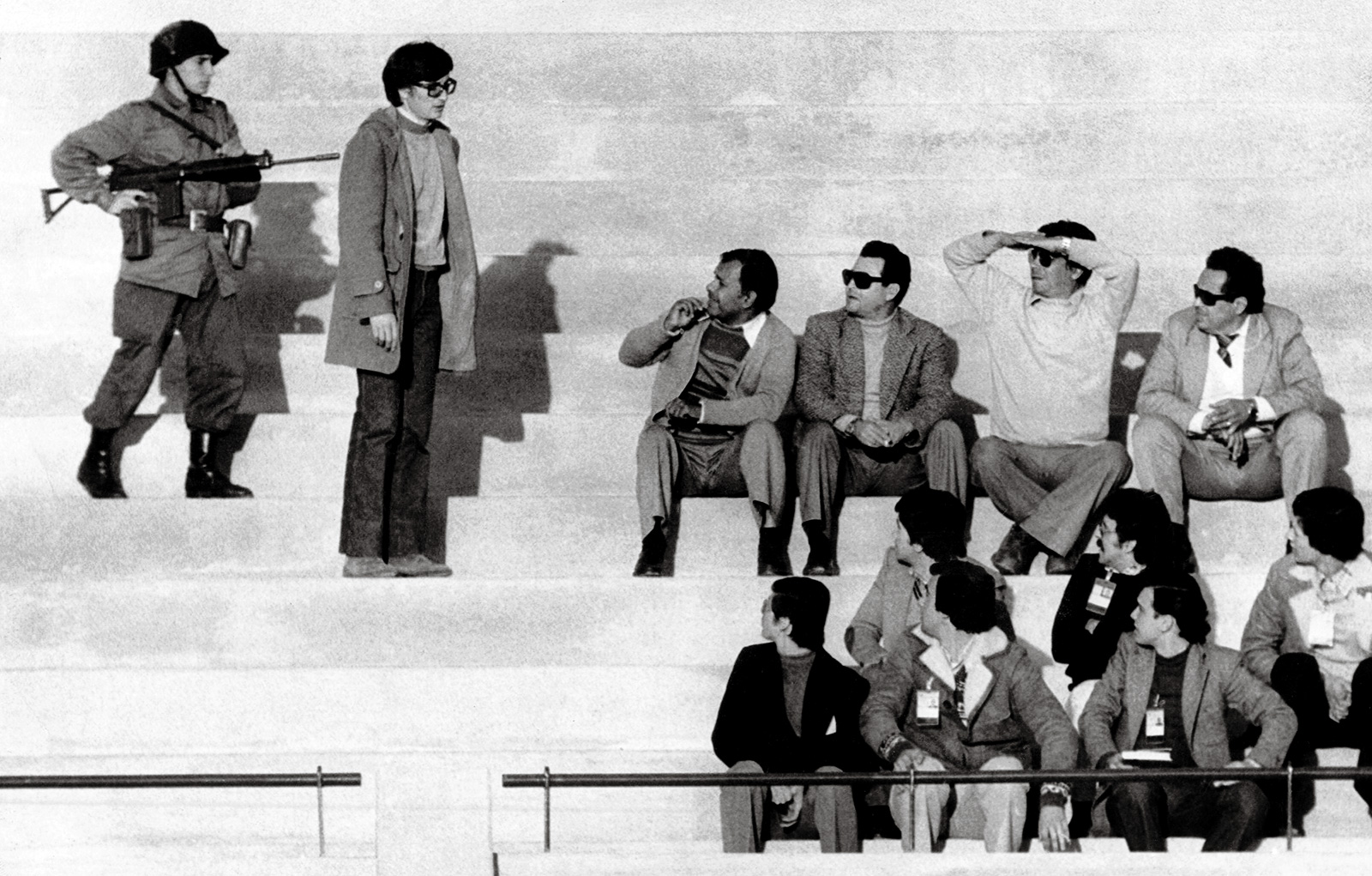

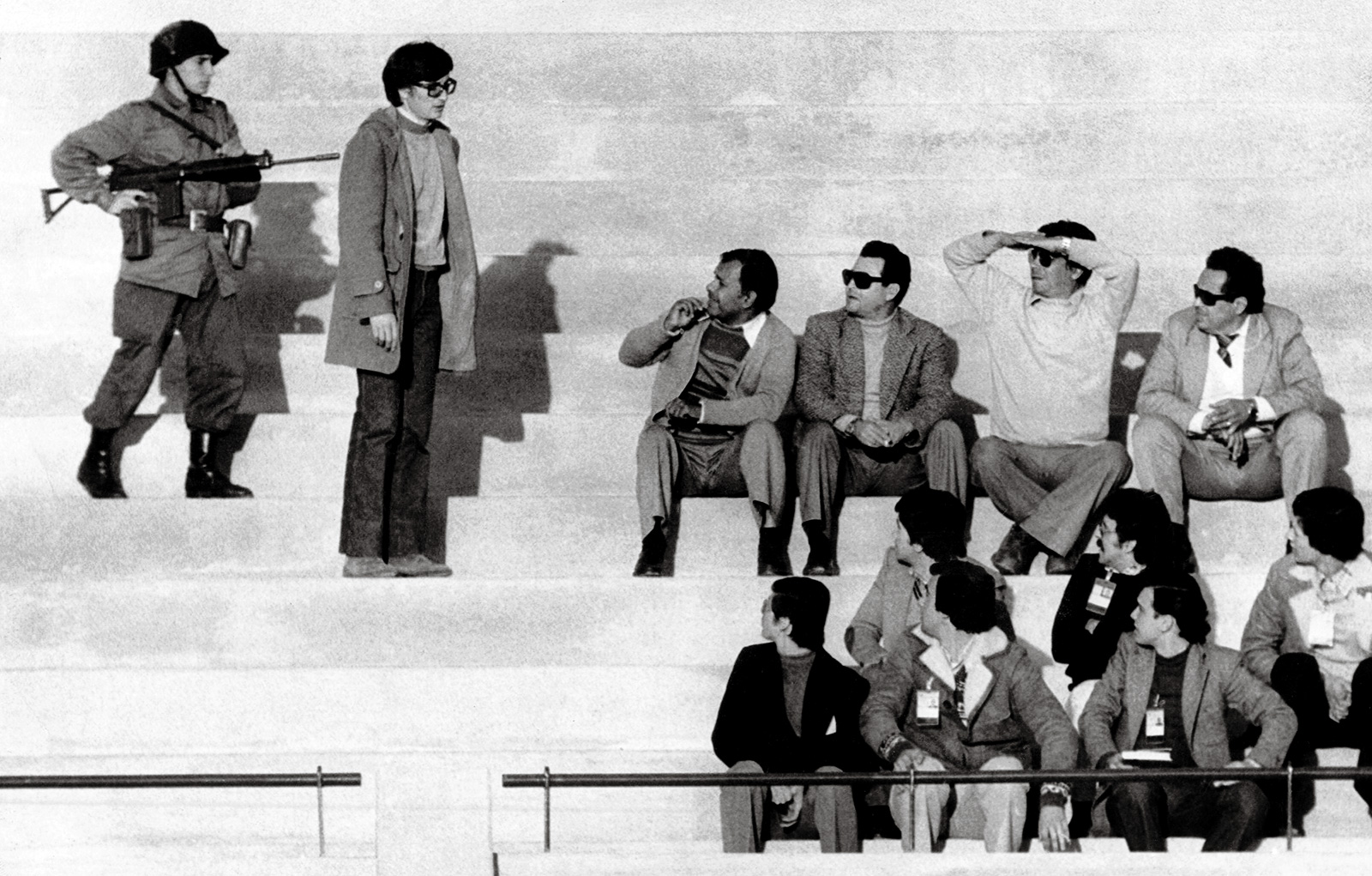

Le dispositif prit d'abord appui sur les ressources existantes du territoire impérial. À Lac-Rouge, Béliye, Tlacuahian et d'autres grandes agglomérations, plusieurs établissements scolaires – collèges techniques, lycées professionnels, internats – furent réquisitionnés sans préavis. Ces lieux, souvent encore décorés de fresques pédagogiques, furent convertis en centres d'interrogation rapide et de détention temporaire. Dans les salles de classe transformées en dortoirs disciplinaires, les détenus s'entassaient, par dizaines, parfois par centaines, surveillés en permanence par des unités paramilitaires. Les tableaux noirs, encore couverts de formules mathématiques, furent utilisés pour y inscrire les codes de transport, les numéros de cellule, ou les slogans impériaux à recopier en boucle. Ces centres urbains étaient dirigés localement par des officiers rattachés à la Section de protection impériale, sous autorité directe du Baron Célice. L'exécution des consignes y était confiée à une milice spécialement formée : les Camelots Impériaux, corps idéologique chargé d'assurer la conformité doctrinale des agents de surveillance. Leur fonction n'était pas seulement disciplinaire, mais symbolique : ils incarnaient l'adhésion active au régime, la vigilance morale, la négation de toute compassion comme faiblesse politique.

Dans les gymnases réquisitionnés, des tribunaux improvisés statuaient en quelques minutes. Les exécutions, généralement collectives, avaient lieu dans des conditions parfaitement ritualisées. Les estrades utilisées jadis pour la remise des diplômes servaient désormais de plateformes pour la mise à mort. Sous les panneaux encore accrochés des anciennes semaines pédagogiques, des détenus étaient abattus d'une balle dans la nuque. Aucun nom, aucun acte de jugement, aucun enregistrement. Le seul registre, invisible, était celui de la terreur.

En dehors des villes, le système prenait une forme plus industrielle. Sur instruction du Commissariat, des chantiers d'urgence furent ouverts dans les zones montagneuses, les friches industrielles, les vallées reculées du centre et du sud. Ces lieux – désignés officiellement comme centres de redéploiement civique – étaient en réalité des camps de travaux forcés. On y envoyait les prisonniers classés comme « récalcitrants non exploitables en zone urbaine ». Leur travail, exténuant, visait à relancer certaines filières stratégiques de l'économie impériale : extraction minière, assèchement de marais, réactivation d'anciens combinats d'armement. Les conditions de vie y étaient calculées pour produire une usure progressive : repas limités à 1 500 calories par jour, accès restreint à l'eau potable, vêtements inadaptés, traitements médicaux inexistants. La surveillance, confiée à des sous-officiers encadrés par les Camelots, se doublait d'un système de quotas absurdes : charges de pierres à déplacer, mètres creusés, unités conditionnées. Tout écart entraînait des sanctions physiques immédiates. La maladie était endémique, les morts régulières. Aucun registre officiel n'en fit jamais état. Le Grand Kah se découvrait, en quelques mois, traversé de couloirs logistiques où le travail forcé n'était pas une anomalie, mais une structure.

L'ensemble du dispositif fonctionnait selon une hiérarchie à trois étages. Premièrement, le Commissariat au Salut Impérial, dirigé personnellement par Yikada, gérait l'architecture générale. Il établissait les flux, désignait les affectations, organisait les transports depuis les centres urbains vers les camps périphériques. Chaque convoi était planifié à la demi-heure près. Chaque quota de détenus répondait à un calcul de rendement. Les Camelots Impériaux assuraient la normalisation idéologique du système. Ils étaient présents dans chaque centre, chaque poste de commandement, chaque baraquement. Leur rôle n'était pas opérationnel, mais doctrinal : produire une intériorisation du pouvoir, empêcher toute complicité, surveiller les surveillants. Leur omniprésence visait à dissoudre l'humanité résiduelle chez les agents eux-mêmes. Enfin, la Section de protection impériale, concentrait en son sein les opérations les plus radicales. Torture, effacement, élimination. Célice, obsédé par les effets psychologiques, ordonnait que certains prisonniers soient torturés devant les autres. Il exigeait des bilans. Il venait en personne, parfois sans prévenir. Il parlait peu. Il notait.

Très vite, les rumeurs se propagèrent. Certains survivants, relâchés par erreur ou par stratégie, commencèrent à parler. Certains gardiens, trop jeunes ou trop instables, laissèrent échapper des fragments. Des lettres passèrent. Des noms circulèrent. Et pourtant, la peur demeurait absolue. Les témoignages étaient lus, mais rarement commentés.

C’est dans ce contexte, qu’apparut durant l'hiver 1986-1987 une forme d'infrastructure jusqu'alors inconnue dans l'histoire récente du Grand Kah : les Centres impériaux de redressement social. Derrière cette désignation volontairement aseptisée, le régime inaugurait un réseau de camps de travail forcé, conçu non comme un instrument auxiliaire de répression, mais comme une technologie centrale de gouvernement. L'ordonnance 18-B, signée personnellement par Noroyo Yikada à la fin du mois de novembre 1986, légalisa explicitement le principe de redressement par le travail et en transféra la gestion opérationnelle au Commissariat au Salut Impérial, nouveau pôle de coordination entre le ministère de l'Intérieur et les polices parallèles du régime. Les zones périphériques – anciennes friches industrielles, silos désaffectés, bassins de traitement abandonnés, segments de ceinture agricole expropriée – furent rapidement isolées par décret. Des clôtures barbelées, des miradors sans identification, des routes secondaires condamnées transformèrent ces espaces en poches extrajuridiques. Aucun panneau. Aucun nom. Simplement un périmètre de silence, marqué par l'odeur de la rouille, le bruit intermittent des moteurs, et les projecteurs braqués sur des enceintes vides.

Les premiers convois arrivèrent en janvier 1987. Ils étaient constitués de citoyens désignés comme indésirables latents – opposants présumés, membres d'anciens comités municipaux, ouvriers syndiqués, enseignants mutés, retraités trop loquaces, jeunes dénoncés pour « attitude désordonnée ». Tous étaient triés dans les quartiers, souvent la nuit, transportés dans des véhicules banalisés, déshabillés à l'entrée des camps, rasés, marqués. L'identification classique était abolie. Les noms étaient supprimés, remplacés par des codes à six chiffres tatoués sur l'avant-bras gauche. Les dossiers médicaux étaient détruits. Les interrogatoires liminaires n'avaient pas de contenu. Ils servaient à briser la structure narrative de soi. En moins de six mois, ces installations traitaient plusieurs milliers de corps. Entre janvier 1987 et décembre 1988, selon les registres partiels retrouvés après la chute du régime, plus de 27 000 personnes furent internées dans la périphérie d'Axis Mundis. Le taux de mortalité annuel, en moyenne, oscillait entre 20 % et 45 %, selon les périodes. La majorité des décès étaient dus à l'épuisement physique, aux infections respiratoires, à la septicémie mal soignée, aux traumatismes crâniens non traités. Les exécutions sommaires, bien que non systématisées, étaient fréquentes, souvent arbitraires, parfois utilisées comme châtiment collectif. Les corps étaient inhumés sans cérémonie, dans des fosses creusées par les détenus eux-mêmes. Les fosses n'étaient pas marquées. Elles étaient simplement refermées.

Dans plusieurs notes internes, conservées dans les archives incomplètes du Commissariat, Yikada justifiait ce système en des termes d'une précision clinique. Elle écrivait que « le redressement par le travail, appliqué avec rigueur et insensibilité, permet à la fois l'extraction du potentiel dissident et la reconversion idéologique des zones molles de l'ordre social ». La directive 18-B stipulait que les camps ne devaient pas être conçus comme des lieux de punition, mais comme des laboratoires correctifs, dans lesquels l'hostilité devait être remplacée par la fatigue, la pensée par l'automatisme, et la mémoire par la discipline.

Pour assurer l'exécution de ce programme, le régime mobilisa un personnel spécifique, constitué pour moitié de membres des milices idéologiques formées par le département doctrinal de Crevier. Ces agents – appelés Rééducateurs de zone basse – étaient sélectionnés non pour leurs compétences techniques, mais pour leur stabilité comportementale et leur absence d'attache affective. Ils opéraient en binômes, sous la supervision indirecte d'un Coordinateur du redressement, dont l'identité était souvent inconnue des détenus. La Section de protection impériale, pilotée par le Baron Célice, assurait quant à elle le contrôle de l'ensemble du dispositif. Ses agents, formés aux techniques de surveillance sans interaction, menaient des purges internes à intervalles irréguliers, éliminant les figures perçues comme charismatiques, les anciens cadres syndicaux, les lecteurs, les organisateurs. Célice lui-même visita plusieurs fois ces installations. Il exigeait, lors de chaque passage, un échantillon d'interrogatoires à visionner. Il notait des observations sur les comportements corporels, l'usage des voix, la qualité des silences. Il parlait peu. Il corrigeait les postures. Il donnait des consignes.

Ainsi, dans l'hiver figé de 1987, aux marges immédiates de la capitale, un réseau carcéral parallèle prit forme. Il ne relevait d'aucun ministère officiel, ne répondait à aucune juridiction, ne figurait sur aucune carte. Il constituait une structure d'effacement, un outil de désencadrement moral, un appareil de stabilisation par la disparition lente. Le Grand Kah n'était plus seulement administré, il était filtré – par le tri, l'extraction, l'enterrement méthodique du dissensus. Et dans les profondeurs silencieuses de ces camps sans nom, s'inventait une nouvelle forme d'empire : non fondée sur le droit, mais sur le non-retour.

Le fonctionnement interne des centres de redressement s'organisait selon un régime d'exploitation maximale, combinant l'épuisement physique, l'effacement identitaire et la terreur disciplinaire. La journée commençait bien avant l'aube, dans l'obscurité encore froide des couloirs extérieurs, rythmée par des sirènes métalliques et des ordres criés. Les détenus travaillaient en moyenne seize à dix-huit heures par jour, répartis par groupes mobiles, sans rotation, sans repos. Les pauses étaient aléatoires, souvent suspendues à des considérations punitives. Les repas, rares et calorifiquement insuffisants, servaient moins à nourrir qu'à hiérarchiser les comportements – récompenses ou privations selon les critères du moment. Les registres conservés – partiels, souvent cryptés, rédigés dans une langue administrative volontairement opaque – indiquent qu'au cours de l'année 1987, au moins 11 400 détenus moururent dans ces camps. Les causes officielles, inscrites dans les fiches de décès, se répartissaient en deux catégories : pertes naturelles (épuisement, infection, suicide déclaré) et incidents disciplinaires (tentatives de fuite, désobéissance, refus d'obtempérer). Aucune mention d'homicide, ni de maltraitance. Le vocabulaire lui-même, standardisé par le Commissariat au Salut Impérial, avait été pensé pour neutraliser la perception morale des actes. On ne tuait pas ; on régulait.

Les cadavres étaient enterrés rapidement dans des fosses collectives, creusées en périphérie immédiate des enceintes. Aucun rituel. Aucun nom. Aucun témoin, sinon les autres détenus, requis pour cette tâche et exécutés parfois dans la foulée, pour « contamination émotionnelle ». L'odeur persistante, les cris transportés par le vent, la présence régulière de convois funéraires sans escorte étaient visibles depuis les hameaux voisins. Mais le régime ne cherchait pas à dissimuler. L'horreur elle-même avait valeur pédagogique. Elle rappelait ce qu'était désormais l'Empire : une souveraineté fondée sur la désintégration visible des corps indésirables.

Noroyo Yikada, dans une série de notes internes, insista sur la nécessité de maintenir ces installations à proximité des centres urbains. Non pour des raisons logistiques, mais symboliques. Il fallait que les citoyens perçoivent – même à distance – le coût de la dissidence. Dans une note adressée au Baron Célice en octobre 1987, elle écrivait : « La visibilité partielle du châtiment constitue en soi un mécanisme de fidélisation. L'odeur d'un camp a une valeur intrinsèque forte. »

À la fin de l'année 1988, le réseau des camps autour d'Axis Mundis était devenu une structure stable, administrée, intégrée. Ce n'était plus un dispositif d'exception. C'était un pilier – logistique, idéologique, économique. Le redressement avait cessé d'être un prétexte. Il était devenu une modalité normale de gouvernement. Le triptyque Yikada – Célice – Crevier avait réussi à faire des marges de la capitale le cœur de la machine impériale. L'expansion du système vers les autres régions du Grand Kah ne fut pas décrétée : elle fut modélisée. Reproductibilité, standardisation, délégation. À partir de janvier 1989, plusieurs gouverneurs impériaux proposèrent spontanément des sites d'accueil. Certaines, pour prouver leur loyauté. D'autres, pour tirer profit du régime de sous-traitance administrative associé à ces structures. Le modèle impérial ne se diffusait plus par contrainte, mais par mimétisme. Ce moment – discret, mais décisif – scella la mutation du régime et la nature auto-réplicante de son modèle.

Résistance : coups d'éclat

Tandis que le réseau carcéral s'étendait autour des métropoles et que la souveraineté impériale se consolidait par la terreur et l'encampement, une autre dynamique – plus discrète, mais non moins déterminante – commençait à fissurer l'illusion d'un monopole total de la violence. Dans les zones montagneuses du sud-ouest, à la lisière de plusieurs anciennes préfectures autonomes, apparut une énième figure de résistance : le colonel Edgar Alvaro Maximus de Rivera, de la Garde Communale. Ce tacticien d'école lente, réputé pour sa rigueur doctrinale et sa loyauté indéfectible à la structure fédérale de l'Union, réapparut, non pas par proclamation, mais par impact. Au début de l’été 1987, une patrouille impériale fut embusquée à la sortie d'un tunnel ferroviaire désaffecté. Deux véhicules blindés détruits par charges détonantes. Aucun survivant, aucune revendication, mais une précision opérationnelle qui alarma immédiatement les responsables militaires impériaux locaux. D’autres attaques suivirent. Une ambuscade à l'intersection de deux routes militaires secondaires. Une station relais sabotée. Des câbles sectionnés à la pince thermique. Les troupes impériales arrivèrent trop tard, ne trouvèrent rien, sinon des symboles peints à la hâte sur un rocher – le blason effacé de l'Union, regravé au couteau.

Installé dans une zone escarpée des Cordillères orientales, difficile d'accès, Edgar Alvaro avait reconstitué un embryon de commandement : anciens officiers radiés, soldats repliés, techniciens militaires clandestins. Pas d'uniformes, pas de hiérarchie visible. Seulement des cellules mobiles, formées à l'évitement, aux frappes localisées, à la désorganisation logistique. Il ne s'agissait pas de reprendre un territoire, ni de proclamer une contre-autorité mais miner, d'interrompre et de forcer l'empire à répondre là où il ne voulait pas se montrer. Les routes furent les premières visées. Puis les dépôts de munitions périphériques, les antennes de liaison secondaire, les convois de carburant. Chaque opération était calibrée. Edgar Alvaro rejetait toute action gratuite. Aucun assaut contre les centres urbains. Aucun risque inutile. Il se tenait en lisière, dans une stratégie de soustraction offensive : rendre le coût du contrôle plus élevé que celui de l'abandon. Ses hommes ne laissaient rien derrière eux, sinon les preuves d'une capacité intacte à défier la junte.

À partir de novembre 1987, les attaques se multiplièrent. Le Commissariat à la Défense dut en référer à Kaname. Celui-ci, peu familier des combats non-linéaires, lança une contre-offensive d'envergure, mobilisant trois bataillons et plusieurs unités de la Garde mobile. Les premières semaines furent brutales : villages incendiés, civils déplacés, montagnes survolées en hélicoptère léger. Mais rien n'y fit. Edgar Alvaro disparaissait dans les reliefs, réapparaissait ailleurs, frappait à nouveau. Le régime dépensait de l'énergie, exposait ses forces, mais ne progressait pas. Dans les bulletins de situation, Kaname parlait succintement de « résurgence irrégulière ». Dans les notes internes de Célice, on évoquait un « chef sans centre ». Dans les transmissions interceptées, le nom d'Edgar Alvaro circulait, accompagné d'une autre rumeur : la Résistance avait désormais un nouveau bras armé, ce fut par le biais de communications interceptées sur les résistants groupés autour d’Alt Mikami, à l’Ouest du pays, apprirent l’existence de cette cellule.

Le régime, encore aveuglé par son propre lexique – camps, purification, normalisation – n'avait pas prévu ce retour du dissensus sous sa forme la plus tactique : la mobilité, l'évitement, l'intelligence du terrain. La montagne, jusque-là considérée comme un arrière-plan géographique, devenait un espace opérationnel essentiel dont Edgar Alvaro redessinait les contours et, pour la première fois, selon un rythme imposé par les résistants.

En parallèle, à Reaving, un autre visage de la résistance commençait à s'imposer avec une clarté croissante – non pas par les armes d'abord, mais par la structuration patiente d'un pouvoir clandestin. Celui de Zephreïne Argento. Une silhouette frêle, presque maladive, souvent vêtue d'un manteau trop grand, les pommettes saillantes, les gestes économes. Arrivée discrètement à l'automne 1987 dans la commune portuaire, à bord d'un cargo ouvrier venu de la côte paltoterrane, Argento n'était connue que de quelques cercles révolutionnaires extérieurs. Ancienne brigadière formée lors des guerres anti-coloniales d’Afarée, elle avait une sensibilité toute particulière aux questions de zeitgeist locaux. Ainsi elle identifia très rapidement les points névralgiques de la cité. Reaving, traumatisée par le siège de 1952–67, se tenait en permanence sur la ligne étroite entre défi et prudence. Argento n'en ignorait rien. Elle connaissait les lignes rouges implicites : pas d'attaque frontale, pas de provocation contre les puissances aleuciennes, pas de geste qui donnerait à la junte un prétexte d'intervention. Mais elle connaissait aussi, derrière la surface lisse des communiqués, la réalité des ruelles : des docks saturés d'anciens combattants, des ateliers tenus par des militants, des syndicats toujours armés, même silencieusement. En bonne révolutionnaire des brigades, elle savait parfaitement lire ce qui était implicitement disponible..

Elle approcha très vite les cadres intermédiaires de la Citizen Militia, l'organisation paramilitaire ouvrière la plus ancienne de la ville – structure légale, mais dotée d'une base insurrectionnelle profonde. Argento parlait peu de théorie, mais beaucoup d'organisation. Elle établit rapidement un programme simple : redistribution des armes, compartimentage des quartiers, reconstitution des relais radio, formation discrète au combat rapproché. Elle décrivait les escouades non comme des unités, mais comme des nœuds de circulation : matériel, consignes, informations. À la différence des tribuns traditionnels de Reaving, Argento cherchait avant tout à répartir les ressources disponibles, ne jugeant pas nécessaire de galvaniser une population déjà largement anti-fasciste. Son autorité se construisit sans vote, sans proclamation et sans affiches. Les rapports des quartiers commencèrent simplement à lui parvenir directement. Dans les entrepôts de transit, on réservait une pièce pour « la camarade ». Les messages codés, transmis par les anciennes chaînes syndicales, passaient désormais par elle. En moins de trois mois, la Militia se transforma. Les entraînements nocturnes devinrent réguliers. Les stocks furent déplacés, répartis par zone, indexés sur des signaux lumineux invisibles depuis les airs. Les jeunes ouvriers commencèrent à patrouiller de manière informelle, à la frontière entre légalité municipale et action préparée.

Argento, cependant, refusa toujours la centralisation et s’entoura d’une quantité importante d’hommes et femmes issus du rang. Elle n'imposa ni ne proposa de commandement unique et construisit plutôt une multiplicité de fronts potentiels – imaginant déjà la dispersion comme tactique de survie. Elle savait que l'empire frapperait vite, et sans nuance. Il ne fallait pas l'arrêter. Il fallait le perdre dans les rues.

Au début de l'année 1988, les premiers rapports impériaux firent mention d'« activité subversive persistante dans le district aleuciens », avec une crainte marquée et justifiée de la contamination des principaux ports du continent par ces activités.

Dans les montagnes à l’est, Edgar Alvaro Maximus de Rivera poursuivait sa guerre d'interruption. Dans les artères de Reaving, Argento instaurait une discipline de résistance. Deux modalités : la guérilla comme dissolution lente, la ville comme organe d'encerclement inversé. Le régime, conçu pour broyer, se découvrait désormais confronté à une opposition qui ne se livrait pas, mais qui mordait – au bon endroit, au bon moment.

Kaname déploya des unités supplémentaires vers le nord-ouest pour éviter toute « contamination révolutionnaire ». Les services secrets impériaux activèrent leurs réseaux à Reaving, sans succès visible, une quarantaine d’agents de la junte furent jugés et renvoyés sur le continent durant la seule année 1997. Yikada multiplia les circulaires internes, évoquant la nécessité de « contenir les processus mimétiques ». Mais rien n'y faisait. Le régime devait désormais affronter un double front – rural et urbain, visible et crypté, frontal et fragmentaire. Et si ces foyers restaient encore contenus, ils échappaient à la logique impériale, qui s’avéra en fait incapable de penser l’asymétrie.

Si ces résistances locales restaient encore gérables, leur persistance et leur détermination annonçaient déjà de nouveaux défis majeurs : l'autorité impériale, aussi brutale et systématique soit-elle, commençait désormais à faire face à une opposition organisée, capable de lui infliger des coups directs et humiliants, et prête à s'intensifier encore davantage.

À l'été 1988, Andrean Gabriel d'Alcyon, jusqu'ici exilé volontaire, choisit finalement de rentrer discrètement au Grand Kah. Sa réapparition, soigneusement orchestrée, ne tarda pourtant pas à susciter une vive inquiétude parmi les autorités impériales. Installé dans une élégante villa nichée sur les hauteurs verdoyantes des collines qui surplombent Ciudad Convention, d'Alcyon semblait vouloir renouer avant tout avec son travail littéraire. Dès son retour, il entreprit la rédaction d'un nouveau roman, sobrement intitulé Le Temps des Cendres, où l'on devinait aisément, derrière les intrigues subtiles et les personnages complexes, une critique à peine voilée du régime en place. Chaque matin, il se retirait dans son bureau spacieux, entouré de livres rares et de souvenirs rapportés de ses voyages, et travaillait pendant des heures, ne recevant que rarement des visiteurs. Derrière cette façade d'activité purement littéraire, les services impériaux n'étaient pas dupes : d'Alcyon entretenait toujours des liens discrets avec des milieux intellectuels, culturels, voire franchement radicaux. Il était de notoriété publique que, même s'il ne prenait pas ouvertement parti, de nombreux opposants clandestins voyaient en lui une figure intellectuelle capable de symboliser, sinon de guider, une résistance morale contre l'Empire.

Rapidement, le Commissariat au Salut Impérial décida donc de le placer sous une surveillance étroite mais discrète. Une équipe spéciale de la Section de protection impériale fut chargée d'observer en permanence sa villa, de noter chaque visiteur, d'enregistrer chacun de ses déplacements. Les informateurs infiltrés dans les cercles littéraires et culturels de la capitale furent sommés de rapporter précisément chacune de ses déclarations, chacun de ses gestes. Les notes confidentielles transmises à Yikada et Célice soulignaient l'ambiguïté du personnage : d'Alcyon recevait parfois des militants radicaux connus, des jeunes artistes contestataires, des intellectuels soupçonnés de sympathies communalistes. Cependant, rien ne prouvait jamais explicitement une implication directe dans les actions de résistance concrète. La prudence extrême de l'écrivain – conscient d'être surveillé – rendait toute accusation difficile à justifier.

Plus problématique encore pour le régime : sa notoriété. d'Alcyon restait une figure immensément populaire, tant auprès de l'élite intellectuelle du pays qu'auprès d'une large part de la population, qui appréciait ses romans largement diffusés malgré la censure officielle. Sa renommée dépassait même les frontières du Grand Kah : ses ouvrages circulaient partout dans le monde, et des milieux littéraires influents et même politiques dénonçaient régulièrement la répression dont il était victime.

C'était précisément cette popularité qui empêcha le régime impérial de prendre des mesures plus radicales à son encontre. Une arrestation ou une élimination aurait risqué de provoquer des réactions imprévisibles, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. La Cour impériale elle-même se divisait sur son cas : Yikada considérait d'Alcyon comme une menace potentielle à éliminer rapidement, Célice se montrait hésitant, conscient qu'un assassinat pourrait provoquer un mouvement de sympathie en sa faveur ; Sukaretto III, quant à lui, évitait soigneusement de s'exprimer ouvertement à son sujet. Ainsi, le régime choisit par défaut une voie intermédiaire : une surveillance permanente, une pression discrète mais constante, des tentatives répétées de censurer partiellement ses écrits. Malgré cela, d'Alcyon continuait imperturbablement son travail, publiant clandestinement des chapitres de son nouveau roman, qui circulaient ensuite dans les cercles de lecteurs clandestins.

Ce fut peut-être pour cette raison qu'il tenta, à l'automne, d'entrer en contact – indirectement – avec les deux foyers de résistance armée connus : le groupe d'Edgar Alvaro Maximus de Rivera dans les montagnes orientales, et celui d'Alt Mikami dans les réseaux clandestins de la zone ouest. Les médiateurs furent discrets, prudents. Mais l'échec fut net. Ni Alvaro ni Mikami ne donnèrent suite. Dans leurs cercles, d'Alcyon était perçu avec respect, mais aussi avec méfiance : trop littéraire, trop ambigu, trop extérieur au monde de l'action. Une incompréhension formelle – presque anthropologique – empêcha toute coordination. D'Alcyon ne s'en offusqua pas. Il nota, dans un carnet non daté : « Les actions les plus justes ne s'écrivent pas. Elles demandent d'être dites, faites. Je ferai. »

Sous la pression constante de la surveillance, la villa d'Alcyon devint un lieu étrange : un espace à la fois paisible et oppressant, où se croisaient quotidiennement espions impériaux, intellectuels discrets et militants radicaux prudents. L'auteur lui-même, conscient des risques qu'il courait, naviguait habilement entre prudence et provocation subtile, refusant toujours d'endosser publiquement le rôle de chef de file de la résistance, mais continuant à offrir, à travers son œuvre, une critique du régime impérial. Le retour d'Andrean Gabriel d'Alcyon au Grand Kah constituait pour l'Empire une source permanente de tension et d'incertitude : trop influent pour être éliminé, trop critique pour être toléré, l'écrivain vivait désormais sous surveillance constante, incarnant par son simple silence et ses écrits clandestins un défi majeur et permanent à l'autorité impériale.

Rôle incertain de Reaving

À Reaving, l'année 1988 s'ouvre dans l'indécision. Les discussions s'enchaînent interminablement dans les salles enfumées du Conseil communal, les débats s'épuisent, et pourtant, aucune orientation claire n'émerge. Depuis des mois déjà, les tensions internes s'intensifient au sein d'une administration hantée par le souvenir cuisant de la révolution de 1952. Au cœur des débats, une même inquiétude récurrente : celle d'une intervention étrangère – aleucienne, précisément – qui plane comme une ombre sur chaque délibération. Les rapports qui parviennent aux bureaux du Conseil renforcent d’ailleurs quotidiennement cette crainte : au large des côtes, des navires de guerre aleuciens sont régulièrement repérés, silhouettes lointaines mais menaçantes, gardant une distance prudente mais toujours présente, rappel permanent et volontaire du siège interminable que la ville avait subi plusieurs décennies auparavant. Pour beaucoup, cette surveillance étrangère est l'avant-goût d'un nouveau blocus, d'une intervention militaire imminente qui se dissimulerait derrière l'excuse habituelle : « stabilisation politique » ou « opération humanitaire ».

La ville elle-même reflète cette indécision : dans les quartiers ouvriers, la Citizen Militia se prépare activement, sous l'impulsion déterminée de Zephreïne Argento, multipliant entraînements nocturnes et distributions clandestines d'armes légères. Mais dans les quartiers centraux, parmi les élites intellectuelles et certains représentants municipaux modérés, l'ambiance est tout autre : on prône la prudence, on recommande la neutralité, on murmure même parfois l'idée d'une possible négociation avec les puissances aleuciennes afin d'éviter à tout prix un nouveau siège désastreux. On parlait de "zone tampon négociée", de "représentation syndicale transitoire", voire d'un protocole de désengagement coordonné sous supervision internationale. Certains allaient jusqu'à proposer une normalisation douce avec les forces impériales périphériques, en échange d'un maintien partiel de l'autonomie locale.

Ce clivage ne resta pas théorique. Il culmina brutalement fin 1988 lors de la proposition, déposée sans avertissement par un groupe d'élus ultra-modérés menés par le citoyen Genty, de transférer Zephreïne Argento vers une fonction extérieure de coordination « logistique », sous prétexte de « recentrage doctrinal de la Citizen Militia ». Les termes, volontairement technocratiques, cachaient mal la tentative d'exclusion. La proposition déclencha une onde de choc immédiate. Dans les heures qui suivirent, plusieurs sections de la Militia suspendirent toute collaboration avec le Conseil. Le syndicat des Docks vota une grève de solidarité. Les quartiers de Revachol et de Marsteel proclamèrent une mobilisation générale en défense de la « direction populaire de la Militia ». Un pamphlet circula – imprimé sur une vieille rotative syndicale – portant ce titre sans équivoque : "On ne déporte pas ceux qui protègent la ville." La crise fut telle que le Conseil dut suspendre ses activités pendant plusieurs jours. Des réunions informelles, tenues à huis clos entre délégués syndicaux et techniciens du Conseil, débouchèrent finalement sur un compromis verbal. Aucun document ne fut signé, mais une nouvelle formule fut intégrée aux débats officiels : « mobilisation coordonnée des forces vives dans une perspective de souveraineté urbaine défensive ». Elle signifiait, en langage clair, que la Militia conserverait son autonomie de fait.

Dans Le Communard, petit hebdomadaire issu des milieux intellectuels exilés, un chroniqueur communiste anonyme – identifié plus tard comme Nore Haska – publia un court texte, aussitôt reproduit dans les cercles militants de Heon-Kuang et du nord du Grand Kah :

« Reaving hésite, mais Reaving respire. Entre le conseil et la rue, entre les navires à l'horizon et les entrepôts clandestins, une ville se redresse. Argento n'a pas été déportée. Cela seul est un signe. Le peuple sait désormais où sont les mots vides et où sont les armes. L'histoire a changé de trottoir. Elle marche, casque sur le front, dans les rues de Marsteel. »

Ce texte, recopié à la main, diffusé par radiotranscripteurs, devint en quelques jours une pièce centrale de la propagande résistante. Il circula jusqu'aux collines du sud-est, où les groupes d'Edgar Alvaro Maximus de Rivera commencèrent à parler de Reaving comme d'un « second front dormant ».

C'est dans ce climat suspendu, saturé de débats non tranchés et de menaces latentes, que les premiers émissaires venus de Heon-Kuang arrivèrent discrètement à Reaving. Hommes et femmes au visage lisse, aux regards sobres, aux gestes lents, ils s'installèrent dans les arrière-salles de cafés encore tenus par des cercles syndicaux, dans des chambres anonymes au-dessus de vieilles pensions ferroviaires, ou dans des bureaux discrets du port intérieur – toujours en marge, comme pour ne pas alarmer les conseils communaux aleucien.

Leur mission, sans surprise, était de proposer un pacte formel d'alliance entre les deux grandes communes encore debout, Heon-Kuang et Reaving. Un pacte de solidarité et de coordination, destiné à rendre visible l'existence d'un front commun contre l'Empire. Mais leur stratégie n'était pas l'injonction. Patients, ils parlaient en chiffres et projection, logistique. Ils présentaient Heon-Kuang comme un bastion consolidé, disposant d'une flotte organisée, d'une milice disciplinée, d'une économie en excédent – capable de fournir armes, carburant, personnel, relais maritimes. Ils promettaient une coordination sans hégémonie.

Mais à Reaving, rien n'était simple. Le passé fonctionnait comme un filtre et chaque mot prononcé par les envoyés de Heon-Kuang était réentendu à travers le prisme de 1952, de 1958, de 1963, de 1967. Le blocus, la dislocation lente, les vivres rationnés, les bombardements d'intimidation, les promesses de soutien jamais arrivées. Alors on écoutait – avec respect, parfois avec gratitude – mais jamais sans distance. Chaque séance s'achevait par un renvoi : à la prochaine session, après concertation avec les commissions syndicales, dès que les conditions seront réunies. Dans les couloirs du Conseil, les arguments se dépliaient selon des lignes désormais ritualisées. Certains, partisans de l'autonomie absolue, redoutaient qu'un pacte explicite ne fournisse à l'Aleucie le prétexte rêvé pour une intervention « multilatérale ». D'autres, plus proches des milieux ouvriers, considéraient au contraire qu'un front solidaire structuré constituerait le seul véritable rempart face à une absorption lente, légitimée par la prudence même. Les votes n'avaient pas lieu. On y revenait, on reformulait. Enfin, on suspendait.

Pendant ce temps, dans les rues de Reaving, la vie quotidienne se fait de plus en plus tendue, nerveuse, presque fébrile. Les travailleurs des docks surveillent d'un œil anxieux l'horizon maritime, guettant les silhouettes des navires aleuciens. Les ouvriers des usines échangent des regards inquiets, préparés mentalement à un possible siège. Les pamphlets clandestins se multiplient, critiquant sans concession l'indécision chronique du Conseil communal. Ainsi, durant toute l'année 1988, Reaving demeure une ville suspendue, incapable de trancher définitivement entre résistance ouverte ou neutralité prudente. La menace étrangère, omniprésente et concrète, divise profondément la population et le pouvoir local, laissant la cité portuaire dans une attente crispée. En coulisses, les diplomates heon-kuangais poursuivent sans relâche leurs négociations secrètes, espérant encore convaincre Reaving de sortir de son immobilisme prudent pour rejoindre activement la lutte contre l'Empire. Mais la ville, hantée par son passé et effrayée par l'avenir, reste encore et toujours indécise, figée dans l'incertitude qui caractérise désormais toute sa politique intérieure.

Documents d'époque

Circulaire impériale confidentielle n°12

Commissariat Impérial au Salut

Division Centrale du Redressement Social

« À l'attention des chefs d'unités de la Sécurité Impériale, commandants de la Section de protection impériale et responsables régionaux du Commissariat

Suite à la directive impériale n°18-B portant sur la stabilisation politique du territoire kah-tanais, le Commissariat Impérial officialise par la présente la création immédiate de plusieurs « centres de redressement par le travail » autour d'Axis Mundis et des principales agglomérations.

Article 1 : Ces centres sont destinés à l'accueil et au traitement par le travail intensif des éléments suivants : suspects politiques, opposants déclarés ou potentiels, citoyens réfractaires à la conscription ou à l'idéologie impériale, ainsi que tous individus considérés comme nuisibles à l'ordre impérial.

Article 2 : Les détenus placés en centres de redressement sont soumis obligatoirement à un régime strict de travail forcé à finalité éducative. Toute résistance active ou passive est passible de sanctions disciplinaires immédiates. Les responsables des centres disposent d'une autorité absolue dans l'application des mesures de discipline.

Article 3 : Les décès survenus au sein des centres doivent être consignés sous le terme générique de « pertes naturelles » ou « incidents disciplinaires ». Aucune information détaillée ne devra circuler au-delà des services concernés.

Article 4 : Afin d'assurer la confidentialité absolue de cette opération, l'accès aux centres est interdit à tout observateur externe, civil ou étranger, sauf autorisation expresse du Commissariat Impérial.

Note additionnelle :

La présente circulaire est strictement confidentielle. Toute divulgation non autorisée sera considérée comme un acte de trahison envers l'Empire et entraînera une répression immédiate.

Pour l'ordre et la pérennité de l'Empire,

Noroyo Yikada, Commissaire impériale à la Sûreté »

Extrait du témoignage anonyme recueilli en 1993 par la Commission d'Enquête sur les Installations Périphériques de Détention, dossier n° AR-41/87 – camp de redressement Itzel-Appac :

« Il [Célice] est arrivé dans l'après-midi. Aucun bruit avant. Aucun convoi. Juste deux silhouettes à l'entrée, et puis le silence. Les gardes se sont figés quand ils l'ont vu. Nous, on n'avait pas le droit de lever la tête, mais on sentait tout. Il ne regardait pas les installations. Il regardait les corps. Le nôtre, je crois. Il s'est arrêté devant les cellules du Bloc C. Il a demandé un détenu. Pas un nom. Un profil. "Quelqu'un qui parle encore." On lui a amené Orvas, un ancien instituteur. Célice l'a observé parler. Il ne disait rien, mais il regardait comment la bouche bougeait. Après, il a demandé à voir une séance d'interrogatoire. Ils ont ramené Kira, une ouvrière des docks. Elle ne criait pas. Il a pris des notes. Il ne regardait pas les coups. Il notait les silences. Où ils apparaissaient. Combien de temps. Il a juste dit, à un moment : "Trop de pause entre le troisième et le quatrième mot." Puis il est reparti. Je crois que personne n'a osé respirer avant qu'il ait franchi le portail. »