Posté le : 22 avr. 2025 à 06:25:23

14461

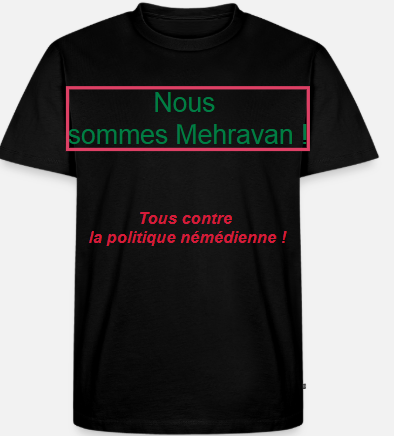

Le Journal d'El-AminLe journal d'El-Amin est un journal qui, chapitre par chapitre, présente un pays que l'autrice à visité. Il est indépendant de l'Etat et nulle offense ne pourra être mené contre le pays.

La Némédie

Un pays qui aime qu’on l’admire, mais pas qu’on l’interroge.

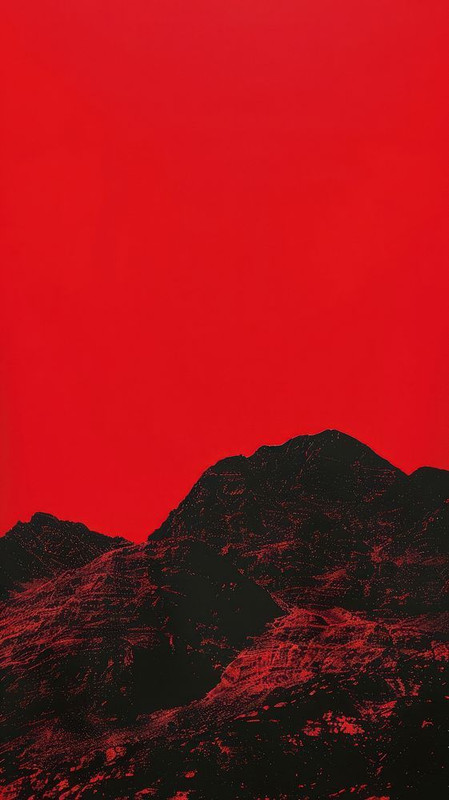

Je suis entrée en Némédie comme on entre dans une pièce qu’on n’a pas été tout à fait invitée à rejoindre. Il était six heures du matin, l’air encore frais portait des parfums d’olivier et de poussière, et la brume, accrochée aux flancs des montagnes, semblait hésiter à se lever. Mon périple avait commencé depuis le Nazum, après deux semaines de lente progression jusqu'aux plaines d’Athenastra, cette région que les Némédiens ne mentionnent qu’avec prudence, comme on parle d’un membre gênant de la famille, à demi oublié mais jamais tout à fait disparu. À la descente du bus, à Epidion, le soleil se levait paresseusement sur les toits de tuiles rouges. Les rues de la capitale étaient encore vides, sauf quelques marchands qui levaient leurs stores métalliques avec une lenteur presque rituelle. Tout semblait ancien, figé, soigneusement préservé, comme si le temps lui-même s’y avançait sur la pointe des pieds. Je me souviens avoir levé les yeux vers les statues de bronze dressées sur les colonnes : de grands hommes, fiers, barbus, vêtus à l’antique, le regard dirigé vers un horizon invisible. Personne ne m’a souhaité la bienvenue. Un vieil homme, assis à l’ombre d’un portique, m’a regardée longuement, puis a recraché un jet de salive sur les pavés. Il n’a rien dit. Il n’en avait pas besoin. Ses actes ont parlés pour lui au moment même ou une goute de pluie a touchée mon front. Simple Coïncidence ? Je ne pense pas.

J’ai logé les trois premiers jours dans un petit hôtel à deux rues du forum antique. Les murs étaient jaunes, écaillés, la fenêtre donnait sur une ruelle étroite où passaient des enfants en uniforme et des chats faméliques. Le personnel était distant mais poli, sauf le réceptionniste, un homme d’âge mûr, au front lisse et aux yeux perçants, qui m’a demandé dès mon arrivée « Vous êtes ici pour une étude ? Ou pour un mariage ? » J’ai répondu, posément, « Ni l’un ni l’autre. Je suis ici pour comprendre. » Il a hoché la tête sans chercher à comprendre ce que cela voulait dire. Peut-être pensait-il que je fuyais quelque chose de mon pays natal, mais, loin de là, Sochacia Ustyae Cliar restera mon pilier. Peut-être voyait-il dans ma tenue, dans mon voile, dans ma peau noire, quelque chose qui, à ses yeux, ne pouvait pas être simplement “en voyage”. La ville d'Epidion est belle. Éblouissante, même. Ses colonnades s’élancent vers le ciel avec cette assurance des vieilles civilisations qui n’ont jamais douté de leur légitimité. Le marbre blanc semble capturer la lumière, la réfléchir dans chaque fissure, chaque fronton, chaque statue mutilée par les siècles. Le Grand Temple d’Hélios, surtout, est un chef-d’œuvre d’orgueil sacré. On y entre comme dans une cathédrale de silence, et les fresques murales, vibrantes, racontent une histoire dans laquelle je n’existe pas. Une histoire d’hommes pâles, en tuniques éclatantes, coiffés de couronnes de lauriers, bénis par un soleil qui semble n’éclairer que leurs visages. J’ai suivi une visite guidée. Le guide, un homme sec et trop élégant, récitait son texte comme on déclame un testament. Il s’est arrêté à un moment, devant une fresque représentant des esclaves apportant des offrandes. Il a ri doucement « L’influence des peuples du sud... On voit bien ici leur robustesse, leur nature rustique. Ils étaient utiles, à l’époque. » Personne n’a réagi. Les autres touristes - des couples en short, des retraités en casquette - ont hoché la tête, certains même ont pris des photos. Moi, j’ai senti mes mains trembler légèrement. Non pas de colère, mais de cette fatigue ancienne qui revient quand on doit encore, et toujours, justifier son humanité. Même silencieusement.

Pour le quatrième jour, j’ai quitté les sentiers balisés. J’ai marché vers un quartier moins reluisant, plus vrai. Là, les façades ne sont pas nettoyées chaque semaine, et les rues n’ont pas été conçues pour impressionner. Il y avait une boulangerie, minuscule, qui ne payait pas de mine. À l’intérieur, une femme d’une cinquantaine d’années, tablier taché, sourire franc. Elle m’a demandé d’où je venais, mais sans le sous-entendu. Simple curiosité. « De partout un peu. Mais je suis loclenasque, voilà bien ma plus grande fierté » ais-je dit. Elle m’a souri, puis a dit, en baissant la voix, « Ici, on aime les étrangers tant qu’ils ne restent pas trop longtemps. Et surtout tant qu’ils ne ressemblent pas trop à des étrangers. » Elle m’a tendu une galette chaude, saupoudrée de thym et de sel. Je lui ai demandé combien je lui devais, « Tu m’as rappelé ma voisine d’avant. Elle portait aussi le voile. Et elle riait tout le temps. Tu peux payer en rire, si tu veux. »

Pour cette fin de première semaine, j'étais venue à Thermikon pour le théâtre. C’était une des raisons de ma visite. J’avais lu, dans des livres anciens, que les gradins sculptés dans la roche offraient une acoustique parfaite, que la mer semblait se mêler aux voix, que chaque représentation était une cérémonie, un hommage vivant au passé. Une scène s'y déroulait, laquelle j'ai regardé avec enthousiasme. À l’entracte, je me suis éloignée du tumulte pour écrire quelques notes. J’étais assise sur un muret, à l’ombre d’un arbre tordu par le vent. Un groupe de jeunes hommes, bien habillés, s’est approché. Ils parlaient fort, riaient, occupaient l’espace avec cette désinvolture de ceux qui n’ont jamais été contraints à la discrétion. L’un d’eux m’a regardée, un peu trop longtemps. Puis, moqueur, il a lancé : « Tu viens d’où, toi ? Du désert ou de la préhistoire ? » Les autres ont ri. Moi ? Je n’ai pas répondu. J’ai juste regardé l'horizon. Alors le premier a dit, plus fort que « C’est pas un voile, c’est une bâche. Elle cache quoi, au juste ? Une bombe ? Une armée ? » Ils ont ri encore. J’ai senti ma gorge se serrer. Pas par peur. Mais par impuissance. Personne n’a rien dit. Pas un spectateur, pas un agent de sécurité. L’indifférence est parfois plus tranchante que la haine. Alors je me suis levée. Et j’ai marché. Lentement. Jusqu’à la gare. Sur le quai, une vieille femme, silhouette voûtée sous un châle brodé, m’a tendu un mouchoir sans un mot. Son geste m’a réchauffée plus que les vers tragiques récités deux heures plus tôt. Elle n’a pas demandé ce qu’ils m’avaient dit. Elle savait.

Je suis arrivée à Olythos au matin du huitième jour. Le bus régional m’a déposée devant une petite grange d’un autre temps, au toit effondré sur un côté, où les herbes folles avaient depuis longtemps repris leurs droits sur les pavés. Deux chiens endormis gardaient la sortie, et un vieil homme, assis sur une chaise en plastique, vendait des figues séchées dans de petits sacs noués à la main. J’avais quitté les ors d’Epidion et la vanité de Thermikon, comme on quitte un dîner guindé où l’on n’est que toléré : avec un soulagement discret, mais profond. Je cherchais autre chose. Une vérité peut-être plus brute. Une Némédie qui ne parle pas la langue nationale, mais le dialecte rugueux de ceux qu’on ne photographie pas. Olythos est une terre âpre. Ses collines n’ont ni la majesté des montagnes du centre, ni la douceur des plages. C’est un paysage sec, cabossé, où les oliviers sont noueux comme des poings fermés. Les maisons sont basses, blanchies à la chaux, les volets claquent dans le vent, et les potagers dépassent des murets comme des secrets mal gardés. Ici, on ne parle pas fort. On vous regarde d’abord. Longtemps. Et puis on détourne les yeux. J’ai trouvé à me loger chez une femme nommée Yelena, une veuve aux cheveux noués dans un chignon strict, dont la voix sèche trahissait une fierté inaltérable. Sa maison était propre, austère, presque monacale. Tout sentait la lavande et la cendre froide. Elle m’a accueillie avec une neutralité impeccable, « Vous restez longtemps ? » Je lui ai répondu, un peu hésitante que je ne resterais que quelques jours, ce a quoi elle m’a mise en garde : « Alors faites attention à ne pas trop parler de politique. Ici, on préfère les silences qui nourrissent, plutôt que les paroles qui dérangent. » J’ai compris ce qu’elle voulait dire sans qu’elle ait à l’expliquer.

Les jours suivants, je me suis aventurée dans les alentours : petits hameaux, champs de vigne à l’abandon, écoles fermées depuis des années. La pauvreté, ici, est discrète, mais omniprésente. Elle ne mendie pas : elle s’accroche aux épaules, s’inscrit dans les rides des visages, se devine dans les regards fixés sur les routes que personne ne prend plus. J’ai parlé à un fermier qui m’a invitée à boire une infusion sous sa tonnelle. « Tu vois ce champ ? Il donnait du raisin à mes grands-parents. Moi, je ne l’ai pas arrosé depuis trois ans. Trop cher, l’eau. Trop peu de pluie. Et puis... à qui vendre, de toute façon ? » il a ri, un rire sans joie et continue « À Epidion, ils refont les dorures du temple. Ici, on ne répare même plus les clôtures. Le roi dit que le pays est prospère. Peut-être. Mais pas pour les nôtres. »

Ce fut ce jour-là, ce treizième matin, dans un petit café situé sur la place principale, que j’ai vécu l’un des épisodes les plus déconcertants de mon séjour. Je m’étais installée en terrasse, carnet ouvert, une tasse de thé tiède devant moi. Le café était presque vide. Trois hommes jouaient aux cartes dans un coin, une radio grésillait doucement. Un homme, la cinquantaine, barbe poivre et sel, s’est approché lentement. Il portait une chemise usée, et un regard méfiant. « Tu n’es pas d’ici. » a-t-il dit. Ce n’était pas une question. À peine ais-je répondu négativement d’un hochement de tête qu’il désigna mon voile « C’est par choix, ou par obligation ? », j’ai ri amèrement « Par foi. Et par liberté. » Il a haussé les épaules. Puis, après une pause « Tu sais, ici, les femmes ont toujours eu la tête nue. Ce que tu portes… c’est un rappel qu’on n’est plus chez nous. » J’ai senti un froid m’envahir, « Je suis juste de passage. » me souviens-je avoir bredouillé. « C’est ce que tous disent, au début. Et puis un jour, on ne vous reconnaît plus dans la rue. » J’ai quitté le café sans finir mon thé. Par curiosité, et aussi par respect, je suis allée observer une messe orthodoxe dans l’église du village. J’étais vêtue sobrement, comme toujours. Je me suis tenue à l’écart, dans le fond, sans bruit. Personne ne m’a adressé un mot. Mais au moment de la procession, alors que les fidèles s’avançaient pour communier, une femme s’est retournée. Elle m’a regardée avec intensité, puis a murmuré à sa fille : « Elle ne devrait pas être ici. C’est un lieu de notre foi. » Je n’ai pas bougé. J’ai laissé mon cœur rester calme, comme un lac que rien ne trouble. Mais en moi, une fissure de plus s’est ouverte face à la cruauté à laquelle je me retrouve confrontée depuis le début.

Pour finir ce séjour, un train - que j'ai choisi au hasard - m’amena dans une ville adjacente. Les sièges étaient propres, le wifi fonctionnait, une voix suave annonçait les stations dans plusieurs langues. Le contraste avec Olythos était saisissant. Ce n’était plus la même Némédie. Je crus, quelques instants, que j’allais enfin respirer autrement. Le centre-ville semble suspendue entre deux réalités. Ses façades en pierre ocre accueillent autant de librairies que de cafés, ses trottoirs résonnent de langues étrangères, et ses places sont animées par une jeunesse qui se proclame révolutionnaire, cosmopolite, éveillée. Le soir de mon arrivée, j’ai assisté à un débat en plein air sur la mémoire coloniale de la Némédie. Des étudiants en toges légères, cheveux bouclés et discours ciselés, discutaient de l’héritage des anciennes cités et de la nécessité de « déconstruire le mythe impérial némédien ». J’ai été séduite. Fascinée, même. Mais ce n’était que le décor. Je suis restée plusieurs jours dans un quartier réputé pour sa vie intellectuelle. Je fréquentais des cafés d’écrivains, de jeunes femmes parlaient d’égalité, de justice, de droits. Beaucoup m’abordaient, souriantes, jusqu’à ce que je parle de mon parcours, de ma foi, de mon voile. Leurs regards changeaient, subtilement. Leur voix aussi. Un flux de question m’assaillit alors : « Mais tu es libre de porter ça ? », « Tu ne te caches pas, tu t’exprimes, c’est ça ? », « Ce n’est pas un peu… dissonant, ici ? » Ce mot « dissonant ». Il m’est resté en travers de la gorge. Je n’étais plus une femme noire en voyage : j’étais devenue une dissonance dans leur harmonie progressiste.

Le jour suivant, je visitai un musée des sur l'histoire Afaréenne, le genre de musée qui se retrouve dans presque tous les pays de ce continent et constitue un fragment de l'histoire, une vaste bâtisse récente, aux panneaux de verre et de métal, symbole de l’ouverture culturelle de la région. Les expositions étaient modernes, interactives, engageantes… jusqu’à un certain point. Aucune mention des communautés musulmanes dans les textes. Aucune allusion à la traite esclavagiste. Je posai la question à une guide, il me répondit simplement « Nous avons préféré un parcours neutre. L’émotionnel est trop clivant. » Invitée à donner une intervention dans un cours sur le journalisme de terrain, je m’exprimai devant une classe de vingt-cinq étudiants, tous vêtus à la dernière mode bohème ou académique. J’ai parlé de mes voyages, de mes publications, de mon regard de femme musulmane, dans les pays du monde. À la fin, une étudiante leva la main : « Vous dites vouloir raconter les vérités que les pays veulent cacher. Mais n’avez-vous pas un filtre idéologique, vous aussi ? Le religieux n’est-il pas un prisme biaisé ? » J’ai souri. J’ai répondu, calmement, « Toute perception est un prisme. Le vôtre aussi, peut-être, est invisible à vos propres yeux. »

Le dernier jour, je repris la Route des Rois, celle que j’avais entamée en entrant dans le pays. Je voulais revoir les statues anciennes, ces géants muets dont les visages de pierre semblaient à la fois juger et protéger. Certaines têtes étaient tombées. D’autres avaient été noircies par la pluie et les ans. Et je me suis demandé : qui sont les véritables héritiers de ce royaume ? Ceux qui vivent dans ses temples ? Ou ceux que le marbre ne reconnaît pas ?

Je suis repartie de Némédie avec ce que l’on rapporte des endroits où l’on n’est jamais vraiment invitée à rester : un carnet noirci de notes, un cœur un peu plus las, et ce sentiment particulier de n’avoir été qu’une silhouette en transit, une étrangère tolérée mais jamais accueillie. J’avais espéré, naïvement peut-être, que la beauté d’un pays pourrait être une passerelle. Que le marbre ancien, les fresques lumineuses, les mots gravés dans la pierre pourraient transcender les préjugés de chair. Que mon foulard, mes origines, ma foi, ne seraient que des fragments de moi parmi d’autres et non des obstacles dressés entre moi et les autres. Mais la Némédie ne m’a pas vue. Ou plutôt : elle m’a vue comme elle voulait que je sois. Celui qui s’installe juste après une remarque déplacée, quand les gens baissent les yeux ou se regardent entre eux comme pour se donner raison sans avoir à s’excuser. Ce silence-là pèse plus que les mots. Il n’accuse pas, il confirme. Je me souviens des regards. Ils venaient rarement de face. On les sentait dans le dos. Des regards curieux parfois, mais souvent tranchants, pétris d’incompréhension, de rejet discret. Et d’un jugement si bien installé qu’il ne se croyait même plus coupable. Je me souviens d’avoir marché dans un marché vide, un matin. Une vendeuse de fleurs a détourné la tête. Un homme a murmuré quelque chose dans sa barbe. Deux enfants ont ri en me pointant du doigt. Ce n’est rien, diront certains. Ce n’est jamais rien, quand cela se répète assez souvent pour former une blessure continue. En quittant le pays, dans l'avion qui m’emmenait vers une frontière plus accueillante, j’ai regardé par la fenêtre une dernière fois. Les collines ondulaient sous le soleil. Les oliviers penchaient leur feuillage avec grâce. Les pierres des temples étincelaient comme pour mieux m’ignorer. Et moi, j’étais là. Pleine de tout ce que je n’ai pas dit. Chargée de silences, d’interrogations, de colère polie et de fatigue ancienne. Je suis repartie sans fracas. Mais je suis repartie avec des mots. Et ça, personne ne peut me les retirer. Ce voyage m’a changée. Il m’a appris que les lieux les plus admirés peuvent être les plus aveugles et que l’hospitalité affichée peut masquer une exclusion subtile. Et que parfois, le respect ne s’achète pas avec des ruines, mais se construit dans les gestes les plus simples, les plus humains.

Je suis Nara El-Amin.

Voyageuse, femme, noire, musulmane, libre.

Et j’écris.