La Némédie, riche de son histoire et de ses réalisations modernes, a vu naître ou accueillir des personnalités d’exception qui ont marqué son parcours à travers les âges. Des grands hommes et femmes de l’Antiquité aux figures emblématiques contemporaines, ces « célébrités » et personnages historiques ont contribué à la construction du pays, à son évolution, à son rayonnement dans le monde entier, etc. Voici une sélection des personnalités les plus fameuses qui portent la grandeur, la diversité et l’esprit indomptable de la Némédie.

Grands Noms de l’Histoire Némédienne

Posté le : 09 avr. 2025 à 20:44:49

511

La Némédie, riche de son histoire et de ses réalisations modernes, a vu naître ou accueillir des personnalités d’exception qui ont marqué son parcours à travers les âges. Des grands hommes et femmes de l’Antiquité aux figures emblématiques contemporaines, ces « célébrités » et personnages historiques ont contribué à la construction du pays, à son évolution, à son rayonnement dans le monde entier, etc. Voici une sélection des personnalités les plus fameuses qui portent la grandeur, la diversité et l’esprit indomptable de la Némédie.

Posté le : 16 avr. 2025 à 19:45:17

Modifié le : 08 mai 2025 à 18:24:47

4914

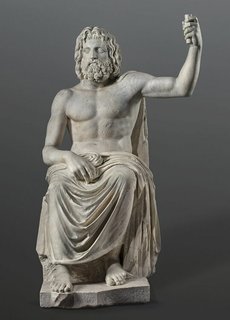

C’est dans ce contexte civique et prostré, qui ressemblait à un champ de bataille permanent, que surgit la figure d’Alexion, roi d’Epidion, ville d’ailleurs prospère, grâce à ses ports, son artisanat d’exception et son cénotaphe philosophique. Là où régnaient les rois guerriers, Alexion se révélait un maître politique, un diplomate affûté.

Alexion était parfaitement conscient de la force militaire, il avait réformé systématiquement les armées d’Epidion, remporté plusieurs batailles contre Thyrène et Naucratis, mais son projet allait au-delà des conquêtes. Les différends entre cités affaiblissaient l’ensemble du pays némédien face aux menaces extérieures, notamment face aux rois voisins des royaumes d’Héllyrie et de Lyrisios.

Il engagera donc une vaste politique de réconciliation. Par la tenue d’assemblées diplomatiques dans des temples neutres, il convia les rois, les stratèges et les archontes des plus puissantes cités à former ensemble une Ligue, à laquelle chaque membre conserverait son organisation locale mais se soumettrait à plusieurs engagements :

participer ensemble à la défense commune en cas d’invasion,

ouvrir les marchés les uns aux autres pour développer les échanges,

coopérer autour des grands projets d’infrastructure consacrés (routes, aqueducs, temples).

Pour associer les cités, Alexion usa de mariages politiques, d’offres de partage de ressources et même de clémence envers ses anciens ennemis. Il invita à Epidion les jeunes aristocrates des autres cités pour leur faire bénéficier d’une éducation commune, amorçant ainsi la constitution d’une génération moins marquée par les haines anciennes.

C’est en -286, après plus de 30 ans de luttes politiques, qu’il parvint à signer la Charte d’Epidion, acte fondateur de la Ligue Némédienne, laquelle réunissait une douzaine de cités importantes,Epidion, Korion, Myrida, Olythos, Ephedra, Naucratis, Erephos, Thyrène, Argéos, Phaidonia, Myrrhene, et Helike

Ce n’était certes pas encore dans un État, mais dans un pacte d’alliance et de paix, qui peu à peu fonde l’identité némédienne moderne. Alexion, à 78 ans, mort dans son palais d’Epidion fut acclamé, le père de la concorde, en restant fidèle à ses dernières paroles : « Lieu où la guerre avait langue commune, le seul où je parvins à faire parler les cités fut par la paix ».

Son corps repose dans le Sanctuaire d’Harmonia, mausolée circulaire érigé en haut d’une colline sacrée qui domine Epidion, où tous les ans, les enfants des douze cités de l’entente viennent jurer la loyauté à la Ligue et cela se fait encore aujourd’hui.

Alexion d’Epidion était un homme pesé par la mémoire des événements historiques. Né dans la famille Royal, il avait grandi entre la gloire militaire d’un monde et le doute de l’autre. Très tôt obsédé par l’honneur, il avait cependant toujours refusé que la bravoure ne vécût que de l’épée. Son éducation auprès des sages d’Epidion, avec le philosophe Médarkès, lui avait semblé faire de la politique l’art de la réparation, l’art de guérir autant que guérir les blessures du peuple, gouverner.

On lui accorde une tension entre une mélancolie profonde et une rare énergie. Ses proches disent qu’Alexion ne parlait que peu mais que chaque mot semblait pesé avec la plus grande attention. Sa voix avait quelque chose de posé, de grave, d’un peu triste comme s’il était fatalement toujours en peine de sentir, même dans ce qu’on pourrait appeler la victoire du bon, la mesure d’un sang déversé. Non pas austère, mais d’une gravité naturelle, comme s’il portait en lui le poids invisible d’une mission qu’il n’avait jamais voulue mais qui lui incombait de toute évidence.

Alexion se laissait pénétrer par une certaine idée de responsabilité sacrée. Son cœur se disciplina à être ce roi gardien du temps, qui relie la mort à la vie. Cette sourde mémoire le poussa à écouter longuement les anciens, à faire écrire les mots des vaincus, à remplir l’archive vivante des douleurs passées.

Mais il n’était ni un homme froid ni un hypocrite. Ardent d’une immense bonté, qu’il peut admirable dissimuler sous la rigueur d’une discipline quasiment spartiate, il pleure rarement. Mais quand enfin il se laisse aller à pleurer et ça fait mal : à la suite d’un enterrement par exemple, ou d’une allocution devant les enfants mutilés à la guerre au rassemblement des médaillés militaires, ses pleurs silencieux, lourds et sincères ne peuvent que toucher au cœur ceux qui lui sont proches, bien au-delà des murs officiels. Aucuns d’eux ne peuvent dire d’Alexion qu’il exige plus des autres que de lui-même : c’est son respect pour les autres qui le hissent parfois au niveau de la gravité morale à l’extrême qui l ‘agite. Les soldats au travail croyaient à la force d’un tel homme, solitaire d’âmes et même pour une femme même si plusieurs légendes entretiennent la rumeur d’un secret amour à Erephos. Mais à l’aune de la ville qui ne peut avoir qu’une, Alexion ne pouvait être d’évidence que ce fils des villes et ce frère des soldats anonymes qui se rendait père à vivaire des promesses multiples de la paix.

Posté le : 16 avr. 2025 à 21:20:27

Modifié le : 08 mai 2025 à 18:25:25

8143

Halegion, né dans un climat d’une prospérité relative, était pourtant de ceux dont s’installe en lui chaque jour davantage pourrissement pour pourrir pourrissement tous les liens qui fermentent déjà dans l’ombre et près. Dès ses premiers pas sur le trône d’Epidion, il lui faut finir par déceler déjà l’odieuse frappe sournoise d’une désunion pesante, là, avant même que les jeux diplomatiques entre Korion et Myrida, la course à l’enrichissement de Tharlios, la petite éreptation par feu d’escarmouche batte au niveau de ses cités pour sonner la guerre. L’odeur, le bruit d’un désenchantement du monde, déjà, nacré comme un songe futé, c’était lui qui portait avant tout sa cristallisation, qu’il aurait suffi d’intriguer pour entendre déjà faute de mieux pour que la terreur devienne cruelle.

Au lieu de s’en effrayer, Halegion résolut de s’y préparer. Il fut le premier à plaider pour une Némédie à la royauté némédienne centralisée non par penchant vaniteux, mais parce qu’il la considérait comme inéluctable. Dans la prolifération des ambitions citadines, il voyait le symptôme d’un monde ancien en voie de dissolution, et pensait qu’il importait d’imposer une autre forme d’autorité pour que la Némédie ne fût pas entraînée dans la guerre totale. Il ne recula devant aucun levier : manœuvre, corruption, intimidation, ou parfois même la lente mise au rancart de certains dirigeants au profit de figures propices à ses attentes.

Il ne cherchait point l’amour des hommes, mais leur sérieux. Il mit en place un ensemble de réformes pesantes : harmonisation des poids et mesures, création d’un réseau de routes royales, instauration d’un impôt commun pour la défense, élaboration de collèges royaux d’établissement de l’enseignement dans chaque cité membre. Il fit graver sur le linteau du palais d’Epidion cette phrase : "La peur nous divise, l’ordre nous unit."

Mais c’est en l’an 225 que Halegion commet son geste le plus téméraire et peut-être le plus révolutionnaire que l’histoire de la Némédie connaisse. Convaincu que l’avenir du peuple némédien ne pouvait se bâtir sur des traités fragiles et des équilibres d’intérêts, il résolut de confier au peuple la délibération sur le sort de la Ligue.

Il convoqua alors le Premier Référendum de l’Histoire, une consultation d’une ampleur sans précédent dans les annales, qui appela chaque citoyen adulte des cités-États qui la constituaient à se prononcer sur l’une ou l’autre des options qui lui étaient proposées. La question était simple, mais toute entière porteuse d’enjeux déterminants :

Maintenir un modèle fédéral, avec ses rivalités traditionnelles et son autonomie de citée d’un bord, ou instituer un Royaume Unique, davantage centralisé, uni sous la bannière d’un roi garant de la paix et de la concorde nationale.

L’hypothèse d’un vote populaire pour cette question allait bouleverser le monde politique et philosophique. Dans Korion, parmi les orateurs, certains y voyaient un sacrilège contre l’esprit libre des cités. D’autres, parmi les philosophes myridais, y voyaient le but des idéaux communautaires de la Ligue. À Naucratis, chacun s’acharnait à défendre sa position lors de querelles tragiques : fallait-il se soumettre à cet ordre ou se jamais se rendre.

Le vote s’étala sur une année entière après que chaque cité, grande et petite, consentit à consulter la population. Les émissaires royaux parcouraient les routes afin d’observer les urnes. Chaque bulletin, sous le contrôle de tous, correspondait à un changement d’orientation.Et la surprise, le peuple vota l’unité.

En -226, sur le palais d’Epidion (Détruit en 971) , sobre mais solennelle, les représentants des cités vinrent aux pieds de Halegion déposer leurs sceaux politiques, désormais unis dans une couronne, et proclamèrent Premier Roi de la Némédie Unifiée, non pas conquis, mais de l’aveu du peuple. La fragmentation politique qui avait traversé les âges périclitait alors dignement dans un choix partagé.

Cet événement scella la fondation officielle de la Némédie, telle qu’elle allait se construire durablement dans les siècles à venir : un royaume né non du glaive, mais de la raison et du suffrage, né aussi d’une nation, d’une conscience nationale émergente et d’un homme prêt à sacrifier sa popularité pour l’unité de son peuple. On peut dire sans hésiter que Halegion aura été l’un des penseurs à la lucidité la plus extrême et l’audace la plus rare de son temps. Tandis que tant d’autres se seraient contentés d’un jeu d’équilibres fragiles et d’alliances circonstancielles, lui s’attachement à la hauteur du destin. Car son tempérament était fait de cette rare alliance de la tempérance de la raison par un doute méthodique, et d’une foi ennerve, mais une foi qui empêche de voir la facilité, l’évidence, le succès des passions collectives, qui l’empêchera jamais d’espérer la possibilité d’un peuple, d’une patrie plus grande que les murs des cités.

Ni un idéaliste naïf, ni un tyran caché, Halegion était aussi cet homme profondément inquiet pour le destin de ceux qu’il gouverne, si l’on en croit une tradition selon laquelle il aurait, dans ses nuits, été affligé de rêves du, au choix, de combats entre cités sœurs, de marchés dévastés par le feu, de temples que profaneraient des armées venant de la cité voisine. En effet, il rêve d’un ordre, disons maintenant novateur, où le politique ne relèverait plus de l’art de manipuler, mais de l’art de rassembler. Sa voix était calée, grave, mesurée, mais d’une gravité magnétique. Quand il parlait, les philosophe se taisait, le général écoutait, le marchand levait les yeux. Son charisme n’était ni flamboyant, ni d’une certaine manière l’un d’un incident d’un charisme d’un beau halo, il était enraciné dans la sincérité : il ne promettait pas la grandeur il promettait la paix. Mais c’est cette promesse qui fait que jamais un seul homme dans toutes les cités ne lui tourna le dos. Tout au plus l’on écoutait d’une oreille ne craignant pas de lui en donner une.

Halegion, parce qu’il est parvenu à fonder le royaume de Némédie par la voie du référendum, n’est pas seulement un stratège politique : il n’est plus seulement un roi éclairé, il est le premier créateur de la Némédie, non pas son conquérant, mais son créateur moral et institutionnel. Depuis lors, son nom ne s’accouple plus seulement à celui d’un roi. Il est le prénom d’un peuple, il est l’homme qui a permis aux Némédiens d’évoluer de la guerre à la conscience nationale : longtemps après son époque, comment aujourd’hui encore, on dit souvent : "Alexion a uni les cités, mais Halegion a donné à la cité une âme."Halegion est considéré comme un Dieu en Némédie.

La sépulture de Halegion, tout premier roi de la Némédie unifiée, est située sur le sommet et à l’extrémité de la colline de Kassandros, à quelques kilomètres au nord d’Epidion, longtemps considérée comme le cœur symbolique de la vieille Ligue. Ce lieu, lui-même choisi par Halegion peu avant sa mort, domine l’ancienne plaine fertile, objet de combats entre Cités et dont le dédommagement a permis aux organisations d’autres cités de la pacifier pour la rendre prospère, soucieuse de ce qu’aujourd’hui elle symbolise de l’unité qu’il a su instaurer.

Le monument est un mausolée circulaire en pierre calcaire blanche, entourant un péristyle de colonnes doriques, qui ne fait pas dans le faste ostentatoire mais dans une austérité solennelle. Au fronton est gravé cette phrase, en ancien némédien "Il fit taire les voix de la discorde."

Le tombeau a ainsi pris place dans l’immense mémorial national qu’est le Sanctuaire de l’Union, dont le périmètre est garni de jardins, de portiques et d’un amphithéâtre où, chaque année, le 5 Halion, orateurs, élèves et citoyens se succèdent pour lire des discours d’unité, d’historique et de mémoire dans l’un des lieux les plus prisés du pays à l’occasion des fêtes nationales.

À l’intérieur, en contrebas, dans une humble crypte illuminée par un oculus central, le sarcophage repose. Des fresques murales d’inspiration classique némédienne évoquent les moments clés de sa vie : le Référendum en l’an 225, les débats philosophique à Epidion, la déclaration solennelle du Royaume . . .

La colline de Kassandros, où le matin peut être brumeux, est devenue une sorte de sanctuaire laïque où se pressent des familles, des historiens ou des militaires en quête d’apaisement. Le silence y est quasiment ritualisé, interdit de toute activité commerciale et de toute présence de bâtiment moderne. Un roi y repose certes, mais aussi l’idée même de la Némédie.

Posté le : 23 avr. 2025 à 12:53:09

Modifié le : 08 mai 2025 à 18:25:52

8439

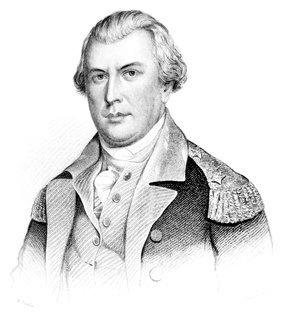

Née en 1964 à Méléa, petite commune de la région de Phaidonia, dans une famille modeste, elle est la benjamine d’une fratrie de six enfants. Très tôt, elle observe les différences de traitement entre ses frères et elle, et se passionne pour l’histoire des femmes oubliées des récits némédiens. Son combat prend racine dans l’enseignement : professeur de lettres, elle anime, dès 1989, des cercles de discussion dans les écoles et universités sur l’égalité, à une époque où ces sujets sont encore tabous.

C’est toutefois dans la rue qu’Anastéa Kalomera va faire entendre sa voix pour la première fois. En 1989, elle fonde le Collectif des Filles Libres, un mouvement indépendant pour le droit des femmes à accéder aux fonctions publiques, à bénéficier d’une éducation supérieure et à être protégées des violences conjugales. Elle organise les premières Marches de Phaidonia, rassemblant des milliers de femmes en robe blanche dans les rues d’Ephedra, Myrida et Epidion.

Sous les menaces et censurés, elle impose sa légitimité au respect d’une génération entière en 1995, elle est élue la première femme à l’Assemblée des Cités, pour la région de Phaidonia, le fait est salué, mais les critiques conservatrices fusent. Elle répond calmement, dès le premier discours qu’elle prononce sur ce nouveau lieu de pouvoir : "Si l’on me dit que je ne devrais pas être ici, je répondrai que c’est précisément pour cela que je suis ici."

D’entrée elle est propulsée en figure clé de la majorité progressiste, elle est porte-parole de la région en 2001. Sa voix ferme et son assurance forment l’un de ses principaux outils, en plein débat dans l’hémicycle autant sur les places publiques. En 2003, elle initie la Loi Kalomera, texte phare qui oblige :

la parité dans les conseils municipaux et candidatures régionales,

la création de refuges pour femmes battues,

l’accès à l’aide judiciaire gratuite pour les plaignantes.

Cette loi est votée avec une large majorité en 2004 et reste à ce jour l’un des textes les plus cités en matière d’égalité en Némédie.

La lutte d’Anastéa Kalomera ne fut pas qu’un combat politique c’était aussi un combat culturel, moral, absolument humaniste. Ce qui la distinguait des autres personnalités publiques de son époque, c’est sa capacité à mettre en rapport les grands principes avec la vie quotidienne. Elle ne parlait pas "des femmes" de manière générale, elle parlait de Marina, la serveuse battue sans recours par son mari. De Nellia, la jeune fille exclue de l’université parce qu’elle était enceinte. De Thalía la médecin qui ne pouvait accéder à un poste d’encadrement dans son propre hôpital. Elle mettait des noms, des visages, des histoires sur des statistiques.

Elle passait ses soirées dans les quartiers populaires de Phaidonia à écouter, à prendre des notes et à conseiller. On raconte qu’elle avait toujours un petit carnet brodé à la main dans lequel dans le silence elle prenait les paroles confusément énoncées. Ce sont ces voix là, ces voix qu’elle appelait « invisibles » qu’elle a portées dans le cénacle du pouvoir.

Dès son ascension au sein de l’Assemblée des Cités, elle s’organise contre l’élitisme masculin et les pratiques clientélistes au sein du camp qui est pourtant le sien. Elle fustigeait, déjà, la pratique des alliances, les promesses sans lendemains, réclamant de réelles réformes. Un franc-parler qui lui valut autant de vénération que de rejets.

Parmi les luttes les plus déterminantes, celle pour l’éducation des jeunes filles vivant dans les zones rurales souvent oubliées par la diligence de l’Etat némédien. Elle fit voter des crédits spéciaux pour la scolarisation en milieu montagnard, installa des internats notamment pour les jeunes filles isolées, et mit en œuvre des institutrices ambulantes. "Chaque fille qui apprend à lire est une Némédienne qui se libère". Ce mot d’ordre devenait la clé de voute de ses discours.

Son engagement était plus large, elle fut aussi parmi les premières personnalités politiques à prôner l’union civile entre personnes de même sexe, à s’opposer à voix haute aux mariages forcés, mais surtout à demander une révision du code pénal, le viol étant lui-même encore régi par des fondamentaux hors d’âge.

Bien que la pression, les injures et la menace de mort soient pesantes sur elle, elle ne renonce pourtant jamais. Elle est souvent la destinataire de lettres anonymes et reçoit quelquefois, des pierres destinées à la faire fuir, dans sa boîte aux lettres. Et elle ne veut pas de protection rapprochée. Ainsi s’exprime-t-elle, à l’inverse de tout agent de l’ordre public :

"Le courage ne doit pas se cacher derrière des vitres teintées."

L'héritage d'Anastéa Kalomera continue aujourd'hui d’irriguer la société némédienne. D’innombrables associations, écoles, hôpitaux et programmes d’aide portent son nom. Des prix littéraires et juridiques sont décernés chaque année “à l’esprit kalomérien” pour récompenser celles et ceux là même qui prolongeaient ses luttes.

Les manuels scolaires lui dédient désormais un chapitre entier, et chaque 14 mars de l’année d’adoption de la Loi Kalomera est commémorée dans les établissements.

Son héritage, peut-être le plus décisif, est peut-être moins matériel que moral, celui d’avoir changé les mentalités, les silences, les habitudes. Son œuvre a offert à des millions de femmes le droit de dire "j’existe" sans s’en excuser.

Anastéa Kalomera, avec sa voix qui a fait vibrer les murs des institutions immémoriales, serait morte à l'age de 52 ans dans un silence désespérément assourdissant témoignant, selon plusieurs résidents du quartier, d’un sinistre après-midi du 1er janvier 2016. Ce n’était pas une mort naturelle, en effet, ce matin-là, une voiture noire, vitres fumées, se serait garée devant sa maison. Des hommes vêtus d’uniformes de police en seraient sortis. Se présentant à sa porte et exhibant un faux mandat, ils auraient eu l’instant d’un respect formel de la législation en vigueur, allant jusqu’à gouter le goût de la logique d’Anastéa en lui prouvant leur alphabétisation et leurs compétences certaines au bout du doigt sur le menton. Elle ne refusa pas ce codes marchés, ne ferma pas son domicile, et ne reparut plus hors de sa maison.

Le dossier officiel, pour pratiquement partir en eau de boudin durant plusieurs années, qualifie l’événement d’" affaire de disparition non résolue ". L’oubli d’une autre époque peut-être rien qu’un temps d’anonymat dans une plume phrases d’anciens camps intelligents : " elle a été ligotée " enlevée de force en tout cas, elle a subi des viols dans un lieu inconnu, de son corps pas de traces, il a été jamais retrouvées. Sans enregistrement de revendications ni aveux récents, que le silence maussade et de telles rumeurs.

Certains affirment que ce crime était l’œuvre d’extrêmes, nostalgiques d’un autre ordre, réfractaires à ses réformes. D’autres, encore, accusent l’État lui-même, ou certains de ses éléments profondément ancrés dans ses structures de sécurité. Les autorités ont toujours démenti mais le doute n’a jamais cessé de poser son ombre.

Les mois passant, son nom deviendra celui du cri de ralliement qui, chaque premier janvier aux aurores, voit des femmes emporter des fleurs blanches à déposer sur les marches du Parlement d’Epidion. 2 mois plus tard, une statue à son effigie fut inaugurée dans sa ville natale, elle figure debout, le rouleau des lois à la main droite, le visage souriant vers un avenir ensoleillé.

La cérémonie en mémoire d’Anastéa Kalomera, quoique "sans corps", s’est inscrite comme l’un des moments les plus émouvants de l’histoire politique contemporaine de la Némédie. Il a eu lieu une semaine après sa mort, le 8 janvier 2016, sur la grande esplanade devant l’Assemblée des Cités, à Epidion. Une foule imposante, silencieuse, s’y est massée dès l’aube. Hommes, femmes, étudiants ou anciens collègues, inconnus ou personnalités publiques, tous sont venus faire leurs adieux, résonne toujours un peu comme la voix de l’espoir et de la dignité.

Il n’y eut pas de discours, aucun du gouvernement, ni mot d’un ministre ni couronne même au nom de l’État. Le gouvernement, muet comme carpe, s’est contenté d’indiquer ne pouvoir "interférer dans une enquête en cours". Beaucoup l’ont pris comme une offense. Pour les partisans d’Anastéa, une gifle, une petite note de mépris. Pour d’autres, le signe d’un malaise.

Ce fut donc au peuple lui-même de s’exprimer. Sur un petit piédestal de fortune, des étudiants rappelaient les mots de son premier discours à l’Assemblée, en 1995, tandis qu’un chœur chantait « Kyría tis Dikaiosýnis », le chant populaire, lui-même devenu emblématique de son combat, " Dame de la Justice ".

Des bougies illuminaient tout le parvis, où les gens déposaient lettres, fleurs et affiches : "Anastéa, on te croit ", " Ta voix vit en nous ", " Le silence ne t’effacera pas ".

Les larmes coulaient sur de nombreux visages de femmes qui se recueillaient, et avaient pris soin de draper leurs épaules d’un foulard blanc, en écho au tissu qu’Anastéa Kalomera avait choisi de porter à ses discours.

Cette cérémonie est désormais devenue un rite. Anastéa Kalomera, femme qui, jusqu’à son dernier souffle, s’est opposée à la volonté du pouvoir, et dont le souvenir continue d’enflammer.

Posté le : 23 avr. 2025 à 21:17:52

Modifié le : 08 mai 2025 à 18:27:09

5339

Il est Élève à l’école des mines de Kydralis, il fonctionne rapidement comme explorateur géologue sous l’administration du Roi. Entre 1792 et 1815, Leandros est le responsable de plusieurs campagnes d’exploration dans les montagnes de l’arrière-pays, notamment dans les chaînes de l’Erethon, jusqu’alors quasiment non connues.

C’est au cours d’une aventure historique dans la vallée de Mavros Drakos qu’il découvre une richesse minérale prodigieuse : diamants, saphirs, rubis, émeraudes, or, Painite de haute qualité. Il enregistre fidèlement ces découvertes dans un "Codex Minéralogikos", puis sera utilisé comme référence par toutes les générations suivantes de géologues némédiens.

C’est grâce à lui que la Couronne crée en 1819 la Compagnie Royale des Mines de Gemmes, placée sous le contrôle de l’Assemblée des Cités. L’exploitation raisonnée de ces ressources va faire goûter à la Némédie une nouvelle prospérité, permettant notamment d’importantes constructions, de rénover les ports ou de favoriser le développement d’un artisanat némédien de joaillerie réputé dans toute l’Afarée.

Tavmakhos meurt en 1832 à Ephedra, mais son tombeau, et situé au flanc de falaise, dans la vallée où il fit ses découvertes les plus célèbres, est aujourd’hui encore un lieu de pèlerinage. Considéré comme le "père des gemmes de la Némédie," ce qui avait été trouvé mise au jour par lui occupe une salle du Palais royal qui porte son nom, la Galerie Tavmakhos, dans laquelle sont exhibées les plus belles pierres précieuses du pays.

Sous son impulsion, la richesse minérale ainsi mise au jour devient immédiatement exploitable. Moins de deux ans après la découverte des premiers gisements, les premières cargaisons de pierres précieuses quittent les ports de Korion et de Ephedra, échangeant rubis et émeraudes contre technologies, ouvrages d’art et savoir-faire Eurysien. En moins d’une décennie, grâce aux recettes de l’exploitation des gemmes les revenus d’État du Royaume tripleront, assurant une indépendance économique vis-à-vis des puissantes maritimes voisines.

L’or tiré des profondes vallées finance la construction de l’Université Royale d’Ephedra, à vocation scientifique naturologiste et minéralogiste, tandis que les pierres précieuses servent à orner palais, églises et même certaines cités tout entières. Pour le royaume, la croissance du marché intérieur est forte, soutenue par les commandes royales et la naissance d’une bourgeoisie joaillière alors même que la Némédie entre dans une nouvelle période que les historiens appellent aujourd’hui encore la Renaissance Tavmakhienne.

En l’an 1824, alors que les caisses de l’État regorgeaient d’or et que la réputation de la Némédie rayonnait jusqu’aux capitales lointaines de l’Eurysie, Leandros Tavmakhos a été convoqué au palais royal du roi Lysandros VI. Au cours d’une fastueuse cérémonie (dans la salle des colonnes de porphyre), il reçut des mains du roi lui-même la Légion de l’Hippogriffe d’Or, la plus haute distinction du royaume, décernée aux plus hauts bienfaiteurs de la Nation. Le roi l’a qualifié ce jour-là de « Trésor vivant de la Couronne », déclarant en présence de l’Assemblée :

"Il a sondé les veines profondes de notre terre et y a découvert le cœur étincelant de la Némédie."

Leandros Tavmakhos était un homme à la stature modeste mais à la présence magnétique. Un homme austère, toute sa vie il se satisfera des honneurs, de la fortune, sot, argent, mais ira toujours vêtu d’étoffes simples, sans bijoux, préférant les sentiers rocailleux des montagnes aux dorures des salons de la Cour.

Né d’un père muet et d’une mère vive-morte, conteuse, Leandros se fait très tôt féroce, mais humble : il parle peu, écrit beaucoup, et observe toujours avant de se lancer. Souvent, il est accroupi pendant des heures, de lui-même, lui qui lui-même devant une paroi rocheuse, auscultant les veines minérales avec une ferveur presque mystique. Excentrique pour certains, mais les collègues qui l’apprécient affirment la redoutable exigence, mais droiture d’un homme.

Il avait une aversion totale pour le facile. La rigueur scientifique qu’il exigeait de ses collaborateurs était totale. Chaque pierre devait être à la fois rangée, analysée, décrite dans ses carnets par rapport à des critères qu’il se donnait et dont la précision était maniaque. Mais il n’était jamais condescendant. Au contraire, il préparait plusieurs générations de jeunes géologues, souvent modeste classe, qu’il appelait affectueusement ses spoudaios lithos.

Il est aussi noté qu’il abhorrissait la corruption. Deux fois, il aurait quitté un chantier minier où de notables prétendaient s’enrichir sur le dos des ouvriers. Il adressa une lettre au Roi Andronikos II dans laquelle il expliquait :

« La terre de Némédie est riche, mais elle ne sera jamais pure si on y fait couler d’abord l’encre du mensonge avant celle de la sueur des efforts. »

Sur le plan personnel, Leandros est resté notamment sans attacher les liens solennels de l’institution du mariage à ses relations avec une femme de Kydralis, une botaniste, Elenia, dont les lettres subsistantes rendent bien à lire son amour, son « quartz sauvage » (d’un amour jamais officialisé), sous la protection d’une discrétion pudique et d’une minéralité lyrique qui sont justement les raisons pour lesquelles ces lettres sont notamment souvent citées dans les bibliographies des auteurs de la langue littéraire car elles sont conservées à la Bibliothèque Nationale,

jusqu’à sa mort en 1832, ne voulant aucun titre de noblesse ; mais lorsqu’il reçut la Légion de l’Hippogriffe d’Or des mains même du Roi, il aurait répondu seulement :

« Je l’accepte, non ce que je suis, mais ce que les pierres ont fait de moi. »

Posté le : 25 avr. 2025 à 15:40:55

Modifié le : 08 mai 2025 à 18:26:40

8457

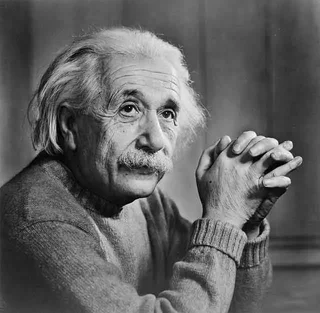

Formé à l’université polytechnique d’Athernastos, où il s’illustre très tôt en physique des matériaux et en chimie organique, Kalliphos s’intéresse dès les années 1920 aux phénomènes de radioactivité alors en plein essor dans le monde scientifique. Mais c’est finalement en 1934 qu’il réalise, lors d’une expédition géologique dans les terres arides de la Némédie, à l’origine d’une découverte fondamentale : un filon exceptionnellement riche de pechblende, une roche noire au fort taux d’uraninite.

D’abord, cette trouvaille n’inquiète pas beaucoup les autorités, et pourtant Kalliphos persiste. Il parvient à établir, avec l’aide d’une petite équipe d’ingénieurs et de mineurs, le premier laboratoire souterrain de radioanalyse du pays. En 1941, alors que l’époque est tendue, il parvient à isoler de l’uranium pur grâce à un procédé de raffinage particulièrement astucieux, qui relie des techniques électrochimiques et thermiques appliquées aux ressources locales.

C’est en 1950, avec le soutien de l’Assemblée des Cités, que Kalliphos commande la construction de la première centrale nucléaire némédienne. Prévue pour alimenter en électricité les villes côtières et les industries navales, elle est aussi conçue depuis l’origine comme un centre scientifique, intégrant un institut de physique nucléaire.

Theron Kalliphos refusa toujours que ses recherches soient instrumentalisées militairement. Il déclara un jour à l’Assemblée :

"la lumière de l’atome ne doit pas brûler, mais éclairer."

Son héritage est considérable. Au-delà de la production d’énergie, ses travaux ont permis de jeter les bases de la médecine nucléaire némédienne, et entraîné l’apparition d’une génération de physiciens, souvent désignés comme les “Enfants de Kalliphos”.Il meurt en 1973, dans son village natal, ce qui témoigne de l’humilité où il a toujours baigné. Aujourd’hui, ses carnets de recherches sont conservés dans les archives scientifiques d’Ephedra, accessibles aux chercheurs de la planète.

Les décennies postérieures à Kalliphos, son nom est devenu bannière d’une conscience scientifique, mais aussi d’un humanisme éclairé, le Prix Kalliphos a été créé et est décerné annuellement à un une chercheuse némédienne, ainsi que le pris en charge des travaux de recherche dans le domaine de l’énergie durable, de la physique appliquée ou de la médecine nucléaire, et son attribution par l’Académie des Sciences de la Némédie est l’une des plus prestigieuses distinctions scientifiques du pays. Mais l’héritage de Theron Kalliphos ne s’en tient pas aux seuls laboratoires et centrales. Il est aussi l’héritage d’une façon philosophique et politique de concevoir la science, d’une science qui soit au service du peuple et ne vise pas à le dominer.

Ses archives témoignent cependant d’un penseur engagé dans la transmission, accordant ainsi, notamment aux régions rurales de Némédie tant sa propre éducation scientifique que celle des jeunes élèves, des bourses d’études qu’il avait lui-même personnellement financées, sans jamais le faire savoir, plusieurs de ces anciens élèves sont devenus chercheurs à leur tour. La mémoire de Kalliphos inspire toujours la société némédienne, et ce dans un contexte mondial impliquant enjeux du nucléaire, de la transition écologique et de la souveraineté technologique.

La première centrale nucléaire némédienne, conçue par Theron Kalliphos et mise en service en 1956, avait été nommée centrale d’Elythorion I en hommage à son village natal. Elle fut construite sur les hauteurs du plateau de Korynthia, non loin du site même où Kalliphos avait découvert, en 1934, le filon de pechblende. Technologiquement, elle représentait une avancée sans précédent pour la Némédie. Et en effet elle était de fait pensée comme une centrale à double vocation, à la fois productrice d’énergie et consacrée à la recherche scientifique. Son architecture sobre mais fonctionnelle abritait, non seulement les réacteurs et salles de contrôle, mais aussi un institut de physique nucléaire, avec un petit cyclotron et un modèle de laboratoire de radiothérapie pionnier. Elythorion I, à son apogée, produisait près de 22 % de l’électricité des régions côtières, notamment pour alimenter les chantiers navals d’Ephedra et, en général, l’ensemble des infrastructures de transport maritime. En effet, les réacteurs d’Elythorion I ont émergé au sein du Consortium Royal Énergétique, consortium où se retrouvaient des ingénieurs, des scientifiques et du capital public et privé.

Le Consortium Royal Énergétique avait l’originalité de travailler très étroitement avec les universités et les instituts de recherche du pays, en particulier ceux d’Ephedra, ce qui permettait à Elythorion I de servir de véritable laboratoire de la plus avancée technologie nucléaire. Ce travail en commun a favorisé une large diffusion d’expertises, en participant au développement de nouvelles compétences en physique nucléaire, ingénierie énergétique et traitement des matériaux.

Cette coopération a permis aussi à Kalliphos et son équipe d’imaginer un modèle de réacteur dénommé NEDEON-II qui, si ce modèle était déjà ancienne génération, avait pu faire au moment de sa conception un bon compromis entre efficacité énergétique et sécurité, en conformité avec les principes pacifiques de son inventeur. Ce modèle sera reproduit dans d’autres projets du pays, autorisant ainsi une transition souple vers les centrales nucléaires de générations plus modernes dans les années 1970-1980.

Cependant, au fur et à mesure du temps qui passait et aussi des modernisations qui avaient eu lieu dans les années 1970 et 1980, la centrale d’Elythorion I a fini par devenir obsolète. En 1998, l'Etat recommande son arrêt définitif, pour plusieurs raisons, en raison du vieillissement des structures, des normes de sécurité désormais obsolètes, et en raison des centrales plus modernes à Edrion et Thalasson.

La centrale est arrêtée en 2002. Le site a été partiellement démantelé, mais le bâtiment des machines a été conservé et transformé en musée scientifique et centre de mémoire énergétique, une partie du complexe a été reconvertie en centre de formation des ingénieurs du nucléaire.

Toutefois, tous les réacteurs des nouvelles centrale ont été remplacés par des réacteurs de dernière génération, des NEDEON-VI nouveauté majeure dans l’architecture énergétique du pays. Grâce à la vision de Theron Kalliphos, la Némédie possède, par ailleurs, plus de 60 centrales nucléaires aux quatre coins du pays, pour toutes équipées de réacteurs NEDEON-VI. Ces réacteurs de nouvelles générations, plus sûrs, plus performants et plus écologiques, doivent permettre de garantir une production énergétique stable et pérenne pour les décennies à venir, tout en témoignant de l’héritage durable de Kalliphos dans le domaine de l’énergie.

Loin d’être exempt de défauts, malgré la popularité que lui confèrent ses œuvres scientifiques et son attention humaniste, Theron Kalliphos prenait véritablement sa part dans cette humanité complexe, contradictoire et d’une grande richesse affective qui le constituait. Ainsi, on lui prêtait souvent un caractère marqué par une obstination presque excessive qui était peut-être tout autant ce ce qui faisait de lui un grand homme de science némédienne qu’un homme difficilement approchable, peu enclin à faire part de ses incertitudes ou de ses réticences. Avec un léger tempérament anxieux, il pouvait se montrer exigeant, mais aussi impatient vis-à-vis de ceux dont il estimait qu’ils mettaient trop de temps à comprendre la portée de ses idées.

En outre, bien que Kalliphos était profondément attaché à son indépendance, il n’avait pas nécessairement favorisé les relations avec ses pairs. Ses toutes premières recherches par exemple avaient parfois été marquées par des échanges insuffisants et peu portés vers l’observation des autres alors qu’il s’investissait à fond dans de longs projets. Son perfectionnisme prévenait tout travail partagé ou en collaboration, préférant se concentrer en détail lui-même sur les questions les plus ardus et pas nécessairement déléguables, ce qui risquait parfois de le mettre dans une situation difficile. Mais si le degré ou le non degré d’exigence à l’égard de soi-même était un passage version Kalliphos de l’exigence du haut vers le bas, il était souvent perçu différemment sur le terrain, par ses équipes donc, qui pouvaient avoir l’impression d’être pressées d’une exigence peu ou pas discutable.

Par ailleurs, il n’était pas un homme de grands sentiments, ce qui le rendait parfois distant, parfois froid dans ses relations. À l’aise avec les faits, les découvertes et la science, pas facilement accessible, la plupart de ses amis et de ses collaborateurs le savaient, même s’il lui était difficile de ne pas s’attacher aux plus démunis, et singulièrement aux jeunes des régions en difficulté, représentants d’un monde délaissé, auquel il consacrait une part précieuse de son investissement.

Ainsi, Kalliphos, l’intellectuel brillant certainement, mais aussi l’homme, cossu mais qu’on peine à cerner à certains moments, au point de nous en faire parfois douter car il ne s’exprimait qu’apparemment ou se laissait entendre, tenait au fond les valeurs de base du soutien au monde social.

Posté le : 05 mai 2025 à 17:42:21

Modifié le : 08 mai 2025 à 18:26:18

10728

Dorotheos Maxos, devenu Dorotheos d’Ephedra, n’a pas seulement proclamé la paix, il la vivait, la réalisait, parfois à ses risques et périls. On l’a vu marcher sans escorte dans les quartiers les plus déshérités d’Ephedra, fréquenter les lieux de cultes juifs, chrétiens, musulmans, écouter les plaintes des minorités souffrantes et, d’un arbitrage équitable, composer des différends sociaux qui semblaient insolubles. Il se moquait de l’accord des puissants, de tout ce qui fait les summas des voix populaires, sa seule fidélité était à la vérité que ses lèvres servaient avec tendresse comme avec fermeté.

C’est un bâtisseur, mais d’âmes d’abord. Sous son impulse, des écoles furent créées où étaient accueillis ensemble les enfants des différentes confessions, pour y apprendre non seulement les lettres mais la valeur du respect commun. Des confréries de l’écoute conciliaire, où étaient appelés à se retrouver théologiens et philosophes autour des grands textes fondateurs. Sa lettre la plus connue, Lettre sur la lumière partagée, reste encore à ce jour le texte fondateur de la spiritualité némédienne, elle y convie chaque adhérent à reconnaître que l’étincelle de la lumière divine est présente dans l’autre, sans renoncer à sa propre foi.

Se démarquant clairement de la violence qui ébranla son siècle au nom d’une religion interprétée comme suprême, il a très souvent dénoncé l’instrumentalisation à des fins de pouvoir du sacré. En 392, alors qu’on tentait de le contraindre par la violence à excommunier une communauté chrétienne classée parmi les hérétiques, il répondit par un sermon célèbre " L’Église est un vaisseau. La vérité n’y est pas là où les cris des hommes jettent hors du vaisseau, mais là où la prière silencieuse d’hommes rament ensemble vers le même port, ou le même rivage, sans se haïr. "

Il meurt, les mains ouvertes sur son psautier, en 397, dans son monastère d’Ephedra. Très vite des pèlerinages à sa tombe prennent forme, de nombreux récits de miracles se répandent, mais c’est la mémoire d’homme de justice, d’humilité, de profonde humanité qui assure sa postérité. Il est canonisé, au VIIe siècle, par le Concile de Phaidonia avec l’unanimité des évêques.

De nos jours encore, Dorotheos est toujours considéré en Némédie comme un modèle. Son image se retrouve ainsi dans toutes les cathédrales orthodoxes et de nombreux enfants portent son prénom en son hommage. Il est le saint patron des éducateurs, des artisans de la paix, des médiateurs…

Pour beaucoup, Dorotheos d’Ephedra n’est pas tant un évêque, ni même un saint, que l’âme de l’Église d’Ephedra. A l’époque, tant d’hommes portent la mitre agitée comme une arme, lui l’a mise sur sa tête comme une lampe dans la nuit. On disait qu’il avait dans les yeux la patience des anciens prophètes, dans la voix le murmure des psaumes. Son regard, à la fois doux et profond, savait faire taire les cris et les colères. Accueillir, guérir, éclairer ne lui était nullement miracle, mais nature comme sa seule présence, sa bonté inaltérable et son inlassable attention à la vérité du cœur.

C’est en sa mémoire, comme une auréole d’éternité enroulée autour de sa vie, que sera achevée bien des siècles plus tard la cathédrale qui porte son nom, la cathédrale Saint-Dorotheos. Il n’en verra jamais les pierres se dresser, mais pénétré de son esprit, nul doute qu’il accompagne chaque balancement de l’encensoir, chaque murmure de prière, ce choix de lui dédicacer cet édifice, une fois la construction achevée n’apparaissant pas comme un hommage, à la rigueur peut-être une évidence, un acte de fidélité, mais nationale et spirituelle.

L’intérieur est ainsi tout porteur de recueillement : les murs sont ornés de fresques aux teintes ocres et lapis-lazuli, dans le style raffiné des écoles iconographiques némédiennes. Les saints, les anges, les scènes évangéliques y dansent gravement, comme suspendus dans l’éternité. En bois d’olivier centenaire, l’iconostase, chef-d’œuvre des sculpteurs de Phaidonia, est poli par la ferveur des siècles.

Une petite communauté monastique veille jour et nuit à la prière continue, sur l’ordre même de Dorotheos. Elle est surveillée par des pèlerins de partout, qui se recueillent, dont l’attention est absorbée par cette ambiance de paix, par cette lumière douce des vitraux bleu et or, par cette odeur d’encens mêlé au bois ancien, typique de la spiritualité némédienne.

Mais peut-être qu’à l’extérieur encore est-ce là où le cœur de Dorotheos bat le plus fort. Juste au sud, un vieux cyprès se tient bien droit, solitaire, tranquille. Il aurait été planté là par un pèlerin anonyme en mémoire au saint saint, selon une tradition. Ses racines auraient percé le temps tout autant que la parole de Dorotheos a traversé le long silence. Il rêve encore de l’ombre des passants de toutes confessions, à l’entrée du quartier musulman voisin ; il demeure toujours et pour toujours l’emblème d’un dialogue sans cessation, ancré, solide patient, fidèle comme bien des épiscopats l’ont été c’est là vie, demeure, mémoire de cet homme.

Ainsi Dorotheos d’Ephedra vit encore : dans ces pierres de cathédrale dans ces chants de cierges, dans l’hospitalité sombre de ce lieu, dans les regards des enfants qu’il a appris à lire dans les écoles qu’il inspira à la paix, cette entraide et ce faire ensemble qui fut sa grande œuvre. Mythe il n’est pas. Vivante est la mémoire de Dorotheos et pour la Némédie il demeure forme l’évêque de la paix sage d’Ephedra, père du vivre ensemble.

Au sein des archives aujourd’hui redécouvertes, on trouve les fragments de lettres que l’évêque avait expédiées aux autorités locales ou à des penseurs juifs, mais aussi aux disciples qui avaient fondé des petites fraternités dans les montagnes. Lettres d’apparence simple, mais qui conservent le poids de l’intuition sur la fragilité humaine et le coût de la paix, qui impressionne encore les esprits les plus rigides. Lettres qui s’adressent à la personne, jamais à la fonction. L’une d’entre elles, adressée à un gouverneur militaire chrétien, s’efforce de le dissuader d’accomplir sa volonté de se venger d’une communauté suspectée, pour avoir hébergé des "infidèles", Dorotheos n’y tonne pas, n’y jette pas de malédictions, il écrit :

"Le feu illumine les champs, il n’instruit pas les hommes ; c’est la patience qui laboure les âmes. Si vous brûlez la nuit de l’autre, ne vous attendez pas à ce que le jour se lève pour vous."

Au travers des épîtres et au travers des hommes et des femmes qu’il a formés, cette sagesse discrète illumine la Némédie d’après. Les évêques au Ve et au VIe siècle se réclament plus de son école que de sa Doctrine. Ils sont parfois appelés "rameurs de Dorothée", référence à son fameux sermon sur le vaisseau de l’Église, vivant honorablement, fuyant les luttes de pouvoir, s’instruisant mutuellement à l’écoute, à la poésie, à la justice, parfois en situation d’autarcie au sein même de l’institution ecclésiale.

Dorotheos avait institutionnalisé dans les écoles qu’il avait soutenues un rituel discret mais riche de symbole puisque chaque semaine, était convié un élève parmi les plus discrets du moins à lire à haute voix un extraits des textes sacrés d’un autre héritage religieux que le sien, non tant pour lui en faire un croyant, que pour l’en comprendre. Suspendu au fil des siècles, ce mode de faire a été récemment ressuscité dans certaines écoles d’Ephedra.

Plus surprenant encore se révèle son influence sur l’urbanisme d’Ephedra. On ignore souvent que Dorotheos, réticent à un projet de mur qui aurait séparé les quartiers confessionnels, projet de notables inquiets de tensions interreligieuses, se serait opposé à ce projet en menaçant de quitter l’évêché. Il aurait proposé à la place de créer des places partagées où se retrouveraient en commun petits marchés où se tiendraient fêtes mais aussi débats et échanges de biens et de savoirs. L’idée a été reprise dans plusieurs ville némédiennes. L’un de ces lieux, la Place de la Source proche de l’ancien quartier juif d’Ephedra, existe encore. Au centre : une simple fontaine où une inscription, effacée par vent, ne laisse pas bien lire :

« Un jour, nous boirons à la même coupe. »

Encore aujourd’hui, lorsque ce qui est purement crise éclate, des voix s’identifient dans l’Assemblée des cités à lui. Le nom de Dorotheos apparait dans les allocutions les plus officielles, notamment quand la Némédie ne parvient pas à se soustraire à l’incitation à la négation, à la division, à la rancune, à la vengeance… Des hommes de toutes les convictions politiques se recueillent parfois, autour de sa stèle. Ce n’est pas un devoir, ni un pèlerinage, plutôt une confession muette. Comme si, face à la figure de l’homme, chacun allait déposer son masque et faire amende honorable à son propre cœur. Récemment, dans le cadre des tensions dans le sud, certains jeunes de la région d’Olythos citent parmi les slogans énoncés les paroles dorothéennes :"Le vaisseau est commun, ne cassez pas les rames."

Ce détournement, qui s’affiche sur des murs et se relaie sur les réseaux sociaux, vient encore marquer la portée de l’interpellation dorothéenne. Même travestie, même contestée, Dorotheos d’Ephedra demeure un recours moral.

Les dessins marginaux de Dorotheos d’Ephedra, retrouvés dans plusieurs de ses manuscrits, possèdent une force de symbolique étrange, silencieuse, bouleversante. À l’encre noire, sans fioriture, cet engagement graphique sans artifice crayonnes des visages sans bouches, des oiseaux sans ailes, des épis de blé isolés ou couchés, des barques sans rame. Ces figures, aujourd’hui un tantinet enfantines, semblent crier tout en silence dans une certaine profondeur, une méditation peut-on dire sur l’impuissance, le doute ou la prière retenue. Idylliques, ces dessins, au contraire des sermons limpides et structurés de la voix oratoire, n’hésitent pas à vaguer vers l’ambivalence, l’inquiétude, voire la dépression, sinon la mélancolie, alors que le grand pictural que les sermons énoncent présentement, eux, témoignent d’une performance vocale parfaitement maîtrisée.

Ces dessins, proches de ce que l’on a peine à dire, contiennent un savoir muet. La tension entre l’extériorité et l’intériorité dans des lignes floues et des formes absentes, c’est une grande solitude, un cri dans un monde trop bruyant, une voix sans son, une parole muette. Les visages sans bouches, sans voix, soulignent qu’entre ce qu’on s’adresse et ce qui s’écrit , tout ce qui est dit ne traîne pas toujours un écho dans le monde extérieur, mais cela reste dans l’intimité de l’âme. Il est, en apparence apaisé, laissait des traces de son silence intérieur, comme un poème visuel où le vide prend l’ampleur de la page.

Non seulement simples ornements jolis, mais dessins spirituels, recherche d’un sens qui dirait plus que le mot et la raison. Ils marqueraient peut-être des instants où sa foi se révélait différemment, où se communiquait avec le divin dans l’intimité de l’encre et du papier, où, selon certains disciples, il dessinait en méditant des figures, à la recherche d’un équilibre, entre la certitude des écrits et l’incertain humain. Loin de sembler être une lubie, ils seraient à peine une forme d’exutoire, un moyen de tempérer le sérieux de la vérité par la fragilité humaine.

Posté le : 02 juin 2025 à 23:51:02

Modifié le : 03 juin 2025 à 16:36:06

6893

Isandros Kalymnios mesurait peu, il avait une certaine allure, un regard sombre, profond, comme ces criques que sa terre natale lui avait procurées. Il avançait le front baissé sur un carnet de cuir lisse qu’il tenait toujours sous le bras, montait et descendait seul les sentiers caillouteux qui surplombent la mer, drapé d’un manteau de lin, échappant à l’aube de la lumière du jour, venait à peine saluer les pêcheurs ou les moines retrouvés ici, avant d’entrer dans les oliveraies. On l’écoutait peu, mais on le voyait écrire d’une main agitée, dont la finesse du style et la souplesse annonçait l’inspiration vive qui le saisissait. Cette inspiration était inscrite sur des centaines de feuilles retrouvées après sa mort, dans une petite maison blanche accrochée à la falaise de Helike. On disait de lui qu’il avait une grande douceur de cœur, mais avec un regard qui n’éprouvait aucune illusion sur son terreau natal. Il refusait de porter tout titre, tout honneur dans son pays, refusant d’admettre que "le Silence d’un Poème vrai vaut mille couronnes dorées". Jusqu’à sa mort survenu loin de la lumière, parmi les oliviers et les vents, il était connu comme un ermite, laissant seulement un trésor de la mémoire némédienne, partagé entre éclats brillants et mélancolie discrète.

On racontait qu’Isandros Kalymnios ne sortait jamais des limites de la ville de Thérénos avant ses 20, et qu’il ne traversa la mer intérieure qu’une fois, pour suivre les lieux d’un vieux sage errant rencontré dans un monastère des collines. Ce voyage, fait de silence et de solitude, l’amena jusqu’aux grottes marines de Helike où il séjourna plusieurs mois, dormant dans la pierre tiède, subsistant de peu, et composant de longues strophes d’encre d’iris, qu’il laissait parfois au vent ou à la mer. Certaines d’entre elles furent retrouvées des années après, enroulées dans des bouteilles arrivées sur les plages de l’archipel d’Elethon, ce qui alimentera la légende du « poète que la mer porte encore ».

La gloire n’était pas sa quête. Il s’en méfiait comme d’un poison lent, genre anti-bouleversant ; et lorsque ses premiers poèmes furent publiés anonymement dans la Revue des Feux du Sud, il s’était retiré quelques années dans les hauteurs de Korynthos, dans une cabane qu’il avait construite de ses mains. Écrivant sur le sol, à la lumière d’un feu qu’il refusait de couvrir de pierres « car même la flamme doit être libre », disait-il. Parfois, des enfants du village le voyaient, pieds nus, cheveux en désordre, assis au bord des ravins, murmurant tout bas à un vieux chien gris, unique compagnon des dernières années de sa vie.

Ce qui se déploie de la poésie kalymnienne ne vise pas à un verbe soutenu ou à une image fulgurante, c’est un souffle, de l’insensible, la durée des jours que nous lisons, la pulsation du cœur dans les objets, le souvenir de sel sur les mains d’un homme âgé. Les Feuilles du Vent Dormant, son ouvrage le plus connu, existe encore, aujourd’hui, en cours de lecture dans le sanctuaire de Helike, lors du solstice d’été, à la tombée de la nuit, pendant une veillée aux bougies où des jeunes lisent à voix basse les vers qui parlent de mer, d’ombre et d’âme. Ce recueil que Kalymnios n’a jamais lui-même donné à imprimer a été constitué par son élève, Neilos Argyros, à partir de cahiers dénichés dans des malles de bois qui sont vermoulues, entre des herbiers et des pierres gravées de mots.

Kalymnios croyait en une indissociabilité : l’art, la foi, la nature, le silence. Pourtant, alors que le monde semblait prospère et ouvert, il choisit l’écart, non par orgueil, mais parce qu’il voulait, disait-il, « écrire comme on écoute les ancêtres, avec l’humilité de la poussière et l’attention d’un feuillage qui frémit ». À sa mort, en 1674, rien d’officialisé. Seul un moine, son ami Théokritos, écrit à la main une épitaphe sur un morceau de bois flotté :

"Ici dort celui qui vécut sans se détourner du vent. Ne le dérangez pas. Il est revenu à la lumière."

Il fallut du temps avant que l’on ose le dire, la tranquillité d’Isandros Kalymnios, sa lumière, sa douceur, se trouvait toujours évoquée sous forme de récits susurrés par les habitants de Thérénos ; à travers les interstices de ses poèmes, dans ces silences invisibles posés entre les vers, dans un certain nombre de lettres inachevées retrouvées bien plus tard, on a fait apparaître une autre trame, plus sombre, plus à nu, celle d’un homme blessé, atteint d’une profonde mélancolie, que la mer n’aura jamais réellement sauvé.

Les fragments retrouvés dans un carnet rongé par l’humidité, qu’il appelait le cahier des heures creuses, laissent entendre un cœur cerné d’ombre :

« Je parle à la mer comme on appelle une mère perdue. Rien ne répond. Mais je continue. Peut-être est-ce cela, vivre. »

Certaines fois, dit un soir tardif un jeune moine d’Helike qui l’a servi au sanctuaire, Kalymnios prenait place sur la pierre plate face au large, et ne bougeait plus jusqu’à la nuit. Il lui arrivait d’oublier ses larmes, tête basse, le silence est son présence. Des lieux eurent à le souffrir plutôt que lui à s’en parler. La mélancolie alors appelée noirceur ne s’appelait encore pas comme ça, mais ceux qui l’habitaient, vivant autour, le savaient. Il mentionnait sa jeunesse d’âge vertigoïdal :

« J’ai grandi en plus des hommes comme une plante fragile au pied d’un précipice. Le monde seul m’a touché, avant que je ne lui appartienne, merci le ciel. Mais parfois, je suis ce grain de sel seul dans la main. »

Il y eut également cette femme qui s’est évaporée des archives officielles, et dont il est seulement fait mention dans un poème qu’il n’a jamais publié, retrouvé griffonné sur un tesson de poterie :

« Elle avait des mains d’orage / et la voix des pins tombés. / Je lui ai donné mon silence / elle m’a laissé l’absence. »

On ne sait rien d’elle sinon que Kalymnios ne parla jamais plus d’amour, dans ses livres ou dans sa vie. Cela aussi en nourrit la solitude dont il ne se défit jamais. Son disciple Neilos Argyros, qui l’admira jusqu’à la folie, écrivait bien plus tard : « Il portait la tristesse comme d’autres portent une étole. Sans jamais la nommer, sans jamais s’en plaindre, mais elle couvrait tout ce qu’il touchait. »

Vers la fin de sa vie, il ne produit plus rien durant presque deux ans. Les feuillets de cette période ne contiennent rien. Il remplissait les pages d’un trait linéaire et horizontal, le même toujours, d’un bord à l’autre. Peut-être une manière d’exprimer le vide.

Le vieux chien tigré le suivait inlassablement, et les gosses de la rue disaient entendre sa voix parfois dans la nuit, chantonnant nonchalamment des litanies imaginaires, une musique pour bercer un gros poupon. Il parlait au vent comme à son propre frère :

« Tu sais, vent… je n’ai plus rien à te dire. Mais écoute-moi encore un peu. Juste un peu. »

C’est dans ce mutisme de la retraite que Théokritos le découvrit un matin d’hiver. Kalymnios s’était allongé dans les herbes basses, sous les oliviers qu’il aimait tant. Ses yeux, fixés au plafond gris, n’étaient plus fermés, et un sourire léger s’épanouissait sur son visage émacié, avec la feuille qu’il tenait encore dans sa main au bout des doigts et qui contenait de la rosée. On ne put lire son contenu — l’encre s’était diluée.

On ne fit pas de cérémonies funèbres, conformément à ses dernières volontés. On le couvrit seulement de son manteau de lin et on le laissa là, au creux de la montagne, où pousse actuellement un olivier aux étranges feuilles argentées.