Comité de Défense mutuelle ( Estalie-Kaulthie )

Posté le : 15 avr. 2025 à 20:27:31

536

Posté le : 23 avr. 2025 à 00:42:34

34350

Sujet : mise en place d'une structure et d'une planification défensive en profondeur sur le sol kaulthe.

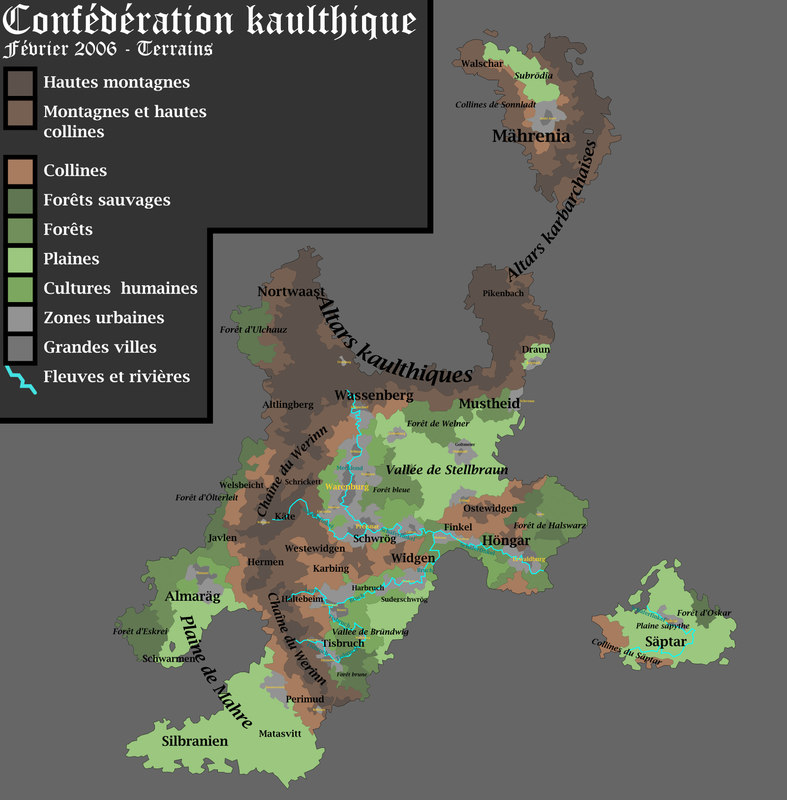

Premièrement, un des principes fondamentaux de la défense en profondeur est la capacité de l'armée en position défensive à s'approvisionner correctement en terrain ami tout en éliminant progressivement les capacités de l'ennemi à se ravitailler au fur à mesure de sa progression sur le territoire. Dans les faits, on pourrait estimer que se défendre sur son sol donne à l'armée kaulthe de se ravitailler aisément sans grandes difficultés mais dans les faits, la défense en profondeur ne cherche pas à stopper net l'adversaire mais à le ralentir et l'affaiblir au fur à mesure de sa progression. De ce fait, un système logistique à l'arrière peut être perturbé même au sein du territoire national par la perte (volontaire ou non) d'une grande ville, d'un carrefour essentiel ou d'un certain nombre de dépôts de ravitaillement. Ainsi, l'idée du ravitaillement dans un système de défense en profondeur consiste à mettre sur pied un réseau de dépôts avancés proches des positions défensives afin d'allouer le plus vite possible des munitions, des vivres, de l'essence ou de l'équipement de réserve (en cas de pertes). De plus, les lignes logistiques de la défense en profondeur doivent être de natures multiples : aériennes, fluviales, ferroviaires et routières principalement. Le but d'une telle logistique est de permettre à la dite logistique de s'adapter à la fois au terrain défendu mais aussi et surtout d'adapter ses flux en cas d'attaques ennemies visant à désorganiser la logistique. Souvent, en cas d'offensive, il est fréquent que les forces aériennes en position d'offensive visent à désorganiser et à frapper le dispositif adverse et rien de mieux pour désorganiser l'adversaire que de frapper sa logistique afin de lui faire atteindre son seuil d'épuisement sur le front et ainsi effectuer une rupture dans son dispostif.

Le deuxième principe de la défense en profondeur est l'aspect psychologique. Bien que cela puisse paraître étrange de parler de psychologie des troupes dans une formation tactique, l'influence psychologique de la défense enhardit largement la capacité des troupes à se défendre : de nombreux théoriciens de la guerre, dès le XIXe sièce, parle de forces morales du soldat qui agit comme un multiplicateur de force sur les avantages asymétriques de l'offensive. Dans les faits, bien que beaucoup de théoriciens tactiques ont tendance à négliger par nihilisme l'idée d'influence psychologique sur le soldat sous le feu, il est avéré dans les conflits modernes que le soldat a tendance à conserver sa position plus longtemps en situation défensive. Ici, le principe que doit retenir l'état-major kaulthe est surtout qu'elle doit conserver le lien entre officiers, politiques et soldats durant une phase de conflit défensif : les politiques doivent se montrer exemplaires, les officiers doivent se montrer proches de la troupe et le sentiment patriotique de défense nationale doit être exacerbé afin que ces dites forces morales puissent avoir un impact direct sur la capacité des troupes à se défendre et à enhardir leur défense.

Le troisième principe de la défense en profondeur est celui du soutien public. En effet, les combats vont se dérouler généralement au cœur de la nation et dans des espaces certainement habités. Dans une guerre défensive, il est donc primordial de disposer du soutien public des populations sous occupation ou proches des zones de conflit afin que les civils puissent participer indirectement au renforcement des défenses et aux opérations défensives de l'armée kaulthe en fournissant notamment via les réseaux de communication des informations essentielles sur les déplacements et les opérations offensives adverses. Il est à noter de surcroît qu'un fort soutien public est aussi un bon moyen de conserver un moral élevé chez les troupes du fait du phénomène de fraternisation entre la troupe et les civils.

Enfin, le dernier principe clé de la défense en profondeur reste l'utilisation des fortifications afin d'en obtenir des avantages asymétriques lors des avancées de l'ennemi en s'appuyant notamment sur les reliefs géographiques du pays telles que les rivières, les montagnes et les forêts mais aussi les zones urbaines afin d'entraver l'adversaire. Ces fortifications sont essentielles aux forces défensives, à la fois car ces mêmes fortifications dissimulent et protègent les lignes de communication et de ravitaillement mais permettent également d'effectuer des replis stratégiques en ordre et sans grandes pertes en cas de surnombre ennemi, sans oublier que depuis ces mêmes fortifications, les troupes défensives peuvent mener des contre-attaques de ralentissement ou de rupture afin de ralentir ou de stopper une offensive ennemie en cours. De ce fait, l'établissement d'un réseau défensif nécessite tout d'abord une connaissance profonde du terrain dans lequel la défense évolue car une force défensive connaissant le paysage où il combat est moins dépendante de ses ressources matérielles qu'une force offensive. La défense en profondeur n'est pas une défense statique, c'est une défense au contraire très active qui consiste à s'appuyer sur tout un réseau défensif soit déjà établi sur place mais aussi créé en fonction des opportunités en créant des barrages routiers pour bloquer les routes, détruire des ponts, inonder des zones inondables, détruire des barrages, etc. Le tout doit être appuyé par une infanterie de guérilla active qui doit profiter de sa connaissance du terrain pour mener des attaques de flanc sur les forces adverses ou devant s'infiltrer dans ses lignes pour désorganiser son dispositif logistique avec une faible quantité de moyens. Bien sûr, comme nous l'avons précisés, le soutien public étant important, des éléments de défense statique doivent subsister sur les objectifs politiques de la Kaulthie, en l'occurrence sa capitale qui doit être protégée par un réseau de tranchées renforcées, de barrages et de fossés anti-véhicules et de barrières défensives afin que la capitale soit en elle-même une forteresse certes statique mais imprenable. Toute offensive directe sur la capitale doit être un échec et le seul moyen de prendre celle-ci sera à terme de l'assiéger et d'avancer progressivement en détruisant tout sur son passage. Or, un bombardement intensif de la ville provoquerait inévitablement des victimes civiles en masse, ce qui pourrait enhardir l'opinion publique kaulthe contre l'envahisseur. Enfin, la prise de la capitale pouvant s'avérer longue, elle donne tout juste le temps aux troupes de secours comme les forces estaliennes ou kah-tanaises de débarquer sur le sol kaulthe et de mener la contre-attaque et repousser l'envahisseur.

Le cas de Karty est plus susceptible de poser de véritables difficultés à la défense kaulthe. Bien que l'armée de terre kartienne soit moins équipée et puissante que l'armée de terre raskenoise ou même l'Armée Rouge estalienne, elle dispose d'une force aérienne relativement supérieure et contrairement à Rasken, les difficultés liées aux reliefs sont moins persistantes du côté kartien de la frontière. En cas d'offensive kartienne, les troupes impériales disposeraient de deux axes offensifs importants : la vallée de Bründwig d'une part et la ligne Widgen-Hongär un peu plus au nord. En ce qui concerne la vallée de Bründwig, sa défense serait relativement difficile mais la vallée comporte deux avantages importants : au sud, elle dispose de la forêt brune qui est un excellent relief qui permet de protéger le flanc sud de la vallée et de retarder l'ennemi en attendant de se replier sur une ligne plus solide sur la Tisbruch ; ensuite, l'ouest de la vallée dispose de plusieurs avantages comme un terrain urbain relativement large qui rendrait toute progression abrupte si une guérilla urbaine bien organisée est pensée en amont mais on peut aussi supposer que les rivières de la Tisbruch et de la Bruch agiront également comme d'excellents multiplicateurs défensifs contre l'adversaire, notamment en détruisant les ponts de ces deux rivières afin de bloquer toute tentative d'offensive kartienne vers la chaîne de Werinn. Le deuxième axe d'offensive entre Widgen et Hongär s'avère plus sensible car bien que 250 kilomètres sépareraient en théorie des troupes kartiennes cherchant à prendre la capitale le plus rapidement possible sans passer par les zones montagneuses, il reste néanmoins possible que les troupes kartiennes puissent accéder à la capitale en moins de 12 heures. En effet, en théorie, on estime qu'une unité d'infanterie motorisée peut effectuer une traversée de 480 kilomètres par jour, ce qui permettrait en théorie aux troupes kartiennes d'atteindre Warenburg en peu de temps. Il faut non seulement éviter la prise de la capitale mais également éviter que les combats s'y déroulent dès le premier jour afin de donner aux troupes de secours plus d'options de déploiement rapide sur les différents théâtres d'opérations. Tout se joue donc sur le retardement des troupes kartiennes (dont le Comité estime que ce sera l'axe offensif principal en cas de conflit, Karty n'ayant pas intérêt à faire durer la guerre trop longtemps). L'objectif de retardement devra se jouer principalement sur la tenue en respect des troupes kartiennes sur la rive sud de la Schäferfinkel et la conservation des villes moyennes situées entre Preisnar et Erwalburg.

Bataillons d'Assaut de Montagne (x3).

Les bataillons d'assaut de montagne sont la colonne vertébrale de la brigade, ils sont chargés de tenir les hauteurs, de mener les opérations de sabotage et de tenir à proprement parler le terrain. Chaque bataillon est organisé en trois compagnies d'assaut, une compagnie d'armes lourdes (destiné principalement aux mortiers lourds et tractés du bataillon), une compagnie de commandement, un peloton de reconnaissance (devant disposer en théorie de drones tactiques pour faciliter ses missions de reconnaissance) et un peloton antichar (disposant d'ATGM mobiles afin d'assurer l'interdiction de certaines zones aux unités mécanisées ou blindées en montagne).

Bataillon motorisé.

Le bataillon motorisé agit comme une force de réserve et de réaction rapide pour la brigade, elle permet à la brigade de déployer en seulement quelques heures une unité rapide sur les points chauds afin de tenir un secteur temporairement, le temps de l'arrivée de renforts ou d'appuis indirects afin de repousser une offensive ennemie. Dans certains cas, le Comité a exprimé également son souhait d'utiliser ce bataillon motorisé comme un embryon d'unité de réaction rapide et prévoit qu'en cas d'offensive au sud, le bataillon motorisé de la brigade sera mobilisé au sud pour protéger la capitale. Le bataillon compte trois compagnies d'infanterie motorisée, une compagnie de soutien (comprenant les ATGM et les mortiers du bataillon) et une compagnie de commandement.

Bataillon de fusiliers (x2).

Les fusiliers de la brigade sont l'unité de seconde ligne principale de la brigade. Alors que les unités d'assaut sont entraînés à reprendre des terrains perdus et sont l'élite de la brigade, les bataillons de fusiliers sont spécialisés avant tout dans les opérations défensives. Chaque bataillon de fusiliers compte trois compagnies de fusiliers, un peloton de mortiers et une compagnie de commandement.

Bataillon blindé.

Bien qu'on puisse s'étonner de l'existence d'une unité blindée au sein de la brigade, il faut reconnaître que la brigade aura nécessairement besoin de blindés pour affronter de possibles unités motorisées ou mécanisées dans les montagnes. L'idée est que le relief obligera nécessairement un ennemi en supériorité numérique à passer des goulets d'étranglement. C'est dans ces espaces clos que le bataillon blindé joue son rôle car ces goulets d'étranglement purement et simplement l'avantage numérique ennemi et dès lors, les blindés kaulthes peuvent disposer d'une supériorité numérique locale écrasante pour stopper l'avant-garde, voire toute une offensive adverse. Il est à noter que ce bataillon, comme le bataillon motorisé, peut être destiné à rejoindre le front méridional en tant que force de réaction rapide. Le bataillon blindé compte trois compagnies blindées (avec chacun 10 chars en son sein), une compagnie de commandement et un peloton d'entretien.

Appui et feu indirect.

Groupe d'Artillerie.

L'artillerie est une composante essentielle à l'appui des troupes de montagne car elle permet non seulement d'interdire des mouvements adverses sur toute une zone (un effet déjà présent dans des campagnes en terrain plat mais qui s'accroit considérablement en hauteur) mais permet également d'effectuer des missions de contre-batterie dévastatrices en cas d'offensive ennemie sur un des réduits (les Kaulthes ont l'avantage de la reconnaissance et de la connaissance du terrain, la contre-batterie n'en est que facilitée). Le groupe d'artillerie de la 1ère Brigade compte ainsi deux batteries d'obusiers, une batterie de lance-roquettes multiples et une unité d'artillerie de campagne (qui joue aussi le rôle d'unité de topographie).

Bataillon de défense anti-aérienne.

Afin de contrebalancer l'inexistence de l'aviation de chasse kaulthe et pour éviter de perdre tout contrôle sur le ciel kaulthe en cas de conflit, la brigade dispose d'un bataillon de défense anti-aérienne qui doit éviter notamment le bombardement aérien de ses flux logistiques et de ses positions avancées afin d'éviter que les réduits soient anéantis sous un feu aérien constant qui ne laisserait que peu de place aux manoeuvres kaulthes. Certes, une campagne aérienne ennemie aurait le double effet de limiter les pertes et de détruire le système défensif kaulthe mais au prix de la rapidité. Or, tant que l'Estalie ou l'Internationale Libertaire se portent garantes de la protection de la Kaulthie, le temps est une ressource précieuse. Néanmoins, la brigade doit disposer d'un tel bataillon pour assurer la protection de ses troupes et préserver son matériel. Le bataillon dispose de deux batteries de lance-missiles antiaériens, d'une batterie de canons antiaériens mobiles et d'un peloton radar.

Renseignement.

Compagnie de reconnaissance.

La compagnie de reconnaissance est essentielle pour assurer la mission défensive dans les Altars puisque c'est la reconnaissance qui permet à la brigade de conserver l'initiative opérationnelle en permanence sur tout acteur offensif. C'est la reconnaissance qui permet aux réduits de bombarder et d'interdire les mouvements ennemis, d'actionner les pièges explosifs au bon moment et de permettre aux unités adjacentes de réagir à des mouvements adverses, notamment en cas de concentration de moyens ennemis sur un réduit spécifique. La compagnie s'organise autour de deux sections de reconnaissance, une section de drones et une cellule de renseignement (directement formée par le GI du SRR estalien).

Soutien et logistique.

Bataillon logistique.

Situé à Fredsburg, le bataillon de logistique est chargé d'assurer la logistique de chaque réduit et est autant spécialisé dans la fourniture de la logistique par des moyens motorisés classiques que par des moyens plus rudimentaires comme la traction animale pour les zones de combat ou les terrains particulièrement difficiles. Le bataillon est organisé en une compagnie de transport, une compagnie de carburant et une compagnie de munitions.

Bataillon de maintenance.

Le bataillon de maintenance s'assure de la maintenance et de la réparation de l'ensemble des véhicules et du matériel de la brigade afin de conserver un taux de disponibilité élevé et retarder l'atteinte du seuil d'épuisement matériel et physique des unités de première ligne. Le bataillon s'organise autour d'une compagnie de maintenance des véhicules, une compagnie d'armement et une compagnie de transmissions. Il est à noter que le bataillon s'organise autour de 5 ateliers mobiles dont deux sont alloués à la compagnie de maintenance des véhicules, deux à la compagnie d'armement et un atelier est fourni à la compagnie de transmissions.

Bataillon du génie.

Le bataillon du génie est l'unité de soutien essentielle de la brigade puisqu'en temps de paix, c'est le bataillon qui va se charger de l'édification des fortifications des réduits ainsi que la mise en place des explosifs dans les zones stratégiques des Altars. Il est à noter qu'en temps de guerre, le bataillon est chargé autant de l'activation des explosifs, de la réparation des fortifications ainsi que la rupture des lignes de défense ennemies ; la défense active exige que des offensives de rupture et de désorganisation soient organisées par les unités d'assaut de la brigade, le génie d'assaut est ici chargé de déstabiliser les défenses physiques pour laisser libre cours aux unités d'assaut. Le bataillon est organisé autour de deux compagnies de génie de combat, une compagnie de déminage et une section de pontage. Il est à noter que la section de pontage reste stationnée à Warenburg afin d'être plus utile sur le front méridional en cas de conflit, les Altars ne comprenant aucune rivière infranchissable pour les véhicules.

Compagnie de transmissions.

La compagnie de transmissions sert à protéger la brigade contre les opérations de guerre électronique tout en reliant les unités entre elles, notamment entre la reconnaissance et les réduits afin d'assurer la coordination des moyens de défense des Altars. La compagnie s'organise autour d'une section de communications brigade (chargée de lier le QG de la brigade au reste de la brigade ainsi que des opérations de cyberdéfense et de cryptage), une section de transmissions interarmes (pour lier les unités de combat aux unités de soutien lors des déploiements tactiques) et une section de maintenance IT/systèmes (afin d'effectuer des réparations du matériel de transmission et appuyer les réseaux locaux de transmissions).

Investissements militaires : 33 000 points (11 usines militaires/scientifiques).

Recommandations de production et de mise en service :

Posté le : 08 jui. 2025 à 14:15:39

19536

⮕ Achtung Panzer !

⮕ Achtung Panzer !Rapport du Comité de Défense mutuelle entre l'Estalie et la Kaulthie.

Sujet : structuration d'une force blindée de base au sein de l'Armée Communale de Kaulthie.

Cette force blindée ne saurait être pensée comme une force autonome, encore moins comme un équivalent kaulthe d'un corps mécanisé conventionnel. Il s'agit d'un outil militaire asymétrique, de dimension modeste, mais à haute réactivité, destiné à opérer dans un environnement où les structures logistiques, le soutien aérien et la couverture électronique sont assurés majoritairement par des moyens estaliens, faute d'équivalents matériels semblables dans l'Armée Communale. Conformément à cet objectif, l'Estalie s'est engagée au sein du Comité à fournir un appui en nature, ainsi qu'un appui doctrinal par la mise en place de cycles de formation communs et d'une coopération tactique étroite avec les unités estaliennes de manoeuvre. La FRB sera par conséquent construite dès son origine sur une doctrine partagée, issue des principes éprouvés du combat mobile estalien, adaptés aux contraintes spécifiques du théâtre kaulthe, caractérisé par une combinaison de vallées profondes, de nœuds urbains densément minés, de forêts à faible visibilité et de lignes de ravitaillement vulnérables.

Le rapport détaillera successivement les justifications stratégiques de cette force, les principes doctrinaux qui encadreront son emploi opérationnel, les modalités de coopération militaire entre l'Estalie et la Kaulthie dans la constitution de cette unité puis enfin son organisation interne, sa structure organique et les recommandations de l'Armée Rouge estalienne en matière de ressources humaines, de logistique, de communications et de maintenance. La Force de Réaction Blindée ne constitue pas une fin en soi mais reste le premier jalon d'une mutation doctrinale plus large de l'Armée Communale, orientée vers une défense active, décentralisée et modulaire, capable de faire face à une agression mécanisée rapide tout en maximisant le rapport coût-efficacité d'une armée à faibles effectifs permanents comme l'Armée Communale.

Depuis la fin de la guerre civile en Kaulthie, la défense kaulthe repose sur un modèle exclusivement territorial dont l'objectif premier est d'empêcher par la fortification. Cette doctrine défensive, forgée dans l'urgence et le dénuement, a été consolidée par le Comité de Défense Mutuelle par l'entraînement d'une brigade de montagne dans les Altars pour protéger le nord et la construction d'un réseau de fortifications échelonnées dans le sud, conformément aux principes de défense en profondeur recommandés par les Estaliens. Toutefois, ce modèle atteint ses limites dès lors qu'il est confronté à un adversaire disposant d'une capacité de projection rapide, de supériorité aérienne et d'unités mécanisées. Les forces kartiennes, bien plus motorisées, sont en mesure d'identifier un point faible dans le dispositif, de le traverser puis de contourner les lignes principales pour prendre à revers les positions défensives ou atteindre un objectif stratégique comme la capitale. Or, l'Armée Communale ne dispose d'aucune réserve mobile susceptible d'intervenir sur une ligne secondaire ou de contre-attaquer une brèche. La défense, dès lors, devient rigide, linéaire et surtout prévisible. Elle repose sur le pari que l'ennemi ne brisera pas la ligne ou qu'il s'enliserait suffisamment longtemps pour permettre l'intervention estalienne. Ce pari est intenable. La vulnérabilité structurelle d'une armée incapable de mouvements opératifs transforme chaque percée locale en risque stratégique majeur. Ce n'est pas seulement la profondeur qui manque : c'est la capacité d'opérer un mouvement volontaire à l'échelle tactique. Le front devient alors une succession de points fixes, incapables de se soutenir mutuellement ni de s'adapter à l'évolution du champ de bataille.

Une force blindée comme levier de flexibilité stratégique :

C'est dans ce contexte que la création d'une force blindée de réaction rapide (FRB) prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'une force offensive destinée à mener des percées profondes ou à exploiter une supériorité mécanique. La FRB a pour vocation d'introduire un élément de fluidité dans une armée rigide, un point de pivot autour duquel s'organisent les ajustements tactiques et les contre-mouvements. Loin d'être une force lourde incapable de se redéployer, elle est conçue comme une force compacte, modulaire, reposant sur une doctrine interarmes allégée, capable de se projeter rapidement sur n'importe quel point chaud identifié par les réseaux de capteurs ou les unités de renseignement estaliennes. Elle joue un rôle de stabilisateur dynamique : lorsqu'un axe est menacé, elle s'y déploie, prend position, ralentit l'ennemi, effectue une contre-attaque ciblée puis se redéplace si nécessaire. Sa mobilité, sa puissance de feu, sa capacité à encaisser un choc frontal ou à dissuader une progression mécanisée adverse suffisent, même en effectifs réduits, à redonner du temps et de l'espace à la ligne défensive. La simple existence de cette capacité opérationnelle impose à l'adversaire de ralentir, de sécuriser ses flancs, de redéployer des moyens pour contenir une possible contre-offensive, brisant ainsi son élan. La FRB ne se content pas d'agir militairement : elle agit sur la psychologie de l'engagement, introduit de l'instabilité dans le calcul opérationnel adverse et réduit mécaniquement les marges de manoeuvre de toute armée offensive. Elle devient alors un multiplicateur de temps, de décision et de profondeur stratégique pour l'Armée Communale.

Vers une doctrine de défense mobile à géométrie variable :

L'introduction de cette force n'est pas seulement une solution ponctuelle face à un déficit capacitaire. Elle engage une transformation doctrinale plus profonde. L'Armée Communale, jusqu'à présent structurée autour d'un modèle hiérarchique défensif rigide, cloisonné par secteurs, se dote avec la FRB d'un embryon de doctrine mobile. Ce n'est pas une armée offensive qu'elle crée mais une armée capable de se mouvoir, de s'adapter, de concentrer ses moyens et de reconfigurer ses lignes. La FRB impose de nouvelles pratiques : coordination interarmes, commandement décentralisé, logistique projetable, renseignement en temps réel et surtout une capacité de planification stratégique à court terme. La doctrine kaulthe ne devient pas manœuvrière au sens classique mais elle devient réactive, articulée, capable de pivoter. Chaque point du front n'est plus défendu par une ligne figée mais par un ensemble dynamique de positions fixes et de forces mobiles en attente. Ce modèle repose sur une circulation de l'information rapide, une standardisation des procédures entre les troupes estaliennes et kaulthes et une capacité à mener des exercices conjoints réguliers pour intégrer la FRB dans la culture opérationnelle locale. Enfin, au-delà de ses effets immédiats, la FRB sert de noyau formateur pour les futures réformes de l'Armée Communale : elle montre comment structurer une force modulaire, comment penser l'appui logistique d'urgence, comment articuler l'infanterie, les blindés et les soutiens dans une logique de temps court. Elle est est en somme le germe d'une armée post-guerre civile capable de s'adosser aux standards estaliens sans s'y diluer et d'inventer un modèle propre de défense active à échelle réduite mais à haute cohérence interne.

La FRB ne cherche pas à imposer une supériorité frontale et permanente sur un théâtre d'opérations mais à créer des instants d'asymétrie, des ruptures locales de puissance dans des secteurs précisément choisis afin d'induire une dislocation du dispositif adverse. Cela repose sur un usage tactique bien identifié : la concentration discontinue. Plutôt que de chercher à tenir un front de façon linéaire ou de le renforcer de manière uniforme, la FRB concentre l'ensemble de sa puissance (chars, véhicules de combat d'infanterie, artillerie mobile, capacités antichars et anti-aériennes) sur un segment restreint, généralement dans les premières heures d'un contact hostile. Elle crée alors une densité de feu et de manoeuvre très supérieure à ce que l'adversaire attend, pour briser l'élan d'une percée, détruire une unité en mouvement ou interdite un point de passage décisif. Une fois le choc réalisé, la FRB décroche, se redéploie sur un nouveau secteur ou se replie en profondeur pour se réapprovisionner et se remettre en conditions opérationnelles. Cette tactique suppose une doctrine du court-circuit : il ne s'agit pas de faire durer l'engagement mais de le trancher en rendant tout mouvement adverse intenable. Pour cela, la reconnaissance préalable, la planification précise des lignes de tir et l'intégration des tirs indirects à distance moyenne (mortiers, artillerie automotrice) sont fondamentaux. La FRB n'est donc pas une force d'occupation, elle n'a pas vocation à s'établir mais à détruire, désorganiser, rompre puis à se dissiper pour frapper ailleurs. Elle impose à l'adversaire un stress tactique permanent, l'empêchant d'identifier un front stable ou de déployer une logique opérationnelle continue.

Maîtrise du tempo : mobilité, choc, repli

Le cœur de la doctrine tactique blindée repose sur une lecture très stricte du tempo opérationnel. Le blindé n'est pas ici un outil de percée mais un multiplicateur de rythme. Chaque manoeuvre de la FRB est pensée comme un cycle composé de trois phases : mouvement offensif rapide, fixation localisée et repositionnement. Le mouvement initial doit être aussi rapide que discret : convois nocturnes, itinéraires multiples, routes de dispersion sécurisées, appui du génie pour franchir les obstacles. La vitesse, dans ce cas, ne se mesure pas en km/h mais en capacité à être là avant l'adversaire, en mesure de frapper avant même que sa propre logistique ait suivi. Ensuite vient la phase de choc : la FRB frappe vite, fort, sur une durée volontairement limitée, avant que l'ennemi ne puisse redéployer son artillerie ou appeler un appui aérien. Elle tire parti d'un effet de saturation : nombreux lanceurs antichars, artillerie décentralisée, frappes concentrées sur les postes de commandement ou les colonnes logistiques ennemies. Ensuite, sans attendre l'épuisement, la FRB décroche : pas par fuite mais pour éviter l'engluement. Ce repli n'est pas désorganisé mais doctrinalement intégré avec des lignes de retrait identifiées, des couloirs de feu préparés et un relais immédiat par des unités locales défensives. La FRB ne doit jamais devenir prévisible. Elle ne répond pas, elle prend l'initiative et surtout, elle nie à l'ennemi la possibilité de se structurer sur une temporalité stable. Son existence même transforme un front stable en zone de pression constante.

Environnement tactique : adaptation aux contraintes kaulthes

La doctrine de la FRB ne peut se penser en vase clos : elle est une réponse directe aux conditions géographiques, matérielles et humaines propres à la Kaulthie. L'ennemi dispose de la supériorité aérienne, de meilleures liaisons C4ISR et d'une réserve blindée supérieure. Le terrain, quant à lui, se divise entre les vallées encaissées du sud et les hauts plateaux du centre. La FRB doit donc internaliser dans sa tactique une logique de contre-enveloppement asymétrique. Elle ne cherchera jamais l'affrontement total mais ciblera les segments avancés, les flancs logistiques, les unités de soutien isolées. Pour cela, elle doit pouvoir se dissimuler, se disperser puis se recomposer brutalement à un endroit précis. La dispersion initiale est essentielle : des détachements légers de reconnaissance, de guerre électronique, ou d'appui anti-aérien couvrent la ligne de front sous forme d'avant-postes mobiles qui signalent les percées. Le gros de la FRB, quant à lui, reste en attente, derrière la seconde ligne, prêt à s'élancer sur une alerte tactique, par des routes secondaires ou des corridors dégagés à l'avance. L'articulation entre véhicules de combat d'infanterie, chars légers et MBT se fera de manière fluide : le char principal ne sera jamais en tête, mais en point de feu, protégé par les unités IFV plus mobiles pendant que les chars légers opèrent en zone latérale pour harceler les éléments isolés. Chaque unité doit penser son déploiement comme éphémère et son repli comme préparé. Le terrain n'est jamais conquis : il est neutralisé, temporairement interdit puis abandonné une fois la manoeuvre achevée. La force blindée ne tient pas le territoire : elle le sature pour redonner à l'état-major le temps de redéployer ou de réorganiser les lignes arrières. En ce sens, la FRB kaulthe est force d'élasticité, plus que de percée. Son emploi correct suppose de rompre avec les schémas d'affrontement frontal : son efficacité ne repose pas sur ce qu'elle s'occupe mais sur ce qu'elle empêche.

Le CCSL est la principale unité de commandement de la FRB, chargé principalement de mener les opérations de commandement, de coordination, de transmissions et de logistique de l'ensemble de la FRB. On compte les unités suivantes :

Compagnie d'infanterie mécanisé (CIM) :

La CIM est l'unité d'infanterie la plus légère à la disposition de la FRB, elle est principalement chargée de mener les opérations d'infanterie nécessitannt le plus de mobilité possible en menant des attaques de flanc ou de maintien de zones défensives.

Compagnie blindée d'assaut (CBA) :

Pierre angulaire de la FRB, la CBA est chargée de mener les opérations blindées, effectuant des percées et menant des opérations de harcèlement sur les unités vulnérables hostiles.

Compagnie de combat d'infanterie mécanisée lourde (CIML) :

La CIML est la principale composante mécanisée lourde de la FRB, elle accompagne les forces blindées dans leurs manœuvres afin d'exploiter les brèches et mener des opérations de soutien aux unités blindées tout en offrant un appui lourd contre les unités d'infanterie adverses.

Batterie d'artillerie mobile et d'appui indirect (BAAI) :

Principale unité d'appui d'artillerie de la FRB, elle agit comme unité de soutien indirect afin d'interdire des mouvements ennemis ou pour appuyer les manœuvres par son feu d'artillerie.

Batterie de défense antiaérienne (BAA)

La BAA est chargée d'assurer, en dépit pour la Kaulthie de disposer d'une force aérienne convenable, la couverture aérienne de la FRB afin d'éviter que celle-ci soit gênée dans ses opérations par des opérations de soutien aérien ennemies.

Compagnie de génie de combat (CGC) :

L'unité de génie de combat est chargé d'ouvrir les axes pour les blindés, de poser ou de retirer les obstacles (barbelés, cratères, bermes, dents de dragon), de déployer des ponts mobiles au cœur des combats, de neutraliser les champs de mines adverses, d'appuyer les retraits ou les lignes défensives en sape et de préparer les zones de repli et les bastions urbains ou naturels.

Investissements militaires : 18 000 points (6 usines militaires/scientifiques).

Recommandations de production et de mise en service :

Posté le : 28 jui. 2025 à 18:26:43

25663

⮕ L'art de la guerre révolutionnaire

⮕ L'art de la guerre révolutionnaireRapport du Comité de Défense mutuelle entre l'Estalie et la Kaulthie.

Sujet : réforme des structures, de l'entraînement de l'organisation à grande échelle des forces spéciales de l'Armée Communale de Kaulthie.

L'absence de forces spéciales au sein de l'appareil militaire kaulthe ne constitue pas seulement une lacune organisationnelle mais bien une vulnérabilité structurelle majeure au regard des nouvelles formes de conflictualité. Alors que la Kaulthie dispose aujourd'hui d'une armée conventionnelle modeste, centrée sur des effectifs légers et peu motorisés, elle se trouve structurellement dépourvue de toute capacité autonome d'intervention asymétrique, de reconnaissance offensive ou d'action rapide hors des cadres tactiques classiques. Dans un environnement régional instable où prolifèrent les menaces irrégulières, les infiltrations clandestines, les groupes armés non étatiques et les foyers de tension internes ou transfrontaliers, cette absence fragilise considérablement la posture de sécurité de la Kaulthie. Ce constat est d'autant plus préoccupante que la Kaulthie, bien qu'appuyée matériellement et diplomatiquement par l'Estalie, ne peut compter sur une protection intégrale ou constante des forces de l'Armée Rouge sur l'ensemble de son territoire. Toute doctrine de sécurité nationale reposant exclusivement sur un soutien externe, sans capacités propres d'anticipation, de projection rapide ou d'interception ciblée, est par définition précaire. L'enjeu dépasse toutefois la simple capacité militaire : l'absence de forces spéciales prive également la Kaulthie d'un levier d'adaptation stratégique à des conflits non linéaires ou à des crises intérieures localisées. En l'état, l'Armée Communale ne dispose d'aucun outil conçu pour traiter de façon autonomie les opérations en milieu urbain dégradé, les saisies d'objectifs clés, les neutralisations ciblées ou encore la collecte de renseignement humain en profondeur. Cette absence rend l'ensemble des unités conventionnelles dépendantes d'une chaîne logistique lourde et d'un dispositif rigide, souvent inadapté à la fluidité tactique des conflits contemporains. En cas de soulèvement interne armé, d'action terroriste ou de déstabilisation locale rapide, le temps de réaction institutionnel serait mécaniquement trop long ce qui compromettrait la capacité des autorités à affirmer leur souveraineté sans aide étrangère directe. De plus, sans unités spéciales à même de manoeuvrer discrètement ou de s'insérer dans les environnements les plus complexes, les plans de défense communaux ne peuvent intégrer de scénarios d'anticipation ou d'opérations préventives crédibles. Enfin, cette lacune constitue également un facteur de déséquilibre doctrinal à l'intérieur même de l'appareil militaire kaulthe. En l'absence de pôle d'excellence tactique, il devient difficile d'instaurer une dynamique d'innovation ou de capter les retours d'expérience les plus fins issus du terrain. Les forces spéciales, dans leur rôle expérimental et leur autonomie relative, sont traditionnellement les creusets de doctrines nouvelles, capables d'introduire dans les armées des méthodes, des technologies ou des habitudes de commandement plus flexibles. Leur absence prive ainsi l'Armée Communale d'une force motrice indispensable à sa modernisation organique. Dès lors, le développement d'une force spéciale, même modeste et encore largement dépendante du mentorat estalien dans un premier temps, apparaît non pas comme un luxe mais comme une nécessité impérieuse pour permettre à la Kaulthie d'entrer dans une logique de défense crédible.

Rôle opérationnel envisagé pour les FSC :

Le rôle opérationnel envisagé pour les futures forces spéciales kaulthes s'inscrit dans une logique de complémentarité tactique vis-à-vis des unités conventionnelles avec une mission prioritaire : doter la Kaulthie d'une capacité autonome d'intervention ciblée, adaptable et rapide. Dans ce cadre, cinq fonctions fondamentales sont définies comme socles doctrinaux initiaux : la reconnaissance offensive, le sabotage d'infrastructures critiques, l'action directe à effectif réduit, la lutte contre les infiltrations et l'appui ponctuel à des unités régulières en situation de déséquilibre tactique. Ces missions, bien que classiques dans le spectre des opérations spéciales, sont ici pensées non pas comme un prolongement d'une puissance militaire offensive de grande échelle mais comme un outil minimal de résilience stratégique nationale.

La reconnaissance constitue le pilier de toute projection opérationnelle crédible pour les FSC. Il s'agit d'équiper la Kaulthie d'une capacité humaine capable de pénétrer, observer, cartographier et analyser les mouvements et les dispositifs adverses dans les zones de tension ou en amont d'un déploiement conventionnel. En l'absence d'un système de renseignement électronique sophistiqué (et encore moins spatial), les FSC joueront un rôle fondamental dans la récupération de renseignements stratégiques par insertion discrète. Que ce soit sur les frontières raskenoises ou kartiennes, dans les zones rurales contestées lors d'un conflit conventionnel avec un des voisins de la Kaulthie ou au sein de poches urbaines durant les combats urbains, ces unités auront pour fonction de préparer le terrain, d'évaluer les risques et d'orienter les décisions de l'état-major par des données en temps réel, obtenues sans mobilisation d'acteurs étrangers.

A ce rôle s'aoute celui, plus offensif, du sabotage ciblé. Les FSC devront être capables de désorganiser localement l'adversaire en perturbant ses lignes logistiques, en détruisant des relais de communication ou en rendant inopérants certains équipements lourds, et ce sans engager une force importante. Ce type d'action vise non seulement à réduire la capacité opérationnelle adverse mais aussi à induire une incertitude tactique chez l'ennemi, le contraignant à disperser ses moyens pour sécuriser son propre territoire. Ce mode opératoire, asymétrique, est crucial pour une armée limitée en moyens comme celle de la Kaulthie car il permet d'obtenir un effet disproportionné par rapport à l'effort engagé tout en détournant l'attention d'une partie des troupes ennemies, réduisant l'écart numérique et matériel en première ligne.

L'action directe, troisième fonction, recouvre quant à elle les opérations de neutralisation, de saisie et d'évacuation exécutées avec un niveau de précision élevé et dans des délais très courts. Ce rôle s'articule autour de la capacité des FSC à intervenir sur des objectifs ponctuels et critiques : élimination de cibles à haute valeur, libération d'otages, destruction d'un point de commandement ennemi, etc. A cette fonction s'adosse également la lutte contre les infiltrations qui suppose un savoir-faire particulier dans l'interception, l'observation continue de zones sensibles et la neutralisation rapide de petites cellules ennemies opérant dans des zones grises. Ce rôle est d'autant plus central que la Kaulthie est exposée à des risques accrus d'infiltrations transfrontalières ou d'opérations clandestines sur son propre territoire en raison de l'hostilité régionale envers le régime kaulthe et la porosité géographique de la Kaulthie. Enfin, les FSC auront pour vocation à intervenir comme force d'appui ponctuel dans des contextes où l'armée régulière subit une pression tactique élevée, sans disposer de la mobilité ou de l'autonomie nécessaires pour manoeuvrer. Dans ces cas, une équipe spéciale pourra être détachée pour rétablir un équilibre local, désengorger une unité fixée ou accomplir une mission trop complexe pour une troupe conventionnelle non spécialisée. Cette fonction ne saurait être systématique mais constitue un filet de sécurité souple permettant à l'état-major de disposer d'un outil de réaction stratégique, sans devoir mobiliser ou attendre une aide extérieure.

Une doctrine adaptée à la réalité kaulthe :

L'élaboration d'une doctrine des forces spéciales kaulthes ne saurait être une simple transposition de modèles étrangers, fusset-ils estaliens. Elle doit partir d'un constat clair : la Kaulthie est un pays dont la configuration géographique, les ressources logistiques limitées et la nature même de l'outil militaire imposent une approche strictement adaptée aux contraintes nationales. C'est en ce sens que la doctrine des futures forces spéciales doit être conçue non pas comme un appendice prestigieux ou symbolique de l'appareil militaire mais comme un levier de puissance asymétrique, ancré dans le réel kaulthe. Elle doit répondre à une double exigence : opérer dans un espace contrainte et produire des effets disproportionnés face à un adversaire plus puissant, mieux équipé et mieux structuré que l'Armée Communale.

Le premier impératif doctrinal découle de la géographie même du pays. Avec un relief fortement fortement montagneux, notamment à l'ouest et au nord-ouest, toute force spéciale doit être capable de projection rapide, discrète, sans appui lourd et dotée d'une mobilité organique sur terrain difficile. Cela implique une formation prioritaire à la verticalité (escalade, descente, franchissement de gorges ou de cols), à la navigation en terrain non cartographié et à la survie prolongée en autonomie logistique. Le terrain est ici à la fois un bouclier et une ressource tactique car les forces spéciales kaulthes doivent être capables de s'y fondre, de l'exploiter à leur avantage et de contraindre l'adversaire à se battre sur un espace qu'il ne maîtrise pas. Cette réalité impose un effort doctrinal massif sur la spécialisation montagnarde dès la formation initiale, avec des modules tactiques inspirés à la fois des unités Alpha estaliennes et des bataillons de montagne conventionnels. Le deuxième impératif réside dans la contrainte logistique permanente qui pèse sur l'ensemble des forces kaulthes. L'absence de logistique lourde, le déficit de véhicules de soutien et de chaînes d'approvisionnement étendues contraignent les forces spéciales kaulthes à un modèle ultra-léger, fondé sur l'autonomie, la compacité et la gestion rigoureuse de la consommation matérielle. Cela se traduit par une doctrine de "frappes sèches" : des opérations courtes, à forte valeur tactique, menées avec un minimum de moyens mais une préparation et une précision maximales. Il ne s'agit pas ici de suppléer l'armée conventionnelle dans des engagements prolongés mais de produire des ruptures opérationnelles ponctuelles qui permettent aux unités de l'armée régulière de reprendre l'initiative ou d'éviter un encerclement par exemple. Cette doctrine suppose également un recours systématique à l'improvisation contrôlée et à la redondance minimale : chaque opérateur doit être capable d'assumer plusieurs fonctions de combat (tireur, transmetteur, secouriste, éclaireur) selon la dégradation de la mission. Enfin, la taille réduite de l'appareil militaire impose que les forces spéciales kaulthes soient employées comme multiplicateurs de force et non comme simples unités d'élite cantonnées à des opérations d'éclat. Leur usage doit être pensé comme un outil stratégique pour transformer un désavantage quantitatif en avantage tactique : préparer le terrain, perturber les chaînes de commandement adverses, fixer les unités ennemies dans des zones non-prioritaires pour eux ou encore générer un climat d'instabilité localisé dans les zones de front. L'objectif est clair : permettre à l'état-major de tirer le meilleur parti possible d'un ordre de bataille limité en jouant sur la surprise, la mobilité, la connaissance du terrain et la disruption du tempo adverse. La doctrine kaulthe doit donc s'éloigner du modèle d'unités spéciales comme instruments de prestige pour les inscrire dans une logique de guerre dissymétrique, d'autant plus pertinente que la Kaulthie, seule, ne saurait espérer une victoire par la masse mais seulement par la manoeuvre et l'intelligence tactique.

La création d'une force spéciale kaulthe crédible ne saurait faire l'économie d'un modèle de formation rigoureux, éprouvé et adaptable. Dans cette optique, le modèle de formation estalien, surnommé le modèle Pendrovac (du fait que les forces spéciales estaliennes sont entraînées majoritairement à Pendrovac et ses alentours) constitue une référence incontournable, à la fois pour sa cohérence doctrinale, sa profondeur pédagogique et son efficacité éprouvée sur le terrain, notamment au Saïdan. Il ne s'agit pas ici de reproduire à l'identique l'ensemble du dispositif de formation des forces spéciales estaliennes, ce serait hors de portée pour la Kauthie à la fois en termes d'infrastructures, de ressources humaines et de budget mais bien de bâtir un socle de formation commun inspiré du modèle de Pendrovac, adapté aux besoins du théâtre kaulthe et aux moyens réalistes du pays tout en conservant les fondamentaux qui font la valeur opérationnelle des unités estaliennes.

Le principe directeur du modèle Pendrovac est la constitution d'un noyau dur de compétences, structuré autour de trois phases intensives : la phase de pliage, la phase montagne et la phase lacustre. Ces trois temps forts constituent une montée progressive en intensité physique, tactique et psychologique. La phase de pliage, première étape du parcours, sert à opérer un tri sévère parmi les candidats. Elle repose sur une logique d'endurance, de rusticité et de gestion du stress. L'objectif n'est pas uniquement de tester la force brute mais de déceler les individus capables de se maintenir dans un environnement dégradé avec des ressources limitées, sous pression constante, sans perdre la cohérence de leur action. Elle introduit également les bases du combat irrégulier, du maniement autonome du matériel et de la gestion d'un binôme ou d'une escouade réduite. C'est à ce stade que les premières ruptures ont lieu : environ un tiers des candidats est éliminé, non pas pour faiblesse physique pure mais pour inadéquation au modèle d'autonomie tactique attendu d'un opérateur des forces spéciales. La deuxième phase, dite de montagne, transpose les acquis initiaux dans un cadre contraint où la mobilité et la navigation prennent une dimension stratégique. Pour un pays comme la Kaulthie, dont les reliefs escarpés peuvent autant constituer des bastions naturels que des pièges mortels, cette phase est particulièrement cruciale. L'aptitude à se mouvoir, se cacher, manoeuvrer et survivre en haute altitude ou en terrain restreint fait la différence entre une unité spéciale efficace et une simple troupe d'élite inadaptée à l'environnement dans lequel elle évolue. En transposant cette phase à l'échelle kaulthe, il faudra sans doute réduire l'intensité de certains exercices (faute d'installations d'alpinisme développées) mais l'esprit doit être maintenu : confrontation à la fatigue extrême, gestion collective des patrouilles sur longue durée, maintien des fonctions opérationnelles en isolement prolongé. La troisième phase, centrée autour du lac de Pendrovac dans le modèle estalien, permet quant à elle une ouverture sur des environnements atypiques (en l'occurrence les marécages et milieux nautiques) et enseigne la coordination interarmes à petite échelle, l'adaptabilité tactique et la continuité opérationnelle malgré les ruptures de terrain ou de contact. Pour la Kaulthie, dont les zones humides sont plus rares, cette phase pourrait être repensée autour d'environnements semi-urbains ou forestiers denses en introduisant des exercices de franchissement, de combat de nuit ou de tactiques d'embuscade ou de pénétration discrète. L'essentiel étant de maintenir la logique de désorientation stratégique et d'engagement en conditions dégradées, plus que de reproduire un biotope spécifique.

Enfin, un mot doit être dit sur le rôle du CFST dans le modèle estalien. Les installations d'entraînements de Pendrovac ne sont pas une école au sens traditionnel : c'est un appareil de tri, de façonnement et de projection. Il sélectionne les futurs opérateurs mais surtout il les confronte à l'idée même de leur obsolescence potentielle : chaque échec, chaque abandon, chaque renoncement est intégré à la culture du groupe comme un facteur normal. Pour la Kaulthie, cela signifie que la future école de formation des forces spéciales ne doit pas être une structure d'instruction classique mais un dispositif de sélection progressif, animé par des instructeurs eux-mêmes formés en Estalie, dotés d'une culture du dépassement et d'un attachement rigide aux critères qualitatifs. Il vaut mieux former dix opérateurs pleinement fonctionnels que cent soldats au rabais. Le succès d'une force spéciale se mesure à la robustesse de sa formation initiale. A ce titre, le modèle Pendrovac, dans sa philosophie plus que dans sa lettre, doit devenir le cœur du futur dispositif des forces spéciales kaulthes.

Formation post-intégration, spécialisation progressive et mentorat des unités estaliennes :

Une fois les premiers candidats kaulthes sélectionnés et formés selon un cursus adapté au modèle estalien, la problématique centrale devient celle de la spécialisation. Le parcours de formation initiale, aussi exigeant soit-il, ne fournit que les fondements. Pour devenir une véritable force spéciale capable de remplir un spectre complet de missions, il est impératif de pousser plus loin l'apprentissage en introduisant une phase de spécialisation progressive adossée à une logique de compagnonnage opérationnel. Ce processus post-intégration repose sur l'idée que la compétence d'un opérateur spécial ne découle pas uniquement de l'entraînement théorique ou des simulations mais de l'immersion continue dans des unités expérimentées maîtrisent les savoir-faire avancés de leur champ d'action. Dans cette perspective, le dispositif de formation avancée sera structurée autour d'un système de binômage entre opérateurs estaliens et kaulthes, par détachements de cadres issus des unités estaliennes Alpha, Artémis et Weber. Chaque détachement assumera la responsabilité d'un domaine : les opérateurs du Groupe Alpha encadreront l'initiation aux techniques de reconnaissance de profondeur, de sabotage, d'accompagnement de troupes conventionnelles et de combat en environnement dégradé ; les cadres issus de la Force Artémis structureront l'apprentissage des techniques de lutte antiterroriste, de tir de haute précision, d'infiltration urbaine, de sauvetage d'otages et de coordination en milieu sensible ; enfin, les membres du Groupe Weber initieront une première génération d'opérateurs kaulthes à la guerre psychologique, à la manipulation de l'information, aux techniques de désorganisation de l'arrière ennemi et à la gestion des récits militaires dans un contexte de conflit asymétrique.

Ces détachements n'auront pas vocation à se substituer aux futurs cadres autochtones mais à les accompagner dans une logique de transfert progressif de savoirs, par imprégnation et reproduction. En parallèle, certains éléments particulièrement prometteurs pourront être intégrés à des cycles de stages en Estalie afin de suivre des modules de spécialisation plus poussés en lien avec leurs futures fonctions (tireur d'élite, chef d'équipe, instructeur alpin, etc.). Ces immersions courtes, de quelques semaines à quelques mois, auront une double fonction : d'une part, parfaire les compétences techniques et doctrinales kaulthes ; d'autre part, intégrer les futurs cadres kaulthes dans les réseaux humains, tactiques et culturels de la doctrine estalienne afin d'assurer une meilleure interopérabilité en cas de déploiement conjoint. Ce système de formation post-intégration repose donc sur deux piliers : un compagnonnage sur le territoire kaulthe par des unités aguerries et sélectionnées selon leur champ de compétence et une montée en compétence ciblée à travers des immersions en Estalie. A terme, l'objectif est d'autonomiser une structure de formation interne en Kaulthie mais dans cette phase initiale, la présence estalienne doit garantir le niveau d'exigence, la cohérence doctrinale et la solidité des chaînes de commandement naissantes.

La branche terrestre du GOSC se décompose en trois sections de manoeuvre dont la structure est identique pour chacune d'entre elles, c'est-à-dire quatre équipes (Alpha, Bravo, Charlie, Delta) spécialisées chacun dans un domaine spécifique. Ainsi, au sein d'une section de manoeuvre, on compte :

Chaque équipe dispose également de son propre équipement avec deux véhicules tout-terrain et un VBL par équipe ; ajoutons à cela 4 véhicules de transmissions de l'état-major et 3 VBL des équipes sanitaires pour l'extraction médicale terrestre. En ce qui concerne le GASC, le groupe aérien se décompose lui aussi en trois escadrilles (Alpha, Bêta, Charlie) avec chacune une mission spécialisée :

Il est à noter que le GASC compte également un service de soutien opérationnel d'environ 80 hommes comptant des pilotes de réserve, un service de mécanique indépendant, des coordinateurs aériens ainsi que des armuriers afin de recharger les munitions et assurer la rotation des unités combattantes en cas de combat prolongé.

Enfin, l'un des fondements organisationnels les plus sensibles et stratégiquement cruciaux du dispositif des forces spéciales kaulthes repose sur un commandement bicéphale, modèle hybride pour concilier impératifs de souveraineté et garanties d'efficacité opérationnelle. Concrètement, le commandement du GOSC est partagé entre un officier supérieur kaulthe, sélectionné pour ses aptitudes et formé intensivement en Estalie, et un officier de liaison estalien, détaché auprès du commandement pour une mission de supervision, de formation continue et de contrôle doctrinale. Ce système à deux têtes vise une double finalité : d'une part, permettre une appropriation progressive des savoir-faire spécifiques aux opérations spéciales en favorisant l'émergence d'une doctrine autochtone compatible avec les réalités politiques et géographiques de la Kaulthie ; d'autre part, éviter les dérives, pertes de compétences ou ruptures de chaîne de commandement en assurant un accompagnement étroit sur plusieurs années. L'officier estalien, bien que non-décisionnaire sur le plan tactique au jour le jour joue un rôle déterminant dans la validation des grandes orientations opérationnelles, la formation des cadres, l'évaluation des unités et la standardisation des procédures d'intervention. A terme, ce système vise une transition en douceur vers une autonomie complète du commandement kaulthe sous un horizon réaliste de trois à cinq ans, période jugée suffisante pour garantir la transmission des compétences critiques sans compromettre l'efficacité immédiate du GOSC. Cette bicéphalie assumée n'est donc pas un renoncement à l'indépendance mais un mécanisme de consolidation encadrée, pensé pour bâtir une force spéciale kaulthe viable, compétente et durable.

Investissements militaires : 24 000 points (8 usines libres d'usage (militaires/scientifiques hors inflation)).

Recommandations de production et de mise en service :