C’était par une douce journée que les Estaliens étaient partis vers le Drovolski voisin. Ils prirent l’avion pour rejoindre la petite ville nommée Kotüme. On les accueillit fort étrangement en leur donnant des instructions au sujet des nuages et des parapluies :

« Messieurs, si les nuages sont noirs ou gris, c’est le parapluie A, sinon le B, sauf s’ils sont d’un rose vif, utilisez le C. Et attention à vous, gardez vos masques pendant toute la durée de votre séjour, dès que vous sortez d’un bâtiment, l’air est si impur que votre mort pourrait survenir dans la demi-heure qui suit. »

C’était un aéroport bien vide avec très peu d’avions, mais un flot ridiculement nombreux de dirigeables blancs et lumineux. On pouvait voir sur leurs coques le logo du LHV et quelques inscriptions, « Beno-Air ». L’accompagnateur, après avoir demandé l’approbation à un représentant de l'État pour s’exprimer, prit la parole :

« Nous voici à l’aéroport international de Kotüme, c’est le plus grand et le seul du Drovolski. Il est exploité par Beno-Air sous contrat d’État, la compagnie des dirigeables nucléaires. Nous allons descendre au sous-sol pour prendre le train vers Mesolvarde. Nous sommes attendus au Tribunal central. »

La petite équipe se dirige, dans un silence glaçant, vers un ascenseur sans porte, on se croirait dans une mine. Sombre, silencieux et froid. On entend au loin un bruit de vapeur. Personne ne pense alors à un train. Arrivés au sous-sol, c’est la surprise. Un réseau monstrueux de chaudières et de câbles électriques dans un vacarme métallique. On entend tout de même le train arriver, suivi de la voix monotone d’une annonce :

« Train GKD à destination de Mesolvarde entre en gare de Kotüme. »

C’est un train d’apparence militaire, mais qui n’a rien d’offensif. Il est simplement imposant et robuste. Montés à bord, l’ambiance est encore différente. On se croirait à la morgue, et encore, sûrement désaffectée depuis 20 ans… Mais non, les Mesolvardiens sont très heureux d’annoncer qu’il s’agit bien d’un wagon de représentation, avec du luxe, des fauteuils et des vitres. Des crissements métalliques, puis des bruits électriques, et enfin, comme de la foudre. C’est le condensateur du train qui vient d’être chargé. Le train est ensuite poussé par un réseau pneumatique, on voit les chaudières s’essouffler pour pousser le train. À se demander pourquoi faire des trains si lourds s’il faut de telles installations pour les lancer. Mais bon, le train avance à bonne vitesse, bien que le brouillard chimique empêche de voir le paysage, laissant simplement un voile noir qui vire parfois au vert à travers les vitres du train. Personne ne daigne considérer les représentants Estaliens pendant le voyage. Manque de respect ? Non. Mais folie, pourquoi pas.

Le train passe dans de nombreuses galeries de mines sans s’arrêter. À chaque fois, les gens portent des tenues de couleurs différentes, mais inlassablement des combinaisons en vinyle et des masques noirs avec un numéro sur leur torse, leur matricule.

À la gare centrale de Mesolvarde, on peut observer de très nombreux trains et entendre des annonces robotiques indiquant la destination des trains et les ordres de passage. Mais surtout, des sortes de troupeaux d’humains bien rangés qui agissent de façon robotique et qui répondent à des chiffres plutôt qu’à des prénoms. L’accompagnateur revient enfin :

« Nous voici arrivés, vous voyez ici l’exemple de la discipline des unités de production humaine. Nous sommes ici au secteur 1 de Mesolvarde, près du cœur de la ville. Encore quelques minutes et nous serons arrivés. »

L’équipe sort de la gare et observe la ville. C’est l’horreur. La dystopie comme on peut l’imaginer dans les pires cauchemars. La ville est recouverte d’une brume orange qui brûle la peau et émet un cri absolu. Un épais manteau de poussière recouvre le sol, mêlé à des liquides impossibles à identifier. Quelques poteaux donnent de la lumière à la scène. Les rares passants, habillés de blanc, évitent du regard les Estaliens. Un représentant de la police politique les arrête et invite les Estaliens à patienter :

« Vos excellences,

Nous sommes heureux de vous avoir à Mesolvarde, la ville la plus humaine. Ici, l’égalité fait loi et l’idéal se matérialise. Je vous invite à profiter de notre hospitalité sans modération, mais surtout à ne jamais parler à une unité de production humaine sans l’accord d’un représentant. C’est important pour nous et culturellement insultant d’aller à l’encontre de cela. Je vous prie de bien vouloir attendre le prochain trolleybus ici. »

Après avoir dû attendre, les Estaliens aperçoivent un feu au loin dans l’obscurité de la journée se rapprocher. Une voix robotique annonce la destination, sans conducteur visible. Le trolleybus repart et prend la direction du Tribunal central. Aucune couleur, presque personne, pas de vie. Pas même une voiture. Le trajet est d’une grande vacuité. La musique étant interdite, un policier présente aux Estaliens la photo de ses enfants. Il semble fier mais triste, et ne dira rien sur le sujet. Brutalement, le trolleybus s’arrête et une voix robotique annonce :

« Puissance secteur 1 à 235 en service minimal pour répondre à la demande de la CMD. Merci de votre coopération. »

La ville s’éteint autour d’eux, et l’obscurité tombe. Un des policiers, avec un accent ridicule (un Varnacien), insère une carte dans le plafonnier, et le transport reprend. La voix robotique annonce « Accès prioritaire, exception d’état ». Quelques minutes plus tard, ils arrivent aux dômes, une sorte de mur pas très haut qui sépare les bâtiments de l’État du reste de la ville. Les Mesolvardiens leur donnent quelques papiers, et la barrière se lève. C’est la première fois qu’on voit de la végétation depuis le début du voyage, mais il est dommage que ce ne soient que des arbres morts autour d’un palais assez sinistre. De grandes colonnes, très abîmées, se dressent.

Il est temps de sortir du bus. Il faut passer par un SAS où l’on peut enfin retirer son masque. Les habits, autrefois colorés et charmants, ont pris 50 ans en l’espace de quelques heures. La poussière s’y est imprégnée et la fumée a dilué les couleurs. L’entrée au Tribunal central est une surprise. Un dédale monstrueux de salles de jugement, avec des centaines de personnes courant de salle en salle, portant des piles de papiers dans les bras et parlant un langage ridiculement complexe. Tous habillés de façon noble, avec des couronnes comme si cela était courant. On peut voir des inscriptions en or au-dessus des portes : « Tribunal de planification électrique » ou encore « Approvisionnement financier ». On comprend alors que ce tribunal sert surtout de gouvernement. Tout le monde est invité à rejoindre la cour de cassation, dont la porte est en or massif. Et là, enfin, on découvre des couleurs. Dommage, c’est un bleu électrique, celui du drapeau, de quoi dire « beurk » de façon justifiée.

Musique jouée

Les portes s’ouvrent et les Estaliens sont invités à se diriger vers le trône. Une musique au violon est jouée, et plus les représentants avancent, plus les nobles disposés en assemblée tout autour d’eux s’inclinent en signe de déférence. Au trône, ou plutôt juste à côté, se trouve le dauphin Serge de Drovolski qui annonce, avec un sourire, le premier depuis le début du voyage :

Le dauphin Serge de Drovolski

« Mes excellences, merci d’avoir fait tout ce voyage pour rencontrer le Drovolski et Mesolvarde. Mon père, l’Empereur, est actuellement absent, mais ne vous en faites pas, je suis tout à fait compétent pour traiter avec vous. »

Il tape des mains et une armée de ministres à têtes de crapauds et coups de poissons sort de derrière les rideaux. Les nobles quittent la salle, et quelques commis apportent une table de marbre.

« Tout d’abord, j’aimerais simplement vous demander si vous avez passé un bon voyage et vous demander de vous présenter. »

Il écouta attentivement, puis reprit la parole :

« Merci à vous. À notre tour, si vous me permettez l’expression populaire, je suis le Dauphin Serge de Drovolski, héritier présomptif au trône. Vous avez à ma droite le représentant du LHV, monsieur Mirski, et à ma gauche quelques conseillers, et surtout le ministre des affaires publiques, Sergiusz Janicki. Mais je vous invite à poser toutes les questions qui vous sembleraient utiles. Nous avons avec nous une troupe de ministres. »

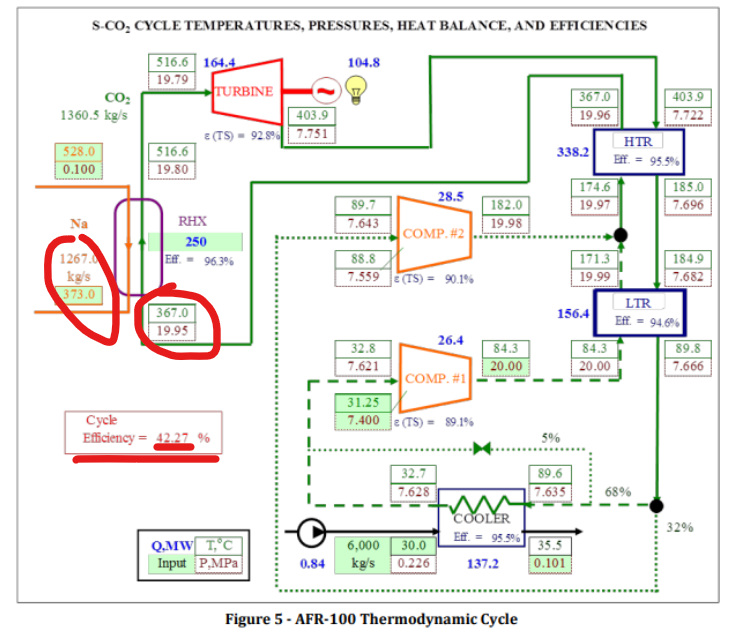

« Nous sommes ici pour discuter d’une coopération industrielle et commerciale. Je pense qu’il serait judicieux de commencer par la question nucléaire et civile. Nous avons en effet pour projet de construire 50 nouveaux secteurs d’ici 1 an, et nous aimerions connaître vos dispositions à ce sujet en termes de coûts et de ressources. En échange, nous serions intéressés par la construction chez vous de 3 paires de Sage-1900, dont monsieur Mirski pourra vous faire une présentation sur demande. »

Edvard Mirski acquiesce, mais ne dit rien.