Avant l’indépendance, la presse altakustienne était intimement liée à l’histoire coloniale de la Confédération zélandaise. On ne retrouvais que très peu de forme d'information pouvant être désigné comme de la presse écrite et publié par des locaux. Il faut attendre 1860 pour que les premiers titres de presse apparaissent en Altakust. Ces derniers étaient directement importés d'autre terres Zélandais. Ils s’adressaient avant tout aux colons, aux fonctionnaires et aux marchands zélandais. Parmi eux ont retrouvais « De Confederatie Koerier » (Le Courrier Confédéré), fondé en 1861, il fut le tout premier journal imprimé localement, essentiellement un relais d’informations administratives, commerciales et religieuses. Ainsi que le « Het Zendingsblad » (Le Journal Missionnaire), apparu en 1874, qui servait les missions chrétiennes en publiant des récits sur l’évangélisation et la « civilisation » des populations locales ainsi que de relais de presse pour les nombreux religieux venu s'installer en Altakutz après la décision du gouvernement central d'interdire tous les cultes. Cette décision n'étant pas appliqué en Altakutz de par son statut particulier ainsi que pour éviter des révolte autochtone très attaché à leur culte, ce qui de fait permettait à la religion chrétienne de s'implanter sur le territoire.

Ces publications véhiculaient une vision paternaliste du pouvoir, vantant les mérites du progrès colonial et minimisant les tensions sociales et raciales.

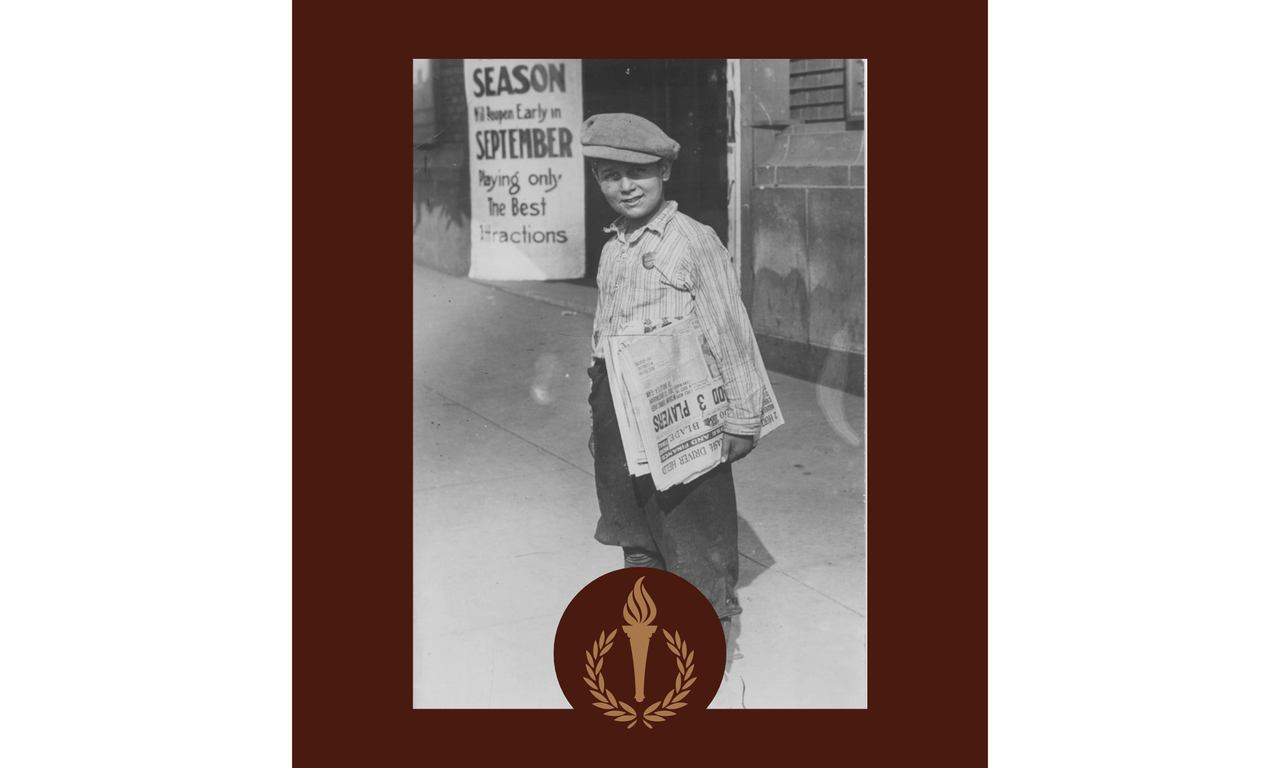

Avec l’urbanisation croissante, l’essor du commerce local, et l’émergence d’une élite autochtone instruite, des journaux locaux commencèrent à apparaître, souvent bilingues (zélandais/altakustien, parfois avec des suppléments en portugais ou en langues asiatiques selon les régions ). Parmi les pionniers on retrouve « De Stem van de Kust » (La Voix de la Côte) fondé en 1903, un hebdomadaire qui abordait des questions commerciales, agricoles, mais qui s’aventurait parfois à critiquer la lenteur des réformes et de l'implication du pouvoir Zélandais en Altakust. On retrouve également dans las archives l'apparition « El Candévo », un journal en portugais et en altakustien diffusé dès 1911 dans la province de Candeva. Ce journal, même si il n'avait qu'une importance régionale et n'était à l'échelle du pays pas très lu, nous permet de comprendre que dès son ère coloniale l'Altakutz est un pays multi-ethnique déjà avec ses trois composantes prédominantes ( Zélandais, métisse et Altakustien ) mais également avec les nombreuse diaspora venu s'installer dans le pays en quête d'opportunité notament grâce à libre entreprise garentie par la confédération Zélandaise, l'Altakust était un terre riche et innexploité ce qui a poussé de nombreux étrangers à s'y installer ( Arabophone, lusophone, Nazuméenne, etc... ).

Cependant, c'est durant cette période qu'on vit apparaître un début de censure coloniale : les autorités surveillaient étroitement les publications, imposaient des dépôts légaux et n’hésitaient pas à suspendre des titres jugés révolutionnaire même si ce therme était un peu anachronique pour l'époque puisque personne n'envisageais vraiment de se séparer de la confédération.

Les décennies qui précédèrent la guerre d’indépendance furent marquées par la montée des tensions sociales et politiques. De nouveaux journaux apparurent, portés par des intellectuels, des syndicalistes, des nationalistes autochtones ou des enseignants. Beaucoup d’entre eux dénonçaient l’exploitation économique, l’injustice sociale, et l’absence de représentation politique. Les deux grands courants qui allaient plus tard former les piliers de l’Assemblée de Klarenheem avaient déjà leurs organes de presse : Les proto-Vasques éditaient « De Nationaal », un mensuel nationaliste qui appelait à une « autonomie forte » au sein de la Confédération zélandaise. Tandis que le Le futur courant hoogenbergien s’appuyait sur « Het Rood Blad » (La Feuille Rouge), publication ouvrière, qui exigeait réformes sociales et redistribution.

Face à ces voix de plus en plus audacieuses, les autorités coloniales durcirent la répression : confiscations, emprisonnements de rédacteurs, fermetures temporaires de journaux. Mais loin d’éteindre le mouvement, ces mesures radicalisèrent les rédactions, qui devinrent des foyers essentiels de l’agitation révolutionnaire.

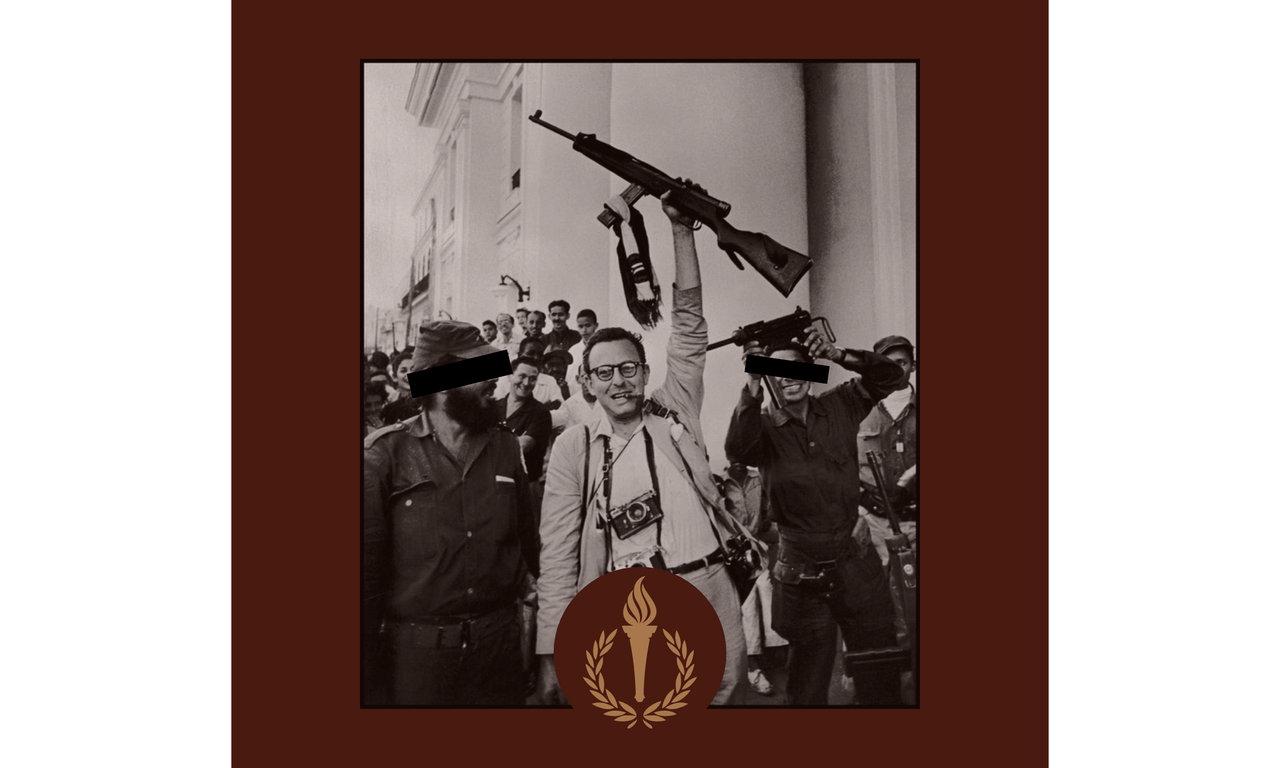

Quand éclata la guerre d’indépendance en 1952, le paysage médiatique colonial était déjà hautement polarisé : D’un côté, la presse loyaliste, fidèle à la Zélande, tentait de minimiser les événements et de défendre l’ordre établi. De l’autre, les journaux insurgés, clandestins ou semi-clandestins, galvanisaient les masses avec des appels à la résistance, des portraits de martyrs, et des dénonciations sans relâche de la répression. L’imprimerie mobile, les tracts artisanaux, les radios pirates vinrent compléter ce paysage

civile sur le parvis du Conseil fédéral avec des soldats.

La première chose qui change réellement à la suite de la guerre qui verra naître l'Altakust libre, c'est l'écriture et l'institutionalisation de la charte de Klarenheem. Pour rappel, ce dernier est le texte fondateur de la Ligue et y sont inscrit de nombreux principe, tous encore en vigueur aujourd'hui. La Liberté d'expression et de la presse est un des Verset les plus important de la Charte et le voici :

📜 Verset IX — De la Liberté d’Expression et de Presse

« Que nul pouvoir, nul magistrat, nul corps d’autorité, fut-il issu du Peuple ou des Assemblées, ne saurait restreindre le Verbe libre, l’Impression légitime ni l’Écrit sincère.

Il est solennellement proclamé que toute personne, tout citoyen et toute communauté, a droit de dire, de publier, d’écrire, de représenter et de transmettre ses pensées, ses opinions, ses convictions, sans censure préalable, ni intimidation, ni menace d’aucune nature.

La presse, sous toutes ses formes présentes et futures, est déclarée libre, indépendante et garante de la pluralité des voix, pourvu qu’elle ne porte atteinte à la sûreté générale, à l’intégrité des personnes, ni à la paix publique.

Les actes de censure arbitraire, les destructions d’écrits, les entraves à la diffusion des idées et les persécutions contre les écrivains, journalistes, imprimeurs ou orateurs sont réputés crimes contre la Liberté, et punis selon les Lois.

Ainsi est affirmé, pour les générations à venir, que la liberté de pensée, la liberté de dire, et la liberté d’écrire sont les pierres d’assise d’une Nation véritablement libre. »

Depuis ce moment, la presse altakustienne a connu une trajectoire à la fois explosive et tumultueuse. Libérée des contraintes coloniales, elle est devenue l’un des piliers de la jeune nation, reflétant la diversité politique issue de l’Assemblée de Klarenheem.

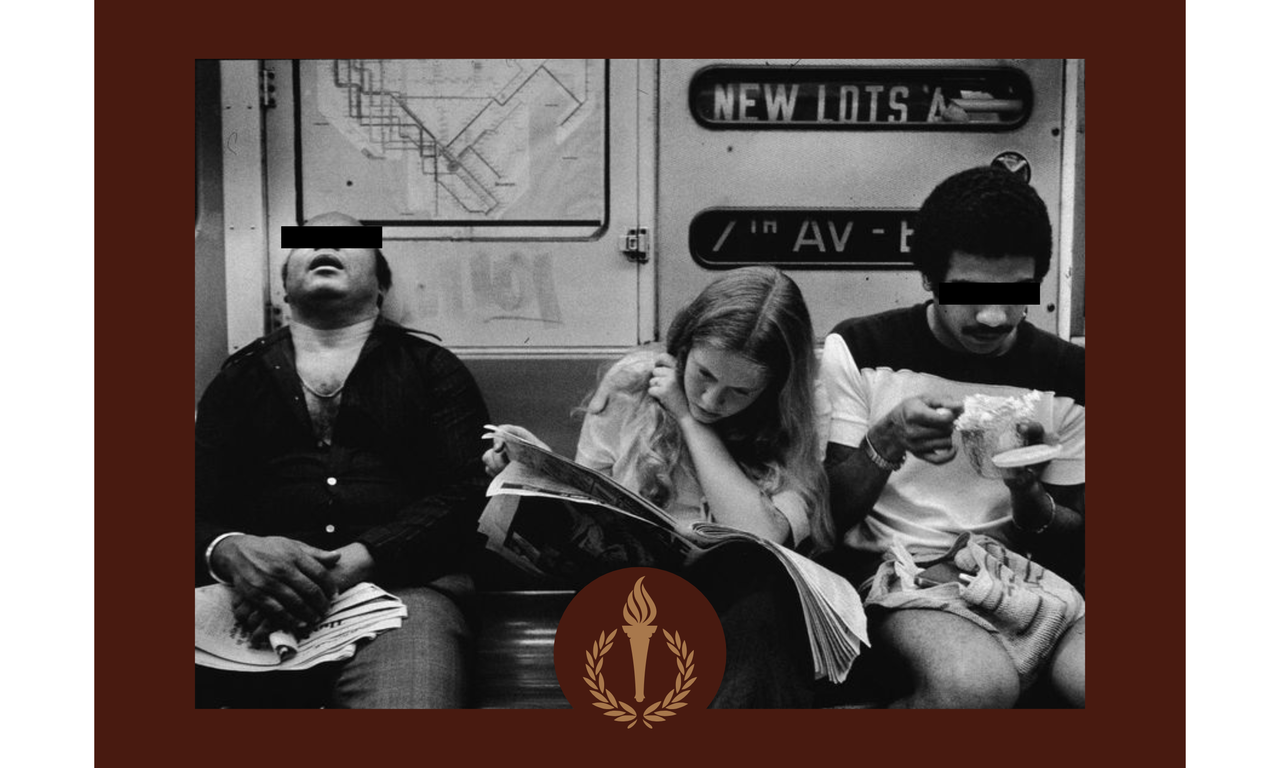

Dans les années 1960 et 1970, deux grands courants dominaient : la presse des Vasques ardentes, souvent nationaliste, conservatrice et militariste, et celle de la Section Hoogenberg, socialiste, syndicaliste et progressiste. Cette rivalité a animé les débats publics, donnant naissance à une culture de presse passionnée, souvent polarisée, mais incroyablement vivante.

Les décennies suivantes ont vu l’émergence de nouveaux acteurs : médias indépendants, presses régionales, radios communautaires, puis chaînes de télévision et, à partir des années 1990, des portails numériques. Si la Charte garantit toujours la liberté d’expression, des tensions récurrentes ont marqué cette histoire : accusations de propagande partisane, tentatives de contrôle des médias publics, violences contre les journalistes dans les périodes de troubles. En 2016, l’Altakust se distingue par une presse foisonnante mais fragmentée : quotidiens partisans, magazines d’opinion, chaînes d’information continue, plateformes numériques, sans compter l’essor des blogs et réseaux sociaux. Le pluralisme est réel, mais il s’accompagne de vives inquiétudes sur la désinformation, les bulles idéologiques et les manipulations politiques. Pourtant, aux yeux des Altakutziens, la liberté de la presse reste l’un des acquis les plus sacrés de la Charte, défendu avec vigueur.

On peut noter deux principaux problèmes de la presse Altakustienne hors du fait que cette dernière est très partisanes ce qui suivant le point de vue peut-être positif ou négatif. Dans un premier temps, les subventions publiques sont octroyées selon des critères assez opaques, ce qui est souvent favorables aux deux blocs dominants délaissants alors les autres médias nationaux tel que l'« Altakust Vrij ». On remarque également une autocensure fréquente : les titres savent jusqu’où ne pas aller pour éviter des représailles informelles (boycott, perte d’accès, campagnes publiques hostiles), ce qui peut limiter souvent les point de vu sur des sujets jugé sensible. On a notament eut cette situation en 2007 quand le journal « De Stem van de Kust », pourtant historique, a été définitivement démantlé à la suite d'un boycott à l'échelle casis nationale pour des propos pro raprochement avec la confédération Zélandaise. Il faut savoir qu'en 2016 ce genre d'opinion est plus accepté mais en 2007 nous sortions de plusieurs évènement très houleux diplomatiquement avec la Confédération ce qui a fait que le journal c'est retrouvé dans un tempête médiatique inarrêtable.

Aujourd'hui, Le paysage médiatique est très divers :

- que ce soit la presse Vasquienne militante, nationaliste, populiste, elle défend l’honneur national, l’héritage révolutionnaire, et une vision corporatiste de l’État. Elle est souvent marquée par un ton virulent et une mise en scène héroïque des figures vasques. Parmis ses Titres les plus connu on retrouve le « Het Vaderlicht » (La Lumière du Père) → quotidien majeur, très lu dans les zones rurales et parmi les vétérans. Ainsi que le « De Vlam » (La Flamme) → hebdomadaire illustré, connu pour ses couvertures frappantes et ses éditoriaux enflammés.

- ou encore la presse Hoogenbergienne de gauche, socialiste, maximaliste, marxiste, mais résolument nationale, cette presse soutient les réformes sociales, les droits ouvriers, et une vision anti-élitiste, tout en refusant l’internationalisme des autres gauches. Avec des Titres comme le « De Morgenster » (L’Étoile du Matin) → journal du parti, influent dans les milieux ouvriers. Et le « De Hamer » (Le Marteau) → publication hebdomadaire, spécialisée dans les analyses économiques et les luttes sociales.

- On retrouve également de plus en plus une presse libérale et indépendante. Moins puissante mais respectée, cette presse tente de maintenir une troisième voix, en s’adressant à une classe moyenne instruite, urbaine, et désireuse de pluralisme. Les journaux de ces mouvements sont bien moins politique et plus factuel même si loin d'être neutre avec l'« Altakust Vrij » (Altakust Libre) → quotidien urbain majeur, souvent vu comme le « centre » médiatique. et le « De Zeewind » (Le Vent Marin) → magazine culturel, apprécié pour ses reportages littéraires et artistiques.

- Puis enfin on retrouve une presse plus régionale dans les chaques provinces autonome sde la Ligue, notamment dans la province de Candeva, où la presse est marquée par les influences culturelles locales (Nazuméenne, portugaises) et aborde des thèmes plus multiculturels. Dans cette région on retrouve deux journaux majeurs, le « O Pássaro Azul » (L’Oiseau Bleu) → journal bilingue portugais-altakustien. Ansi que le « Candeva Vandaag » (Candeva Aujourd’hui) → quotidien local axé sur les enjeux sociaux et économiques spécifiques.