Hrp : Bonjour, avant toute chose je tiens à préciser que ceci n’est pas une demande de NJ2 à proprement parler mais une demande de création d’Atlas. La modération m’a demandé de poster cette fiche pour respecter les règles et la voici. Bien, bonne lecture.

Principauté de Biarres

informations générales :

Nom officiel : Principauté seigneuriale de Briarres

Nom courant : Briarres, la seigneurie

Gentilé : Briarrois(e)s

Inspirations culturelles : République d’Irlande et Irlande du nord, République des Pays-Bas, royaume uni et état médiévaux (dont le royaume de France, Jérusalem Angleterre), monarchie de juillet…

Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : Français, anglais, savairoi, Gallo et Velsnien

Autre(s) langue(s) reconnue(s) : divers langues locaux, ressemblent plus à des dialectes locaux des langues officielles.

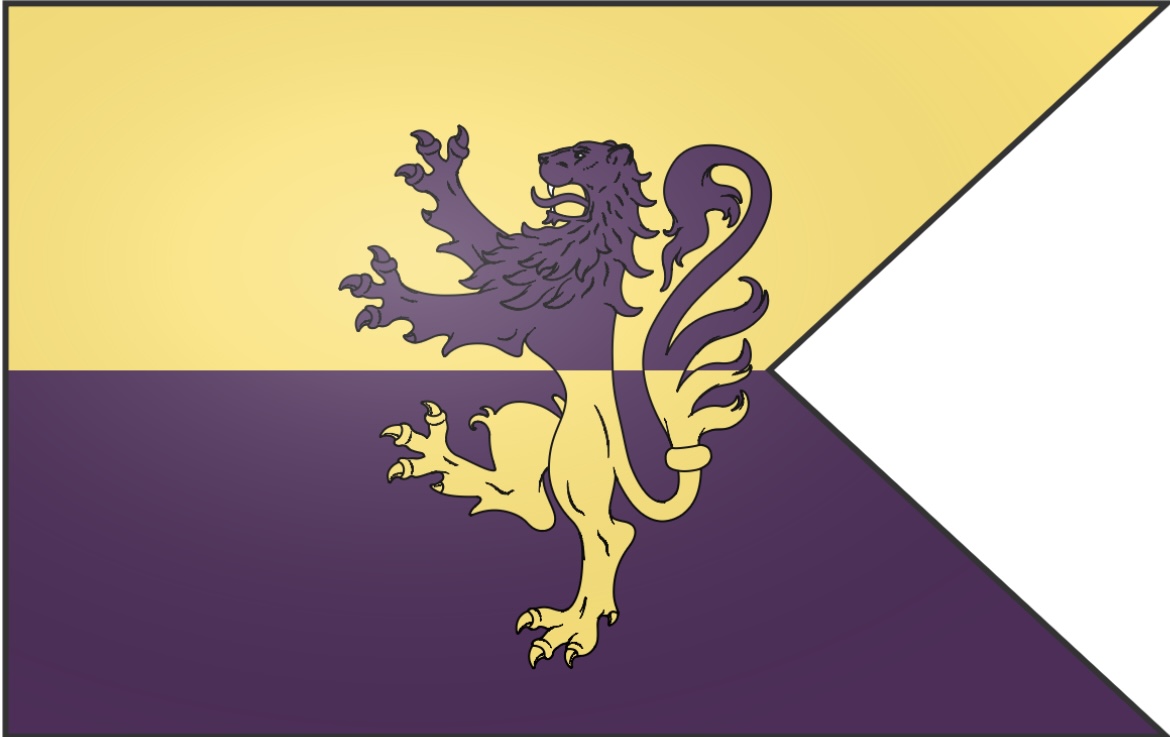

Drapeau :

Emblème :

Devise officielle : Deus Vult, Populus Servit ( latin) soit : Dieu le veut, le peuple sert

Hymne officiel : Que Dieu protège la patrie.

Capitale : Aute-Comblain : 480.000 habitants la plus grande ville et cœur économique et politique de la seigneurie. Elle se situe dans la province d’Aberleigh

Population : 3 524 620 habitants.

Aperçu du pays :

Présentation du pays :

La Seigneurie de Briarres, ou officiellement la Principauté catholique de Briarres, est une étrange entité politique d’Euraysie du nord-ouest possédant une façade sur l’océan d’Espérance depuis le golfe Francien. C’est un État souverain au sein d’un autre État, en libre coopération et association avec la principauté catholique de Saint-Alban. C’est en fait en quelque sorte une union personnelle autour de la personne du prince-évêque de Saint-Alban, qui est également actuellement le prince souverain de la Seigneurie de Briarres, représentée par le seigneur Armel Chagnon, dernier de sa lignée directe des Chagnon. C’est un territoire de 17 810 km² pour 3 524 620 habitants, répartis de manière presque homogène sur l’ensemble du territoire. C’est une nation encore très médiévale, peu industrialisée et à l’écart de la modernité, où la population vit dans une société agricole et dans une structure socio-politique quasiment féodale, où le poids des coutumes et des traditions reste encore très fort et rythme et organise encore la société briarroise.

Officiellement, la Seigneurie de Briarres est un pays en libre association avec la Principauté de Saint-Alban, faisant partie de la principauté tout en étant complètement indépendante de celle-ci. Le gouvernement et l’État de Saint-Alban ne peuvent agir sur celui de Briarres, et inversement. Ils sont d’ailleurs qualifiés d’union personnelle par l’intermédiaire du co-prince évêque Armel Chagnon, qui cumule les fonctions de chef d’État des deux nations. Si la Seigneurie semble être une nation plutôt homogène culturellement, ethniquement et religieusement, elle est toutefois le résultat de millénaires d’histoire, de fusion de territoires et de pertes au gré des guerres, des alliances et des conflits. La Seigneurie est actuellement composée de 4 provinces qui correspondent à d’anciens royaumes ayant fini, au cours de l’histoire de la principauté, par s’unifier au sein d’une même couronne en 1786 sous celle des Chagnon, après la terrible révolution qui a ravagé les 4 précédents royaumes. Ces provinces détiennent une pleine et entière autonomie dans leurs affaires intérieures et extérieures, chose qui s’illustre particulièrement par le cas de Cebu, province d’outre-mer de la Seigneurie, qui constitue un cas à part bien particulier.

Malgré leur relative unité, la société et la culture de ces 4 provinces n’ont jamais été particulièrement similaires en raison de divers facteurs, notamment historiques et culturels, qui ont permis à chaque province de conserver ses particularités locales, formant des identités culturelles locales très importantes au sein d’une identité nationale très forte. Ces particularités empêchent encore de parler d’un véritable peuple unique dans un État. Briarres n’est donc pas un État-nation au sens propre du terme, du moins dans son sens contemporain, mais un regroupement de plusieurs identités nationales dans une entité étatique plutôt fédérée, sans pour autant l’être complètement. On retrouve plusieurs peuples aux langues différentes et aux cultures tout aussi différentes dans chaque province, héritage de l’histoire de ces provinces, toutes des anciens royaumes. Ainsi, la province d’Aberleigh est majoritairement catholique de confession et de langue française. Ensuite, Inmouth est de langue velsnienne (héritage de la petite République d’Ardon), est principalement catholique mais compte une importante minorité protestante, et surtout une grosse minorité juive qui a su prospérer au sein de la nation grâce à la prospérité économique de la ligue d’Inmouth, qui a attiré commerce et échanges. Aberg, la plus conservatrice, est farouchement catholique et de langue franco-gallo. Elle forme le véritable Briarres où l’identité nationale briarroise reste la plus forte et la plus affirmée. Enfin, Cebu, la plus unique, parle le savairoi et est majoritairement protestante, tout en possédant une grosse minorité catholique en progression, qui, au fil du temps, risque de bientôt dépasser la majorité protestante.

En plus de cela, chaque province dispose de sa capitale et de son parlement, capables de légiférer sur leur propre politique intérieure. L’État fédéral se cantonne à un rôle de fédérateur et d’unificateur, agissant également plutôt comme un arbitre institutionnel. Ainsi, l’unité briarroise est davantage considérée comme une unité de volonté et de raison, plutôt qu’une unité classique de la forme d’État-nation. L’organisation politique et administrative du territoire est héritée de son histoire médiévale et encore en vigueur aujourd’hui. Ainsi, le sommet le plus élevé de la hiérarchie féodale de la Seigneurie est le prince souverain, suzerain ultime de tout le territoire, et l’ensemble des propriétaires terriens forment ses vassaux, qui lui doivent allégeance et respect. Il est représenté par un seigneur, véritable chef de l’État de Briarres, qui possède des pouvoirs extrêmement larges et étendus. Ensuite, on trouve les comtes, relativement autonomes au sein de chaque province, puis les baronnies, et pour finir, les municipalités.

Géographiquement, le territoire se distingue en deux grandes parties : la Briarres métropolitaine avec ses trois provinces, qui constituent la partie la plus développée et la plus peuplée du territoire. Elle se nomme la métropole, cœur économique, politique et démographique de la Seigneurie. L’autre partie est éloignée : il s’agit de la province de Cebu, située de l’autre côté de la frontière avec le royaume de Fransavoie. C’est la partie la moins peuplée et la plus excentrique. Niveau topographie, le pays est plutôt plat et vallonné, avec quelque peu de relief digne de ce nom, à l’exception de la chaîne des Soustets. Les plaines du Ligor, qui s’étendent depuis la Gallouèse, constituent le cœur agricole du pays où vit la majorité de la population, dont il est d’ailleurs séparé par le fleuve Teuse au sud, juste au sud de la Seigneurie. Les montagnes du sud-est, les Soustets, marquent également une autre partie de la frontière avec le duché et s’étendent jusqu’au sud de la Seigneurie, principalement dans la province d’Aberg. Une particularité notable est la province de Cebu, majoritairement plate, avec d’immenses plaines partiellement recouvertes de marécages dangereux, ce qui en fait la province la moins peuplée de la Seigneurie.

Mentalité de la population :

La société de la seigneurie de Briarres est particulièrement conservatrice et catholique, même s’il existe une importante minorité protestante et juive. C’est un territoire vieillissant où la modernité n’a pas fait son entrée et a du mal à le faire, ce qui est dû et s’explique en grande partie grâce à son particularisme historique : la noblesse féodale a réussi à se maintenir en accordant d’importantes réformes d’ordre social mais également politique, perdant ainsi certains de ses privilèges, notamment d’ordre juridique et économique, afin de rester au pouvoir. Cela a permis d’évincer la classe bourgeoise, qui avait commencé à émerger et à s’implanter. En conséquence, la bourgeoisie n’a jamais vraiment pu acquérir une place importante dans la société briarroise, sauf dans les villes, qui possèdent une population alors relativement inférieure à celle des campagnes, où se concentre la majorité de la population au sein de villages, hameaux et autres exploitations paysannes. Ce déséquilibre a endigué la naissance d’idées réformatrices et modernisatrices qui ont eu lieu ailleurs en Eurysie.

Après son indépendance du duché de Petrovie pour les trois provinces métropolitaines et de la marche de Cellestie pour Cebu, un isolement progressif s’est mis en place. Cet isolationnisme visait à éviter d’attirer l’attention des puissances voisines, jugées beaucoup trop grandes pour la seigneurie et qui pourraient à tout moment lui retirer sa souveraineté. Ce processus a mené à l’union avec la principauté de Saint-Alban en 1890, dans le but de préserver l’indépendance briarroise. Cette union était déjà amorcée bien avant, avec l’arrivée des co-princes évêques de Saint-Alban en tant que princes souverains de la province d’Aberleigh en 1518.

L’Église catholique catholane occupe une place centrale au sein de la société de la seigneurie. Tout d’abord, les hommes d’Église jouent des rôles importants au sein de la classe politique, mais également parce que la population, particulièrement croyante, a longtemps continué de se réunir à l’église du village pour tout : des prières aux décisions locales. Ce rôle de l’Église a marqué la seigneurie, d’autant plus que le pouvoir central a longtemps été particulièrement faible, marqué par un système féodal avec une forte décentralisation. Le pouvoir s’est principalement concentré au sein des municipalités, apparues en 1906, dirigées par des maires et des conseils municipaux, mais surtout au sein des baronnies, qui organisaient elles-mêmes les activités économiques et judiciaires locales.

Les baronnies étaient regroupées au sein des comtés, dirigés par des shérifs, représentants de l’État central, mais sous l’autorité des comtes héréditaires. Ces comtes dirigeaient des assemblées locales réunissant les représentants de la noblesse (barons), de l’Église et des paysans lors de réunions mensuelles, appelées « parlements ». Ces assemblées régulaient la vie politique, économique et sociale du comté. Cette forte décentralisation a permis des avancées comme le droit de vote des femmes dès le début du XXe siècle dans le comté de Marascal (province de Cebu), moins conservateur. Cebu fut également pionnière dans la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique quelques années plus tard. Ces mouvements ont progressivement influencé les comtés voisins avant de s’étendre à l’ensemble de la seigneurie.

Le système politique de la seigneurie de Briarres reste particulièrement conservateur, se basant encore sur les traditions orales et coutumières médiévales dans le cadre de son fonctionnement politique. La population accorde une grande place aux traditions qui sont encore aujourd’hui perpétuées. Le prince souverain, en tant que suzerain, conserve d’importants pouvoirs et prérogatives, bien que ceux-ci soient principalement d’ordre cérémoniel ou activés en cas de crise. C’est le seigneur qui exerce l’essentiel des fonctions politiques, équivalant au pouvoir exécutif dans un régime contemporain. Le pouvoir exécutif et législatif est partagé, à la fois au niveau central et entre les entités inférieures.

Au niveau national, la chambre basse, appelée Chambre des Communes, partage le pouvoir exécutif avec le seigneur. Ce dernier forme un gouvernement en fonction de la composition de la chambre, qui peut renvoyer le gouvernement à une majorité des deux tiers des voix, en adressant une demande au prince souverain. La chambre haute, appelée chambres des pairs, est la plus prestigieuse et regroupe les comtes, évêques, abbés et doyens des universités. Elle dispose du droit de bloquer les lois votées par la chambre basse et agit comme une chambre de justice, formant la Cour d’État du territoire. Le reste du pouvoir est exercé par les parlements des comtés, qui légifèrent sur les affaires locales.

La population est majoritairement homogène, Briarres étant principalement une terre d’émigration vers les pays voisins ou directement vers la principauté de Saint-Alban. On trouve néanmoins quelques groupes minoritaires, notamment des populations gallèsantes au sud, près de la frontière, où les mariages mixtes sont relativement tolérés et pratiqués. Les Briarrois sont minoritaires uniquement dans la province de Cebu, où ils ne représentent que 30 à 40 % de la population. La majorité y est composée de populations d’origine étrangère, issues d’États voisins ou plus lointains.

Place de la religion dans l'État et la société :

L’Église catholique joue un rôle central dans la société et l’organisation politique de la seigneurie. Cette influence découle non seulement de la place prépondérante qu’occupent ses hauts représentants, notamment archevêque et évêques, dans les institutions publiques, mais également du fait que le prince souverain lui-même est un religieux doté de pouvoirs politiques significativement importants. Dans ce contexte, la séparation entre l’Église et l’État n’a jamais été envisagée ni intégrée dans le fonctionnement des institutions politiques de la seigneurie. Il en résulte que le pouvoir séculier et le pouvoir religieux sont intrinsèquement liés et s’influencent mutuellement.

Une écrasante majorité de la population se déclare de confession catholique et participe activement à tous les événements religieux de la communauté, le contraire étant particulièrement mal vu.

Cependant, dans la province de Cebu, la situation est plus contrastée. Les protestants y sont majoritaires, ce qui crée une certaine opposition entre les habitants de confession catholique et ceux protestants. Bien que ces tensions soient principalement d’ordre idéologique et se manifestent par des conflits d’influence dans les sphères religieuse et politique, elles n’ont jamais dégénéré en violences significatives.

Politique et institutions :

Institutions politiques :

La seigneurie de Briarres est officiellement, selon sa constitution, ses lois fondamentales et la jurisprudence du conseil Princier (cour suprême de Briarres), est une monarchie absolue de droit divin où le prince souverain est la plus haute autorité qui incarne et exerce un pouvoir absolu ainsi que de religion catholique comme culte officielle de l’État. Elle s’inscrit dans le cadre d’une principauté mêlant féodalité (suzerainetés et vassalités), semi-dictature militaire et parlementarisme ainsi que principes de séparation des pouvoirs modérés.

L’originalité du système politique de la seigneurie de Briarres vient de la volonté de préserver le particularisme unique de la seigneurie, le retour de la monarchie après la révolution de 1793 avec le roi qui doit mêler les intérêts divergents de la noblesse, du peuple ainsi que de la bourgeoisie, tout en conciliant héritage du passé avec le rôle important du roi et de la noblesse et celui des acquis républicains avec le parlementarisme et le pluralisme politique représenté par l’existence de différents clubs politiques. Cette volonté de concilier des intérêts divers aboutit à la naissance d’un régime politique unique, ni républicain ni complètement monarchique, parlementaire mais également dictatorial, avec un seigneur qui exerce un important pouvoir au sein de la vie politique et civile de la principauté devenue par la même occasion une seigneurie.

Prince-souverain :

Le prince souverain, à l’origine roi avant que le royaume de Briarres ne devienne une seigneurie, est officiellement, selon la jurisprudence de la Cour suprême de Briarres et les lois fondamentales, la plus haute personnalité de l’État de Briarres, même s’il ne figure pas au sein de la constitution qui structure et encadre le pouvoir. Il est reconnu comme source légitime des trois pouvoirs : l’exécutif, le législatif et le judiciaire, dont il est le détenteur originel avant de les diluer à travers des organismes étatiques inférieurs chargés d’assurer le bon fonctionnement de l’État en son nom. Il est donc placé comme un monarque absolu où le prince détient en principe tous les pouvoirs et règne sans partage, même si dans la réalité c’est tout autre, car n’occupant qu’une fonction cérémonielle et religieuse. Cependant, le rôle du roi ou prince est devenu au fur et à mesure plus cérémoniel et dépouillé de tout pouvoir, tout en maintenant cette apparence d’autorité ultime et absolue : l’exécutif fut confisqué par le seigneur qui s’est vu attribuer par la même occasion la fonction de chef d’État à la place du prince avec la constitution de 1893, qui marque la naissance du véritable parlementarisme au sein du royaume, avec une chambre basse renforcée face à une chambre haute trop conservatrice et un roi qui n’est plus que symbole et joue un rôle de fédérateur. Le pouvoir législatif fut alors transféré aux États généraux et le pouvoir judiciaire au Conseil royal où le prince assure la présidence même si le vice-président est le véritable décisionnaire. Au fil du temps, le Conseil royal, devenu Conseil princier, s’est illustré comme étant le gardien du pouvoir princier et protecteur du prince. La fonction princière est alors celle d’un prince absolu qui ne règne pas, au-dessus de l’intérêt partisan et gardien de l’unité du royaume. Le prince est la plus haute autorité du royaume, mais il n’est plus le chef de l’État, fonction assumée par son lieutenant : les seigneurs d’Aballes.

Actuellement, le roi devenu prince souverain est Sa Majesté Royale Armel Chagnon. Il est actuellement le co-prince-évêque de Saint-Alban, partageant ce rôle avec la co-princesse séculière et reine de Teyla, Catherine Courtoivisier. Il est également grand-duc d’Ardon en raison de son statut de co-prince-évêque.

Bien que ses fonctions soient principalement symboliques, le prince souverain est considéré comme la source de toute autorité politique, de toutes les décisions et de toute légitimité politique. Toutefois, il ne peut intervenir dans les affaires publiques qu’en cas de crise grave menaçant l’intégrité de l’État, pour rétablir l’ordre, la sûreté et la sécurité de l’État, et seulement sur demande de ses fidèles conseillers. C’est en fait un roi qui ne règne pas. Cependant, son importance symbolique, accordée par son rôle de plus haute autorité religieuse du pays et son rôle symbolique et cérémoniel, fait qu’il reste très influent dans les affaires de l’État et jouit d’une aura sans commune mesure, faisant qu’il est toujours écouté et suivi par les hommes politiques briarrois.

Le Seigneur (ou Marquis) :

Les seigneurs de la famille d’Aballes, arrivés au pouvoir par d’habiles manœuvres politiques avec la réforme constitutionnelle de 1893, sont devenus au fil du temps les figures centrales de la politique de Briarres, éclipsant leurs liges, les princes souverains, et s’accaparant par la même occasion la fonction de chef de l’État de la seigneurie. Doté de vastes prérogatives constitutionnelles accordées par la constitution, il est la figure centrale de la vie politique : il est chef suprême des forces armées, gardien de la constitution, garant du bon fonctionnement de l’État et de l’intégrité du territoire national. Il est chargé d’assurer la sécurité de l’État, la représentation à l’étranger auprès des puissances étrangères, et il jouit du pouvoir diplomatique, celui de mener la politique extérieure de la seigneurie en coopération avec le gouvernement, de nommer les ambassadeurs et de recevoir les représentants étrangers en visite à Briarres. De plus, il conclut et signe les traités, alliances et accords internationaux. Il cumule à la fois le pouvoir législatif, en raison du fait qu’il dispose du droit de veto et qu’il accorde son assentiment à une loi pour qu’elle soit valide, et s’assure de son exécution. Lui seul peut déclencher une procédure de modification constitutionnelle. Mais il cumule aussi le pouvoir judiciaire : il nomme les juges du Conseil Princier et ceux des cours d’appel sur proposition du barreau de la magistrature. Il dispose par ailleurs du droit de grâce et de commutation de peines individuelles ou collectives. Il agit au sein des institutions politiques comme la véritable figure conservatrice chargée d’assurer la pérennité et la stabilité de la nation, en lieu et place de la chambre des pairs devenue partiellement incapable de remplir sa fonction initiale avec la montée en puissance de la chambre basse de la seigneurie : la Chambre des communes. De plus, il nomme le gouvernement et le premier ministre, qu’il peut renvoyer. Il peut dissoudre à sa guise la chambre basse : la Chambre des communes, et il nomme à sa guise les nobles de la chambre haute.

Les seigneurs de la famille Aballes, se succèdent de père en fils depuis maintenant trois générations, et ont su pérenniser la mainmise familiale sur la principauté en s’assurant d’importantes prérogatives. Le seigneur est choisi pour ses capacités non seulement à s’imposer mais également à comprendre et manier le pouvoir. Ils sont élus au sein du cercle familial à la mort du précédent, lors d’une élection privée au sein du château Vaux-d’Or, même si par tradition et par coutume c’est toujours l’aîné du précédent seigneur qui hérite du siège. Si l’importante concentration de pouvoirs détenue par le seigneur a fait l’objet de nombreuses contestations, leur mainmise sur les institutions politiques du pays, notamment la justice, les renseignements, la sécurité intérieure et la défense, assure encore la pérennité de leur position et de leur pouvoir au sein de la seigneurie.

Les États généraux :

Les États généraux trouvent leur origine dans une volonté historique de limiter les abus d’un souverain tout-puissant et de bâtir une société fondée sur le droit et la justice afin de protéger la population des abus royaux, alors courants, mais aussi de permettre, au sein de la ligue d’Inmouth, de contrôler directement ce que fait l’exécutif. Dès le Moyen Âge, les penseurs et hommes politiques briarrois ont institué cette assemblée bicamérale pour assurer un contre-pouvoir au prince tout en respectant les traditions conservatrices de la société. Au fil du temps, les pouvoirs des États généraux se sont renforcés au détriment de ceux des rois puis des prince souverain, jusqu’à le supplanter et devenir une institution indispensable aujourd’hui au bon fonctionnement de l’État de la seigneurie de Briarres.

Les États généraux sont dits pléniers lorsqu’ils sont constitués des membres des deux chambres réunis en une seule assemblée, sur convocation du seigneur par ordonnance. Ces sessions sont extraordinaires, dans la mesure où elles sont extrêmement rares, même s’ils se réunissent par tradition au moins deux fois par an au palais sous la présidence du prince souverain. Ils ont alors trois fonctions principales :

- celle de répondre à une menace grave contre l’État, comme une déclaration de guerre ou de paix, permettant de placer la nation en état d’urgence et de conférer les pleins pouvoirs au seigneur ;

- ou encore celle d’analyser l’état du royaume et de son fonctionnement, de présenter les doléances des sujets de Son Altesse le seigneur de Briarres, ou encore de fournir des recommandations aux gouvernements quant à leur politique.

Cependant, les États généraux sont rarement convoqués, en raison du fait que les événements nécessitant leur convocation sont rares. Aujourd’hui, le rôle des États généraux est en grande partie remplacé par des commissions parlementaires mixtes réunissant les membres des deux chambres, qui forment donc par extension les États généraux sans qu’il soit besoin de réunir les deux chambres dans leur entièreté pour chaque décision majeure.

Chambre des communes :

C’est la chambre basse des États généraux. Ses membres sont élus au suffrage universel, d’abord censitaire jusqu’en 1790, puis masculin jusqu’en 1900-1945 (selon les comtés et provinces, car le droit de vote des femmes n’a pas été accordé de manière uniforme, les comtés plus conservateurs l’ayant accordé plus tardivement). Il est universel depuis au moins 1900 avec la jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême qui accorde le droit de vote à tous les hommes et femmes briarrois âgés de plus de 21 ans. Ce sont 756 députés (249 pour Inmouth, 243 pour Aberleigh, 166 pour Aberg et 98 pour Cebu) qui sont élus par les citoyens au sein de circonscriptions locales pour un mandat de 5 ans. La chambre forme le gouvernement parmi ses membres par un premier ministre souvent issu du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire, choisi par le seigneur. Ce gouvernement est responsable devant cette chambre, qui peut le renvoyer à deux tiers des voix en le demandant gracieusement au seigneur (qui l’accepte généralement).

La constitution de 1893 accorde d’importantes prérogatives à la chambre en vertu des acquis révolutionnaires de 1786, qui ont introduit la notion de parlementarisme et de contre-pouvoirs de manière précoce au sein de la nation briarroise. En continuité de ces acquis, les rédacteurs de la constitution ont accordé d’importants pouvoirs à la chambre, tout en lui assurant des contre-pouvoirs de poids : elle possède l’initiative des lois aux côtés du gouvernement, a l’initiative sur les impôts, les taxes et le budget dont-elle a le dernier mot. Elle seule peut aux côtés du seigneur de Briarres accuser un haut fonctionnaire de trahison envers l’État et renverser le gouvernement à deux tiers des voix. Elle assure par ailleurs un rôle de contrôle du gouvernement qui doit lui rendre des comptes.

Chambre des pairs :

Chambre haute des États généraux composée de nobles, religieux et doyens universitaires nommés par le seigneur à vie (ou jusqu’à la fin du mandat ou perte du titre), sur recommandation du premier ministre et du gouvernement, même si la majorité de ses membres sont membres de droit, c’est-à-dire héréditaires, dont le siège est réservé à l’héritier direct sauf exception (trahison ou disparition). Ils sont au nombre de 500 lords, avec 325 comtes représentant la noblesse, 125 religieux représentant l’Église et 50 doyens universitaires représentant l’élite intellectuelle.

La chambre des pairs était à l’origine censée être l’institution conservatrice par excellence lors de la rédaction de la constitution, ses objectifs étant de servir de contrepoids à la chambre basse qui risquait de devenir un lieu d’intérêts particuliers. Les lords représentaient la noblesse et les élites qui modéraient la chambre basse. Cependant, elle perdit rapidement de son influence et fut reléguée à un rôle de second plan, le seigneur assumant pleinement une grande partie de ses fonctions.

Politique internationale :