Création de pays : RÉPUBLIQUE SOUVERAINE DE SEONGHWA

Généralités :

Nom officiel : République Souveraine de Seonghwa

Nom courant : Seonghwa

Gentilé : Seonghwaïen, Seonghwaïenne

Inspirations culturelles : Corée du Sud (époque Park Chung-hee), Japon post 1945, Taïwan (époque Chang Kai-shek)

Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : Coréen

Autre(s) langue(s) reconnue(s) : Hanja classique, une dizaine de dialectes régionaux

Drapeau :

Devise officielle : « Unis dans l’éclat, guidés par l’honneur » (빛으로 단결하고, 명예로 인도하다)

Hymne officiel :

Monnaie nationale : Geum (₠) [$1 = 125.8₠]

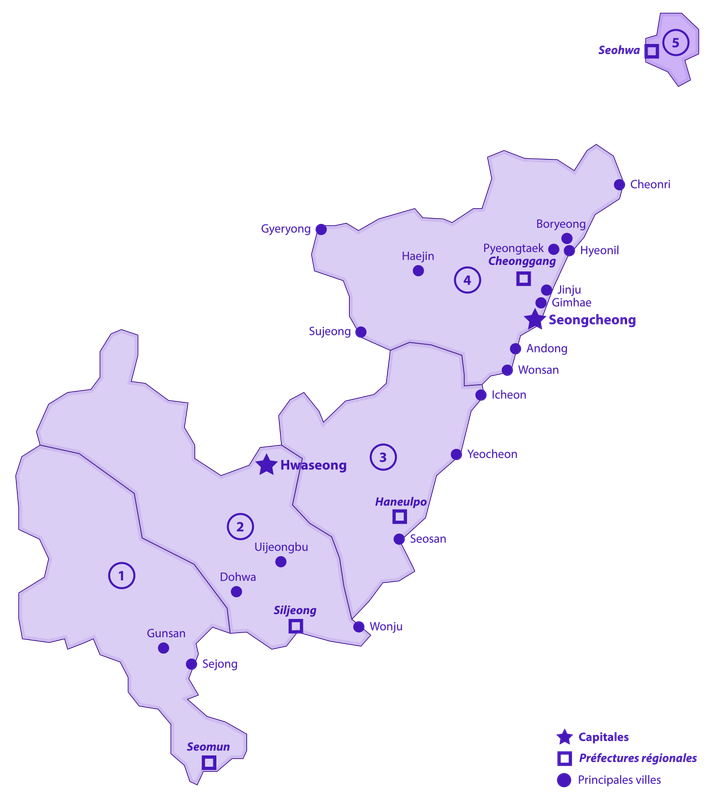

Capitale : Hwaseong (capitale administrative), Seongcheon (capitale économique et judiciaire)

Population : 79 251 540 habitants

Aperçu du pays :

Présentation du pays :

Seonghwa est un pays aux paysages et climats très variés. On trouve à l'Ouest du pays le Massif de Bitgangsan, une chaîne montagneuse sur laquelle le point culminant, le Mont Jinsan (5 840 mètres), veille et domine. Le centre du pays est principalement fait de plateaux et de vastes plaines très fertiles. L'Est, quant-à lui, est particulièrement peuplé et industrialisé, on y trouve des métropoles ultramodernes où le temps semble très en avance. Enfin, l'Île de Nando, située à 110 kilomètres au large de l'extrémité nord du Seonghwa continental, est une réserve naturelle dotée d'une grande richesse endémique.

La capitale administrative de Seonghwa est Hwaseong, une ville d'une richesse culturelle inouïe, tandis que Seongcheon, sa capitale économique, est un centre dynamique d’innovation. Le pays possède une économie diversifiée, dont les hautes technologies, l'agriculture, le tourisme et la production industrielle sont les principaux pourvoyeurs de PIB.

Grâce à sa position stratégique, Seonghwa se veut être un carrefour commercial d'importance sur le continent de Nazum. De ce fait, il entretient des échanges commerciaux actifs avec ses voisins et le reste du monde. Les exportations de produits technologiques, agricoles et culturels sont facilitées par la grande qualité des infrastructures du pays : ports, zones industrielles et réseaux de transport particulièrement efficaces. Le pays développe également des partenariats internationaux dans le domaine de l’éducation et de la recherche.

La population de Seonghwa est majoritairement d’origine coréenne. La langue coréenne, avec son alphabet unique (le hangeul), est parlée par 99,4% de la population. L'engouement populaire autour des traditions ancestrales, des fêtes populaires, ainsi que de la cuisine locale reflètent l'attachement tout particulier des Seonghwaïens à leur patrimoine et à leur histoire.

Dans l’Ouest du pays cependant, certaines communautés portent un héritage nippon du fait de pans de l'histoire partagés avec le Burujoa voisin. Ces liens proviennent d’anciennes migrations, d’influences culturelles et économiques, ainsi que de périodes de proximité politique. Les habitants de ces régions mixtes parlent souvent, en plus du coréen, un dialecte local mêlant japonais et coréen traditionnel, et pratiquent certaines coutumes particulières, comme des festivals ou des arts traditionnels spécifiques.

Liste des régions :

Région 1 : Haesan (해산, 海山)

Région 2 : Cheongsan (청산)

Région 3 : Jungbu (중부)

Région 4 : Haebuk (해북)

Région 5 : Nando (난도)

Haesan : 11 584 218 habitants

Cheongsan : 13 811 841 habitants

Jungbu : 16 618 515 habitants

Haebuk : 35 823 355 habitants

Nando : 1 413 611 habitants

Classement des villes les plus peuplées :

Seongcheong : 7 815 477 habitants

Cheonggang : 4 558 652 habitants

Jinju : 3 173 002 habitants

Boryeong : 2 246 118 habitants

Haneulpo : 1 813 225 habitants

Gimhae : 1 229 175 habitants

Seomun : 1 005 150 habitants

Cheonri : 987 158 habitants

Pyeongtaek : 923 130 habitants

Wonsan : 875 444 habitants

Sujeong : 855 992 habitants

Gunsan : 813 215 habitants

Sejong : 744 589 habitants

Haejin : 722 478 habitants

Uijeongbu : 687 441 habitants

Dohwa : 636 477 habitants

Hyeonil : 593 875 habitants

Wonju : 585 187 habitants

Icheon : 554 325 habitants

Seosan : 532 112 habitants

Gyeryong : 513 222 habitants

Hwaseong : 492 472 habitants

(Mégalopole de Seongcheong : 21 998 215 habitants)

Histoire :

L'Ère des Dix Clans (453 - 985)

Bien avant la naissance d'un État seonghwaïen unifié, le territoire actuel de Seonghwa était dominé par dix clans semi-nomades, chacun étant lié à un totem sacré qu'ils vénéraient : Eun-wol (은월), Cheong-san (청산), Cheon-cheon (천천), Ok-geom (옥검), Seong-nyeon (성련), Byeong-pung (비단병풍), Un-gyo (운교), Cheong-dong-jong (청동종), Ho-bak-seok (호박석), Heuk-ok Ho-rang-i (흑옥 호랑이). Ces clans étaient tous rivaux les uns des autres et ils se disputaient le contrôle de leurs territoires respectifs, tout particulièrement les plus fertiles d'entre eux, correspondant à l'Ouest du pays actuel. Malgré ce contexte de conflits perpétuels, l'allégeance entre certains clans était possible et s'établissait par des pactes de sang. De ce fait, bien que ces six siècles furent surtout marqués par la guerre, il y avait aussi des périodes d'accalmie.

Le Royaume des Dix (985 - 1397)

Rongés par la famine et la détresse à cause de ces siècles entiers de guerre, les chefs des Dix Clans se rassemblèrent au cœur du Bitgangsan pour fonder une alliance au service de la paix, convenant ainsi d'un pacte d'alliance donnant ainsi naissance au Royaume des Dix. Le fonctionnement de ce nouveau royaume était simple : un Conseil des Dix, faisant figure d'autorité commune, se réunissait régulièrement dans le Bitgangsan. Chaque chef disposait d'une voix égale, garantissant l'équilibre entre les composantes du Royaume. Les décision étaient prises au consensus ou, en cas de désaccord, à la majorité qualifiée.

C'est à cette époque que les lois et les coutumes locales furent unifiées, organisant notamment une gestion équitable des ressources agricoles. Et que, par conséquent, le progrès technique fut fulgurant : développement de nouvelles techniques d'irrigation en terrasse, augmentation de la maîtrise artisanale, introduction de roues hydrauliques pour irriguer les champs, amélioration des outils, construction des premières routes pavées et bien d'autres. Le développement économique du Royaume via l'agriculture et l'artisanat était particulièrement encouragé par le Conseil des Dix, qui avait bien conscience du retard pris sur les autres royaumes du continent.

La Dynastie Seonguk (1397 - 1798)

Mais l'accalmie et l'unité de façade ne furent que de "courte" durée. Dès la moitié du XIVème Siècle, de nouvelles querelles étaient apparues au sein du Conseil des Dix. En 1397, ces dernières s'illustrèrent par l'éclatement d'une nouvelle guerre, nourrie par des tensions irrémédiables sur des différends territoriaux, une volonté de prestige et d'hégémonie de certains chefs et des conflits sur le partage des ressources naturelles, en particulier concernant l'exploitation des cours d'eau. Pendant près de quinze années, les champs furent ravagés, les villages incendiés, et les montagnes sacrées devinrent le théâtre d’âpres batailles. Aucun clan ne parvint à obtenir la suprématie, jusqu’à ce que le jeune chef du clan Cheong-san, Seong Ji-sung, émerge tel un stratège visionnaire. Plutôt que d’imposer sa domination par la seule force, il proposa un nouveau fonctionnement pour régler définitivement tous les conflits entre clans : une autorité centrale au service de tous, respectant les traditions des clans tout-en garantissant leur survie commune par le biais d'un plan de partage équitable des ressources naturelles, de la force de travail et de la technique.

Après une série d’alliances soigneusement négociées, Seong Ji-sung triompha définitivement : lors de la bataille finale dans la plaine d’Hanbyeol (du 13 mai au 28 septembre 1412), les derniers opposants à son projet furent défaits grâce à une coalition inédite sous son autorité. Seong Ji-sung fut sacré souverain d'une nouvelle dynastie acquise à sa cause, qu'il baptisa "Seonguk" (ce qui signifie "pays prospère" en coréen). Cette dynastie se voulait incarner un compromis équitable entre la puissance guerrière et la sagesse politique, fédérant les Dix Clans au sein d'une seule et unique bannière.

Alors que la situation interne de Seonguk s'illustrait enfin par un répit durable et salutaire, c'est de l'étranger que la menace perçue émergea. En 1552, les colons austariens annexèrent Shiramazu, territoire voisin de Seonguk. Seong Ryu-bak, arrière petit-fils de Seong Ji-sung, avait accédé au trône dynastique en 1549, par transmission héréditaire. Ce dernier était beaucoup plus guerrier et beaucoup moins diplomate que ses trois prédécesseurs. Il considéra d'emblée la colonisation eurysienne à Nazum comme un péril à court terme pour le développement de Seonguk, et plus généralement du continent. Ces colons venus d'ailleurs étaient là pour étendre leur aire d'influence planétaire, tout-en pillant les ressources des territoires conquis et en réduisant à l'esclavage les peuples de Nazum. Et ça, cela ne lui convenait évidemment pas. C'est à partir de ce moment-là que Seonguk développa drastiquement sa capacité militaire, capitalisant sur sa démographique relativement importante pour former une armée puissante et massive. Toutefois, le pays se garda toujours de s'en prendre militairement à l'Austarie, bien conscient de l'avance technique dont disposaient les puissances coloniales eurysiennes.

Du côté de Shiramazu, les Austariens observèrent non sans inquiétude le développement militaire de Seonguk au fil des décennies, si bien que la crainte d'une agression armée sur le comptoir restant prégnante durant toute l'occupation, et que cela poussa la métropole austarienne à renforcer drastiquement son effort défensif à Shiramazu.

La Dynastie Haneun (1798 - 1919)

Les dépenses militaires excessives de Seonguk conduirent malheureusement à la perte de la dynastie. Cette dernière fut désavouée de manière pacifique par les clans le 2 février 1798, dans le cadre d'un Conseil Extraordinaire, car malgré le volume de dépenses, l'armée restait sous-équipée : tout le budget partait dans le recrutement de nouveaux hommes au détriment du matériel. Seong Young-jae, au pouvoir depuis 1777, capitula sans opposer résistance suite à ce Conseil au profit de Haneun Min-guk, jeune étoile montante du Conseil âgée de seulement 21 ans. Ce fut alors le passage du pays sous l'ère de la Dynastie Haneun.

Loin des outrances guerrières de son prédécesseur, Haneun Min-guk, issu du clan originel de Heuk-ok Ho-rang-i, était issu d'une famille de marchands notables du Nord du pays. Sous son règne, il fut fait du commerce l’axe central de la politique du pays, transformant ce dernier en carrefour incontournable des routes terrestres et maritimes à Nazum. Seongcheang devint la capitale commerciale et un port d'envergure internationale y fut construit, livré le 12 mars 1810. La Dynastie mit en place des guildes de marchands, protégea les convois maritimes par une garde spécialisée et signa des traités avantageux avec ses voisins, notamment avec l'Austarie voisine par le comptoir de Shiramazu qu'elle possédait toujours à ce moment-là. Pour stimuler les échanges, les Haneun développèrent le prêt à taux raisonnable, l’émission de lettres de change et une administration fiscale stable capable d'attirer les investisseurs étrangers. Des foires internationales commencèrent à être organisées, renforçant le prestige de la dynastie, dont les dirigeants furent perçus comme d’habiles négociateurs.

En ce qui concerne les clans, les Haneun firent toujours en sorte d'atténuer les rivalités entre nobles et marchands par l'organisation d'assemblées où le commerce était toujours au centre des décisions politiques. Jusqu'au début du XXème Siècle, aucun conflit n'émergea au sein du pays.

En 1907, Shiramazu prit son indépendance de l'Austarie de manière plutôt pacifique. Ce départ de l'occupant eurysien ôta à Haneun un partenaire commercial de premier plan, sûrement le plus important de tous, ce qui fit s'effondrer partiellement tout le système basé sur le commerce qu'avait construit la dynastie.

Dès 1914, de très fortes tensions émergèrent à nouveau entre les nobles et les marchands des différents clans. Une guerre civile éclata le 19 octobre 1914, opposant notamment Cheon-cheon, clan le plus important de l'Ouest, et Heuk-ok Ho-rang-i, le clan de la dynastie Haneun situé au Nord. Les premiers reprochaient aux seconds une compromission avec certains partenaires étrangers pour compenser la perte du partenaire austarien, et des accords exploitant excessivement les ressources des montagnes de l'Ouest sans juste-retour économique pour les populations qui y étaient établies. La guerre dura plus de cinq ans et fut particulièrement sanglante, provoquant des victimes civiles considérables (plus de 1 850 000 morts). La Dynastie Haneun, qui avait pris un tournant autoritaire et guerrier, fut considérée comme responsable du maintien de l'état de guerre dans le pays, et sa popularité s'effondra totalement en quelques années. Rejoints par les autres clans, les Cheon-cheon menèrent un assaut décisif sur Seongcheang - capitale commerciale du pays et fief des Heuk-ok Ho-rang-i, dans une bataille qui dura 117 jours exactement et conduit à la prise de contrôle de la ville le 15 janvier 1919 par les Cheon-cheon. Les Haneun fuirent lâchement le pouvoir et allèrent se réfugier à l'étranger. On n'a jamais su où exactement.

Le tournant autoritaire (1919 - 1966)

Les Cheon-cheon, nouveaux maîtres du pays, nommèrent à la tête de ce dernier Son Tae-joon le 2 février 1919. Celui-ci proclama la République Souveraine de Seonghwa et déplaça le pouvoir à Hwaseon, qui devint capitale politique et administrative du pays, tandis que Seongcheang demeura capitale économique. Il installa dès lors à la tête de cette nouvelle nation un fonctionnement très autoritaire, dans lequel un pouvoir central fort contrôlait absolument tout et visa à effacer progressivement l'influence des clans. Des rafles furent commises à travers tout le pays jusqu'en 1930 par l'armée de Son Tae-joon, les chefs de clans et leurs descendants furent exécutés. Tout le tissu social qui avait été construit par les Haneun pour renforcer la productivité des travailleurs fut détruit, et un régime de travail particulièrement exigeant fut imposé à la population (72 heures de travail hebdomadaire jusqu'en 1953). La propagande fut omniprésente dans le quotidien des Seongwhaïens, annihilant toute possibilité de dissidence politique.

Sur le plan diplomatique, Le Guide Suprême Son tenta de se rapprocher de Shiramazu, devenu indépendant. Il voulait faire en quelque sort de ce nouvel État un satellite au profit de Seonghwa et de sa politique visant à demeurer un État puissant, capable de rivaliser avec le Burujoa voisin. Mais la tentative fut un échec retentissant : le pouvoir installé à Shiramazu était empreint d'un mode de vie et d'une manière de penser émanant de l'occupation coloniale austarienne. Les différences de mentalités étaient donc bien trop fortes pour que Shiramazu puisse se ranger derrière Seonghwa.

Son Tae-joon décéda le 13 août 1966 après 47 ans de règne, à l'âge de 79 ans. De sa présidence en tant que Guide Suprême, on ne retint aucune avancée réellement notable, ce dernier s'étant évertué à diriger seul sans accepter la présence de conseillers à ses côtés, si bien que la stratégie de développement de Seonghwa fut archaïque durant cette période.

Le Miracle Seonghwaïen (1966 - 1992)

Suite au décès de Son Tae-joon, des élections anticipées furent organisées le 1er septembre 1966, les premières de l'histoire du pays donc. Le multipartisme y était autorisé mais ce n'était qu'une façade : en réalité, la victoire était promise d'avance à Kangjon Dong-hyun, membre du parti politique créé par Son, le Parti de l'Harmonie. Tous les hommes âgés de 21 ans révolus furent appelés aux urnes, et Kangjon remporta évidemment le scrutin, ce dès le premier tour avec un score de 95,8%.

Mais Kangjon s'avérait bien plus compétent et visionnaire que son prédécesseur. Disposant désormais d'un État acquis à sa cause et d'une population dont il avait un contrôle absolu, il entreprit une politique de modernisation économique radicale, qui visait à faire de Seonghwa, à terme, l'un des pays les plus avancés du continent. Mobilisant tous les moyens financiers et humains nécessaires, Kangjon fit entrer le pays dans une ère d’industrialisation rapide. Les petites usines artisanales laissèrent place à d’imposants complexes industriels aux abords des villes, où l’on assemblait des téléviseurs, des transistors, des voitures et des navires destinés à l'export. Très vite, des entreprises jusqu’alors modestes devinrent des groupes florissants.

Cette véritable effervescence économique provoqua un important mouvement d'exode rural. Des familles entières quittèrent les campagnes déclassées pour rejoindre les grands ensembles urbains, à la recherche d'emplois stables et donc d'un avenir meilleur. Dans les quartiers résidentiels à forte densité, une nouvelle classe moyenne émergea et les foyers se remplirent d'appareils ménagers de toute sorte, ces derniers devenant alors des symboles de réussite.

Pour ce qui est de la jeunesse, l'accès aux études supérieures fut grandement facilité, pour les femmes comme pour les hommes. Les écoles techniques se multiplièrent, les universités augmentèrent leurs effectifs et gagnèrent, pour certains, une véritable renommée internationale. Dès l'école primaire, les élèves furent façonnés à la quête de réussite professionnelle, invités à réfléchir dès la pré-adolescence à leur avenir.

Cette période de miracle séonghwaïen ouvra également le pays à l'étranger, en tout paradoxe puisque la politique économique de Kangjon reposait avant tout sur la souveraineté économique. Les ingénieurs et chercheurs furent copieusement invités à partir se former à l'étranger puis à revenir au pays, porteurs d'idées et de méthodes nouvelles susceptibles d'alimenter le dynamisme industriel de Seonghwa. À l'international, le nom de Seonghwa commença alors à être respecté, tant pour la qualité perçue de ses produits à l'export que pour la capacité de ses entreprises à conclure de très importants accords partout sur le globe. À l'aube des années 1990 et au terme de trois décennies d’efforts, le pays avait véritablement changé de visage. La prospérité n’avait pas seulement transformé les paysages urbains, elle avait aussi reconstruit le socle générationnel en proposant de nouvelles perspectives d'avenir.

La continuité (1992 - présent)

La politique menée par Kangjon, réélu à cinq reprises en tant que Guide Suprême, comportait toutefois de grandes limites que ce dernier n'avait pas su/voulu anticiper. À force de concentrer les efforts du pays sur la croissance économique, peu importe son prix, une part de la société avait été laissée en retrait : les ouvriers des usines, soumis à des cadences infernales et à une discipline rigide, virent leur santé physique et mentale sacrifiée sur l'autel de la productivité. Cette course à l'industrialisation rapide et au progrès technologique avait également élargi le fossé entre les différentes classes sociales, et entre les villes prospères et les campagnes déclassées (ces dernières ayant été fort peu touchées par le miracle économique). Sur le plan politique, la mainmise de l’État sur l’économie et l’influence grandissante des grands conglomérats avaient fini par nourrir une complicité entre les élites dirigeantes et le monde des affaires tout-en la limitant à la liberté d'entreprendre, freinant ainsi la créativité spontanée et décourageant les initiatives venues d'en bas, perçues comme risquées ou trop éloignées des priorités nationales. Enfin, l’ambition industrielle de Seonghwa a négligé la protection de l’environnement, favorisant une exploitation intensive des ressources naturelles, la pollution de l’air et des cours d’eau, ainsi qu’une urbanisation effrénée aux dépens du cadre de vie, alors que pourtant la nature fait en Seonghwa l'objet d'un véritable culte.

Kangjon décéda le 10 mai 1992. Malgré toutes les limites de la politique qu'il a menées, il est encore aujourd'hui considéré comme un grand artisan de la réussite économique de Seonghwa, et de très nombreuses statues à son effigie existent dans tout le pays. Le 3 juin 1992, Park Min-su, chef du Parti de l'Harmonie, fut élu Guide Suprême dès le premier tour avec un score de 91,9%. Conscient des limites d’un développement trop exclusivement tourné vers la croissance, Park engagea une nouvelle politique axée sur un équilibre entre consolidation de l'économie seonghwaïenne et renforcement du tissu social. L’État, sans renoncer aux acquis industriels, orienta alors ses efforts vers la stabilité et la durabilité. Il s’agissait en fait beaucoup moins d’accroître les chiffres que de mieux répartir les fruits du progrès, en encourageant une montée en gamme des produits, une diversification des activités et une plus grande autonomie des entreprises.

Des mesures furent mises en place par Park pour améliorer les conditions de travail dans les usines, reconnaître la valeur du travail qualifié et développer la formation continue, dans le but d’élever le niveau général de compétence. La protection de l’environnement devint une préoccupation de premier plan : la modernisation des infrastructures s’accompagna d’investissements dans les énergies renouvelables et dans le traitement des déchets, tandis que l’aménagement du territoire s’orienta vers des villes plus aérées, où des espaces verts émergèrent massivement.

Park favorisa également une politique économique d'ouverture, soucieuse d'équilibrer les relations commerciales pour éviter les dépendances excessives de l'étranger, dans la logique la plus absolue de la République Souveraine. La recherche et le développement, auparavant concentrés dans les grands conglomérats, furent étendues à un maillage d’entreprises plus petites, capables d’innover dans des niches à forte valeur ajoutée. L'économie s'était donc recentrée sur la qualité sans jamais perdre de vue le bien-être de la population.

Park Min-su décéda le 15 décembre 2008 et fut remplacé par Park Min-hyeok, son fils, élu le 28 décembre. Depuis son accession au pouvoir, ce dernier fait en sorte de conserver les acquis de la politique menée par son père tout-en consentant, avec grande parcimonie cependant, une certaine forme d'ouverture sociétale.

Mentalité de la population :

La population de Seonghwa est résolument ancrée dans son passé et ses traditions, un paradoxe pour un pays dont l'économie et le progrès technologique pourraient pourtant le placer dans la catégorie des nations modernes, celles qui sont en avance sur leur temps.

En Seonghwa, la discipline se vit dans les détails, que ce soit dans le rapport au travail, dans le respect des traditions sociétales ou dans l'exigence envers soi-même. Les jeunes Seonghwaïens subissent une pression sociale dès l'enfance, celle de devoir être à la hauteur des grandes exigences placées en eux, notamment dans le cadre familial. Le culte de l'apparence est également prégnant dans la société seonghwaïenne. Hommes et femmes soignent leur image jusque dans le moindre détail, conscients qu’un visage lisse et une tenue irréprochable sont des armes autant que des protections dans une société où la réussite dépend en premier lieu de l'apparence physique. Ainsi, la chirurgie esthétique est banalisée et les soins de beauté omniprésents. Paraître jeune, dynamique est primordial pour atteindre ses objectifs.

Par ailleurs, le patrimoine naturel fait l'objet d'un véritable culte. La préserver est une exigence morale que s'impose chaque citoyen du pays. Seonghwa comporte plusieurs dizaines de parcs naturels protégés, dans lesquels la présence de l'Homme est proscrite. Les Seonghwaïens sont particulièrement propres, vous ne verrez jamais un seul déchet au sol dans la rue, peu importe le quartier. Vous ne verrez jamais non plus des Seonghwaïens enfreindre le Code de la Faune et de la Flore, les peines associées étant particulièrement dissuasives.

La tolérance de la société envers ce qui est différent d'elle existe, bien qu'elle soit assez relative : le dissident est toléré tant qu’il reste discret, le progrès est accepté à condition qu'il ne bouscule pas trop les traditions. Les anciennes générations sont vénérées : la parole d'un ancien vaudra toujours davantage que celle d'un cadet. La société seonghwaïenne demeure assez patriarcale, cependant. Les femmes sont conduites naturellement vers la maternité et l'entretien de l'époux. Beaucoup de droits manquent encore à ces dernières : avortement, possibilité de travailler sans l'accord du mari, accès facilité à la contraception.

Place de la religion dans l'État et la société :

Seonghwa se proclame État laïque, assurant officiellement la liberté de culte à sa population tout en exerçant une surveillance étroite sur les institutions religieuses. Toute expression spirituelle est tolérée dans la mesure où elle ne conteste jamais le pouvoir en place, et une séparation apparente entre religion et politique est strictement maintenue.

Dans la vie quotidienne, la spiritualité reste profondément ancrée. Le confucianisme, le bouddhisme et certaines croyances shamanistes traditionnelles coexistent en surface, mais toujours sous le regard vigilant du régime, qui encourage les pratiques conformes aux valeurs qu’il promeut : l’ordre, la discipline, le respect de l’autorité. Les enseignements sur le respect, l’harmonie et la compassion sont ainsi repris dans l’éducation civique et la propagande officielle, transformés en leviers de cohésion sociale.

Les temples, sanctuaires et fêtes traditionnelles sont conservés et mis en avant comme éléments du patrimoine national, mais leur rôle est strictement encadré. Les cérémonies publiques, mises en scène par le gouvernement, célèbrent les grandes fêtes spirituelles coréennes dans une version contrôlée et uniformisée, vidée de tout message subversif.

La religion organisée n’a pas de poids politique réel, mais un Conseil National des Sages Spirituels, tous désigné par le régime, conseille le gouvernement sur les questions de morale et de culture. Son rôle est avant tout symbolique : garantir que la spiritualité nationale reflète l’image d’un peuple discipliné, loyal et fier.

La plupart des habitants pratiquent leur foi discrètement, dans le respect des règles imposées. Une majorité se concentre sur une spiritualité individuelle ou familiale plutôt que sur une doctrine rigide, dans une société où chacun a appris à se montrer pieux sans jamais remettre en cause l’autorité du gouvernement.

Politique et institutions :

Seonghwa n'a de République que son nom officiel. Le pays est en fait une dictature centralisée dirigée par un Chef d’État élu pour cinq ans sans limite de mandats, le Guide Suprême, et un Conseil Suprême qui concentrent l’essentiel des pouvoirs. Officiellement, le pays autorise le multipartisme et la tenue d’élections, ce qui lui permet d’afficher une façade démocratique aux yeux du monde. Dans les faits, le parlement reste purement symbolique : les partis d’opposition tolérés doivent se conformer aux lignes rouges tracées par le régime, et aucune loi contraire aux décisions du Conseil Suprême n’a la moindre chance d’être adoptée. L’appareil d’État, rigide et hiérarchisé, encadre toutes les strates de la société, et la police politique surveille étroitement les moindres tentatives de contestation.

Le Guide Suprême :

Unique autorité suprême, symbole de la nation.

Rôle officiel : incarner l’unité nationale, représenter le pays à l’étranger, veiller au respect des traditions.

Rôle réel : décider seul, nommer ou destituer les hauts fonctionnaires et orienter la politique intérieure comme extérieure.

Le Conseil Suprême :

Organe exécutif le plus puissant, dirigé par le Guide Suprême. Il regroupe une dizaine de conseillers nommés directement par le Guide Suprême.

Rôle officiel : définir les grandes orientations politiques, économiques et sociales du pays.

Rôle réel : concentrer tous les pouvoirs stratégiques. Toute décision passe par le Conseil, et les ministres agissent comme simples exécutants.

Le Parlement National :

Assemblée officiellement pluripartite.

Rôle officiel : voter les lois, débattre des politiques publiques et représenter la volonté populaire.

Rôle réel : chambre d’enregistrement. Les partis d’opposition autorisés n’ont aucune liberté réelle, les débats sont simulés et le résultat des votes est connu d’avance. L’institution sert surtout de vitrine au régime.

Le Conseil National des Sages Spirituels :

Assemblée de figures religieuses, d’intellectuels et d’universitaires choisis par le régime.

Rôle officiel : conseiller le gouvernement sur les questions morales, culturelles et éducatives.

Rôle réel : légitimer le pouvoir en reprenant le discours officiel sous une forme spirituelle, éviter que la religion ou la tradition ne deviennent un foyer d’opposition.

Principaux personnages :

La République Souveraine de Seonghwa mène une politique internationale axée sur la non-ingérence, la souveraineté nationale et le renforcement des alliances bilatérales dans sa région. Le pays privilégie la stabilité régionale par des partenariats économiques ciblés, tout en adoptant une posture défensive ferme face aux menaces extérieures. Soucieux de son indépendance, Seonghwa rejette les ingérences des grandes puissances dans ses affaires intérieures et cherche à étendre son influence culturelle dans le respect des traditions et de l’identité nationale.