Explosif à Haut Rendement CL-20 (EHR-20) Date :

Date : 2008-toujours en cours

Nom du responsable de projet coté Raskenois : Myroslav Dyachuk (2008-20XX)

Nom du responsable de projet coté Kartiens : Alfred Üchen (2017-20XX)

Niveau de classification : Néant

1-Contexte et justifications :De par ses objectifs de réarmement massif, l’armée Raskenoise a un besoin croissant en explosif afin de fabriquer les munitions dont elle a besoin. En parallèle de ce besoin croissant, l’armée a également signifié son besoin pour des armes toujours plus puissantes dont les B2MS utilisés lors de l’opération de destruction des Raches en Kresetchnie sont un bon exemple. Cependant, ce besoin de puissance s’est heurté à une réalité physique, cette réalité étant la quantité d’énergie que peut déployer une masse donnée d’un explosif. Jusqu’alors, l’explosif le plus puissant utilisé par les forces armées Raskenoises et plus majoritairement par toutes les armées du monde est le RDX qui a un coefficient de puissance de 1,7. Dans l’objectif de repousser cette limite, l’armée Raskenoise lança en 2008 le programme de développement EHR-20 visant à développer un explosif d’un genre nouveau, repoussant les limites de la chimie explosive. Ce programme, initié en 2008, vise à développer de nouveaux moyens de synthèse de l’explosif CL-20 afin d’en réduire son coût de production à des niveaux plus raisonnables, l’objectif étant de le faire passer de 950 Sleks (1 900 euros) par kg à 150 Sleks (300 euros).

L’objectif de ce projet est multiple et, s’il venait à être mené à bien, pourrait procurer à l’armée Raskenoise un avantage contre ses ennemis. De par sa densité énergétique, le CL-20 dispose d’un coefficient de puissance à l’état brut de 2,4, permettant alors d’obtenir une charge plus énergétique et donc un effet supérieur. L’application du CL-20 dans les usages militaires pourra se faire de deux manières différentes : la première étant qu’avec un explosif plus énergétique, il n’est plus nécessaire d’en utiliser autant, la masse des ogives s’en verrait alors réduite, pouvant soulager la logistique. La deuxième possibilité serait de ne pas changer la masse des ogives et de la remplacer par une masse équivalente de CL-20 ; cette solution aurait l’avantage d’augmenter la puissance globale de notre armement sans devoir penser à réorganiser tout notre approvisionnement.

2-Objectif du projet :Objectif principal :

Développer et industrialiser de nouvelle méthode de production du CL-20 dans l’objectif de réduire drastiquement son coût de production et de le rendre viable pour un usage élargi au sein de nos forces armées. Ce projet voit le jour dans l’optique de répondre aux besoins de l’armée Raskenoise en explosif à haute densité énergétique, utilisable en toute sécurité dans les munitions conventionnelles (bombe, ogive, tête de missile).

Objectifs spécifiques :

1 - Réduire le coût de production moyen du CL-20 à un seuil inférieur ou égal à 150 Sleks par kg, le coût de production étant mesuré par lot d’une tonne.

2 - Mettre en œuvre des capacités de production permettant de produire annuellement un millier de tonnes de CL-20 à l’horizon 2028.

3 - Développer des protocoles de sûreté visant à garantir un taux d’accident inférieur à 0,1 % durant les phases pilotes du programme.

4 - Intégrer le CL-20 produit durant les phases pilotes dans au minimum 5 systèmes d’armes (missiles, bombe de 500 kg, obus, etc.) sans modification structurelle majeure des systèmes dans un délai de 24 mois après la disponibilité du CL-20 suite aux phases pilotes.

3-Description technique du projet :

- Type : Explosif à haut rendement

- Nom : CL-20

- Coefficient de puissance pour du CL-20 pur : 2,4

- Capacité industrielle : 500 tonnes/an (horizon 2028).

- Coût unitaire visé : ≤ 150 Sleks/kg (mesure par lot de 1 t).

4-Organisation et planification :Planifications initialement prévuPremière phase : Étude de faisabilité / Durée : 2008–2013 / Statut : Terminée

Description : Cette phase se concentre sur l’évaluation des procédés existants et futurs pour la synthèse du CL-20, ainsi que sur une analyse de la viabilité économique et une identification des risques de sécurité.

Deuxième phase : Démonstrateur pilote de procédé / Durée : 2014–2017 / Statut : Terminée

Description : La deuxième phase se concentre sur la conception d’un démonstrateur pilote en laboratoire visant à produire à petite échelle (quelques dizaines à centaines de kg par an) dans l’optique de valider les rendements, la consommation en intrants, le coût de production ainsi que la sécurité entourant la production. Le CL-20 produit à cette phase sera utilisé à petite échelle dans des munitions modifiées afin de tester leur efficacité.

Troisième phase : Validation industrielle & sûreté / Durée : 2018–2021 / Statut : Prochainement

Description : La troisième phase consiste en une continuation de la phase deux avec un élargissement des essais, la validation du traitement des effluents, de la sûreté industrielle ainsi que d’une production bien plus vaste de munitions modifiées.

Quatrième phase : Montée en cadence pilote & qualification munitions / Durée : 2023–2025 / Statut : Prochainement

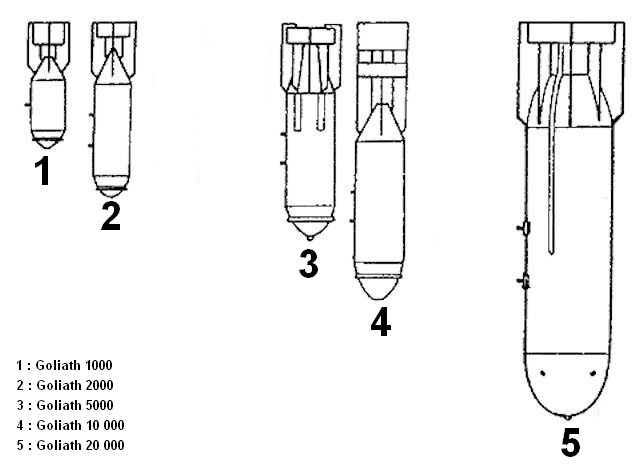

Description : La quatrième phase consiste en un accroissement de la production pilote ainsi qu’en une validation technique et sécuritaire du CL-20 sur les vecteurs prioritaires désignés par l’état-major, à savoir : obus de 220 mm, missiles, roquettes et bombes aériennes.

Cinquième phase : Industrialisation complète / Durée : 2026–2028 / Statut : Prochainement

Description : La cinquième phase consiste en un décuplement de la production en passant à une échelle industrielle ; l’objectif visé étant la production de 500 tonnes de CL-20 par an avec une intégration massive dans les systèmes d’armement.

Planifications post coopération Raskeno-KartiennePremière phase : Étude de faisabilité / Durée : 2008-2013 / Statut : Terminée

Deuxième phase : Démonstrateur pilote de procédé / Durée : 2014-2017 / Statut : Terminée

Troisième phase : Validation industrielle / Durée : 2ème semestre 2018- 2019/ Statut : Prochainement

Quatrième phase : Montée en cadence pilote & qualification munitions / Durée : 2020-2021 / Statut : Prochainement

Cinquième phase : Industrialisation complète / Durée : 2022-XXXX / Statut : Prochainement

Note confidentielle:

2008 : Cela fait plusieurs mois que le programme EHR est lancé, mais malgré nos efforts, la complexité chimique du CL-20 rend complexe sa synthèse de manière stable mais surtout économiquement viable pour une application militaire élargie.

2010 : En août de cette année, nos chimistes ont fait une percée en mettant en lumière une nouvelle méthode de synthèse prometteuse qui permettrait de réduire grandement la complexité de synthèse. Celle-ci est encore à l’état de développement, mais les premiers retours nous font dire que miser sur cette nouvelle méthode sera gagnant.

2013 : La nouvelle méthode de synthèse a fait ses preuves, mettant un terme à la première phase du projet et marquant son entrée dans la deuxième avec la création de démonstrateurs pilotes.

2015 : Durant l’une des phases de production, une erreur de manipulation par l’un de nos chimistes a mené à l’explosion de 150 grammes de CL-20, blessant gravement le chimiste et détruisant une partie du laboratoire. Cet incident mit un coup d’arrêt au programme pour une durée minimum de cinq semaines. Suite à cet incident, les procédures furent grandement renforcées afin d’éviter que cela ne se reproduise.

2017 : Suite à la conclusion d’un accord de coopération militaro-industrielle sur le programme EHR avec le Saint-Empire de Karty, la durée totale du programme est fortement revue à la baisse grâce au partage des tâches ; nous pensons pouvoir atteindre la phase de production industrielle d’ici 2022 contre 2028 auparavant.

5-Sécurité et confidentialité :De par le caractère spécial du programme de recherche EHR-20, celui-ci est classé au plus haut niveau de secret, seules les personnes accréditées du Secret Industrie Défense – SID de niveau 5 y ont accès. L’accès aux informations, aux installations et aux prototypes est strictement réservé aux personnes habilitées par l’Agence de Sécurité des Projets Militaires (ASPM). Toute divulgation, aussi minime soit-elle, par n’importe quelle personne listée ci-dessous pourra être jugé pour crime de haute trahison envers la nation.

Personne accrédité

Coté Raskenois :

- L’Empereur Stanislav Schützenberger

- Le premier ministre Volodymyr Butenko

- Le ministre des armées Henry Moser

- Le chef du projet Myroslav Dyachuk

- Les chimistes et ingénieurs militaires

Coté Kartiens :

- Chancelière Angèle Orlovski

- Le ministre de la défense Lüna Valkaryne

- Le Maréchal Attilio Vescarelli

- L’Aérale Zorya Ernova

- L’Amiral Alexeï Balka

- Le Général Sacha Viasöy

- Le chef du projet Alfred Üchen

- Les chimistes et ingénieurs militaires

Sécurité physique :Afin d’éviter toute fuite d’informations par des moyens physiques ainsi que d’assurer la sécurité des installations, un périmètre strict autour des sites devra être mis en place, nécessitant le niveau d’accréditation SID-5. Pour contrôler les entrées seront installés des sas, des portiques biométriques et rétiniens avec une liste d’accès mise à jour quotidiennement. La protection périphérique de la zone sera assurée 24 h/24 et 7 j/7 par des rondes militaires, des capteurs de détection multisensorielle ainsi que des systèmes de neutralisation de drones dans le périmètre proche de l’installation. Au sein même de l’installation, tout appareil électronique devra être déposé à l’entrée avant de passer par les portiques vérifiant le respect de cette règle.

Sécurité informatique : Au-delà de la protection physique des installations, la prise en compte du facteur informatique est également d’une importance capitale ; en conséquence, une séparation stricte entre réseau de développement, réseau industriel et réseau administratif est mise en place. De plus, les serveurs contenant les informations les plus critiques du programme sont isolés physiquement du reste. Pour accéder au réseau informatique, une authentification multifacteur est nécessaire, comprenant un mot de passe unique par employé, la carte d’accréditation SID de niveau 5 ainsi qu’une authentification biométrique. L’ensemble des données, lorsqu’elles sont en transit, est chiffré selon les plus hauts standards militaires. Pour assurer la résistance du réseau en tout temps, des mises à jour seront réalisées de manière périodique ; ces mises à jour devront être effectuées via des correctifs sécurisés intégrant une validation en deux étapes comprenant un test puis l’approbation. Pour prévenir toute intrusion, des systèmes de détection comportementale via intelligence artificielle seront implantés et auront pour vocation d’identifier les anomalies d’accès ou d’exfiltration de données. Enfin, dans le cas où des données viendraient à être compromises, des suppressions automatisées seront alors engagées par la cellule de sécurité.

Sécurité des opérations expérimentales & sûreté industrielle : Le CL-20 étant un explosif, sa synthèse et sa manipulation requièrent de vastes mesures de sécurité afin de prémunir tout accident. Pour cela, les installations seront compartimentées en trois catégories distinctes :

- Zone verte : locaux administratifs et zones sans contact avec le CL-20.

- Zone orange : zones de manipulation indirecte (contrôle qualité, salles de préparation d’intrants).

- Zone rouge : zones critiques (synthèse, stockage temporaire, essais de mise en forme).

Au-delà de la compartimentation des zones, une séparation physique sera appliquée pour les zones orange et rouge dans le but d’obtenir une distance de sécurité minimale entre les différentes activités sensibles et de limiter les possibilités d’un effet domino en cas d’accident. Les salles de synthèse et de manipulation du CL-20 et de ses intrants seront des unités confinées et équipées de systèmes de régulation environnementale, d’extraction et de filtration spécifiques, distincts des zones vertes.

Le stockage des matières réactives et du CL-20 lui-même se fera dans des conteneurs compartimentés, blindés et anti-chocs, eux-mêmes entreposés dans un endroit aux murs renforcés, avec une ventilation dédiée et des capteurs de température et d’humidité ; le stockage du CL-20 étant quant à lui limité à Xx kg par conteneur blindé. Au sein même du site, le transport des intrants et du CL-20 respectera strictement les protocoles de transfert définis ; en dehors du bâtiment, chaque lot de CL-20 sortant de l’installation recevra un identifiant unique enregistré dans un registre centralisé (cet identifiant comprenant la date, la quantité, l’emplacement), et il en sera de même pour les intrants.

6-Évaluation des risques (au début du projet) :Risques techniquesDe par sa complexité chimique, le CL-20 nécessite des procédés chimiques très sensibles aux conditions de température, de pression ainsi qu’au catalyseur utilisé ; une mauvaise gestion de ces paramètres pourrait affecter négativement le rendement ou la stabilité du produit. Afin de limiter ce risque, une validation progressive des procédés sera employée, ainsi que des protocoles de sécurité renforcés et une redondance dans les équipements critiques. Malgré cela, le CL-20 reste un explosif expérimental produit en petite quantité ; cet état de fait induit des incertitudes sur son comportement à long terme, notamment sur son vieillissement et sa stabilité mécanique.

Risques industriels & sûretéLe CL-20 étant un explosif à haut rendement, celui-ci dispose d’un facteur de puissance très élevé : dans sa forme la plus pure, obtenue en laboratoire, il atteint 2,4, c’est-à-dire qu’un kilogramme de CL-20 déploiera autant de puissance que 2,4 kg de TNT. Cette réalité, couplée au statut expérimental de cet explosif, augmente le risque d’explosions accidentelles ; pour limiter les risques, les zones devront être compartimentées et les matières stockées dans des conteneurs séparés, blindés, et des exercices de sécurité devront être menés régulièrement. Dans le cas où cela n’empêcherait pas un accident, des mesures seront mises en place afin d’éviter un effet domino et que l’accident ne s’étende aux autres zones ; ces mesures comprennent : un éloignement des différentes zones, des murs blindés renforcés et une ventilation compartimentée.

Risques humainsÀ cause de sa complexité, la synthèse du CL-20 repose sur des procédés chimiques complexes ; cette complexité peut entraîner une fatigue du personnel et, dans le pire des cas, des erreurs de manipulation pouvant conduire à des accidents. Pour remédier à ce problème, le personnel des sites devra suivre une formation renforcée, une rotation régulière des équipes devra être mise en place ainsi que des examens médicaux réguliers ; enfin, pour les étapes critiques des procédés, celles-ci devront passer par une triple validation humaine.

Risques logistiquesLe CL-20 ne se fabrique pas à partir de composés chimiques standards mais à partir de molécules complexes ; cela pourrait poser, sur certains points, des problèmes d’approvisionnement, susceptibles de paralyser la chaîne de production. Pour éviter des ruptures d’approvisionnement, une diversification des fournisseurs est à prévoir, de même que la constitution de stocks stratégiques ; enfin, en parallèle de ces solutions, il faudra mettre l’accent sur la recherche d’intrants de substitution. En plus de cela, une duplication même partielle des sites serait judicieuse pour éviter que la panne ou la perte d’un site ne paralyse tout le processus.

Risques financiersLe programme EHR-20 reposant sur une réduction effective du coût de production, il faut également envisager que cet objectif ne soit pas atteint dans les temps, provoquant alors une hausse massive du budget nécessaire à sa complétion. Pour éviter que ce projet n’endommage les finances de l’État au-delà du budget prévu, le financement étatique devra être progressif et conditionné aux résultats obtenus. Au-delà du risque d’échec du projet, il faut prendre en compte le coût des intrants chimiques nécessaires à la synthèse du CL-20, intrants dont le prix varie dans le temps. Pour éviter que la hausse du prix des matières premières ne remette en cause la réduction du coût de production, des contrats long terme plafonnés seront à privilégier, de même que la constitution de stocks tampons pour traverser les crises.

Risques opérationnelsAu-delà de l’exploit de réussir à réduire drastiquement les coûts de production du CL-20, l’objectif derrière ce projet est avant tout de l’intégrer au sein de systèmes d’armement. Le CL-20 étant différent des explosifs habituellement utilisés, il se pourrait que nous rencontrions des problèmes lors des adaptations. Un autre risque serait, à l’avenir, de reposer entièrement sur le CL-20 ; pour remédier à cela, il faudra que les systèmes d’armement adaptés et ceux pensés dès le départ pour le CL-20 soient rétrocompatibles pour pouvoir utiliser des explosifs plus conventionnels comme le RDX/HMX. L’objectif étant d’avoir une solution de repli dans le cas où la production de CL-20 viendrait à être compromise.

7-Budget prévisionnel :En tant que programme de recherche visant à repousser les limites de la chimie explosive, mais au-delà de la chimie explosive, c’est une révolution technologique dans tout l’écosystème de l’armement que le programme EHR-20 vise. Ses objectifs n’étant pas minimes, celui-ci constitue l’un des investissements militaires les plus ambitieux jamais entrepris par l’armée raskenoise. Financé dans son intégralité par Rasken du début du projet, soit en 2008, jusqu’en 2017, le budget alors dépensé s’élève à 9 milliards de Sleks (18 milliards d’euros). En 2017 tout bascula quand la coopération militaro-industrielle avec le Saint-Empire de Karty fut actée ; à partir de cette date, le programme EHR-20 était maintenant cofinancé, raccourcissant la durée du programme mais également répartissant la charge financière restante entre les deux pays, s’élevant alors à 25 milliards de Sleks (50 milliards d’euros). Ce budget couvre la phase de validation industrielle, la montée en cadence pilote & qualification munitions et l’industrialisation complète, mais également la sécurisation des infrastructures et la constitution de stocks stratégiques.

Parmi le budget intégralement financé par Rasken ayant coûté la somme de 9 milliards de Sleks (18 milliards d’euros), la première phase est l’étude de faisabilité dont le budget s’est élevé à 4 milliards de Sleks (8 milliards d’euros) sur une période de 5 ans s’étalant de 2008 à 2013. Cette phase fut dédiée à la recherche de nouveaux procédés de fabrication ainsi qu’à la mise au point de ces dits procédés.

Vient ensuite la deuxième phase avec les démonstrateurs pilotes de procédé dont le budget s’est élevé au final à 5 milliards de Sleks (10 milliards d’euros). Cette phase, qui a duré 4 ans de 2014 à 2017, comprend la construction des démonstrateurs pilotes au sein de deux laboratoires distincts, la mise en place d’entrepôts blindés compartimentés pour le stockage sécurisé du CL-20 et de ses intrants.

Suite à la mise en place de la coopération militaro-industrielle entre Rasken et Karty, le calendrier s’est grandement accéléré avec un passage à la production industrielle dès 2022 contre 2028 auparavant. Mais avant la production industrielle, beaucoup d’étapes restent à compléter ; l’étape la plus critique étant la validation industrielle, devant s’étaler sur 2 ans de 2018 à 2019. Cette étape consiste, comme son nom l’indique, en la validation des procédés de fabrication industrielle mais également en une vérification que le coût de production a bien été abaissé à au moins 150 Sleks (300 euros) par kg. Le budget alloué à cette phase devrait s’élever en tout et pour tout à 1,7 milliard de Sleks (3,4 milliards d’euros).

La quatrième phase, celle de la montée en cadence pilote & qualification munitions, devrait s’étaler de 2020 à 2021 pour un budget estimé de 8 milliards de Sleks (16 milliards d’euros). Cette étape consiste en un agrandissement massif des unités de production pilote avec une montée en cadence dans le but de produire suffisamment de systèmes d’armement modifiés au CL-20 afin de les tester de manière approfondie ; la partie test de l’armement étant assurée en grande partie par les Kartiens, ceci bénéficiant de vastes terrains de test/entraînement.

Enfin, la cinquième phase, celle du passage à une production industrielle qui commencera en 2022 et qui n’a pour l’instant pas de date de fin, devrait bénéficier d’un budget de 12,3 milliards de Sleks (24,6 milliards d’euros). Cette phase consiste en une construction massive des capacités de production bénéficiant des agrandissements préparés en conséquence lors de la quatrième étape. L’objectif final étant la production de 1 000 tonnes de CL-20 par an réparties à égalité entre les deux nations.

En parallèle de ces étapes, la constitution d’un stock stratégique d’intrants et la construction des entrepôts de stockage devrait mobiliser un budget de 3 milliards de Sleks (6 milliards d’euros).

Au total, le programme EHR-20 aura mobilisé des scientifiques durant près de 14 ans, de 2008 à 2022, pour un budget total de 34 milliards de Sleks (68 milliards d’euros).

En écriture

Sommaire