Création de pays

SECONDAIRE : Territoires du TaritanGénéralités :

Nom officiel : Territoires du Taritan

Nom courant : Taritan

Gentilé : Taritanois / Taritanoise

Inspirations culturelles : Moyen-Orient médiéval, Afrique du Nord précoloniale, Asie centrale.

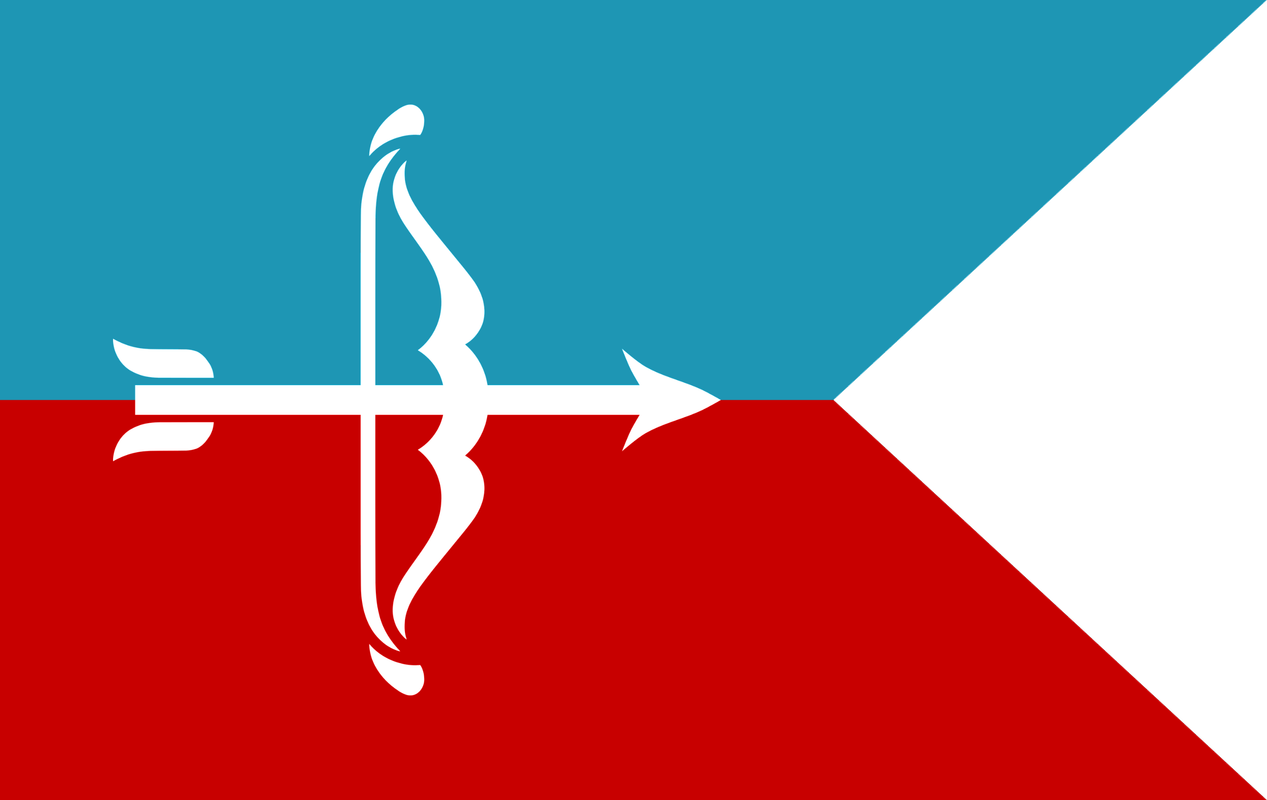

Drapeau :

Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : Taritan (langue standardisée)

Autre(s) langue(s) reconnue(s) : Dialecte madhi, variantes tribales et haloumes

Capitale : Al-Nasir (province 26 - reconnue historiquement par toutes les factions comme capitale officielle, bien que disputée)

Superficie : 457 083 km²

Population : 12 000 000 habitants

Aperçu du pays :

Au tournant de l’an – 1200 (807 réel), le territoire de l’actuel Taritan n’est encore qu’un ensemble éclaté de terres semi-arides, de montagnes inhospitalières et de plaines entrecoupées d’oasis saisonnières. Aucun pouvoir central n’existe. Le territoire est alors dominé par des confédérations tribales nomades et des foyers sédentaires embryonnaires, très localisés. Les populations sont éparpillées selon trois grandes zones : à l’est (provinces 18, 19, 24), on trouve des clans montagnards regroupés autour de sanctuaires totémiques ; au centre (provinces 26, 27, 13, 25, 28), de petites communautés pastorales nomades pratiquent une transhumance cyclique entre vallées fertiles et hauts plateaux ; à l’ouest (provinces 9, 10, 11, 6), les vastes plaines sablonneuses sont ponctuées de campements éphémères, souvent structurés autour de puits communautaires ou de marchés saisonniers.

La métallurgie est encore balbutiante, bien que l’on retrouve dans certaines sépultures primitives du sud-est (province 30) des bijoux en cuivre natif, preuve de l’émergence d’une culture artisanale distincte. Les formes de pouvoir sont alors profondément enracinées dans les liens claniques, transmis par la parole, renforcés par des rites collectifs centrés sur les cycles du feu et de la pluie. Les ghouls (maisons lignagères élargies) forment l’unité sociale de base, regroupées par affinité rituelle en tayaïrs, sortes de fédérations religieuses temporaires qui régulent l’accès à l’eau, la paix sacrée entre tribus, et la gestion des campements collectifs. Aucune écriture n’est encore attestée : la transmission repose sur les aînés-mémoires, figures centrales dans les cérémonies de serment.

Vers –1140 (867 réel), dans les provinces centrales (notamment en 26 et 13), des foyers plus densément peuplés émergent autour de sources pérennes et de bassins de pâture riches. On assiste à la consolidation des premiers pactes inter-tribaux, appelés ultérieurement “ligues de pierre”. Ces alliances, encore instables, sont scellées par des mariages rituels, des banquets d’offrande, ou des pactes gravés sur des stèles dressées. Un fragment de tablette en schiste retrouvé dans la province 13 mentionne, selon les spécialistes, le nom du chef Torhaz de la “Vallée des Trois Tentes”, peut-être le premier individu désigné par un titre collectif dans cette région.

Entre –1120 et –1080 (887–847 réel), une longue sécheresse frappe durement les provinces de l’ouest et du centre (notamment 10, 11, 25, 27), forçant de nombreux groupes à se réfugier dans les montagnes orientales plus humides (provinces 18, 19). Ce déplacement massif renforce le pouvoir des tayaïrs orientaux et marque les prémices d’un clivage culturel : les montagnards développent des rituels plus stricts, centrés sur l’ascèse et les épreuves d’endurance, tandis que les anciens campements de la plaine conservent une religiosité plus ouverte et cérémonielle. Cette dualité doctrinale aura des conséquences théologiques majeures plusieurs siècles plus tard.

Aux alentours de –1050 (927 réel), les sites de Rohqam (province 19), de Bahloun (province 18) et d’Itzar (province 24) deviennent des centres rituels majeurs, attirant des pèlerinages saisonniers. Ces cités ne sont pas encore fortifiées, mais elles abritent des autels communautaires, des enceintes sacrées et des archives orales centralisées. C’est dans ce contexte qu’apparaît le culte de la Lumière Haute, ancêtre du haloumisme : on y vénère un dieu unique céleste, porteur d’ordre et de feu sacré. Un chant rituel transmis dans la province 24 évoque “l’éclat brûlant qui scelle les serments” – expression reprise des siècles plus tard dans les textes du Livre de la Clarté.

La seconde moitié de la période (–1040 à –950 / 937 à 1057 réel) est marquée par une intensification des échanges transrégionaux. Des routes caravanières rudimentaires traversent les provinces 26, 13 et 25, reliant les plateaux centraux aux vallées montagnardes. Le sel, les étoffes de laine et les objets de culte sont échangés contre des outils de pierre dure ou des fragments de métal travaillés. Le col de Zal-Ashur (province 13) devient un point stratégique : s’il n’est pas encore contrôlé par une entité politique, il est surveillé par une ligue armée du centre, première forme embryonnaire d’une autorité coercitive régionale.

Enfin, c’est dans cette période que s’ancre le mythe de Rahsif, figure semi-légendaire présentée comme l’unificateur des sept tribus du centre (localisées principalement en 25, 26, 27). Son histoire, transmise oralement pendant des siècles, raconte la fondation d’un pacte éternel au pied de l’arbre sacré de Tamzir (emplacement disputé, mais souvent situé en province 26). Qu’il ait réellement existé ou non, Rahsif incarne déjà, dès cette époque, le désir profond d’unification spirituelle et politique face au morcellement endémique.

Vers l’an –948 (1059 réel), à la sortie des sécheresses prolongées du siècle précédent, le centre du territoire taritane (notamment les provinces 13, 26 et 27) connaît une transformation socio-politique majeure. Les anciennes ligues claniques se stabilisent autour de centres urbains naissants, grâce à la fixation de populations autrefois nomades et à la consolidation des sanctuaires cultuels en véritables noyaux d’autorité. Cette dynamique, favorisée par le retour de précipitations régulières dans les plaines de l’est (provinces 25, 28, 29), déclenche une hausse sensible de la densité démographique : certaines zones, comme le triangle fertile 13-25-26, atteignent jusqu’à 8 habitants/km² selon les modélisations contemporaines.

C’est dans ce contexte que naît le royaume de Kharma, premier État monarchique stable attesté sur le territoire. Il se structure autour de la cité sanctuarisée de Djayr-Kharma, édifiée dans l’actuelle province 13, sur les fondations cultuelles d’un ancien centre tayaïr. Malkhoun Ier, seigneur charismatique issu d’une ligue de chefs de guerre caravaniers, s’y proclame Gardien du Cycle du Feu, se légitimant par un clergé solaire en pleine institutionnalisation. L’organisation du royaume repose sur trois piliers : une milice de garnison, des prêtres-feuilles gardiens des rites, et un conseil de caravaniers régulant les marchés de passage entre les provinces 13, 25 et 26.

Vers –932 (1075 réel), un autre royaume émerge dans les hautes terres orientales : Yirân, centré sur la forteresse d’Al-Talâm, bâtie à flanc de montagne dans la province 19. Son fondateur, Tarhoun el-Yir, transfuge de lignages semi-nomades récemment sédentarisés, impose un modèle technopolitique original : il organise le captage des crues des oasis par des digues en pierre sèche et développe un système de puits collectifs. Sa richesse repose sur l'importation de cuivre depuis les montagnes de Nahraban (par la province 30) et la frappe d'une monnaie locale, le dinar yirânide. Il met en place un corps de scribes itinérants, chargés de consigner les décisions royales sur des tablettes de bois huilé, prémices du système des registres d’Al-Talâm, premier embryon d’administration territoriale écrite du pays.

En parallèle, plusieurs forteresses rocheuses émergent dans les contreforts est et sud-est (provinces 18, 20, 23) : Rahab, Ishtâr, Mafoudh... Ces sites, construits d’abord comme lieux de refuge pour les lignages rituels, deviennent des garnisons semi-héréditaires, souvent liées à un lignage religieux dominant. Bien qu’aucune ne fonde encore de royaume autonome, leur influence structurante deviendra déterminante à l’époque califale. Ces bastions incarnent une nouvelle logique du pouvoir : sacralisation de la défense, fusion du militaire et du religieux.

Entre –910 et –870 (1087–1127 réel), une mutation religieuse de fond transforme l’est du territoire. Dans la province 24, dans la cité montagnarde de Zeyrah, émerge un prédicateur itinérant nommé Soun-Hâzim. Synthétisant les anciens cultes solaires et les rites oraculaires des montagnes, il fonde le courant de la Lumière Unique, appelant à dépasser les cultes claniques pour embrasser une foi transcendantale, fondée sur l’union morale et la révélation divine. Bien que rejetée par les royautés existantes, cette doctrine séduit une part croissante des marchands et des clercs citadins. En –854 (1103 réel), Zeyrah se dote d’un Concile de Pèlerins qui gouverne la ville selon des principes non-héréditaires. Ce modèle, sans souverain ni armée, mais basé sur une légitimité spirituelle partagée, constitue le noyau futur de la sphère haloumique.

Sur le plan commercial, les routes caravanières deviennent plus structurées. Entre les provinces 13, 25, 26, 27, et jusqu’aux marges désertiques de l’ouest (provinces 9, 10), apparaissent des comptoirs semi-fortifiés, situés à 3 ou 5 jours de marche les uns des autres. On y échange du sel, des étoffes tissées dans les villes du centre (notamment 13 et 26), des outils en fer importés par la côte nord (probablement via la province 12), et des pierres semi-précieuses extraites des massifs du sud-est (province 30). Pour sécuriser les échanges, les marchands gravent des talwat, pactes commerciaux codifiés, sur des plaques de cuivre suspendues aux colonnes de marché.

Mais cette prospérité attise les tensions. En –829 (1128 réel), un conflit frontalier éclate entre les royaumes de Kharma (province 13) et de Yirân (province 19), pour le contrôle du col de Zal-Ashur (localisé en province 26), qui régule une route caravanière vitale. Après six années de guerre, marquées notamment par la bataille de Qash-Yem (–824 / 1133 réel), un traité de partage des revenus commerciaux est signé, sous l’arbitrage de notables caravaniers de la province 27. Ce traité, gravé en deux versions (l’une en dialecte yirânide, l’autre en langue khermite), marque le premier accord diplomatique bilatéral officiel de l’histoire taritane.

Entre –800 et –740 (1157–1217 réel), les tensions entre royaumes et tribus s’intensifient. Les monarchies sédentaires imposent des tributs aux tayaïrs nomades du centre (provinces 25, 27, 28), provoquant une série de raids de représailles connus sous le nom de guerres des dunes. Ces conflits provoquent la destruction de plusieurs campements et sanctuaires itinérants, forçant de nombreuses familles à migrer vers les villes. L’urbanisation s’accélère, notamment dans les provinces 13 et 26, qui voient naître des quartiers d’artisans spécialisés dans la céramique, le tannage et le tissage.

En –762 (1195 réel), une inscription gravée sur stèle retrouvée dans la cité d’Al-Bahr (province 12) mentionne l’unification de trois royaumes de l’est (probablement situés en provinces 18, 19, et 24) dans une Ligue Religieuse de Défense, dirigée par un Haut Intercesseur. Cette coalition, bien que brève (moins de deux décennies), jette les bases d’une fusion entre autorité spirituelle et gouvernance militaire qui inspirera les modèles califaux futurs.

Vers la fin de la période, aux alentours de –714 (1293 réel), plusieurs lignages réformateurs issus de Zeyrah (province 24) pénètrent les cours royales, notamment à Djayr-Kharma (13) et Al-Talâm (19). Ces prêtres érudits introduisent les notions de loi révélée, de justice divine universelle, et de moralité royale codifiée. Bien que d’abord marginaux, ces concepts infiltrent progressivement les discours politiques, sapant lentement la légitimité des rois-guerriers. Sans le savoir, ces réformateurs préparent le terrain idéologique de la future unification halmique, qui bouleversera la région un siècle plus tard.

Vers –703 (1310 réel), le territoire de Taritan entre dans une ère de recomposition idéologique et politique profonde. Après des siècles de rivalités entre royaumes locaux et lignages religieux, c’est au cœur du territoire, dans la cité d’Al-Nasir (province 26), que s’enracine un mouvement inédit. Longtemps simple ville carrefour au croisement des routes caravanières reliant l’est (provinces 19, 20, 24), le centre (25, 26, 27) et les marges désertiques de l’ouest (13, 10), Al-Nasir devient progressivement le foyer d’un renouveau spirituel influencé par la diffusion croissante de doctrines monothéistes venues du nord (notamment depuis les provinces 11 et 12), où circulent des lettrés imprégnés d’influences islamisées.

Ce renouveau prend forme autour d’un prédicateur itinérant, Suhayl al-Mutlaq, fils d’un marchand caravanier de la province 26 et initié dès son jeune âge aux enseignements mystiques de Zeyrah (province 24). Dès –697 (1316 réel), il commence à prêcher dans les marchés d’Al-Nasir un message de paix divine, de fusion spirituelle et d’ordre moral inspiré d’une vision unifiée de la foi Halloum. Il rédige les premiers chapitres du Livre de la Clarté, texte qui synthétise les anciens dogmes oraculaires des lignages montagnards avec une interprétation rigoriste et universaliste du monothéisme. Entouré d’un noyau de docteurs, de marchands influents, de scribes et de chefs caravaniers, Suhayl pose les fondations d’un nouveau pouvoir.

Dès –685 (1328 réel), plusieurs cités de l’est, affaiblies par des décennies de conflits entre lignages militaires et clergés concurrents, se rallient à ce nouveau message. Les provinces 24, 20 et 19 adoptent formellement les principes du Livre de la Clarté, et un concile permanent se réunit à Al-Nasir pour en rédiger les applications légales. En –660 (1353 réel), Suhayl se proclame Calife-Gouverneur de la Lumière Unique, une autorité à la fois religieuse et administrative, et fonde le Califat Unificateur de Taritan. Il rebaptise la cité d’Al-Nasir en “Cité de l’Alliance” et y fonde l’Académie de la Sagesse, construite sur les ruines d’un ancien temple solaire, qui devient le centre intellectuel du Califat.

Le corpus juridique, appelé Loi Halmanique, codifie un droit mixte : fusion entre législation tribale (issus des pactes talwat du désert), exégèse spirituelle haloumique, et rationalité administrative. Chaque province convertie est organisée en wilaya, gouvernée par un émir religieux nommé directement par le Calife et soumis à un serment de fidélité à la Clarté. Les wilayas de la première heure, Zeyrah (24), Qazah (21), Talâm (19), Rahab (20) deviennent les piliers du nouvel État.

La montée en puissance du Califat est rapide. Entre –650 et –620 (1357 – 1387 réel), les campagnes militaires menées par les généraux Zahir al-Khatib (province 19) et Muawiya ibn Latif (province 20) permettent la conquête de vastes zones sans véritable résistance. La province 22 (Rahabat) rejoint le Califat sans combat, tandis que Qazah (21), longtemps fortifiée, tombe après un siège de trois semaines. L’ouest est plus difficile à pacifier : dans les provinces 9, 10, 13 et 14, peu ouvertes aux réformes califales, les résistances tribales sont contournées par des négociations religieuses. En –602 (1405 réel), un accord tributaire est signé avec les chefs de lignage des provinces 13 et 14 : ils conservent leur autonomie rituelle en échange d’un impôt caravannier versé à Al-Nasir. Le sud semi-désertique (provinces 28 et 29) est traité comme une zone vassale religieuse, sans occupation militaire directe.

Le règne du successeur de Suhayl, Idris Ier al-Nasiri (–622 à –588 / 1385 – 1420 réel), marque l’apogée du Califat. Le territoire est stabilisé, l’économie florissante : les caravanes circulent de nouveau librement, l’impôt est perçu avec efficacité, et une monnaie commune, le dinar halmique, est utilisée dans tout l’est et le centre. L’armée régulière du Califat, appelée la Garde de la Lumière, compte près de 40 000 hommes, dont un corps d’élite, les Portes du Sceau, chargé de la protection des textes saints. L’administration fiscale est centralisée autour de l’Hôtel des Contrats, à Al-Nasir, qui supervise les pactes commerciaux sur l’ensemble des 26 wilayas. En parallèle, le culte Halloum ancien est presque entièrement absorbé par le dogme halmique, à l’exception de quelques bastions isolés dans les provinces 30 et 28.

Mais cette réussite cache une lente rigidification du pouvoir. Dès –520 (1487 réel), plusieurs cercles mystiques dans les provinces 19, 24 et 30 s’insurgent contre la centralisation religieuse imposée par Al-Nasir. En –510 (1497 réel), dans la province 30 (Qarhan), naît le mouvement Uhlâm as-Sirr, qui prône un retour au mysticisme communautaire, détaché des structures califales. Le calife Ahmad III al-Nasiri ordonne une répression sévère, mais se heurte à la désobéissance croissante des gouverneurs locaux. Le système des wilayas devient alors un foyer de corruption : les gouverneurs se vendent aux notables, les taxes sont détournées, et les caravanes commencent à contourner Al-Nasir au profit de routes alternatives via les provinces 10 et 21. Le trésor voit ses revenus chuter de 50 % entre –470 et –400 (1537 – 1607 réel).

En –390 (1617 réel), un événement marque la fracture définitive : Haydar ibn Shahir, haut-prêtre de Zeyrah et ancien conseiller du califat, tente un coup d’État théologique. Il proclame un Ordre Juste de la Lumière, accusant Al-Nasir de trahir la révélation originale. Le soulèvement échoue militairement, mais provoque une scission durable du clergé halmique : désormais, deux branches s’opposent, l’une fidèle à la Cité de l’Alliance, l’autre fondée sur une lecture mystique et égalitaire, répandue dans les provinces 24, 28 et 30.

La période finale, de –345 à –312 (1662 – 1695 réel), voit le démembrement du Califat. Trois puissances émergent :

– Le Califat Rahabi, maintenu à Al-Nasir (26), aux mains des descendants déclinants d’Ahmad III.

– Le Califat Ulmarite, proclamé par une ligue marchande dans les provinces 21 et 22, sous domination militaire.

– Le Califat Sahranite, union des mystiques de Zeyrah (24) et des chefs de guerre sud-est (provinces 23,28, 29, 30), prônant une foi égalitaire.

Les combats désorganisent totalement les routes commerciales, les bibliothèques sont dispersées, des milliers de rouleaux sont perdus ou brûlés, les scribes fuient vers les marges. La capitale Al-Nasir, encerclée en permanence, perd son statut religieux et devient une cité-fantôme incapable de rayonner. L’année –312 (1695 réel) consacre la chute définitive du Grand Califat, ouvrant un siècle de fragmentation que les générations suivantes nommeront l’Ère des Dynasties rivales.

L’effondrement du Grand Califat Unificateur en –312 (1695 réel) ne laisse derrière lui qu’un territoire morcelé, ravagé par des décennies de centralisation rigide et de tensions théologiques non résolues. Dans le vide laissé par Al-Nasir, trois centres de pouvoir distincts émergent : au centre, les restes fanés du pouvoir califal, reclus dans l’enceinte d’Al-Nasir sous l’autorité de la lignée des Nasirides ; à l’est, la montée d’une autorité militaire et marchande organisée autour de la ville de Talâm, où le général Alim ibn Kharad fonde la dynastie ulmarite ; à l’extrême-est enfin, les premiers cartels structurés se forment dans les montagnes des provinces 21, 20 et 22, initialement pour sécuriser les routes commerciales puis bientôt pour établir une autorité économique autonome.

Le Califat Rahabi, centré sur la province 26, conserve les apparences du pouvoir théocratique mais perd toute influence réelle au-delà de son territoire immédiat. Les Nasirides, devenus de simples gardiens d’un patrimoine religieux en ruine, s’appuient sur des magistratures religieuses corrompues et sur des milices urbaines pour maintenir l’ordre dans Al-Nasir. Leurs prétentions à incarner la continuité du califat sont contestées dès –305 (1702 réel), avec la montée des deux autres puissances. À l’ouest, Alim ibn Kharad rallie autour de lui marchands, artisans et notables militaires déçus par la chute du Califat : en –298 (1709 réel), il se proclame « Sultan des Hautes Cités », instaurant une monarchie rationnelle dans les provinces 8, 9, 10 et 11, fondée sur une administration marchande, une armée professionnelle et une lecture pragmatique de la foi halmique. C’est la naissance du courant ulmarite.

Pendant ce temps, à l’extrême-est, dans les provinces montagneuses de 20, 21 et 22, des chefs de caravane et anciens officiers marginaux fondent des ententes secrètes pour sécuriser les cols et les routes de transit. En –290 (1717 réel), apparaît la première trace de ces accords dans un serment connu sous le nom de “Pacte de Sabilah”, gravé sur une colonne de pierre au col de Maraq. Ce texte fondateur jette les bases d’une organisation souterraine : les cartels. D’abord perçus comme des auxiliaires utiles dans un contexte de chaos logistique, ils deviendront, en moins de quarante ans, une puissance incontournable du paysage taritan.

De –280 à –240 (1727 – 1767 réel), les conflits éclatent entre les trois pôles. Ces affrontements, appelés rétrospectivement Guerres de la Partition Sacrée, ne voient aucune victoire décisive, mais instaurent une logique de guerre de positions, d’alliances éphémères et de domination symbolique sur les sanctuaires. Les Rahabites tentent de préserver l’orthodoxie du Livre de la Clarté, tandis que les Ulmarites, soucieux de rentabilité politique, en proposent une version modernisée adaptée à la gouvernance urbaine. À l’extrême-est, les cartels soutiennent ponctuellement tel ou tel camp, en échange de garanties commerciales, mais refusent toute soumission. La guerre se fait également sur le terrain de la foi : des écoles ferment, des prophètes concurrents émergent, des scribes falsifient les versets du Livre pour les aligner à leur faction.

Au sud et au sud-est (provinces 28, 29, 30), où aucune autorité forte ne s’est reconstituée, un pouvoir composite se forme. Issu des confédérations religieuses rurales, des sages haloums et d’anciens chefs de guerre sans patrie, ce mouvement adopte le nom de Califat Sahranite. Mais malgré son nom, il ne revendique pas l’unification politique. Il repose au contraire sur une structure fédérale souple, souvent tributaire d’alliances spirituelles locales. L’Ordre d’Halloum, courant mystique issu des doctrines haloumes, y prend racine vers –270 (1737 réel), en prônant la justice sociale, la révélation intérieure et la critique de la concentration religieuse du pouvoir. En –260 (1747 réel), son chef théologique, Ayyub al-Daram, proclame que « tout homme juste est imam de sa tribu ». Ce mot d’ordre devient le cœur d’une théologie populaire.

Entre –248 et –222 (1759 – 1785 réel), le cœur du pays, autrefois unifié, devient un patchwork de micro-pouvoirs. Les Ulmarites entrent dans une crise de succession : les héritiers d’Alim ibn Kharad s’entre-déchirent, et les guildes de Qazah (province 9) imposent des assemblées de notables pour superviser la gouvernance. C’est l’acte de naissance du proto-républicanisme marchand, qui conteste le monopole des lignées guerrières. Au centre, les Nasirides survivent uniquement grâce à des ententes avec les familles marchandes de la province 27. À l’est, les cartels contrôlent le flux de marchandises, fixent les taxes de transit et possèdent même leurs propres garnisons privées, appelées les Gardes de Sabilah.

C’est durant cette fragmentation que les haloums consolident leur rôle. Formant des cercles d’études dans les plaines de 25, 26 et 28, ils forment une nouvelle génération de magistrats, d’enseignants, et de médiateurs. La fondation de Zeyrah II en –220 (1787 réel), dans une vallée de la province 30, devient un haut-lieu du savoir mystique et théologique. Dès –210 (1797 réel), des cités aussi différentes que Qazah, Rahabat ou Al-Massira font appel à des haloums comme arbitres de conflits, signal clair d’un transfert progressif de l’autorité morale vers cette caste savante.

À la fin du siècle, entre –200 et –190 (1807 – 1817 réel), les trois dynasties historiques s’effondrent les unes après les autres : les Ulmarites, divisés, laissent place à une constellation de républiques marchandes ; les Rahabites ne contrôlent plus que quelques sanctuaires autour d’Al-Nasir ; les Sahranites, quant à eux, se dissolvent en un vaste réseau de communautés religieuses indépendantes, sans armée ni budget. Le seul pouvoir cohérent reste celui des cartels à l’extrême-est, mais leur structure clandestine les empêche de prendre une posture politique officielle.

Dans ce vide idéologique, quelques figures émergent. Amin ibn Tadrîs, juriste de province 16, et Layla al-Bahrani, penseuse politique de la province 11, écrivent des textes appelant à la fin du lien entre spiritualité et pouvoir exécutif. Ils proposent un modèle d’État parlementaire à base religieuse, mais dont les autorités sont élues, et dont la loi n’est plus dictée par une caste divine. Leurs idées, d’abord marginales, sont reprises dans les cercles de marchands, les académies haloumes, et chez certains cadres sécularistes issus des cartels.

En –188 (1819 réel), une coalition improbable se réunit dans la cité d’Al-Bahr (province 25), entre marchands ulmarites exilés, haloums pragmatiques, anciens officiers des gardes de caravane et intellectuels de Zeyrah. Tous signent un pacte : la création d’une République Islamique Taritane, fondée sur un parlement élu à double lecture (spirituelle et civile), une fiscalité unifiée, et un droit inspiré à la fois du Livre de la Clarté et des chartes de marché. Cette tentative de synthèse entre héritage religieux et modernité institutionnelle met fin à l’ère des dynasties rivales. Elle ouvre une nouvelle phase, pleine d’espoir, mais aussi profondément instable.

Cette déclaration, portée par une volonté de rupture avec les échecs théocratiques précédents, se veut à la fois religieuse dans son inspiration et novatrice dans sa structure : un parlement bicaméral, intégrant à la fois des savants religieux et des notables élus, s’installe à Al-Nasir (province 26), désormais reconfigurée comme capitale symbolique d’une unité morale retrouvée.

Mais cette proclamation repose d’emblée sur un équilibre instable. Le pouvoir républicain s’étend initialement sur un arc limité : les provinces 26, 13, 25, 27, 30, et partiellement 24. Ce noyau est cerné de toute part par des zones hostiles ou incertaines. Au nord-est, les haloums des provinces 18, 19 et une partie de 24 conservent leur autonomie doctrinale. Dans les plaines du sud-ouest (provinces 28 et 29), des ligues tribales se méfient d’un pouvoir central jugé trop laïc. À l’ouest, enfin, les anciens territoires ulmarites (provinces 9 à 11) sont désormais dominés par une mosaïque de guildes armées, de cartels semi-clandestins, et de gouverneurs locaux qui refusent toute allégeance sans garanties d’autonomie. Les provinces désertiques (1 à 6) restent quant à elles en marge totale.

Dès sa première décennie, la République entreprend un ambitieux programme de réforme spirituelle et administrative. Le Livre de la Clarté est réinterprété dans une version dite "jurisconsulte" par les ulémas d’Al-Nasir. La zakat est allégée, un impôt sur le commerce est instauré dans les provinces 25 et 30, et des tentatives d’unification monétaire sont amorcées autour du dinar d’État. En –182 (1825 réel), la République envoie une mission de conciliation auprès des haloums orientaux : elle parvient à établir un pacte de Zeyrah, qui garantit aux académies religieuses de 24 et 30 leur indépendance interne en échange d’un rattachement symbolique au Conseil Républicain.

Mais les tensions ne tardent pas. Dans les provinces tribales (28, 29, 23), l’introduction d’une justice républicaine uniforme provoque des soulèvements locaux. En –176 (1831 réel), la province 29 entre en rébellion ouverte, menée par un lignage tribal refusant l’abandon de la charte coutumière. La République envoie une expédition administrative appuyée par des troupes, mais l’opération échoue. En réponse, un compromis est négocié en –172 (1835 réel) : les juges républicains sont retirés, mais l’impôt est maintenu. C’est un recul politique, qui fragilise l’image de l’État central.

À l’est, la tension monte également. Les haloums réformistes des hautes provinces (18, 19) refusent toute uniformisation doctrinale. Si certains courants modérés acceptent de coopérer, d’autres dénoncent la République comme une trahison du souffle initial halmique. Cette division interne aboutit, vers –168 (1840 réel), à l’émergence d’un courant dissident, l’École des Voiles Intérieures, prônant le retrait du monde et le refus de toute institutionnalisation de la foi.

Au sein même des provinces loyalistes, les fractures s’accumulent. La province 13, initialement pilier du régime, voit l’émergence d’un mouvement réformiste radical porté par les guildes marchandes, qui réclament une redistribution des sièges parlementaires. La province 27, centre logistique stratégique, tombe peu à peu sous l’influence d’un officier ambitieux : al-Raïd ibn Salah, vétéran des campagnes contre les tribus du sud et orateur charismatique, qui appelle à la fin de ce qu’il qualifie de "république molle et indécise".

En –160 (1847 réel), un groupe de partisans d’al-Raïd tente un coup d’État à Al-Nasir. La tentative échoue, mais révèle la fragilité du pouvoir central : les provinces 25, 27, 30 et une partie de 24 refusent de condamner les insurgés. Al-Raïd, habile stratège, transforme son mouvement en une coalition populiste et restauratrice, promettant ordre, foi et sécurité. Dans les provinces les plus marginalisées, ce discours trouve un écho : dans les steppes, les garnisons en déroute rallient sa bannière, et dans les plaines du sud-est, les anciens partisans de l’ordre califal voient en lui une réincarnation du commandement divin.

Entre –155 et –148 (1852 – 1861 réel), des ralliements inattendus accélèrent la chute de la République. Une fraction des haloums de province 24 proclame leur soutien à al-Raïd, au nom du retour à un pouvoir inspiré et fort. Même dans les cercles du Conseil d’Al-Nasir, certains ulémas prônent la négociation avec le général pour éviter un effondrement total. En –146 (1862 réel), la province 13 bascule : sa population urbaine, déçue par les promesses républicaines non tenues, proclame son adhésion à la nouvelle autorité d’al-Raïd.

Le 2e mois de l’an –145 (1862 réel), al-Raïd entre dans Al-Nasir sans combat majeur. Le Conseil Républicain est dissous, la Constitution suspendue, et un décret est gravé sur les murs de la mosquée centrale : la naissance de l’Empire Taritan, régime théocratique-militaire légitimé par la foi, guidé par un souverain inspiré par Dieu, restaurateur de l’unité perdue.

La République, née des cendres des anciens pouvoirs, meurt de ses contradictions : trop religieuse pour les marchands, trop parlementaire pour les traditionalistes, trop centralisée pour les provinces périphériques. Sa chute ne marque pas une rupture, mais une transition brutale vers une ère d’Empire, où la foi, l’autorité et la guerre redeviennent les piliers d’un pouvoir absolu.

L’année –145 (1862 réel) marque la fin de la République Islamique et l’instauration officielle de l’Empire Taritan, fondé par al-Raïd ibn Salah après sa prise sans combat d’Al-Nasir. Le nouveau régime se veut théocratique, centralisé et restaurateur de l’unité nationale. Al-Raïd, s’appuyant sur un clergé fidèle et sur une noblesse militaire façonnée dans les luttes tribales précédentes, établit sa nouvelle capitale à Al-Massira (province 7), cité stratégique des plaines centrales dotée d’un axe caravanier vers l’est et d’un réseau défensif hérité des guerres califales.

Dès –140 (1867 réel), la centralisation devient brutale : une politique d’homogénéisation religieuse est imposée dans tout le cœur du territoire. Des discriminations visent les haloums réformistes, les guildes autonomes marchandes et les juristes indépendants. Les écoles religieuses de provinces comme 18, 19, 24 sont contraintes à la fermeture ou à la soumission. Des familles d’anciens fonctionnaires républicains sont dépossédées, et des tribunaux impériaux mobiles, dirigés par des commissaires, sillonnent les provinces 25, 26, 27 pour punir l’hérésie et le séparatisme.

En –132 (1875 réel), est fondée la milice secrète des Voies de l’Ordre, chargée d’éliminer les oppositions internes, de surveiller les élites religieuses et d’intervenir dans les régions frontalières. Leur premier haut-commandant, Idris al-Zuhiri, dirige depuis Al-Massira un réseau d’agents opérant dans les provinces de l’est et du sud, notamment 30, 24 et 23, soupçonnées de nourrir un ferment dissident.

Mais l’unité impériale est un mirage. Dès –125 (1882 réel), une révolte éclate dans les montagnes de l’extrême-est (provinces 20, 21, 22), où les cartels économiques, exclus du nouveau partage du pouvoir, refusent la taxation impériale. Le soulèvement est appuyé par des milices haloumes implantées dans les provinces 18, 19 et 24. Al-Raïd, vieillissant, délègue la répression à son compagnon d’armes, le général Malik ibn Sharif, gouverneur de province 27.

En –120 (1887 réel), à la surprise générale, al-Raïd meurt sans héritier désigné. Malik ibn Sharif, seul prétendant reconnu, prend le pouvoir et tente de s’imposer en tant que nouvel empereur. Mais son autorité est aussitôt contestée. Dès –119, plusieurs généraux de l’Ouest, autrefois loyalistes, refusent de reconnaître son règne et se proclament empereurs : la guerre des usurpateurs commence.

Entre –118 et –112 (1889 – 1895 réel), le territoire se fracture en blocs militaires rivaux. Chaque capitale de province devient un quartier général. Des généraux se proclament empereurs depuis la province 10, la province 6, la province 14, mais aussi à l’est dans certaines villes des provinces 17, 25 et 29, lorsque des gouverneurs rompent avec Malik ibn Sharif. Celui-ci, repoussé hors d’Al-Masila en –115, se réfugie dans province 26, mais en –113, il est chassé à son tour et remplacé par Asim al-Fazari, autre général autoproclamé empereur. Les proclamations se multiplient : 22 empereurs proclamés entre –120 et –111.

En –111 (1896 réel), face au chaos, l’Ordre Halloum (influant sur les provinces 18, 19, 24) lance un appel solennel à la restauration d’un ordre stable. Mais leur autonomie doctrinale les isole. Dans le même temps, un général républicain, ancien partisan d’al-Raïd devenu dissident, entame des négociations avec les haloums et les cartels pour refonder un projet unifié. En –105 (1902 réel), une rencontre secrète a lieu à Qalhat (province 24), mais les cartels de l’extrême-est (20, 21, 22) refusent l’alliance : la coalition échoue.

Pendant ce temps, dans l’Ouest, un général impérial de génie, Marwan al-Hajj, mène campagne après campagne. Il soumet les provinces 4, et de 6 à 15, élimine ou rallie plusieurs usurpateurs, et marche sur Al-Massira. En –103 (1904 réel), il entre dans la capitale sans opposition et se proclame Empereur Unique. Il lance une grande offensive vers l’Est, conquiert les provinces 27, 25, 26 et menace 24. Son autorité semble inébranlable.

Mais sa montée en puissance provoque l’union de ses adversaires. En –102 (1905 réel), les haloums (18, 19, 24), les cartels de l’extrême-est (20 à 22), et le général républicain Merdhine El-Tahir forment enfin une coalition formelle. Leur objectif : non seulement stopper Marwan qui vient de prendre les provinces 28, 29, et 30, mais poser les bases d’un régime fédéral et décentralisé. La première bataille majeure a lieu dans les cols de province 23 : bataille d’Al-Damrah, indécise mais coûteuse. Marwan recule, perd des lieutenants, et se replie vers Al-Massira.

En –101, une tentative de réorganisation impériale échoue. Son armée, fatiguée, commence à se mutiner. En –100, alors qu’il tente de se replier dans les hautes plaines de province 14, Marwan est assassiné par ses propres officiers. Son corps est brûlé, et ses anciens lieutenants se proclament à leur tour empereurs, relançant le cycle de division.

Entre –100 et –96 (1907 – 1911 réel), la fragmentation reprend. À l’ouest, plusieurs généraux reprennent les armes. Au centre, la province 26 est disputée entre trois factions. À l’est, la coalition progresse. Elle reprend les plaines de 27, puis la capitale Al-Massira en –96 (1911 réel), sans grand combat : les derniers fidèles impériaux fuient vers les provinces 6 et 6, où ils sont réduits à l’état de seigneuries locales.

La reconquête se poursuit jusqu’en –92 (1915 réel), avec une série de campagnes dans les zones désertiques (3 à 6), l’élimination des derniers seigneurs impériaux à l’ouest (provinces 9 à 15), et la pacification de l’arc central (26, 25, 27, 29).

Le 17e jour du 6e mois de –92 (1915 réel), à Al-Bahr (province 25), les représentants des cartels, des haloums et du commandement républicain signent l’Acte de Fondation de la République Fédérale de Taritan. L’Empire est aboli. Le territoire est restructuré autour de provinces semi-autonomes, dotées d’assemblées locales, mais unifiées par un Sénat fédéral siégeant à Al-Nasir, restaurée comme capitale partagée.

En 15 ans, 29 empereurs ont été proclamés. Aucun n’a pu dominer durablement. Ce chaos donne naissance à une leçon politique amère, mais fondatrice : nul homme seul ne peut revendiquer le monopole de la foi et du pouvoir. Ainsi s’ouvre une nouvelle ère : celle de la République Fédérale.

L’Acte Constitutionnel de la République, ratifié par les délégués des coalitions victorieuses (haloums, cartels et républicains), reconnaît officiellement un État fédéral décentralisé, composé de provinces civiles ordinaires et de trois zones spéciales à statut renforcé :

- Les territoires haloumiques (provinces 18, 19, 24), qualifiés de « Communautés doctrinales fédérées », disposent d’une autonomie spirituelle et judiciaire interne, ainsi que d’un droit de veto symbolique au Sénat sur les lois religieuses générales.

- Les territoires cartelaires (provinces 20, 21, 22), reconnus comme « Régions économiques fédérées », conservent leur structure interne de conseil commercial, leur fiscalité propre, et un droit exclusif sur la sécurisation des flux marchands à l’est.

- Enfin, le territoire de Mahdi, correspondant à la moitié sud du désert Mahdi (provinces 1, 2, 3, 5), rejoint officiellement la République en –66 (1941 réel) après une demande déposée par les chefferies tribales en –68 (1939 réel), suite à l’annexion du nord désertique par l'Azzymérie. Intégré comme « Territoire tribal associé », les peuples Mahdis conserve ses coutumes internes, ses juridictions lignagères, et n’envoie qu’un représentant symbolique au Sénat fédéral.

Cette organisation polycentrique, bien que fragile en apparence, permet un essor spectaculaire. De –70 à –27 (1937–1980 réel), Taritan connaît un véritable âge d’or. Le commerce entre les zones cartelaires et les provinces haloumiques est relancé, de grandes routes transversales sont ouvertes entre les hauts plateaux de 30 et les plaines centrales, et des pôles urbains renaissent à Al-Nasir, Zeyrah, et même Al-Bahr. Les écoles haloumiques retrouvent leur rayonnement : en –49 (1958 réel), l’Université de Zeyrah II inaugure une chaire conjointe de théologie, mathématiques et jurisprudence économique, attirant des étudiants depuis la côte orientale.

Les cartels, de leur côté, régulent efficacement (marché noir principalement) les marchés du cuivre, du sel et des pierres semi-précieuses. La sécurité des routes est assurée par un corps de gardes commerciaux fédérés, tandis que le territoire Mahdi devient un lieu d’expérimentation juridique entre coutume tribale et administration moderne. Une génération entière croit à la stabilité républicaine.

Le pouvoir exécutif fédéral est confié à un Chancelier, élu par le Sénat, sans durée de mandat fixée, mais révocable à tout moment par vote d'une majorité renforcée. Jusqu’en –27 (1980 réel), 7 chanceliers successifs assurent une gouvernance stable, souvent issus de compromis entre coalitions de provinces loyales.

Mais en –27, la mécanique s’enraye. L’arrivée au pouvoir du chancelier Ahmad Sayfir, ancien gouverneur de province 28, marque un tournant. Technocrate opportuniste, il concentre les pouvoirs, négocie directement avec les cartels sans passer par le Sénat, bloque la réforme de représentation mahdienne, et renforce sa garde personnelle à Al-Nasir. Son règne inaugure une ère de corruption latente, de paralysie législative et de frustrations territoriales croissantes.

Entre –27 et –4 (1980–2003 réel), quatre chanceliers se succèdent, souvent renversés dans l’indifférence ou la colère. Aucun ne parvient à maintenir la cohésion fédérale. Les haloums protestent contre l’interdiction de certaines décisions spirituelles en matière de succession ; les cartels refusent de soumettre leurs douanes à l’autorité fiscale commune ; les représentants des peuples Mahdis (que l'on nommera Mahdi(e)(s) pour plus de facilité) boycottent à deux reprises les sessions parlementaires (–14 et –9).

À partir de –10 (1997 réel), un retour progressif du vocabulaire impérial s’amorce dans les sphères publiques : la presse parle d’« unité perdue », des groupes extrémistes exaltent la mémoire d’al-Raïd comme modèle d’ordre, et des chants militaires sont rejoués dans certaines cérémonies publiques à Al-Masira. La population, lassée par les impasses sénatoriales, commence à soutenir l’idée d’un pouvoir fort. Les anciens partisans de la République originelle sont vieillissants, isolés, minoritaires.

Le chancelier en poste depuis –4 (2003 réel), Jamal Hareth, issu de la faction centraliste, profite de ce climat. Ralliant à lui plusieurs chefs militaires et des gouverneurs des provinces centrales, il tente en l’an 0 (2007 réel) un coup d’État, qu’il justifie au nom de la « restauration de l’ordre, de la foi, de la sécurité et de la vérité du Peuple Unique ». Le Sénat est mis en résidence surveillée, plusieurs représentants haloums sont arrêtés, et Hareth proclame la fin de la République, sans encore oser revendiquer le titre d’empereur.

Mais les zones spéciales, haloumes, cartels, Mahdis, refusent toute participation. Le spectre d’un nouveau conflit plane. Ainsi s’ouvre une ère d’incertitude, marquée par les échos de l’histoire impériale et les fractures jamais vraiment refermées du passé taritane.

En quelques semaines à peine, quatorze provinces, dont la capitale fédérale située en province 26, tombent entre les mains d’une junte impériale autoritaire, qui réinstaure un régime centralisé à partir de la doctrine calquée sur l’ancienne idéologie impériale. Face à cette avancée fulgurante, la République, bien que théoriquement encore en possession de seize provinces, ne contrôle réellement plus que six d’entre elles. L’Ordre Théologique haloumique domine pleinement ses trois provinces orientales (18, 19, 24), tandis que les cartels, bien qu’officiellement neutres, exercent une domination économique et para-étatique complète sur les provinces 20, 21 et 22. À l’ouest, l’Union Tribale Mahdi maintient fermement son autorité sur quatre provinces désertiques, dans une posture d’autonomie accrue et de revendication à peine dissimulée d’indépendance complète. La République fédérale, réduite à un noyau territorial central limité, tente cependant de reprendre l’initiative, et avec l’appui des forces théologiques, lance une vaste offensive en direction de l’ouest, parvenant à encercler la capitale et à la placer en état de siège. Après quatre mois de combats urbains, ravageurs et impitoyables, la ville est reprise, et avec elle la province 16, solidifiant à nouveau une base territoriale viable. Dans le même temps, l’Union Tribale Mahdi, relancée par cet élan militaire, lance une contre-offensive qui force les impériaux à se retirer de plusieurs fronts.

Mais l’Empire refuse de capituler. Loin de s’effondrer, il réorganise ses lignes et lance une vaste contre-attaque à l’ouest, particulièrement contre les Mahdis, finançant son effort de guerre par le pillage méthodique des provinces 9 et 15, autrefois bastions républicains. Ce pillage a pour effet de déclencher des soulèvements populaires dans ces mêmes provinces, accentuant l’affaiblissement impérial. Malgré cette pression croissante, les impériaux cherchent toujours à obtenir le soutien officiel des cartels de l’extrême-est, leur promettant l’autonomie totale de leurs routes commerciales en échange d’un appui militaire. Ces tractations se révèlent incertaines. Sur le plan militaire, les impériaux perdent coup sur coup les provinces 12, 13, puis 28, ce qui porte un coup sévère à leur stratégie d’encerclement.

Face à cette évolution rapide du conflit, la République fédérale tente de consolider ses gains par un geste politique spectaculaire : lors d’un discours solennel au Sénat fédérale, elle proclame officiellement un retour à un modèle fédéral renouvelé, en récompensant ses alliés. L’Ordre Théologique haloumique se voit attribuer la province 23 ; les cartels obtiennent la province 30 ; et les rebelles antifédéraux, récemment intégrés à l’alliance républicaine, héritent des provinces 9, 15 et 28. Mais ce partage du territoire, destiné à récompenser les alliances de circonstance, produit des effets inverses. Les rebelles, rassemblés autour de leur bastion des provinces 9 et 15, rejettent violemment cette logique de marchandage. Ils dénoncent une république rongée par la corruption, incapable de défendre l’idéal initial d’unité nationale, et préfèrent alors fusionner l’efficacité administrative du modèle impérial avec les principes parlementaires. Une Nouvelle République est proclamée dans ces provinces, marquant l’émergence d’un troisième camp : ni impérial, ni fédéral, mais centralisateur, populaire, autoritaire et républicain à la fois.

Ce n’est pas tout. La concession de la province 23 aux cartels révolte profondément l’Ordre Théologique haloumique. Ces derniers, qui ont sacrifié leurs troupes dans l’effort de guerre, ne comprennent pas comment un État théologique peut être relégué au même rang qu’un réseau criminel qui, jusque-là, n’avait jamais pris part aux batailles. À leurs yeux, le pouvoir républicain est devenu une farce : la République ne mérite plus leur loyauté. Le haut-conseil haloumique se divise alors entre partisans d’un nouveau califat et ceux d’un retour à une république islamique purgée de toute influence laïque. Les cartels, de leur côté, rejettent toute autorité religieuse et réclament que l’autonomie économique qu’ils exercent à Nahraban et dans les montagnes extrême-orientales soit reconnue comme la norme d’organisation pour tout le territoire. Deux nouvelles factions émergent alors de ce double rejet : l’Ordre Théologique Haloum, isolé mais idéologiquement rigide, et le Consortium de Nahraban, force pragmatique, cynique et dominée par les flux financiers, les armées privées et les routes clandestines.

Mais les conséquences de la grande annonce fédérale ne s’arrêtent pas là. Dans la province 29, un groupe de banquiers, commerçants et élites financières ayant historiquement soutenu la République se retrouvent marginalisés par les nouvelles réformes. Ces élites avaient investi lourdement dans les provinces 28, 30 et 23, désormais attribuées aux rebelles, à l’ordre théologique et aux cartels respectivement. Non seulement leurs intérêts économiques sont balayés d’un revers de main, mais leurs anciens partenaires républicains ignorent désormais leurs revendications. Face à cette trahison, ces élites se rapprochent de la doctrine impériale, y voyant un rempart contre l’anarchie et le délitement de l’État. De là naît la Confédération de Sahrani, organisée autour de la province 29, qui, grâce à des levées massives d’armées privées et à l’achat de mercenaires étrangers, devient rapidement la troisième puissance militaire du pays. S’étendant rapidement vers les provinces 30, 28 puis 23, la Confédération impose un modèle de gouvernance basé sur l’ultra-autonomie régionale, tout en s’opposant fermement aux rebelles, aux cartels, et même à la République fédérale.

Pendant ce temps, à l’extrême-ouest, les Mahdis, longtemps restés en retrait, réévaluent leur position. Le traité d’union signé autrefois avec la République leur laissait la possibilité de se détacher librement en cas d’instabilité majeure. Ils ne proclament pas encore l’indépendance, mais leur rhétorique se fait de plus en plus souverainiste. Leur objectif est clair : unifier le désert de Madi, aujourd’hui divisé entre leur contrôle au sud et une occupation étrangère au nord. Pour cela, il leur faudra reprendre la province 4, carrefour stratégique désormais dominé par les impériaux. Mais avant même qu’ils ne puissent engager cette reconquête, un événement inattendu vient redessiner la carte : des généraux issus des provinces 4 et 6, frustrés par les défaites de l’Empire, proclamèrent le Nouvel Ordre Impérial. Ce mouvement, encore plus radical que le précédent, prône un autoritarisme militaire pur, sans vernis idéologique. S’ils ne s’opposent pas immédiatement à l’ancienne Empire, ils refusent de se soumettre à sa hiérarchie. Une huitième puissance venait de naître.

Dès lors, la guerre devient totale. Le Nouvel Ordre lance simultanément deux offensives : l’une contre les Mahdis dans les provinces 2, l’autre contre les rebelles dans la province 9. L’Empire impérial, pour sa part, subit une contre-attaque des Mahdis sur la province 5, mais tente de conserver l’initiative en lançant une campagne de reconquête contre les rebelles dans la province 15, tout en coordonnant avec la Confédération une double offensive sur la province 27, cœur stratégique de la République fédérale. Cette dernière, bien que sévèrement affaiblie, tente de contenir l’effondrement. Elle ordonne une offensive sur la province 10 pour reconquérir des territoires et riposte contre les rebelles sur la province 9, tout en préparant une ligne de défense dans la province 17 contre une éventuelle guerre contre les haloums. De leur côté, ces derniers, bien qu’idéologiquement isolés, lancent, avec l’appui involontaire des cartels, une double offensive contre la province 23, dernier verrou du centre. Les provinces 18, 19 et 24 se militarisent lourdement, tandis que les cartels, dans les provinces 20, 21 et 22, arment leurs milices et tentent de maintenir les routes ouvertes à tout prix. Les rebelles, quant à eux, encaissent les offensives impériales et confédérales, mais tentent une percée audacieuse pour reprendre la province 28. La Confédération, déjà engagée contre la République, subit elle aussi une attaque sur la province 23, tout en lançant avec l’Empire une percée majeure sur la province 27.

Chaque faction est désormais engagée sur plusieurs fronts. Les lignes bougent sans cesse. Les 16 000 hommes que comptait encore l’armée républicaine dix ans plus tôt sont aujourd’hui dispersés, diminunés et partagés entre les huit puissances qui se disputent le territoire. Les offensives s’enchaînent, les fronts s’effritent, mais aucun camp ne parvient à briser l’équilibre. La guerre, dans toute sa complexité, est entrée dans une nouvelle ère.

Étendus sur près de 460 000 km², les Territoires du Taritan présentent une diversité géographique aussi radicale que les fractures politiques qui les traversent. L’espace se structure autour de trois grandes strates naturelles, désert, plaines et montagnes, qui ne sont pas seulement des environnements physiques, mais des réalités politiques, culturelles et stratégiques à part entière.

À l’extrême-ouest du pays, les provinces 1, 2, 3, 4 et 5 dessinent la ligne d’ouverture sur l’inconnu : une zone désertique inhospitalière, sans relief majeur, balayée par des vents secs et peu propice à l’agriculture sédentaire. C’est le berceau des Mahdis, peuple nomade structuré autour de tribus endogames, ancrées dans une tradition de mobilité et d’autonomie politique. Le désert n’est pas ici un vide, mais un territoire vivant : traversé de caravanes, ponctué d’oasis isolées, rythmé par les migrations saisonnières. Les provinces désertiques ne sont pas seulement un repaire marginal : elles constituent une frontière mouvante avec les ambitions centralisatrices des autres factions. Leur rudesse en fait un rempart naturel difficilement franchissable pour les grandes armées, mais aussi un espace de guérilla idéal.

Plus à l’est, les plaines de l’ouest et du centre, englobant les provinces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28 et 29, constituent le véritable cœur historique de l’ancien État. Ces provinces aux terres plus fertiles, traversées par des fleuves intermittents et abritant les plus anciennes villes du continent, concentrent aujourd’hui les principaux enjeux militaires et politiques. C’est ici que se trouvent les centres de pouvoir des factions rivales : Al-Nasir (26) pour la République Fédérale, Al-Massira (7) pour l’Empire, Al-Bahr (9) pour la Nouvelle République. Les plaines ne sont cependant pas un espace unifié : leur morphologie ouverte en fait un champ de bataille constant, où les lignes de front évoluent au rythme des saisons et des alliances. Les batailles pour le contrôle de ces provinces ont laissé derrière elles des villes en ruines, des campagnes pillées et des couloirs humanitaires instables. Elles restent toutefois le socle économique et logistique de toutes les armées : c’est dans les plaines que se cultivent les vivres, que se lèvent les garnisons, que se rassemblent les populations.

À l’est, le relief s’élève brutalement. Les provinces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 30 dessinent un arc montagneux continu, aux pentes abruptes et aux cols escarpés, souvent enneigés plusieurs mois par an. C’est là que se sont repliés les Haloums, dans les provinces 18, 19 et 24, où ils ont pu maintenir leurs écoles théologiques protégées par la topographie autant que par la ferveur de leurs fidèles. C’est là également que prospère le Consortium de Nahraban, dans les provinces 20, 21 et 22, réseau criminel organisé autour des flux commerciaux détournés et de l’exploitation des routes de contrebande. Les montagnes sont imprenables, mais elles ne sont pas invincibles : les tentatives d’incursions militaires y échouent souvent faute de logistique adaptée, mais les escarmouches, les assassinats politiques, les embuscades y sont monnaie courante. La province 23, à la charnière entre les hauteurs et les plaines, cristallise d’ailleurs toutes les tensions entre théocrates et cartels, République et Confédération.

Enfin, les provinces frontalières, notamment la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 30, jouent un rôle pivot : ce sont des zones de contact instable, tantôt avancées militaires, tantôt territoires de négociation, de repli ou de soulèvement. Elles sont le théâtre d’un éternel va-et-vient territorial, de pactes provisoires et de trahisons soudaines. La géographie taritane n’a rien d’inerte : elle structure le conflit, elle l’oriente, elle le démultiplie.

Aujourd’hui encore, aucune faction n’a réussi à contrôler durablement l’ensemble des plaines, aucune armée ne s’est imposée dans les montagnes sans compromis avec les acteurs locaux, et aucun régime ne s’est maintenu dans le désert sans pactiser avec les tribus. La géographie est devenue, dans les faits, un acteur politique de plein droit. Et tant qu’un pouvoir unique ne parviendra pas à concilier ces espaces si fondamentalement dissemblables, les Territoires du Taritan resteront un pays sans paix.

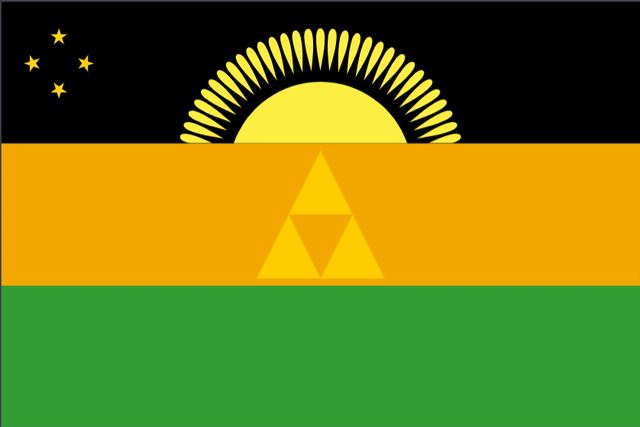

Carte Politique des Factions du Taritan

Couleurs des factions :

🟪 Violet clair : Confédération de Sahrani (28, 29, 30, 23)

🟩 Vert clair : Consortium de Nahraban (Cartels) (22, 20, 21)

🟦 Bleu clair : Empire Taritan (5, 7, 10, 8, 11, 14)

🟨 Jaune : République Fédérale Taritan (Ancienne République) (12, 16, 17, 13, 27, 25, 26)

🔴 Rose : Union Tribale Mahdi (1, 2, 3)

🟣 Violet foncé : Nouvel Ordre Impérial (9, 15)

🟢Vert foncé : Nouvelle République Taritan (Rébellion) (4, 6)

🟧 Orange : Ordre Théologique Haloumique (18, 19, 24)

Symboles et points :

🟥 Carré rouge : Capitale fédérale historique — Al-Nasir (Province 26)

🔴 Point rouge : Capitales des factions (chacune possède son propre point rouge)

Tracés et lignes :

⚫ Ligne noire continue : Frontières entre factions, actuellement actives

▪️ Pointillés noirs : Frontières perméables ou gelées, absence de conflit direct

→ Exemples :

• République Fédérale ↔ Ordre Théologique

• Ordre Théologique ↔ Cartels

• Empire Taritan ↔ Confédération de Sahrani

🔵 Ligne bleue foncée : Limite culturelle entre les régions maghrébiennes (à l’Ouest) et arabes (à l’Est)