Création de pays : Empire Afaréen Kémimide

Généralités :

Nom officiel : Le Grand Royaume du Roi des Rois Kémimide, maître de nombreuses nations, souverain des peuples d’Afarée, des rives du Nadir aux hauts-plateaux de Tembouk, et des confins du monde

Nom courant : Empire Afaréen Kémimide

Gentilé : Afaréen (masc.) / Afaréenne (fém.)

Inspirations culturelles : Empire perse achéménide, Maghreb précolonial et colonial, République Romaine

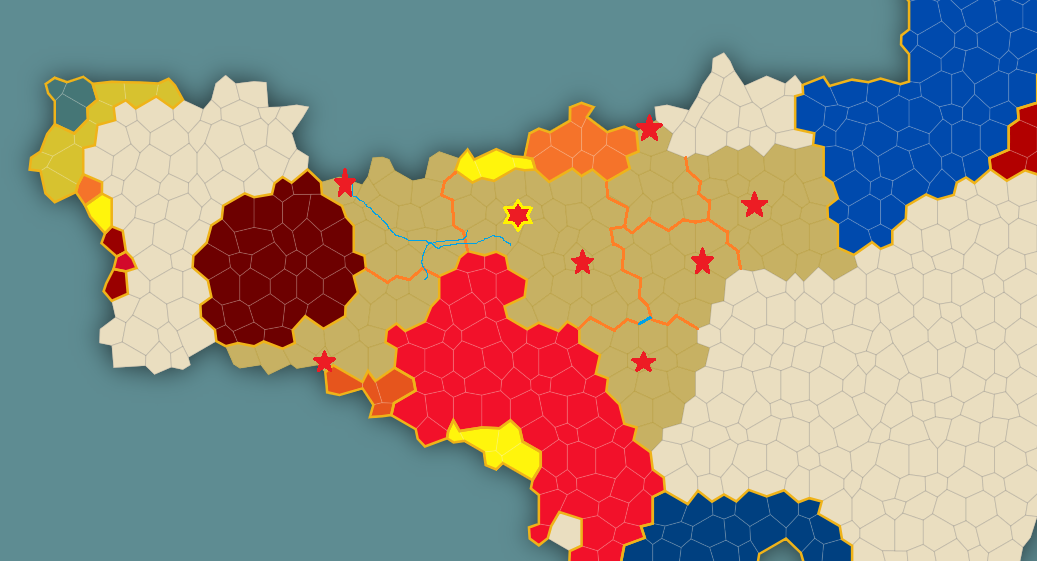

Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : Le Kémi

Autre(s) langue(s) reconnue(s) : Arabe Amerien, Ath, Finejourilli, Tamazight (Berbère), et toutes les autres langues régionales d'Afarée.

Drapeau :

Devise officielle : « Sous le Soleil du Roi des Rois, les Peuples marchent Unis »

Hymne officiel :

Capitale : Majdara

Population : 105 000 000 habitants

Aperçu du pays :

Présentation du pays :

Le Grand Royaume du Roi des Rois Kémimide, maître de nombreuses nations, souverain des peuples d’Afarée, des rives du Nadir aux hauts-plateaux de Tembouk, et des confins du monde, plus communément appelé Empire Afaréen Kémimide, s'étend sur une superficie de 1 762 497 km² au nord du continent afaréen. L'Empire possède et aligne une population notable de 105 millions d'habitants, divisée entre sept satrapies qui se partagent l’Empire.

Pour commencer, la première satrapie est la satrapie de Majouna, située à l'extrême sud-ouest de l'Empire. Majouna s'étend sur une superficie de 211 329 km² et abrite une population d'environ 15 millions d'habitants. Sa capitale est localisée à Zirajiin, une métropole comptant près de 2,4 millions d'habitants. Le territoire est relativement homogène en termes de répartition humaine, avec une densité moyenne de 70,96 habitants par km². Majouna n'est traversée par aucun fleuve notable, mais est l’un des trois ports maritimes principaux de l'Empire, et le seul port de Nant situé au sud. Cette frontière est une province qui est notamment affectée par les événements que fait subir Carnavale aux populations afaréennes de Kabalie.

Ensuite, la satrapie de Nadir est située au nord de la satrapie Majouna. Elle possède une population de 18 millions d'habitants, ce qui en fait la deuxième satrapie la plus peuplée, et s'étend sur une superficie de 255 747 km², avec une densité de 70,35 habitants par km², proche de celle de Majouna. Sa capitale est Urbal-Nadira. Sa capitale, Urbal-Nadira, regroupe près de 2,8 millions d'habitants, ce qui en fait la seconde ville de l'Empire en termes de population. Urbal-Nadira est également l’un des trois ports principaux de l'Empire et donne accès directement au nord.

Le territoire est marqué par des séries de barrages qui alimentent en grande partie l'électricité de l'Empire, sur le fleuve Nadir, qui s'étend sur une vaste longueur et traverse l'intégralité de la province, prenant sa source proche de la capitale (qui est dans une autre satrapie). C'est le chemin d'accès naval qui mène directement, par le biais du fleuve Nadir et du canal, à la capitale impériale, et donc au cœur de l'Empire.

Le fleuve Nadir s’étend sur environ 1 000 km et compte une dizaine de barrages, dont l’immense barrage d’Olmengal, présent juste après la jonction des trois entités navales de Kishma, Eldara et Nadir. Ce barrage fournit à lui seul 20 % de l’électricité et de l’énergie de l’Empire.

La troisième province est la plus grande et la plus peuplée. La province de Kémissa constitue la satrapie centrale de l'Empire, avec une superficie de 445 074 km² et une population totale de près de 33 millions d’habitants. Elle abrite également la capitale impériale, Majdara, dont les 11,5 millions d’habitants sont comptabilisés dans le total de la population de Kémissa, expliquant ainsi sa population relativement élevée. Ce cœur administratif, politique et religieux du régime est également traversé par le fleuve Nadir, qui prend sa source proche de la capitale, et un canal mène directement à celle-ci, permettant ainsi d'accéder à l'océan par son intermédiaire. Cela fait de Majdara le cœur du commerce, étant donné sa centralité géographique et logistique.

Kémissa possède plusieurs centres urbains marqués, dont Kashmara, sa capitale satrapique propre, avec près de 2,2 millions d’habitants. La densité globale s’élève à 74,14 habitants par kilomètre carré, mais il faut noter qu'il s'agit surtout d'une population fortement urbanisée. En effet, quasiment la moitié de la population est concentrée entre la capitale satrapique et la capitale impériale.

Ensuite, il y a la satrapie de Tarzanédis, située au nord-est de Kémissa. Tarzanédis est une satrapie relativement petite, mais densément peuplée. Elle s’étend sur 136 875 km² et abrite près de 8 millions d’habitants, ce qui donne une densité moyenne de 58,45 habitants par km². Sa capitale est Port-Nazem, l’un des trois ports principaux de l’Empire, avec près de 1,6 million d’habitants. C’est le port qui permet notamment d’alimenter l’Est de l’Empire. Ce territoire, bien qu’assez périphérique, est un lieu de tourisme important et un grand port de commerce pour les exportations en direction de l’Afarée du Nord, alors que les autres ports desservent soit l’Afarée du Sud, soit l’Eurysie.

Ensuite, il y a la province de Xvanaka-Daraya. Elle tire son nom de la langue ancienne, signifiant les confins du monde. Cette satrapie s’étend sur l’extrême Est de l’Empire, dans une région frontalière avec l’Ameria. Elle couvre une superficie de 331 628 km² pour une population d’environ 14 millions d’habitants, soit une densité de 42,22 habitants au km². Sa capitale est Vahragon, une ville regroupant près de 2,1 millions d’habitants.

Le territoire touche une partie des grands ruisseaux issus du centre de l’Empire, mais est globalement moins irrigué que la zone ouest. C’est une zone marquée par ses nombreuses fortifications, dues aux nombreuses guerres contre l’Ameria au cours de l’Histoire. Il s’agit d’une satrapie comptant de nombreux anciens bastions défensifs, pour certains encore actifs aujourd’hui, et d’un point de contact diplomatique avec l’étranger. Cependant, la présence de déserts et de reliefs rend la région relativement peu peuplée, malgré quelques zones irriguées alimentant les villes implantées.

Ensuite, il y a la satrapie de Tembouk, localisée dans les hauts plateaux du même nom, entre la satrapie centrale (Kémissa) et celle de l’extrême est (Xvanaka-Daraya). Elle s’étale sur 190 924 km² et est peuplée de 10 millions d’habitants, avec une densité de 52,38 habitants par km². Sa capitale est Temb-Ukta, une ville de 1,4 million d’habitants. Le territoire n’est pas traversé par de fleuves majeurs, mais c’est dans cette zone que prennent naissance plusieurs rivières qui alimentent les autres satrapies, à l’exception de celles de l’ouest.

Enfin, il y a Ath-Surak, qui tire son nom de la langue locale, le Ath, majoritairement parlée dans la région. Elle est la satrapie la plus au sud de l’Empire. Elle occupe le sud-est, à la frontière d’une puissance extérieure, le Finejouri, et est couvert d'un désert. Sa superficie est de 190 919 km², pour une population de 7 millions d’habitants, ce qui en fait à la fois la satrapie la moins peuplée et la moins densément peuplée, avec 36,67 habitants par km². Sa capitale, Suraqta, est la moins peuplée de tout l’Empire, avec 960 000 habitants. Malgré tout, elle tend à se rapprocher du million, et on estime que dans quelques années, ce seuil sera franchi.

Le territoire n’est pas directement traversé par des cours d’eau majeurs, bien qu’il soit partiellement irrigué par les eaux descendant du plateau de Tembouk. Toutefois, la zone reste majoritairement désertique.

L’origine de l’Empire d’Afarée est enveloppée de légende. Selon la tradition sacrée, tout commença dans la satrapie de Kémissa, dans la ville sainte de Kashmara, berceau des premiers âges. On raconte qu’un jour les cieux s’ouvrirent et qu’un émissaire céleste descendit parmi les hommes pour parler à un humble paysan. Cet homme, nommé Khemimid, ignoré des puissants et sans ambition personnelle, portait pourtant dans ses veines un sang ancien : il était, d’après les oracles, le petit-fils de Ther-Margaïl, le roi des dieux et souverain invisible de l’univers.

L’émissaire divin confirma à Khemimid une mission unique. Il s’illumina d’une aura de lumière et déclara : « Toi, héritier de l’auguste Ther-Margaïl… ce monde corrompu, peuplé d’impuissants et d’impurs, attend qu’une main sacrée le dirige à nouveau. Nous, les dieux de tous les cieux, te promettons un empire plus vaste que toutes les terres réunies. Ce sera un empire de royaumes, et ces royaumes se soumettront à toi de leur plein gré, reconnaissant ta légitimité divine. Tu seras le Roi des Empires, le Roi des Rois… ». Le messager céleste traça ensuite la voie sacrée que devait suivre Khemimid : « Fonde ton royaume. Marche vers l’ouest, jusqu’à la mer antique. Là coule le fleuve Nadir, ancien entre tous, ce fleuve t’appartiendra à jamais. Puis tourne-toi vers le sud, car là gît la clé du monde. Ensuite, repars vers l’ouest. Tu y trouveras les terres de l’épreuve. Car tu es le représentant des dieux, le dieu des hommes… ».

Guidé par cette mission divine, Khemimid entreprit de vastes campagnes militaires. En - 529, il lança sa première conquête dans les plaines centrales : il parvint à unir de force des tribus dispersées et repoussa l’invasion d’un royaume voisin. Selon la légende, il triompha avec à peine 3 000 hommes contre 80 000 ennemis, exploit peut-être exagéré mais symbolique des débuts de l’Empire. C’est de cette époque que furent forgées les fondations de l’Empire d’Afarée.

Les conquêtes s’accélérèrent ensuite vers l’extérieur. En - 521, Khemimid atteignit les anciennes côtes occidentales et noua des liens avec les peuples marins. Quatre ans plus tard, en - 517, il entama la conquête du fleuve Nadir en avançant vers le sud-ouest, comme l’avaient indiqué les cieux. En - 502, il atteignit l’embouchure du Nadir et proclama l’achèvement de sa mission : l’Empire était né et l’ancien fleuve devint à jamais un patrimoine Afaréen. Peu après, Khemimid disparut mystérieusement, sans laisser de trace : certains disaient qu’il était retourné au ciel parmi les dieux.

À sa mort succéda son fils aîné, dont le nom historique s’est perdu. Contrairement aux ordres reçus, ce successeur détourna l’expansion vers l’ouest et négligea la marche vers le sud. Les dieux retirèrent alors leur faveur et les revers se multiplièrent : plusieurs satrapies se révoltèrent et l’Empire vacilla dangereusement. Finalement, en - 473, conscient de son égarement, le souverain repentant se reprit et obéit enfin aux conseils célestes. Il lança une puissante offensive vers le sud et l’est. L’armée impériale atteignit alors les côtes méridionales, autrefois joyaux de l’Empire. Les étoiles pardonnèrent ce retour dans la voie prescrite : la dynastie fut définitivement confirmée et le titre de Roi des Rois devint héréditaire dans sa lignée.

Les siècles qui suivirent virent l’Empire d’Afarée s’affirmer peu à peu sur tous les fronts. L’expansion vers l’ouest fut plus lente : l’Empire dut affronter de nouveaux États émergents, qu’il intégra ou repoussa tour à tour. Le principal adversaire demeura cependant à l’est. L’Empire affronta un ancien empire venu des terres orientales, que les chroniqueurs postérieurs identifieront comme l’Ameria. Ces guerres titanesques contre les puissances de l’Est façonnèrent les frontières de l’Empire : c’est alors que furent établies celles qui, en gros, correspondent au territoire Afaréen contemporain.

Ainsi, si on sort de l'aspect légendaire et mythique, il est évident que à partir du VIème siècle avant notre ère commença ce qu’on appela plus tard la « Grande Période d’Expansion ». De - 600 à l’an - 350, l’Empire étendit ses frontières vers l’ouest tout en consolidant ses bases au sud. Puis, de l’an - 350 à l’an - 120, il fut dirigé par un personnage exceptionnel, qualifié de « premier roi immortel ». On appelle ainsi un souverain qui prétend vivre des siècles alors que, dans la réalité, plusieurs rois successifs, père et fils portant le même nom, se succèdent sans que le public ne s’en aperçoive. En apparence, les annales enregistrent un unique règne d’environ trois cents ans, mais ce n’est en fait qu’une suite ininterrompue d’une bonne dizaine de règnes. Entre l'an - 120 et l'an 30 l'Empire fini de s'imposer à l'Est.

En l’an 30 débuta une nouvelle ère de conflits : l’Empire d’Afarée entra en guerre ouverte contre les puissances Afaréenne (Ameria, Finejouri) et d’autres États extérieurs. Pendant plus de trois siècles (jusqu’à l’an 400), ces guerres intermittentes mobilisèrent constamment l’armée impériale et interrompirent toute nouvelle expansion. Néanmoins, elles contribuèrent au rayonnement de l’Empire, qui se confirma comme l’une des grandes puissances du monde ancien.

Au début du Ve siècle, la politique de l’Empire changea de cap : de l’an 430 à l’an 787, l’Empire se referma et se replia sur lui-même. Cette longue période fut marquée par le règne d’Eldorad, le second « roi immortel ». Comme son prédécesseur légendaire, Eldorad prétendit vivre plusieurs siècles , ses légendaires quatre cents ans de règne (en réalité une succession de souverains homonymes) attestent de cette continuité mystérieuse. Sous Eldorad, l’Empire connut une fermeture totale des frontières et une centralisation rigide du pouvoir. Cette isolation profita à l’Empire sur le plan intérieur, il s’est enrichi et structuré pendant que les grands États rivaux s’effondraient, mais elle marqua aussi le début d’un quasi-isolationnisme diplomatique.

Entre le premiers siècles de l’ère commune et le Xème siècle, de nouvelles religions venues de l’étranger atteignirent l’Empire. Le catholicisme, l’islam et divers cultes s’implantèrent chez les peuples soumis. Dans un premier temps, l’Empire les toléra : il se considérait comme le gardien du culte de Ther-Margaïl, tout en accueillant les autres croyances comme expressions de la diversité humaine. Toutefois, lorsque ces religions cherchèrent à s’imposer, niant la légitimité du culte impérial ou contestant le rôle sacré de l’Empereur, l’Empire réagit. Les autorités impériales réorganisèrent ces cultes, les intégrant sous la houlette du clergé officiel, et veillèrent à ce qu’aucune religion extérieure ne puisse ébranler la vérité céleste qui fondait leur règne.

Au VIIIᵉ siècle, un événement marqua un élargissement hors des frontières : des marchands exilés, originaires d’un royaume lointain, trouvèrent refuge sur une côte reculée du sud. Avec la bénédiction du Roi des Rois, ils fondèrent une colonie commerciale rapidement prospère et pratiquement indépendante, bien qu’elle resta fidèle dans l’âme à l’Empire. Cette province fut surnommée « Onzième Satrapie » par les auteurs Afaréens, bien que ce ne fût qu’un nom honorifique sans statut officiel.

Entre 1137 et 1467, l’Empire connut un troisième règne dit « immortel » sous Béouilloman. Comme Eldorad, Béouilloman se fit appeler roi immortel : il prétendait vivre des siècles, mais surtout il initia une importante réforme administrative. C’est sous son règne qu’on organisa véritablement l’Empire en satrapies fédérées : chaque satrape obtint plus d’autonomie, y compris la gestion de forces militaires locales, tandis que l’empereur renforçait les institutions centrales. L’Empire restait vaste et puissant : vers l’an 1200 il comptait environ 20 millions d’habitants, et sa capitale dépassa les 2 millions dès l’an 700.

Cependant, la fin du Moyen Âge apporta une grave crise intérieure. Entre 1302 et 1467, le christianisme et l’islam, jusque-là tolérés en marge, se répandirent et contestèrent la primauté du culte impérial. Béouilloman réagit en bannissant totalement ces deux religions étrangères de l’Empire. Cette interdiction resta en vigueur jusqu’à sa mort, survenue vers 1470. Son successeur, Diomane, relâcha ces mesures : il rétablit une relative liberté religieuse tout en maintenant le culte de Ther-Margaïl comme fondement de l’ordre impérial.

À partir du XVIᵉ siècle, l’Empire entra dans une période d’essor et de tensions. En 1562 débuta le règne de Thilmoloch, le quatrième « roi immortel ». L’Empire vécut alors un âge d’or commercial : il exporta massivement textiles, épices, or et autres richesses vers les marchés étrangers, étendant son commerce jusqu’aux nouvelles colonies du Nouveau Monde. Parallèlement, Thilmoloch mena de nombreuses expéditions militaires lointaines (notamment contre plusieurs États d’Afarée et du Nazum), acquérant prestige et richesses. Sa politique extérieure resta prudente et tolérante : le christianisme et l’islam reçurent alors un statut relativement officiel, et le plurilinguisme fut encouragé dans l’administration impériale. Cette période de prospérité s’acheva brusquement à la mort de Thilmoloch en 1741, laissant l’Empire affaibli et en proie à de nouveaux défis.

À la mort de celui que l’on qualifie comme étant le quatrième « roi immortel », en 1741, bien que, dans les faits, l’hypothèse dominante soit celle d’une destitution suivie d’un exil forcé pour le roi des rois Thilmoloch, s’ouvre une période politique nouvelle. Ce souverain, identifié comme le sixième ou septième monarque du nom, reste difficile à placer avec précision dans la lignée. Son départ résulte d’une révolte nobiliaire, motivée, selon les sources, par la volonté des aristocrates de limiter l’influence personnelle du monarque.

Cette révolte, dépourvue de toute légitimité populaire, puisqu’aucune élection n’est organisée, aboutit à la mise en place d’un parlement qui, de 1741 à 1863, impose ses décisions au roi des rois. Ce régime parlementaire s’avère particulièrement instable : les nobles ne possèdent pas l’aura traditionnelle de la monarchie, et voir le souverain agir sur ordre d’une assemblée aristocratique choque profondément la population. Cette perte de légitimité ouvre la voie à l’apparition de pseudo-rois des rois cherchant à se poser en alternative, aggravant l’instabilité chronique de l’État.

La bataille navale de 1820, perdue par l’Empire, illustre l’affaiblissement militaire accumulé depuis plus de soixante ans. Déjà sous Thilmoloch, des efforts avaient été entrepris pour ouvrir l’Empire à la scène internationale, afin d’importer de nouvelles technologies et tactiques militaires. Les nobles, farouchement hostiles à ces réformes, craignaient l’influence étrangère, une crainte que les historiens relient aujourd’hui aux mouvements de colonisation déjà bien entamés sur le continent Afaréen.

En 1821, le Parlement signe même des traités illégaux avec les Eurysiens, cédant des avantages territoriaux et commerciaux sans l’aval du souverain. L’Empire, affaibli, enchaîne les revers : après la défaite navale de 1820, une nouvelle défaite majeure survient en 1863. Cette année-là, la République des Trois Nations lance une grande invasion et parvient à conquérir une satrapie impériale. Elle ne progresse pas davantage, freinée par le retour en force de l’autorité monarchique.

En effet, l’année 1863 est marquée par un événement unique dans les chroniques officielles : l’assassinat d’un roi des rois. Ce régicide, le seul jamais consigné dans les archives, entraîne immédiatement l’accession au trône d’un nouveau monarque, qui restaure la pleine autorité royale et met fin à l’ère parlementaire. Si les historiens soupçonnent l’existence d’autres régicides dans le passé, ceux-ci furent systématiquement effacés des récits pour préserver le principe de l’intouchabilité sacrée du souverain. L’assassinat de 1863, lui, fut volontairement conservé dans la mémoire officielle, car il servait à délégitimer les parlementaires, perçus comme des usurpateurs ayant exercé une influence néfaste sur le roi des rois.

Dans les décennies qui suivirent, des signes d’affaiblissement apparurent. La marine Afaréenne essuya ses premières défaites navales dans les années 1820, révélant la vulnérabilité croissante du pays. En 1821, sous la pression internationale, le Parlement impérial abolit l’esclavage, perdant ainsi un pan important de la main-d’œuvre impériale. Puis, à partir de 1849, une longue série de conflits éclata contre les puissances occidentales. L’Empire d’Afarée dut céder des traités commerciaux à la République des Trois Nations et à d’autres empires coloniaux, abandonner de nombreuses satrapies (environ trois) et perdre le contrôle effectif sur plusieurs régions stratégiques. Ces revers ébranlèrent profondément l’autorité impériale : pour la première fois depuis sa fondation, le Roi des Rois fut même assassiné, en 1863.

Le XIXᵉ siècle sonna le début d’un déclin. L’Empire d’Afarée perdit trois satrapies, principalement dans ses provinces méridionales. Les prêtres impériaux virent dans cette perte un châtiment divin lié au « péché originel » : la faute du premier roi, qui avait omis d’emprunter la route du Sud selon la révélation céleste. Malgré ces revers territoriaux, l’Empire survécut. Il se réorganisa : de nouvelles satrapies furent proclamées et certains anciens royaumes furent transformés en provinces vassales. Le clergé impérial profita de ce remaniement pour réaffirmer son autorité religieuse sur les terres conquises, soulignant que le culte de Ther-Margaïl demeurait la base immuable de l’Empire.

Les décennies suivantes virent de profonds changements politiques. Un jeune prince nommé Eldorch, accéda au trône en 1921. Il mit fin au régime purement héréditaire en instaurant un système méritocratique : il restreignit le pouvoir des anciens grands seigneurs et nomma ses conseillers selon leurs compétences plutôt que leur naissance. Sous son règne, l’Empire amorça une lente restauration. Bien qu’affaibli, il resta une force régionale dissuasive et conserva 7 de ses anciennes satrapies (sur 10 à l’apogée). Il abandonna officiellement toute idée de reconquête militaire et se concentra sur la stabilisation interne. Eldorch mourut en 1937, laissant l’Empire mieux organisé qu’à son arrivée.

Son fils, lui succéda : Tiamou, présenté comme le cinquième roi immortel d’Afarée. Pour entretenir l’illusion d’un règne éternel, l’Empire diffusa l’idée qu’il était né en 1899 et qu’il vivait toujours. En réalité, certains historiens soupçonnent que plusieurs souverains portant ce nom se sont succédé en secret, donnant l’impression d’un monarque unique. Quoi qu’il en soit, sous le règne de Tiamou, en place sans doute depuis environ 1948, l’Empire resta largement isolé sur la scène internationale. L’armée permanente avait été réduite à une force symbolique d’environ 10 000 hommes, et le Roi des Rois imposa une politique de repli : aucun ambassadeur étranger n’était reçu et aucun traité n’était signé depuis des décennies.

Cet isolement commença cependant à être remis en question au début du XXIᵉ siècle. En 2016, informé qu’un génocide ravageait un peuple voisin colonisé par la principauté de Carnavale, le Roi des Rois changea brusquement d’attitude. Il ordonna que les réfugiés Afaréens soient accueillis sur les terres impériales, nourris et protégés. Devant le Sénat impérial, il prononça un discours sans précédent : il annonça qu’il rompait le silence diplomatique séculaire, qu’il rouvrirait le dialogue avec les autres États du monde et qu’il reforgerait une armée digne de ce nom (visa à la reconstituer à 100 000 soldats, dont 10 000 par satrapie). Cette annonce marque l’amorce d’une éventuelle nouvelle ère pour l’Empire d’Afarée.

Mentalité de la population :

L’Empire, dans son essence la plus profonde, repose sur un socle mental et spirituel d’une puissance inébranlable. Si l’on observe attentivement la mentalité de ses habitants, notamment dans les satrapies centrales et occidentales, il apparaît que le Roi des Rois n’est pas simplement un souverain : il est perçu comme une véritable divinité, une incarnation vivante de l’ordre sacré.

Cette vénération n’est pas seulement théorique ou rituelle : elle s’est manifestée dans l’histoire récente lors d’un épisode colonial qui a marqué l’Empire d’un sceau indélébile. Alors qu’une satrapie périphérique, mal défendue, fut conquise avec une facilité inquiétante, les forces étrangères crurent pouvoir s’enfoncer dans l’intérieur impérial sans rencontrer de résistance majeure. C’était compter sans la force d’âme d’un peuple.

Lorsqu’ils mirent le siège devant une ville de l’Ouest, ville aujourd’hui disparue, un évènement inattendu bouleversa leur plan. Cette cité, initialement docile, se rebella avec une férocité inouïe, refusant toute soumission. Cette révolte, loin d’être isolée, déclencha une onde de choc dans toute la région ouest, galvanisant les populations locales. À leurs yeux, l’ennemi n’était pas venu pour occuper une province : il était venu menacer le Roi des Rois lui-même.

Cette cité comptait alors environ 60 000 âmes. Lors de l’assaut, ses habitants prirent une décision extrême et tragique : ils mirent à mort leurs propres enfants, leurs malades, leurs anciens, tous ceux qui ne pouvaient porter les armes, afin d’épargner à ces derniers l’humiliation de la captivité. Puis, dans un dernier sursaut de foi et de rage, ils combattirent jusqu’au dernier souffle, infligeant aux envahisseurs des pertes colossales. La ville fut finalement rasée, mais sa mémoire demeure, sanctifiée dans l’histoire impériale comme un exemple absolu de fidélité.

Cet épisode révèle avec force la mentalité dominante de l’Ouest impérial : un peuple prêt à sacrifier jusqu’à ses propres enfants pour protéger le Roi des Rois, considéré à la fois comme protecteur suprême et divinité vivante. À cela s’ajoute le fait que le souverain actuel est tenu pour immortel. La combinaison de ces croyances donne naissance à un fanatisme de défense tel que toute invasion armée est presque vouée à l’échec dans ces régions.

Il convient néanmoins de nuancer : si l’Ouest et le Centre affichent une piété extrême, ce n’est pas le cas de toutes les provinces. L’Ouest, plus précisément, est aussi marqué par une diversité religieuse : musulmans, catholiques, et adeptes de la culture ath y coexistent. Ces populations respectent profondément le Roi des Rois, le voyant comme un garant de la paix et de l’unité continentale. Toutefois, leur fidélité se veut davantage politique ou culturelle que sacrée. Ils ne sont pas nécessairement prêts à mourir pour lui, du moins, pas de manière aussi radicale que les populations centrales.

En définitive, l’État dans sa structure même s’est construit sur une mission double : protéger le Roi des Rois, incarnation de la volonté divine et garante de l’ordre universel ; et défendre les peuples d’Afarée contre toute force extérieure, impie ou coloniale.

Place de la religion dans l'État et la société :

Dans l’Empire, la religion ne constitue pas un simple pan de la vie privée ou un domaine réservé à la foi intime : elle est un pilier fondamental de la cohésion impériale, un outil politique structurant, et un vecteur direct de la légitimité du Roi des Rois. Toute religion y est théoriquement tolérée, mais cette tolérance repose sur un principe central et non négociable : la reconnaissance de la divinité, ou à tout le moins de la nature supra-humaine, du Roi des Rois.

Concrètement, cela signifie que pour être acceptée dans l’espace public et cultuel impérial, toute religion doit intégrer le Roi des Rois dans sa cosmogonie comme une figure sacrée. Qu’il soit considéré comme un archange, un avatar, un envoyé divin ou une manifestation terrestre du sacré importe peu, mais il ne peut être ni ignoré ni placé en position d’infériorité. Par exemple, dans une lecture chrétienne autorisée, le Roi des Rois peut être assimilé à un archange majeur, porteur de la volonté divine. Dans une lecture islamique admise, il pourrait être vu comme un être céleste ou un esprit pur envoyé par Allah. Les interprétations sont multiples, mais la condition demeure : sa puissance divine doit être reconnue et vénérée.

Historiquement, ce principe a été mis à rude épreuve. Du XIIIe au XVe siècle, certaines factions chrétiennes et musulmanes refusèrent de soumettre leurs dogmes à cette exigence impériale. Le résultat fut sans appel : leur bannissement du territoire de l’Empire. Ce rejet provoqua une série de conséquences lourdes, notamment une crise économique majeure sur le continent Eurysien, résultant de la rupture des échanges commerciaux avec l’Empire. Cette période sombre, marquée par l'isolement et la régression, servit de leçon. Elle confirma à tous y compris aux puissances extérieures, que la reconnaissance religieuse du Roi des Rois n'était pas une option, mais une condition sine qua non à toute coexistence pacifique avec l’Empire.

Aujourd’hui encore, la religion reste omniprésente dans la société impériale. Le Roi des Rois n’est pas seulement le chef suprême de l’État ; il est également le chef du culte impérial, à la fois autorité religieuse et incarnation sacrée. Il descend d’une dynastie ininterrompue vieille de près de 2 600 ans, une lignée au sein de laquelle plusieurs souverains ont été reconnus comme immortels, au sens propre ou spirituel. Cette continuité dynastique, quasi mythologique, renforce l’idée d’un pouvoir sacré, éternel, dont la légitimité dépasse les contingences humaines.

Dès lors, l’Empire se présente comme une entité à la fois intouchable politiquement et inviolable spirituellement. La population, comme on l’a vu précédemment, est non seulement prête à mourir pour défendre son souverain, mais elle le fait avec la conviction de servir un ordre divin. Remettre en question l’autorité du Roi des Rois, c’est non seulement trahir l’État, mais blasphémer contre le sacré.

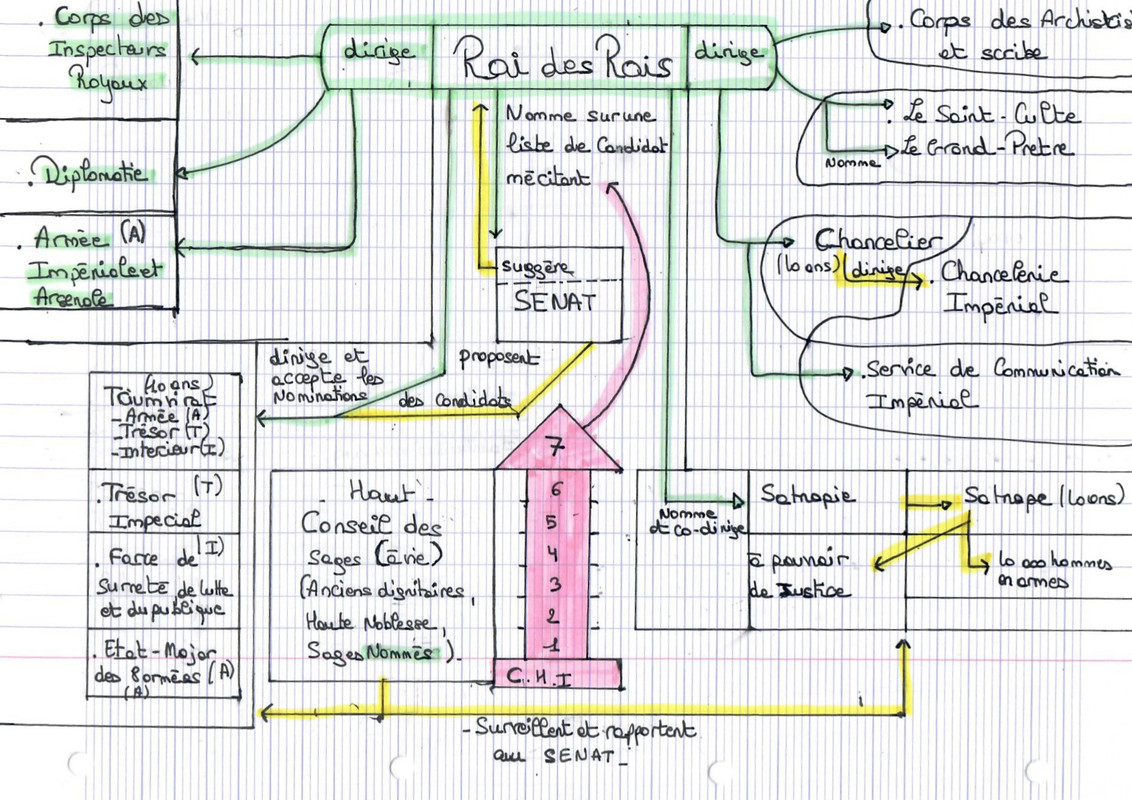

Politique et institutions :

Institutions politiques :

Principaux personnages :

Le grand saint Roi des Rois Kémimide, souverain incontesté de nombreuses nations et maître des peuples d’Afarée, s’étendant des rives du Nadir aux hauts-plateaux de Tembouk, jusqu’aux confins du monde. Il règne depuis 1948 et exerce son autorité sur la Terre et le Ciel. Connu sous le nom de Tiamou, il est le cinquième Roi Immortel à porter ce nom. En réalité, le Tiamou actuel est le quatrième à régner depuis 1948, né en 1939, et âgé de 78 ans en 2017.

Le portrait du roi des rois est riche en symboles et détails qui reflètent toute l’importance de sa fonction et de son règne. On remarque d’abord le trône sur lequel il est assis. Ce trône est orné d’inscriptions en anciennes langues afariennes et de motifs représentant diverses régions, ce qui suggère que le roi des rois siège sur le trône d’Afarée dans son ensemble. À ses côtés se trouve un sceptre, traditionnel symbole de l’autorité. Cependant, l’autorité du roi des rois ne réside pas dans l’objet lui-même : il n’a pas besoin de brandir le pouvoir, car celui-ci lui est inhérent. Le sceptre peut également évoquer l’idée de mériter sa proximité, de gravir les échelons pour atteindre le roi des rois.

Un autre élément marquant est le chat impérial, symbole de la famille royale. Lui aussi est paré de somptueux ornements dorés, témoignant de la richesse et du prestige de l’État. La couronne divine royale, posée sur la tête du roi des rois, souligne encore davantage son caractère sacré, tandis que la base verte du trône symbolise son règne immortel.

L’aura dégagée par le roi des rois mérite également attention. Assis sur son trône, il tend une main vers l’observateur, l’autre étant cachée derrière le chat, représentant la dynastie. Ce geste confère l’image d’un grand-père sage et attentif, capable de prodiguer des conseils empreints de divinité et de sagesse.

Enfin, la lumière joue un rôle symbolique majeur dans le portrait. Elle éclaire à la fois le trône et le roi des rois, suggérant que le souverain et le trône ne font qu’un. Comme le trône symbolise l’Afarée, le portrait affirme que le roi des rois incarne la nation elle-même. La lumière, quant à elle, symbolise le rayonnement du roi sur les sept satrapies, l’étendue de son influence et de sa puissance.

Ce portrait, réalisé par le peintre Elvers Derck en 1996, exprime donc toute la grandeur et la majesté du roi des rois, à travers une combinaison subtile de symboles, de gestes et de lumière.

Le premier-né de la fratrie fut Thiabaut, venu au monde en 1965. Il ne vécut cependant que huit années, s’éteignant en 1973. Sa disparition précoce constitua un traumatisme profond pour son père, le Roi des Rois, notre saint souverain. La perte de ce fils, chair de sa chair, marqua un tournant dans son existence. Convaincu que le destin funeste réservé à ses propres frères et sœurs se répéterait sur ses enfants, il choisit alors de se détourner de la paternité et n’engendra plus de descendance durant plusieurs années.

Toutefois, le cours du temps imposa une révision de cette décision. En 1976, naquit un nouveau fils : Iscarion, le saint fils aîné, qui se plaça aussitôt dans l’ordre successoral comme héritier présomptif. Iscarion est depuis considéré comme le premier successeur naturel de sa majesté et se tient, à ce titre, comme un souverain potentiel des peuples d’Afarée.

Quatre ans plus tard, en 1980, naquit une fille : Myriamée. Douée d’une grande ambition, elle entra dès sa jeunesse en rivalité ouverte avec son frère aîné. Tous deux, Iscarion et Myriamée, se perçoivent comme les successeurs légitimes du roi des rois, et cette tension a marqué durablement l’équilibre de la dynastie.

En 1984, vint au monde Kaldarach, troisième fils de la maison royale. Contrairement à ses aînés, il choisit de se détourner de la lutte pour le trône. Son orientation fut religieuse, choix perçu comme une stratégie de prudence : s’éloigner des intrigues dynastiques, c’était échapper aux périls sanglants que la succession pouvait entraîner.

En 1986, la dynastie s’agrandit encore avec la naissance de Charienne, quatrième enfant et second fils cadet. Âgé aujourd’hui de trente et un ans, Charienne fut souvent évoqué comme un pion de mariage diplomatique, un prince à donner à une alliance étrangère. Mais son sort demeure incertain : il est condamné, à défaut d’un mariage politique, à se trouver menacé lors de l’avènement d’un nouveau souverain.

Puis s’écoula un long silence : quatorze années sans naissance royale. Ce n’est qu’en l’an 2000 que la lignée s’enrichit d’un dernier enfant. Cette fois, ce fut une fille, Kassa, issue de la troisième épouse du roi des rois. Cinquième enfant de la dynastie et cadette de tous, elle devint rapidement l’enfant préférée du souverain. À la surprise générale, elle fut inscrite comme successeuse prioritaire sur ligne de succession de La Divine Dynastie Kémimide, décision qui provoqua stupeur et débats, car elle n’était pas encore majeure. Bientôt âgée de dix-huit ans, elle se tiendra en âge de faire valoir cette priorité, et pourra alors prétendre, à son tour, au trône des peuples d’Afarée.

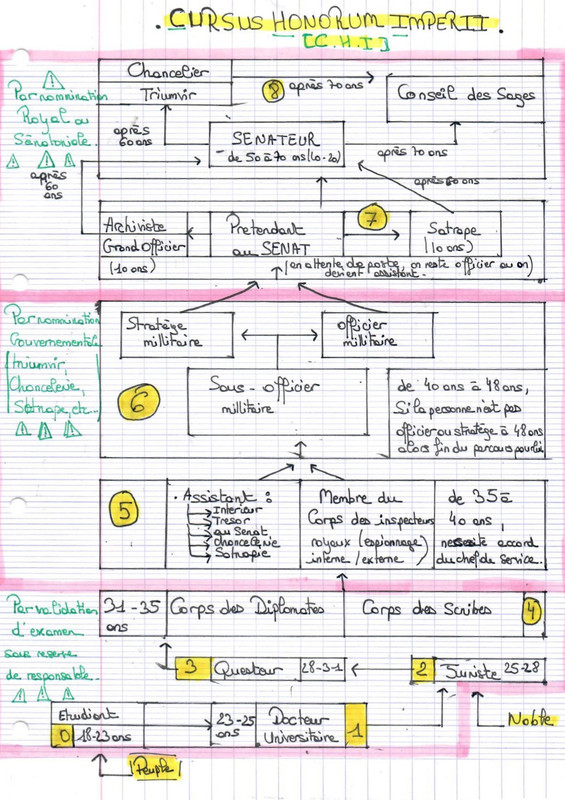

Au service du roi des rois, cinq personnages occupent des positions centrales et forment l’ossature de son gouvernement. Le chancelier, Odramen Khassir, âgé de soixante ans, est responsable de tous les grands écrits et dirige la chancellerie générale ainsi que la gestion globale de l’Empire. Il est considéré comme le second du Roi des Rois et a été nommé à ce poste en 2017 pour un mandat de dix ans. À ce jour, il a validé sept des huit étapes de sa vie administrative et, par le mérite, pourra accéder au conseil des sages à l’âge de soixante-dix ans.

Le Triomvir de la Guerre, Baruk Altemar, également âgé de soixante ans, a été nommé cette même année. Il a déjà effectué une décennie au Sénat de ses cinquante à soixante ans, comme son prédécesseur, et sera directement éligible au conseil des sages à l’âge de soixante-dix ans. En tant que grand général des armées, il supervise les forces armées de l’Empire et conseille le Roi des Rois sur l’orientation des conflits, bien qu’il n’ait pas le pouvoir de déclarer la guerre lui-même.

Le Triomvir du Trésor, Zakhna Mendel, partage la même tranche d’âge et le même moment de nomination que ses collègues. Chargé de l’économie et de la gestion financière de l’Empire, il s’est particulièrement spécialisé dans l’administration économique des armées, un domaine crucial pour le maintien de la puissance impériale. Son parcours suit les étapes traditionnelles des hauts fonctionnaires, avec une attention marquée pour la rigueur financière et la logistique militaire.

Le Triumvir de l’Intérieur, Hadrien Sulkar, âgé de soixante ans, a consacré une partie de sa carrière au renseignement militaire lorsqu’il était en service dans l’armée. Actuellement à la septième étape de son cursus honorum, il continuera sa trajectoire en accédant directement au conseil des sages à l’âge de soixante-dix ans. Son rôle principal est de superviser les affaires intérieures et de coordonner le renseignement, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité internes de l’Empire.

Enfin, l’Archiviste en chef, Elemas Tiyomar, âgé de cinquante ans, occupe la fonction de Grand Scribe et est chargé de rédiger les paroles du Roi des Rois. Il gère toutes les informations entrant et sortant du palais ainsi que celles des instances gouvernementales. Actuellement engagé dans la septième étape de son cursus, il rejoindra le Sénat à l’issue de sa soixantaine et poursuivra ensuite son parcours jusqu’au conseil des sages à soixante-dix ans.

Ces cinq hommes ont atteint le plus haut stade de la méritocratie de l'État, parvenant à la huitième étape de leur cursus honorum. Ils se trouvent à un niveau où même la plupart des sénateurs ne pourront jamais accéder. Par leur expérience, leur savoir et leur loyauté, ils incarnent l’élite de l’Empire et sont incontestablement les personnages les plus influents et les plus importants au sein de la structure impériale.

Politique internationale :

Sur le plan diplomatique, l’Empire adopte une position uniforme et rigoureuse à l’égard de tous les États du continent d’Afarée. Chaque entité souveraine Afaréenne, qu’elle soit un État indépendant ou une entité politique, est considérée par le Roi des Rois comme une satrapie extérieure. Il s’adresse à ces États avec la même posture qu’il réserve aux satrapies internes de l’Empire, qu’on rappelle être au nombre de sept.

Cette conception diplomatique reflète une vision intégratrice et hégémonique : tous les peuples d’Afarée, même s’ils jouissent d’une indépendance politique, sont vus comme faisant partie de la sphère d’influence impériale. L’Empire entend ainsi maintenir un contrôle indirect, ou au minimum un rapport de suzeraineté symbolique, sur l’ensemble du continent. (Même si dans les fait aucun contrôle n'aura lieu puisque les satrapies extérieures sont indépendantes et souveraines). Cette logique exclusive s’applique strictement au continent d’Afarée.

En revanche, pour les États Eurysiens, Nazumiens, ou issus d’autres continents, cette conception n’est pas appliquée. Ils sont traités en tant qu’entités souveraines étrangères classiques, avec qui l’Empire peut négocier de manière bilatérale ou multilatérale. L’exception notable est l’État de Grisolia, dont l’histoire et la présence territoriale en Afarée le placent, aux yeux de l’Empire, dans la catégorie des satrapies extérieures, malgré sa prétendue indépendance.

Au cœur de cette politique, le Roi des Rois assume avant tout le rôle de protecteur des siens, ses « enfants », les peuples Afaréens. La dimension sacrée du souverain se prolonge dans cette responsabilité : s’en prendre à un peuple Afaréen équivaut à s’en prendre au corps même du Roi des Rois. Ainsi, chaque acte de violence ou d’agression dirigé contre un peuple d’Afarée est ressenti comme une attaque personnelle contre le souverain impérial.

Cette conception donne un poids symbolique et politique immense à la question des violences actuelles sur le continent. Par exemple, le génocide perpétré par Carnavale dans la région appelée Cramoisie, où le peuple de Kabilie est en voie d’extermination, est perçu par le Roi des Rois (et donc par l’Empire) comme une agression directe contre lui-même. Malgré des interventions étrangères déjà engagées, l’Empire déclare être prêt à intervenir militairement si la situation l’exige, affirmant ainsi sa volonté de défendre farouchement ses peuples.

Sur un autre plan, l’Empire n’est pas un État idéologiquement rigide. Il est ouvert à la corruption, notamment de la plus haute autorité. Le Roi des Rois est ainsi susceptible d’être « achetable », non par une faiblesse politique, mais dans une logique pragmatique où la richesse du souverain se traduit par le bien-être économique de la population. Dès lors, la corruption est tolérée, et considérée comme un investissement nécessaire à la stabilité et à la prospérité de l’État.

Cela implique une politique diplomatique où les négociations économiques internationales sont centrales. Le Roi des Rois est prêt à discuter, à signer des accords et à intégrer des unités économiques mondiales, tant que ces échanges profitent à l’Empire et à son peuple.

Enfin, l’ouverture diplomatique de l’Empire ne se limite pas à Afarée. Les peuples des autres continents, même s’ils sont considérés comme inférieurs au Roi des Rois sur le plan symbolique, peuvent accéder au dialogue. L’Empire est disposé à mener des discussions et à conclure des traités avec n’importe quel régime étranger, à condition que celui-ci montre une certaine sympathie envers la personne du Roi des Rois et ne remette pas en cause la place impériale.