Création de pays : Boravie

Généralités :

Nom officiel : République de Boravie

Nom courant : Boravie

Gentilé : Boravien/Boravienne

Inspirations culturelles : Ukrainiens et un tout petit peu d’allemand

Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : Ukrainiens

Autre(s) langue(s) reconnue(s) : Allemands

Drapeau :

Devise officielle : La force dans le silence, l’honneur dans la forêt

Hymne officiel :

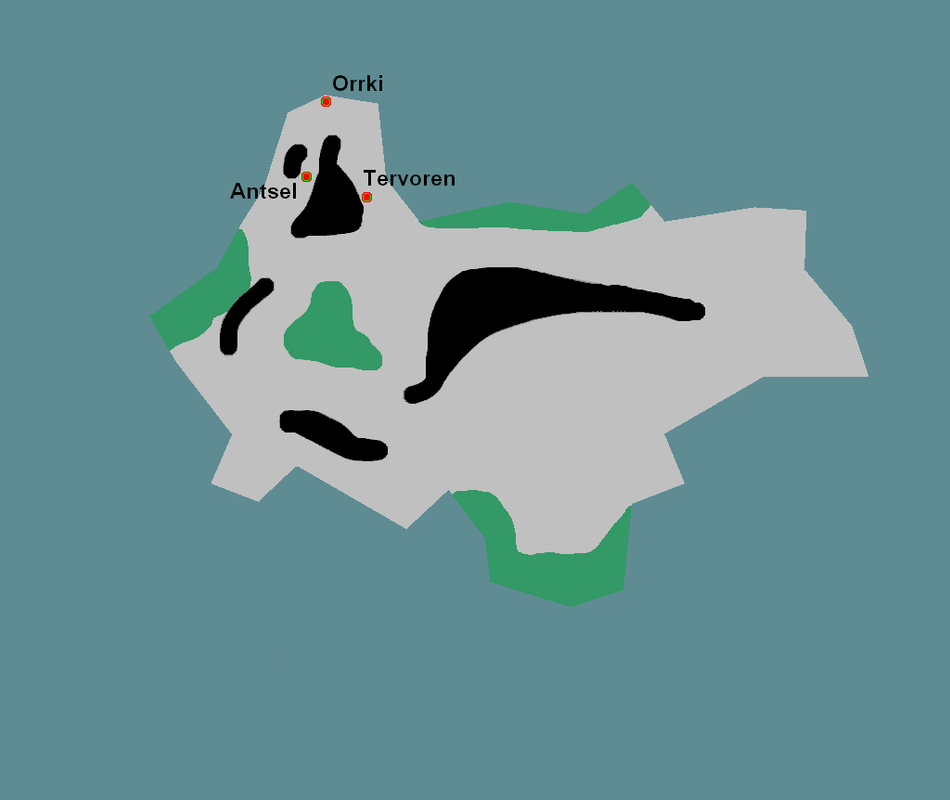

Capitale : Tervorrkisel (contraction des trois villes ayant fusionné à savoir Tervoren, Orrki et Antsel)

Population : 2 millions de civils + 800 000 prisonniers

Aperçu du pays :

Présentation du pays :

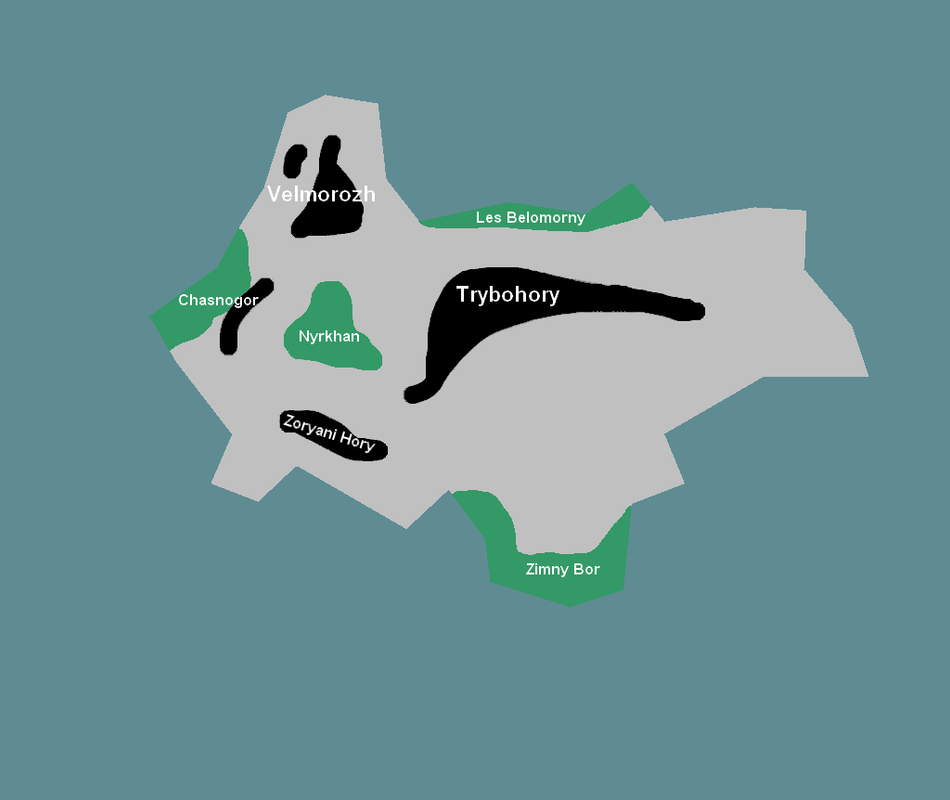

Le territoire de la Boravie est ce que l’on pourrait appeler tout sauf accueillant : de la toundra à perte de vue, des forêts sibériennes et des températures dépassant les 10 °C seulement trois mois dans l’année. Ainsi, jusqu’à très récemment, le territoire actuel de la Boravie n’était habité que par des peuples nomades, la population restant stable durant des siècles autour de seulement 1 000 âmes. Cependant, tout changea aux alentours de 1620, quand des explorateurs s’installèrent au nord de l’île en fondant le village côtier d’Orrki. D’une vingtaine d’âmes au départ, le village grimpa jusqu’à 1 100 habitants en 1634, dépassant le nombre de nomades. Attirées par cette perspective d’aventure dans le grand nord, nombre de personnes rejoignirent la terre qui deviendrait dans le futur la Boravie. Mais au-delà de cette perspective, cette terre était morte et disposait de très peu d’opportunités économiques. À cette époque, les principales ressources de cette terre sans nom se comptaient sur les doigts d’une main : il y avait la fourrure de divers animaux, le bois et la pêche. Toute activité en dehors de ces trois-là pouvait être considérée comme anecdotique. Mais malgré cela, les habitants de l’île parvenaient à vivre relativement correctement, échangeant fourrures et bois contre denrées alimentaires avec d’autres pays.

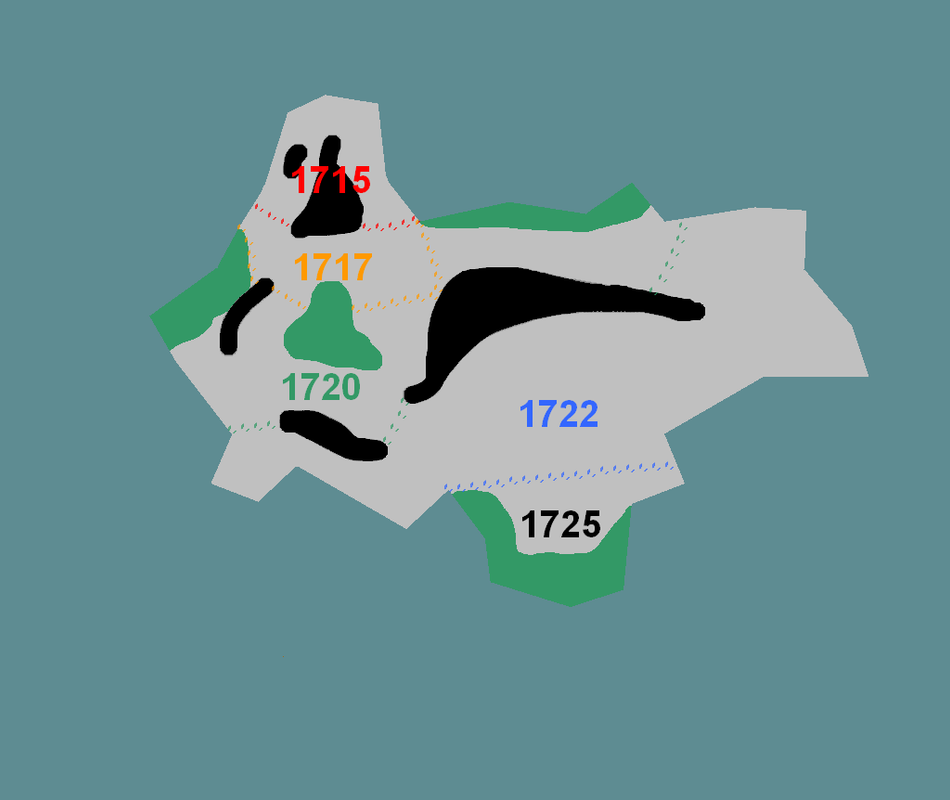

Cependant, là où cette invasion aurait dû être temporaire et le rapatriement des troupes rapide, ce ne fut pas le cas, bien au contraire. Pendant plus de dix ans, les raids pirates provoquèrent des dégâts matériels et financiers conséquents pour l’Empire, dégâts qu’il voulait maintenant réparer. Ainsi, plutôt que de repartir, il décida de coloniser l’île alors non revendiquée et de l’exploiter afin de réparer les dégâts causés. Cependant, la colonisation complète de l’île ne fut pas une marche tranquille, mais fut au contraire longue et fastidieuse, durant près de dix ans, jusqu’en 1725. Durant cette phase de colonisation, un problème se posa : ce problème, c’était la population. En effet, seulement environ 14 à 15 000 âmes peuplaient l’île, trop peu selon Slaviensk pour l’exploiter pleinement. Ainsi, à partir de 1716, un vaste plan de peuplement fut acté et des milliers de Slavis (majoritairement d’origine ukrainienne) vinrent s’installer en Severoboravie, ou plus précisément en Boravie, l’Empire ayant renommé la terre pour plus de simplicité. Ainsi, de 14/15 000 âmes, la Boravie passa à près de 137 000 en 1725, date de fin de la colonisation.

Mais si la Boravie a été l’une des colonies les plus rentables pendant 148 ans, la colonisation, elle, a duré 186 années. C’est aux alentours de 1863 que la vapeur s’inversa : les mines produisaient de moins en moins, paradoxalement au moment même du début de la révolution industrielle. La production chutant, les rentrées d’argent en firent de même et l’administration coloniale eut de plus en plus de mal à nourrir la population, qui, elle, n’avait pas baissé, bien au contraire, la Boravie passant par exemple la barre du million vers 1850. Au début, le déclin ne fut pas perçu, ou du moins que très légèrement, la rentabilité de la colonie ne baissant que faiblement, mais avec les années, la colonie boravienne devint déficitaire, ne produisant plus suffisamment pour acheter les quantités de nourriture nécessaires, forçant la métropole à injecter de l’argent pour éviter la famine. De colonie la plus rentable de l’Empire, la Boravie passa à la place de la plus encombrante aux yeux de la métropole, coûtant chaque année un peu plus que la précédente.

La descente aux enfers aurait pu continuer comme elle était partie, mais un événement vint la stopper, ou du moins la mettre en pause. Cet événement porte un nom : le mécontentement. En effet, avec les années, la Boravie devint un poids de plus en plus important pour l’Empire. Au bout d’un moment, la métropole décida que c’en était trop et commença à réduire le budget alloué à cette colonie. Mais ce budget, la population boravienne en avait besoin : pour manger, oui, mais également pour tenter de développer une certaine économie qui ne fut jamais développée en dehors des mines. Au fil des rationnements, le mécontentement monta et des manifestations firent leur apparition dans certaines villes, manifestations dispersées au début avec des moyens non létaux, mais glissant rapidement vers des moyens plus brutaux. Les manifestations pouvaient être violentes, mais l’on était encore loin d’une révolte. Pour cela, il fallut attendre l’intervention d’un acteur extérieur, un acteur du nom d’Akaltie. À cette époque, le pays était dans ce que l’on pourrait appeler une phase d’anticolonialisme aiguë. Ainsi, en découvrant la situation, le pays se mit en tête de décoloniser la Boravie. Le 14 août 1901, les troupes akaltiennes débarquèrent au sud du pays, dans la ville de Koszabunalski. La guerre dura au total deux semaines. Pourquoi une durée si courte ? Les raisons sont simples : premièrement, les locaux étaient favorables à cette intervention, ce qui évita de créer des tensions, et deuxièmement, la garnison slavis locale était plus que démoralisée, sous-payée et sous-équipée.

Ainsi, après trois semaines de combat, la Boravie n’était plus une colonie — enfin, ça, c’est ce qui aurait dû se passer, car après la reddition de la dernière poche slavis, les différents représentants boraviens firent une demande… étonnante. Cette demande, c’était celle de rester, ou au moins d’aider le pays à se redresser après plusieurs décennies de négligence. Cette demande, l’Akaltie l’accepta. Ainsi, à partir de cette date, le pays fut placé sous tutelle de l’Akaltie, et cela jusqu’en 1919, où il intégra et devint membre de la Ligue anticoloniale jusqu’à nos jours. Durant la période akaltienne, le pays commença à panser ses blessures et à redresser timidement son économie. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas faire de miracle, la Boravie étant un pays situé au nord, elle dispose d’un potentiel économique relativement faible. Après la formation de la Ligue anticoloniale par l’Akaltie et son intégration par la Boravie en 1919, la situation continua de se redresser lentement mais sûrement, et de petites initiatives économiques virent le jour. En 1928, un événements vint changer cette routine. À cette époque, la Ligue cherchait des solutions pour ses prisonniers. C’est alors que le dirigeant Boravien de l’époque proposa d’emprisonner, du moins les plus dangereux, en Boravie, qui, grâce à son climat rude, rendait les perspectives d’évasion très compliquées. Les membres de la Ligue acceptèrent cette proposition et commencèrent à envoyer leurs prisonniers, mais également de l’argent, car la Boravie ne faisait pas cela gratuitement. Avec le temps, ce furent également des prisonniers akaltiens qui vinrent en Boravie, le pays cherchant alors des solutions pour remplacer la fermeture de ses bagnes. Plus tard, en 1934, un autre évenement vint changer cette routine, cette événement, ce fut la mise lumière par des géologues akaltiens d’une formation géologique plus tard baptisée champ géothermique de Storozhuk. Cette découverte, en apparence sans intérêt, se révéla en réalité de la plus haute importance. En effet, depuis que l’électricité fut importée en Boravie aux alentours de 1907, le pays subvenait à ses besoins grâce à des centrales à charbon. Cependant, ces ressources étant limitées, sa production électrique l’était tout autant. La découverte de ce vaste champ géothermique permit non seulement d’espérer pouvoir avoir de l’électricité en quantité abondante, mais également de développer une agriculture au travers de serres utilisant la vapeur du champ pour garder les plantations à bonne température. Ce champ fut, à ses débuts, estimé à près de 8 000 km², faisant de lui tout bonnement le plus titanesque des champs géothermiques de la planète. Cependant, avec le temps, on se rendit compte qu’il s’agissait de plusieurs champs géothermiques proches certes, mais distincts les uns des autres. D’après les estimations les plus récentes, sa taille combinée serait en réalité de 550 à 630 km². Le deuxième événement mentionné plus haut fut un accord signé entre tous les membres de la Ligue anticoloniale concernant les prisonniers.

La vie continua, et la Boravie se développa, et se développa même très bien. Son économie était en croissance, de même que sa population, atteignant un record en 1980 avec un PIB de 64,4 milliards de Borvak de l’époque, soit 31 333 milliards de Borvak actuels (47 milliards d’euros). Cependant, 1980 fut également une date sombre pour la Boravie, marquant le début d’une crise économique sans précédent dans le pays, qui s’étale jusqu’à nos jours. De 31 333 milliards de Borvak, le PIB passa à 940 milliards en douze ans, soit une chute de 97 %. En parallèle de la crise économique, une émigration se mit en place pour se rendre dans des pays se portant mieux que la Boravie. Au début limitée aux pays voisins comme le Khardaz, une destination se démarqua. Cette destination était loin, très loin pour un Boravien, Boravien n’ayant pour l’extrême majorité jamais quitté leur pays, mais bien que lointaine, cette destination les attirait : valeur travail profondément ancrée dans la culture, besoin urgent de main-d’œuvre avec le développement économique, climat plus clément et bien d’autres raisons. Cette destination, ce fut Rasken, et on estime que sur les douze ans de crise, près de 150 000 Boraviens partirent, formant aujourd’hui la plus grande communauté slave de Rasken avec près de 600 000 habitants. Cette communauté fut d’ailleurs l’une des nombreuses à s’opposer aux terroristes ayant déclaré l’indépendance d’Adéon. En 1986, un nouveau président fut élu. Ce président, c’est Fedir Viktorovych Dorosh, alors âgé de 51 ans. Arrivant au milieu de la crise, il disposait encore de certains moyens pour agir. Cependant, il devait faire vite, car s’il attendait trop, le pays se viderait au-delà d’un stade où la situation ne serait plus rattrapable. Ainsi, il mit sur pied un plan. Pour lui, la solution était simple : redresser l’économie, oui, mais pour le faire, il fallait que l’État dispose de moyens pour investir. Ainsi, il se tourna vers une solution mise en place dans le passé. Cette solution, c’était la sous-traitance de prisonniers, de la même manière que le pays l’avait fait avec la Ligue anticoloniale des décennies plus tôt.

Avec le temps, ces prisons qui avaient été construites pour emprisonner une bonne partie des prisonniers de la Ligue s’étaient vidées, ainsi, le pays avait hérité d’un vaste complexe carcéral pouvant loger près de 65 000 prisonniers. 65 000 places représentaient assurément un nombre important, mais Fedir décida de passer à une tout autre échelle. Ce n’étaient plus uniquement les prisonniers de la Ligue qui étaient visés, mais la population carcérale mondiale. Des dizaines de milliers de places furent construites, des centaines même, à tel point qu’on estime aujourd’hui à 1 million de personnes les capacités des prisons boraviennes pour une population d’environ 800 000 prisonniers. Cette sous-traitance d’emprisonnement permit de stabiliser quelque peu les finances du pays, ce qui permit en 1992 d’enfin sortir de cette spirale de décroissance. Le PIB était certes stabilisé, mais celui-ci était maintenant lié à son complexe carcéral : plus de prisonniers = plus de PIB. Ainsi, durant les années qui suivirent la mise en place de ce plan, la population carcérale augmenta fortement, croissant parfois plus vite que la population civile. Avec ceci de fait, la première phase du plan de redressement du pays était terminée, cependant, le passage à la deuxième étape se révéla plus compliqué que prévu et cela pour plusieurs raisons. En effet, l’une des raisons étant par exemple que la rentabilité des prisons fut surestimée, ramenant moins d’argent que prévu dans les caisses ; la deuxième fut un changement de comportement du président lui-même.

Lorsqu’il devint président, Fedir Viktorovych Dorosh était très apprécié de la population, cela grâce à sa franchise et au fait qu’il venait du peuple. Lorsqu’il fut élu et qu’il mit en œuvre son plan de redressement, sa popularité augmenta encore, le PIB quadruplant avant la fin de son premier mandat de sept ans. Avec l’explosion du PIB et des recettes gouvernementales, Fedir mit en place nombre de subventions pour garantir un accès à la nourriture et au chauffage. À la fin de son premier mandat, sa popularité avait atteint les 72 %. La population le voyant majoritairement comme l’homme ayant réussi à stabiliser une situation vue comme l’effondrement de la nation, il fut réélu au premier tour avec 69 % des voix. Cette réélection lui permit alors de continuer sa politique de redressement et, avec l’augmentation, même si limitée, des recettes carcérales, il commença à investir dans l’économie, maintenant que la population n’avait plus à subir les rationnements en tout genre. Cependant, tout changea lors de la quatrième année de son deuxième mandat. Cette année-là, alors que la population s’attendait à voir augmenter les subventions à l’économie, rien ne se passa, le budget partant alors dans l’armée. La population grogna un peu, mais le président Fedir réussit à le faire accepter en faisant passer cette décision pour un enjeu national de sécurité. L’année d’après, ce ne fut pas simplement une redirection du budget, mais la suppression pure et simple d’un organe démocratique, à savoir l’Assemblée nationale boravienne, arguant que si le peuple l’avait élu, alors il devait avoir toutes les cartes en main pour agir.

Par la suite, la vie continua. Les élections ne furent pas supprimées, mais, au vu de la longévité politique de Fedir, de gros doutes quant à la véracité des élections firent leur apparition. Aujourd’hui, Fedir Viktorovych Dorosh en est à la moitié de son cinquième mandat, pour un peu plus de 31 ans de pouvoir. La Boravie, elle, n’a jamais accueilli autant de prisonniers, la population carcérale représentant presque 50 % de la population civile (800 000 prisonniers contre 2 millions de civils). L’économie, elle, dépend maintenant à 80 % du secteur carcéral.

Mentalité de la population : La mentalité de la population Boravienne est complexe, tout au long de son histoire, celle-ci a vécu soit dominé par une autre puissance soit pauvre, n’arrivant qu’à de rare exceptions près à sortir la tête de l’eau. Ainsi, le trait qui collerait le mieux à un Boravien serait assurément la résilience et la persévérance, n’abandonnant pas même quand la situation semble non-récupérable. Il y a cependant autre chose que l’on pourrait noter, c’est la monté du sentiment anti Empire Anticoloniale, l’empire ou plutôt la Ligue a fait beaucoup par le passé, en aidant à développer quelque peu l’économie, mais depuis plusieurs année et surtout depuis l’arrivé au pouvoir de Fedir Viktorovych Dorosh, la ligue s’est petit à petit désengagé. Aujourd’hui la population se sent quelque peu abandonné par ce qu’elle considéré pendant plus de 50 ans comme ses alliés.

Place de la religion dans l'État et la société : Il n’existe qu’une seule religion en Boravie qui mérite d’être mentionnée, cette religion, c’est le catholicisme orthodoxe, qui fut importée par l’Empire Slaviensk lors de la colonisation. Encore aujourd’hui, les Boraviens restent attachés à cette religion et à leurs croyances, les derniers sondages faisant état d’une population croyante à 59 %, le reste étant athée ou agnostique. Pour ce qui est de la place de la religion dans l’État boravien, celle-ci est totalement séparée, et cela depuis la création de la république après l’indépendance de l’Empire Slaviensk.

Politique et institutions :

Institutions politiques : Les institutions politiques ? Ce n’est pas compliqué, il y a le président et c’est tout, du moins c’est le cas depuis 1998 et la suppression de l’Assemblée nationale. Avant cette date, le peuple votait à deux moments : premièrement pour le président, une fois tous les 7 ans, et deuxièmement pour élire les 50 députés tous les cinq ans. Si, en pratique, la Boravie reste une démocratie de par ses élections présidentielles tous les 7 ans, dans les faits, sa longévité politique laisse assez peu de doute quant à la véracité des résultats. Quand bien même les résultats seraient truqués, il faut également prendre en compte que la popularité du président Dorosh reste élevée entre guillemets, faisant que si truquage il y a, celui-ci reste "léger".

Principaux personnages :

Politique internationale : La diplomatie internationale boravienne est… disons assez limitée, ne discutant réellement qu’avec ses "alliés" de l’Empire anticolonial, ses voisins directs comme le Tsarat du Khardaz et Rasken qui, au fil des migrations Rasken → Boravie et Boravie → Rasken, a fini par créer une relation assez unique entre les deux pays. En dehors de ça, les relations avec les autres nations sont purement de type carcéral, c’est-à-dire des accords pour que des nations envoient leurs prisonniers en Boravie.