Annonces, mesures et documents de la Commission à la Guerre

Posté le : 04 jui. 2024 à 18:32:58

696

Posté le : 07 jui. 2024 à 02:34:17

44139

Que demande la Révolution pour être victorieuse ? Une force de travail, une armée puissante et une ferveur révolutionnaire en acier. Il est évident que si la Révolution doit s'étendre, elle doit se faire par les armes que ce soit par les peuples eux-mêmes opprimés soit par nous-mêmes lorsque nos confrères ont étés endoctrinés par la fièvre capitaliste qui infecte l'esprit des Hommes et les poussent à se battre pour des causes qui non seulement les dépassent mais qu'ils ne comprennent que peu au fond. Ce n'est pas notre cas : chaque soldat de la Révolution, chaque frère et chaque sœur assimile parfaitement la cause pour laquelle il se bat. Il est conscient de pourquoi il se bat et pour qui tandis que l’esclave, l’enfant intellectuel opprimé par le capitalisme, croit se battre pour une idée qu’il a vaguement appréhendé et qui le pousse à se sacrifier pour une cause qui ne bénéficie ni à lui-même ni à sa propre famille. On croit mourir pour sa patrie, on meurt pour des industriels. Chaque soldat de la Révolution est conscient qu’il se bat pour son espèce, pour le bien-être de l’ensemble de l’Humanité même en constatant que ses confrères ont été endoctrinés. C’est pour cela que nous rechignons à l’idée d’une patrie ou d’une nation : ces concepts mènent à la guerre éternelle entre les peuples pour l’accaparement des ressources, les nations fonctionnant comme des entreprises concurrentes, se faisant la guerre pour stimuler leur économie au mépris de la vie humaine. La dernière des guerres que nous devrons mener à la force de nos bras et au prix de notre sang doit mettre fin à cet état de fait.

Organiser le recrutement et l’encadrement de l’Armée Rouge :

Commençons par le plus simple : les effectifs. Le recrutement des volontaires est une composante essentielle à une structure professionnelle saine de l’armée, surtout quand vous prétendez à une armée de composition mixte entre des troupes professionnelles dont le cœur de métier est le combat et la guerre et avec des forces conscrites mobilisées parmi les jeunes hommes civils, dans la force de l’âge, qui sont alors envoyés au combat pour lutter pour la Révolution d’une part et assurer le fonctionnement de composantes militaires qui auraient du mal à fonctionner en temps normal avec seulement des professionnels volontaires pour faire marcher lesdites composantes comme la logistique, la maintenance, la reconnaissance, le financement ou encore l’administration dont toutes ces composantes sont généralement tenus par des professionnels civils, recrutés au sein du système de conscription justement pour leurs qualifications civiles qui sont loin d’être facultatives, même à l’armée. Tout d’abord, l’Armée Rouge va mettre en place le Bureau de Recrutement des Forces Armées (BRFA), une nouvelle administration militaire chargée de doter l’Armée Rouge en effectifs sur l’ensemble du territoire de la Fédération. Le BRFA s’organise autour d’un quartier général de division et d’une brigade de recrutement composés de conscrits uniquement ainsi qu’une brigade de recrutement médical. Pour le moment, près de 800 fonctionnaires affiliés à l’Armée Rouge (généralement des blessés de guerre, volontaires ou recalés pour des conditions physiques ainsi que des proches de militaires qui ne souhaitent pas s’engager ou encore des militaires qui cherchent une reconversion dans le civil en restant proche de l’armée) seront affectés au service mais à terme, l’Armée Rouge compte composer les dites brigades uniquement de conscrits ayant des compétences administratives et persuasives convaincantes. Le quartier du BRFA se situe à Mistohir, devant servir de commandement logistique et stratégique pour l’ensemble de l’administration. Au total, rien que dans le quartier général, près de 200 personnes incluant des militaires enrôlés et des fonctionnaires civils doivent être inclus dans le quartier général de l’administration de recrutement. Le quartier général lui-même est divisé en 14 sections d’état-major devant chacun gérer une composante du travail de recrutement pour faciliter la charge de travail et l'efficacité à tâche unique de l’administration : administration, personnel, gestion des ressources, sécurité, études et analyses de marché, relations publiques, propagande et soutien aux opérations publiques des militaires de l’Armée Rouge. On compte également deux brigades de recrutement qui constituent la majorité du personnel du BRFA et qui constituent le cœur du métier de l’administration : le recrutement. Chaque brigade se charge d’une partie du territoire fédéral (divisée en fonction des régions) répartis en bataillons de recrutement dispersés à la fois dans les villes et dans les communes qui agissent tous comme des circonscriptions militaires individuelles, le tout devant économiser au mieux les effectifs des services de recrutement tout en assurant une efficacité complète sur la plus large zone géographique possible. Il existe également une brigade médicale dont les effectifs sont inclus au sein de l’administration des autres brigades de recrutement, le personnel de cette brigade est pour le moment composé de civils spécialisés dans le domaine médical et assisté par des conscrits qui doivent informer sur les procédures militaires plus que médicales. Cette brigade répond non pas au quartier général même si c’est ce dernier qui gère la brigade médicale mais les personnes recrutées par la brigade doivent passer par une commission mixte incluant à la fois des membres de l’administration du BRFA mais également des membres de l’école de médecine militaire.

Néanmoins, le plus important réside dans le fait d’intégrer un maximum d’effectifs dans les unités combattantes en ce qui concerne les forces volontaires et professionnelles. En effet, un recruteur derrière un bureau en plus est un militaire en moins sur le champ de bataille. Il faut donc établir des initiatives dans le but de recruter efficacement un grand nombre de volontaires dans un temps limité, un système qui puisse permettre à la Fédération de recruter facilement beaucoup de volontaires en peu de temps. Pour cela, nous devons revoir directement le service de conscription et rendre ce dernier un peu plus sélectif. Après tout, nous avons l’embarras du choix avec une telle population de 36 millions d'âmes, la main d'œuvre n’est pas un problème mais la qualité de celle-ci l’est énormément en revanche. Le service militaire obligatoire sera donc rétabli (ce dernier avait été aboli en 1995 par le gouvernement libéral) et étendu à douze mois au minimum et près de quinze mois pour les unités de première ligne, notamment les forces expéditionnaires aux missions principalement offensives. De même, s’il est possible d’intégrer l’Armée Rouge dès 16 ans, le délai d’appel des conscrits sera ajusté entre 21 et 35 ans. Une application de la conscription par ordre de volontariat s’appliquera au sein des conscrits ; recrutant en premier lieu les plus motivés, un tel programme universel devant améliorer largement la disponibilité de conscrits très motivés, permettant ainsi une allocation des ressources de l’Armée Rouge basée sur les compétences et les aptitudes à un degré d’étude maximal et non motivé par le simple envoi en première ligne. Près de de deux millions d’unitas seront investis dans la mise en place d’équipes de suivis civils au sein des regroupements de jeunes (dans les lycées notamment une fois ceux-ci remis en place) pour repérer les jeunes les plus motivés à effectuer une carrière militaire ainsi que les plus aptes physiquement pour les choisir en priorité lors des sélections du service militaire. Ainsi, lorsque le conscrit sera appelé sous les drapeaux, ce dernier sera directement incorporé dans l’unité la plus appropriée à sa condition physique et ses compétences liées à sa formation civile. Cette systématisation de l’intronisation des compétences civiles, notamment universitaires et post-universitaires étant donné l’âge des conscrits, combiné à une durée de service militaire long, fournit à l’Armée Rouge un avantage qualitatif de ses forces engagées car l’utilisation de conscrits ayant dans la vingtaine ou la trentaine bien éduqués et formés dans un cadre civil devient aujourd’hui un impératif à l’efficacité des opérations inter-domaines (c’est-à-dire la complexité croissante des affrontements armés qui nécessite elle-même une certaine expertise des mobilisés pour répondre et s’adapter au mieux aux innovations sur le terrain) et à la modernisation progressive de nos forces armées ainsi que des opérations en back-office (logistique, finance, entreposage, gestion du matériel, etc.).

Au-delà de la législation de notre gouvernement sur le service militaire et sur ses dispositions légales, nous devons également chercher des méthodes qui pourraient grandement faciliter le recrutement de volontaires au sein de l’Armée Rouge. Heureusement, le contexte socio-économique actuel est assez propice au recrutement militaire. On remarque en effet que la plupart du temps, la propension des jeunes à s’engager dans les forces armées réside en premier lieu dans la publicité militaire d’une part et d’autre part dû à une série de facteurs environnementaux comme le taux d’emploi des jeunes, la proportion de la population jeune par rapport à la population totale, le niveau de connaissances historiques et militaires des jeunes, l’attitude culturelle, l’apprentissage idéologique des populations, le prestige lié à l’armée que ce soit en terme de parcours professionnel ou de choix de carrière, l’attractivité de la rémunération, les avantages militaires donnés aux jeunes par rapport à la poursuite dans les études ou encore les contacts récurrents avec des militaires. Ici, les facteurs sont réunis en grande partie : un taux de chômage assez élevé chez les jeunes suite à la Révolution (même si cette situation changera certainement définitivement d'ici la fin du premier trimestre de 2014, le temps que les premières grandes mesures économiques de la Fédération se mettent en place et s'entérinent dans la société estalienne), l’Armée Rouge est populaire de fait de part son rôle de premier instrument de la Révolution et de la glorification volontaire du sacrifice des soldats révolutionnaires face à la pègre capitaliste, la rémunération des militaires est plutôt attrayante en cette période de reconstruction. Ainsi, étant donné que ces facteurs sont acquis ou presque, il ne manque qu’à établir une campagne de publicité adéquate pour inciter à l’engagement. Le but de la publicité militaire est de diffuser des informations conçues pour influencer l’activité des consommateurs sur un marché. Dans le cas spécifique de l’armée, la publicité militaire est basée sur le même concept que la publicité civile. En revanche, là où la propagande se différencie du domaine civil, c’est que la cible est engagée à travers des valeurs morales, derrière un slogan attachant et touchant principalement sur la corde sensible humaniste, révolutionnaire auquel l’Armée Rouge tente de s'attacher. Ainsi, au lieu de se centrer sur les besoins de l’individu, on se base sur l’idéologie dominante de la Fédération et sur les valeurs collectives. Ainsi, la publicité militaire révolutionnaire se basera sur l’invention d’un mythe de la quête du bonheur collectif par la libération du monde de l’infection capitaliste et fasciste, l’initiation au travail d’équipe et à l’initiative de commandement, l’exaltation de l’héroïsme révolutionnaire au combat ; les valeurs collectives et socialistes sont également mises en avant ainsi que l’exposition d’une menace pesante sur l’Humanité et sur le principe de la liberté par les capitalistes et les fascistes, une rhétorique anti-libérale violente ou encore une perspective de surpasser les actes déjà hautement glorieux des militants révolutionnaires ayant lutté autrefois.

Ainsi, l’armée se doit d’être un employeur aux aspects différents et surtout mystérieux (plus l’armée est intrigante, plus elle est attirante) car oui, l’armée est une aventure avant tout. De même, l’armée doit inclure dans sa publicité militaire des valeurs comme la vertu (dans un sens collectif, pour inclure l’idée que l’engagement est un devoir pour soi mais aussi pour les autres, comme si la recrue se sentait investie du devoir de protéger ses frères d’armes et tous les habitants des contrées qu’il traversera), le devoir envers le reste de l’Humanité, le service auprès des autres (l’Armée Rouge doit être vue comme une armée soutenant ses concitoyens, les protégeant mais aidant également aux travaux collectifs qui doivent faciliter la vie quotidienne de la population et exposer les fières valeurs d’altruisme et d’humanisme), l’héroïsme (à travers le sacrifice de l’individu au profit de l’Humanité et de part le caractère romantique de la guerre qui est vu non pas comme une abomination moderne mais comme une nécessité d’unification de l’ensemble de la planète, le soldat écrivant l’Histoire sur le marbre à travers son effort et ses souffrances), le sacrifice de soi et pour les autres. Ainsi, la publicité militaire révolutionnaire se focalisera sur la mise en place de prospects et l’élaboration de plans permettant le suivi de pistes qui doivent mener au ciblage et au listage de potentielles recrues auquel il faudra fixer des convocations pour inciter la cible à s’engager volontairement en insistant sur l’aspect volontaire et le consentement de la recrue qui doit se retrouver moralement contraint de signer son contrat pour le bien de ses proches (sans proférer de menaces, en jouant plutôt sur la culpabilité des recrues à ne pas s’engager dans l’armée et donc participer aux souffrances de ses proches). Ces convocations qui peuvent être à domicile, au centre de recrutement ou dans les lieux de travail (éducatif comme professionnel) doivent donc être un outil de persuasion d’une part pour inciter les plus réticents à presser le pas dans leur recrutement et d’autre part pour dresser une évaluation préliminaire sur la qualification de l’individu (âge, éducation, condition physique, antécédents médicaux, casier judiciaire, etc.). Notez que l’Armée Rouge est capable de rendre le casier judiciaire de ses troupes complètement vierge après un service de trois ans sous les drapeaux. De même, chaque candidat dispose de son propre recruteur attitré, le but étant de créer une proximité relationnelle entre le recruteur et le candidat pour inciter la recrue à s’engager. Enfin, il a également été décidé d’instituer une journée obligatoire de cours militaire et historique tous les 15 du mois. Cette journée obligatoire pour les moins de 25 ans doit servir d’introduction aux jeunes vers la carrière militaire. Ici, le discours des recruteurs est agressif : décadence barbare des capitalistes, des bourgeois et des fascistes, nécessité de défendre la Révolution, menaces de l’individualisme égoïste, crimes de guerre capitalistes contre l’Humanité, héroïsme des révolutionnaires d’autrefois et actuels. Tout doit être fait pour qu’avant la fin de la journée, les jeunes soient trempés dans une attitude martiale vengeresse. Ainsi, pour ceux qui auront l’âge, l’incitation à la carrière militaire sera d’autant plus valorisée par un effet de groupe amplifié par des mises en scène martiales et musicales qui doivent favoriser un état d’esprit guerrier et révolutionnaire. Notons que cette journée sera l’introduction parfaite à la mise en place de clubs de lecture idéologique et de centres d’instruction du même type où les membres du BRFA devront cultiver la jeunesse par la récitation des exploits révolutionnaires, des différentes doctrines marxistes et de l’histoire du socialisme, par l’enseignement des valeurs collectives et le sens de la ferveur révolutionnaire permanente et du sacrifice qui doit être imbriquée dans l’esprit de la jeunesse, la jeune recrue doit être convaincue qu’il se bat non pas pour lui-même mais pour une cause plus grande, la cause de l’Humanité et de sa libération, menacée par une clique bourgeoise avide de pouvoir, sont des objectifs communs qui se doivent d’être défendues, au prix le plus cher qui soit : le sang du peuple qui se défend lui-même contre la vermine libérale, capitaliste, bourgeoise et nationaliste, le tout dans une mise en contexte paranoïaque dans laquelle chaque compère un peu trop hésitant peut alors être considéré potentiellement comme un traître. Il est aussi à noter que le recrutement de l’Armée Rouge ne s’arrête nullement aux frontières effectives de la Fédération car si la Fédération doit bien pouvoir recruter efficacement dans les zones qu’elle contrôle déjà, elle est ouverte à tous les volontaires internationaux ayant la ferveur révolutionnaire nécessaire pour rejoindre la grande lutte socialiste contre le capitalisme oligarchique. C’est pourquoi le BRFA disposera de cellules multilinguistiques qui devront permettre le recrutement de personnes venant du monde entier. Ces cellules auront une fonction double : celle de traduire auprès des recrues et de vérifier les antécédents possibles des recrues. De fait, les recrues internationales sont ensuite placées dans des unités à part des troupes issues de la Fédération pour permettre une surveillance du SRR sur ces mêmes recrues d’une part et surtout les regrouper selon les zones linguistiques. De fait, dans l’Armée Rouge, celle-ci est définitivement mondiale et donc elle est multilinguistique. Or, comme l’a démontré tous les empires autrefois, une armée multilinguistique mine l’efficacité de celle-ci sur le champ de bataille. C’est pourquoi l’entraînement initial des forces professionnelles comme conscrites contient l’apprentissage de l’espéranto, une langue véhiculaire très simple à apprendre (même plus simple à apprendre que l’anglais ; il est possible d’apprendre cette langue en quelques mois voire en quelques semaines pour les plus doués) à volonté internationale qui doit agir comme un lien de connexion entre les officiers et sous-officiers (qui apprennent cette langue durant leur formation directement) et leurs troupes venues du monde entier. Cette solution résout le problème de la barrière de la langue et les officiers sont aussi encouragés à apprendre la langue des bataillons qu’ils commandent. Car même si tous les soldats apprennent à parler l’espéranto, ils resteront néanmoins dans des unités avec une seule langue afin de faciliter la connexion entre les soldats en cas d’absence de leurs officiers.

De surcroît, pour l’Armée Rouge et son état-major, en temps de paix, les armées se doivent de respecter deux occupations majeures : l’entraînement et la préparation au combat. La préparation au combat se déroule en deux phases pour l’Armée : la première étape consiste en la préparation théorique du combattant, que ce soit l’endoctrinement idéologique, l’organisation au combat, la connaissance du matériel et de l’équipement sur le terrain et son utilisation théorique et enfin l’instruction de la troupe à travers les dangers qu’elle pourrait rencontrer et les situations auxquelles elle serait confrontée en combat réel, le tout devant donner une idée théorique solide aux soldats qui savent mentalement ce qui a à faire, imbriqué directement dans l’inconscient collectif des soldats ; la seconde étape réside dans l’exécution en condition réelle puis l’évaluation des troupes. La préparation comprend donc une éducation académique et une éducation politique mais aussi les alertes, les menaces, l’entretien, le matériel, les exercices de préparation et les inspections générales des services d’évaluation de l’Armée Rouge. D’autres domaines sont directement compris séparément de cette formation militaire comme les services médicaux (à ne pas confondre avec les premiers soins que chaque soldat doit aussi connaître et appliquer lors des exercices), l’administration, la logistique ou la maintenance. Quant à l’entraînement en lui-même, il se catégorise en deux points : la formation de base doit développer principalement les compétences individuelles et collectives spécifiques à leur mission ainsi que des manoeuvres militaires dans lesquelles les unités évoluent dans des scénarios de combat simulés avec d’autres unités extérieures à l’organisation et l’objectif différent, le tout devant évaluer la polyvalence des forces et l'adaptabilité des unités face à différents types de menaces. Ainsi, le processus d’entraînement débute par une évaluation des compétences nécessaires à l’exercice et utilise plusieurs formats de formations : instruction, démonstration, observation, pratique, exercice. Le tout devant ensuite atteindre le niveau de qualification souhaité et fixé par l’état-major de l’Armée Rouge. La formation suit donc par étapes dans l’objectif que chaque étape spécifique de ladite formation puisse être analysée, comprise et étudiée par l’administration et les officiers supérieurs de l’Armée Rouge qui doit pouvoir en tirer des conclusions complètes qui puissent permettre l’amélioration et l’adaptation de l’entraînement des forces révolutionnaires en temps de paix à des situations réelles en temps de guerre. L’entraînement régulier des forces de combat de l’Armée Rouge réside en trois mois d’entraînement intensif durant six mois où sont menées principalement les opérations pratiques comme les exercices à grande échelle dans lesquels l’Armée Rouge expérimente de nouveaux modèles tactiques et conditionnent ses forces à des situations de combat réel. L’entraînement en lui-même des nouveaux arrivants consiste en une échelle progressive (en mal, bien sûr). Ainsi, le premier jour, on reste laxiste avec les nouvelles recrues : on fournit l’uniforme aux recrues, les familles accompagnent la recrue jusqu’au point de ralliement des recrues qui les amènent ensuite à la caserne, on décore la poitrine des recrues avec une rose, on fait prêter serment à la troupe envers la Révolution et l’Humanité, les instructeurs militaires restent relativement cordiaux en apprenant des chants militaires aux recrues sur le trajet et la nourriture est de bonne qualité. Au deuxième jour, la formation commence officiellement : les lits doivent être faits de manière impeccable sous peine de jeter le lit par la fenêtre, la recrue n’aura qu’à dormir par terre pour son insolence ; ils pratiquent leur posture (savoir comment se tenir debout, marcher au pas, courir en ligne droite, se retourner de manière chronométrée et millimétrée. On demande souvent aux soldats de rester debout, sans bouger, durant plusieurs heures d’affilée. Chaque jour, les soldats doivent courir près de cinq kilomètres, ceux n’y arrivant pas étant sévèrement punis. Avant de dormir (du moins si l’unité est autorisée à le faire), les recrues sont invités à faire des pompes, squats et ceux durant plusieurs heures, parfois au bon milieu de la nuit, réveillé par la douce musique de l’arme de poing du sergent qui tire dans le dortoir des recrues pour faire bouger la bleusaille. D’autres entraînements comprennent également la descente en rappel, les tractions, la course à fond sur trois kilomètres, des courses pondérées entre trois et cinq kilomètres, des courses d’obstacles sur 400 mètres, la marche pondérée sur de longues distances, la pratique d’arts martiaux pour le combat au corps à corps ainsi que l’entraînement aux armes à feu. Au-delà de ce petit cortège d’activités sympathiques, les conditions de vie sont charmantes : privation de sommeil (deux à trois heures de sommeil en général), brutalité (les instructeurs sont brutaux et sans pitié, quitte à infliger des blessures aux recrues, même s’il leur est interdit de pratiquer des blessures qui seraient incapacitantes à l’entraînement de la recrue ; ça reste marrant de mettre des chaussettes sales pleines d’urine dans la bouche de ses collègues pendant deux bonnes heures), pression psychologique (alertes constantes, brutalité sommaire, éloignement des recrues de leur lieu de vie habituel). En bref, durant six mois, ce sera l’horreur. Durant les trois premiers mois de la formation, les recrues seront surtout conditionnées physiquement dans leur nouvel environnement en éprouvant ces derniers physiquement pour améliorer leur condition physique de départ et ainsi disposer de la meilleure performance humaine que pourrait fournir les hommes ; les trois mois suivants sont consacrés à des formations plus proches du monde militaire : maniement des différentes armes, tactiques de combat, compétences géographiques, maintenance et entretien, cohésion d’équipe. Les conditions de vie des recrues s’améliorent par rapport aux trois premiers mois, la privation de sommeil est moindre et la brutalité se raréfie mais la formation reste sévère et la tolérance envers les erreurs des recrues reste quasi nulle ; en effet, il est nécessaire que les soldats restent concentrés à l’apprentissage théorique des tactiques et du maniement et de l’entretien des armes, on n’étudie pas un domaine avec trois heures de sommeil au compteur.

Académies militaires et plans de mobilisation :

La réforme des forces armées passe tout d'abord par l'éducation des forces professionnelles. Par conséquent, la Commission à la Guerre doit créer un cadre éducatif suffisamment solide et organisé pour former les militaires professionnels et les cadres de l'Armée Rouge, sachant bien que ceux actuellement sous les drapeaux n'y resteront pas éternellement, notamment les sous-officiers nécessitant une véritable formation tactique pour permettre une gestion tactique et à petite échelle suffisamment cohérente et organisée à l'échelle tactique, l'état-major révolutionnaire ne dissimulant même plus son souhait de décentraliser en partie le commandement des forces armées pour permettre une plus grande initiative des officiers sur le terrain tout en suivant un plan stratégique plus global, ce qui est une nécessité vitale dans le contexte actuel de l'Armée Rouge qui a besoin que les initiatives locales menées par les officiers locaux puissent ralentir l'adversaire jusqu'à l'intervention de renforts plus conséquents pour neutraliser la menace ; étant donné la superficie très grande et la période de reconstruction des infrastructures, il est évidemment nécessaire que des zones isolées soient capables de contenir au moins les assauts initiaux de forces hostiles. L'éducation dans l'Armée Rouge doit être une priorité : l'Université de la Défense Nationale de Mistohir (renommée l’Académie Militaire Révolutionnaire pour l’occasion) sera réouverte pour fournir un cadre éducatif adéquat aux officiers des forces armées ; le Centre de Formation des Officiers Généraux sera également temporairement mis en place dans l'ancienne Ecole Militaire de Pendrovac pour former les officiers, expérimentés ou non, à l'utilisation des nouvelles innovations doctrinales et matérielles de la guerre. Néanmoins, au fil du temps, les écoles militaires estaliennes doivent faire partie définitivement d'un réseau éducatif militaire solide mis en place par le gouvernement fédéral par la remise en service de l'Académie des sciences militaires de l'Armée Rouge située là aussi à Mistohir, comprenant plusieurs départements d'études : école de médecine militaire, école d'ingénierie militaire, école des infirmières militaires, école de l'état-major, l'école de formation technique des officiers de l'ingénierie, etc. Le gouvernement va poursuivre dans cette initiative en poursuivant la création du système éducatif militaire révolutionnaire en ouvrant d'autres instituts d'études militaires. De même, le gouvernement va ouvrir l'école d'hygiène militaire, l'école des officiers des services militaires, l'école d'enseignement général des forces armées et l'école de parachutisme, le tout sera basé dans d'anciennes universités civiles à Mistohir et les villes alentour. De même, le gouvernement fédéral devra ordonner la création d'une unique académie de formation d'officiers de réserve à Fransoviac pour permettre la pleine centralisation de la formation et l'uniformisation de l'apprentissage des officiers de la réserve dans un unique cursus tout en réduisant les frais d'entretien du système éducatif militaire. Enfin, notons aussi l’ouverture de l'université de l'aviation navale de la marine de l'Armée Rouge qui sera réformée pour devenir une université navale principalement, le but étant de former les futurs officiers de la marine révolutionnaire (la Fédération anticipe, compte tenu de son devoir international, de devoir avoir un jour le besoin d'acquérir une marine un jour) pour disposer des meilleurs éléments marins une fois les premiers navires de guerre mis en service.

La conscription est également revue ainsi que le plan de mobilisation. En effet, l'Armée Rouge ne dispose pas d'un plan de mobilisation militaire en cas de conflit. Le gouvernement fédéral estime que la situation actuelle n'est pas suffisamment adaptée aux objectifs gouvernementaux et aux aléas économiques qui accompagnent les mobilisations de nos camarades socialistes qui affectent forcément l'économie du pays. En effet, il est possible que la Fédération se retrouve à se mettre en alerte mais de manière partielle et non totale. De même, le gouvernement estime que la conscription doit revenir à un statut plus strict, le nombre de citoyens mobilisables de la Fédération étant possiblement moins important par rapport à ses voisins, chaque camarade effectuant son service militaire doit être en capacité de combattre efficacement sur le champ de bataille, d'avoir les notions de base et d'être d'une qualité irréprochable par rapport aux soldats des pays voisins en plus faible nombre. Ainsi, l'Armée Rouge fait d'une pierre deux coups par la mise en place d'une force numériquement très supérieure composée de conscrits et de soldats professionnels expérimentés et souvent rompus aux tactiques de combat.

Tout d'abord, le plan de mobilisation de cette année annoncera dans les grandes lignes la création des régions militaires et les centres de ralliement des unités de conscrits en cas de conflit pour permettre l'organisation cohérente et organisée des conscrits une fois la mobilisation amorcée et pour permettre le commandement construit des unité conscrits qui doivent être capable de combattre dès la mobilisation terminée. Le tout en instaurant un nouveau système d'alerte conforme à une mobilisation partielle ou totale. En effet, l'état-major institue trois états d'alerte : vert, orange et rouge. Ces derniers sont alors définis et changés soit par la Commission à la Guerre soit par le Président de la Fédération lui-même. L'alerte verte n'indique rien de spécial et est conforme à une situation de paix politique et sociale tant au niveau intérieur qu'extérieur, l'armée fonctionne sur son cycle régulier et normal en incorporant les conscrits selon la réglementation en vigueur.

L'alerte orange désigne une période de vigilance accrue que ce soit dû à des troubles intérieurs politiques ou sociaux ou à une menace extérieure. Dans ce cas-ci, les réservistes et anciens conscrits sont priés, via des feuilles d'appel distribuées par la police, de rejoindre leurs unités de ralliement dans les délais indiqués par leurs feuilles d'appel (en général dans les 48 heures). Dans les zones de première ligne (c'est-à-dire les zones frontières et côtières), cette période est définie comme immédiate, c'est-à-dire que l'appelé doit répondre à son devoir dans les quatre prochaines heures. L'aller-retour dans les transports pour les appelés est gratuit et pris en charge par l'État socialiste. L'alerte orange comprend deux phases de mobilisation : la première phase rappelle l'ensemble des réservistes de moins de 41 ans ; la seconde phase rappelle l'ensemble des réservistes ayant entre 41 et 45 ans et les anciens conscrits de moins de 30 ans. Le reste des réservistes et conscrits (donc les réservistes de plus de 45 ans et les anciens conscrits de moins de 30 ans) ne sont pas concernés par l'alerte orange.

Enfin, l'alerte rouge indique un état de guerre immédiat ou réel. Dans cette situation, la même procédure est appliquée que dans l'alerte orange, à la différence qu'il n'existe qu'une seule phase de recrutement et que l'ensemble des personnes aptes au service militaire sont appelés à porter les armes pour protéger la Fédération.

En ce qui concerne la conscription, de nouvelles vagues de conscrits seront appelées progressivement tous les deux mois pour remplacer les conscrits ayant terminé leur service militaire. Néanmoins, compte tenu de l'économie actuelle du pays nécessitant une grande disponibilité des civils à l'économie socialiste, il est probable que le service militaire comprend une autre réforme d'ici les prochains mois ou dans les années qui suivent comprenant notamment une réduction du service militaire et la possible revue du rôle des femmes dans l'Armée Rouge.

La Garde Populaire :

La Garde Populaire constitue la réserve principale de la Fédération des Peuples Estaliens au niveau professionnel et réactif. En effet, au-delà de la conscription qui remplit une partie des effectifs de l’armée active et permanente, on retrouve toute une marge de la population, que ce soit d’anciens conscrits ou de volontaires ne souhaitant pas faire leur service militaire, qui est incluse dans ce qu’on appelle la Garde Populaire (dont le fonctionnement au sens organisationnel dans les villes a déjà été expliqué) qui est une force armée publique sous le contrôle des villes et qui doit assurer plusieurs missions. Tout d’abord, la Garde Populaire agit comme une police lourdement armée sur le territoire fédéral : si une situation devient incontrôlable pour les moyens à la disposition des forces de police des villes ou des communes, c’est à la Garde Populaire d’assurer l’ordre public afin de préserver la paix sociale et de faire face aux insurrections potentielles. Ainsi, la Garde Populaire est chargée de protéger les autorités publiques, les assemblées des villes et communes, les installations stratégiques et essentielles au bon fonctionnement du pays, les entreprises et installations publiques importantes et les moyens de communication. La Garde Populaire peut également participer à quadriller une zone que ce soit sur le territoire fédéral ou même de manière limitée dans des interventions à l’étranger dans le but de sécuriser les arrières des forces professionnelles qui jouent le rôle de fer de lance plutôt au sein des premières lignes. En cas d’état de guerre, la Garde Populaire et ses membres doivent se tenir prêts dans les 24 heures qui suivent leur appel à être prêts et parés au combat, la Garde Populaire jouant un rôle de sécurité intérieure en cas de guerre à l’étranger mais aussi de formations défensives en cas de guerre sur le sol fédéral. Ainsi, la Garde Populaire se doit de lutter contre les tentatives de sabotage et des opérations subversives des agences de renseignements étrangères et en cas de pénétration de forces hostiles sur le sol fédéral, la Garde Populaire agit comme un amas de forces locales défensives indépendantes qui sont là pour ralentir ou stopper la progression adverse sur le sol fédéral. Si la force hostile est bien trop imposante pour être stoppée, la Garde Populaire joue tout de même un rôle de force de guérilla sur le territoire fédéral conquis et organise la guérilla et la résistance de la population locale contre l’occupation dans l’objectif de ralentir les opérations ennemies dans la zone et donc de permettre aux forces professionnelles de reprendre la zone plus facilement. Enfin, la Garde Populaire est organisée de telle sorte à ce que dans certaines zones frontalières, certaines unités regroupent des hommes vivant au plus près des installations défensives frontalières dans l’objectif de pouvoir contrer la menace et disposer d’une défense correcte aux frontières de la Fédération en cas d’offensive étrangère. Il est à noter que ces unités ne sont pas mobilisés à temps plein, elles sont tenues par des cadres administratifs uniquement en temps de paix et par quelques observateurs en service militaire qui sont chargés d'agir comme renforts aux forces de police et à la douane en temps de paix tout en participant à la surveillance des zones à défendre ; les réservistes qui sont censés combler les rangs de ces unités en temps de guerre sont tous habilités géographiquement dans leur secteur désigné. Par conséquent, l'ensemble des réservistes de ces unités habitent à environ 20 kilomètres autour des différents points de ralliement qui servent de centres d'organisation des unités d'une part mais aussi en tant que arsenals, les unités de réservistes s'équipant dans ces points avant de partir en opération dans l'heure qui suit. Les infrastructures mises en place devraient permettre par différentes voies (fluviales, ferroviaires ou routières) aux troupes de réservistes de rallier les zones de défense en moins de trois heures. Ce court délai exige donc de fait une préparation constante des réservistes ce qui implique une limitation géographique du travail civil des réservistes (fourni généralement par des entreprises publiques ou des coopératives avec qui les villes ont conclus un accord concernant l’emploi des réservistes, qui assurent le droit à ses travailleurs de déserter leur emploi en cas d'appel aux réservistes tout en permettant aux travailleurs de conserver leur emploi après la démobilisation des réservistes), un système de sirènes mis en place dans les quartiers résidentiels pour avertir tous les réservistes et enfin une sévère limitation de déplacement, les quartiers des réservistes étant conçus pour être autosuffisants en activités économiques, en divertissement, en éducation et en services publics pour éviter toute nécessaire absence des réservistes en dehors de leurs quartiers assignés. Au-delà des quartiers assignés, à travers tout le pays, la Garde Populaire disposera d’un budget supplémantaire pour la construction d’infrastructures supplémentaires réservés à leur usage (chemins de fer, routes, ponts, aérodromes, transport fluvial ou maritime, etc.).

Chaque division, brigade ou régiment dispose de sa propre zone de défense. Les zones de défense sont les territoires approximatifs auxquels l’unité de la Garde Populaire doit protéger en priorité et auxquels il est affilié à la fois par l’emplacement de ses installations de ralliement, ses arsenaux mais également sa base de recrutement. La Garde Populaire, une fois mobilisée en temps de guerre, se place alors sous le commandement de l’état-major de l’Armée Rouge et doit donc protéger sa zone. Ainsi, ce système permet à la Fédération de protéger une zone bien précise de son territoire sans mobiliser l’entièreté des réservistes du pays et de mobiliser uniquement les unités les plus proches pour un maximum de réactivité de la part des unités de la Garde Populaire face à une menace hostile sur le sol fédéral. Etant donné que le principe premier de la Garde Populaire est de défendre en premier lieu le territoire auquel l’unité est rattachée, le fait que la base de recrutement de l’unité locale se base sur les habitants locaux, la Garde Populaire conserve l’avantage indéniable de la connaissance du terrain de la part des locaux et de la population.

Organisation interne des différentes brigades et unités de l’Armée Rouge :

Brigade d'Infanterie Motorisée :

Principale force d'infanterie mobile de l'Armée Rouge, c'est une unité polyvalente destinée à occuper le terrain, protéger les flancs des unités plus lourdes comme les troupes blindées ou mécanisées. Néanmoins, elle joue aussi un rôle offensif de par sa grande mobilité, sa polyvalence en termes d'équipements et sa composition interne qui en fait l'arme la plus polyvalente de toute l'Armée Rouge dont elle joue un rôle central. Ainsi, si l'infanterie motorisée n'a pas d'avantages tactiques importants (de part la faiblesse du blindage de ses véhicules, l'utilisation des moyens motorisés au combat rapproché est grandement risqué et hasardeux), elle a un avantage stratégique clair car elle dispose du nerf de la guerre : la mobilité. Cette dite mobilité lui permet un déplacement aisé et accru vers les points chauds du théâtre d'opérations, permettant une réponse adaptative des forces révolutionnaires face aux mouvements de l'adversaire et augmentant grandement la capacité de l'armée à déjouer les actions de l'ennemi. L'organisation interne de chaque brigade comprend :

Bataillon d'infanterie motorisée :

Le bataillon d'infanterie motorisée est divisé en plusieurs unités aux compositions elles-mêmes distinctes. Nous allons aller du plus grand au plus petit. À l'échelle bataillonnaire, on retrouve un commandement de bataillon, trois compagnies d'infanterie, une compagnie d'armes, un peloton de transmission et un peloton logistique.

Le commandement se compose très simplement de 40 hommes avec l'équipement suivant :

Rentrons plus encore dans le détail. La compagnie d'infanterie standardisée révolutionnaire est elle-même divisée en un quartier général de compagnie (celui-ci compte trois hommes en son sein (commandant de la compagnie, adjoint du commandant et un sergent-chef )), trois pelotons d'infanterie et un peloton de mortiers. Chaque peloton d'infanterie est lui-même divisé de la même façon entre le commandement du peloton (composé de deux hommes, le commandant de peloton et l'adjoint du commandant), en trois équipes d'infanterie et une équipe d'armes lourdes. Nous arrivons enfin au dernier niveau de l'échelle tactique de la compagnie d'infanterie avec l'équipe d'infanterie qui se compose donc : un chef d'escouade , deux fusiliers-mitrailleurs, cinq fusiliers et un grenadier qui joue également le rôle antichar soit un total de neuf hommes par escouade. Ainsi, cela signifie qu'en ne comptant pas les unités auxiliaires et avec les commandants, on se retrouve avec un effectif initial de 29 hommes par peloton soit 90 hommes par compagnie. Bien, mais j'ai mieux. Chaque peloton d'infanterie est également composé d'une équipe d'armes lourdes qui est composée de huit hommes : un chef d'escouade, trois fusiliers-mitrailleurs, trois assistants mitrailleurs et un grenadier. On se retrouve donc avec un effectif par peloton d'infanterie de 37 hommes soit une compagnie d'infanterie comprenant 114 hommes.

À l'échelle de la compagnie, on retrouve également un peloton de mortiers à l'organisation aussi dispersée que les compagnies avec un commandement de peloton (un commandant et son assistant), une section d'observation avancée (section, c'est un grand mot, ils sont deux observateurs) et trois sections de mortiers qui comprennent chacun deux tireurs de mortier et un leader de section. Cela nous fait un peloton comprenant douze hommes et trois porte-mortiers/obusiers/mortiers. Cela porte donc finalement l'effectif total de notre compagnie d'infanterie à 126 hommes, une jolie petite compagnie bien équipée.

Revenons désormais à l'échelle du bataillon. En plus de trois compagnies d'infanterie, on retrouve une compagnie d'armes lourdes qui comprend lui-même un commandement de compagnie, une section de mortiers, une section antiaérienne et une section antichar. Tandis que le commandement de la compagnie est composé de trois hommes (même équipement que la compagnie d'infanterie), le peloton de mortiers est également similaire (trois porte-mortiers, douze hommes), le peloton anti-aérien est composée de trois canons antiaériens soit un total de 32 hommes (30 hommes d'équipage et deux hommes au commandement) ; le peloton antichar compte un commandement de section (deux hommes), une section comprenant deux équipes antichars comprenant trois hommes chacun. Au total, la compagnie compte 52 hommes. De ce postulat, on compte donc 218 hommes dans un bataillon d'infanterie motorisée. Mais j'ai encore mieux. Un peloton de transmission comptant 14 hommes et un peloton de logistique comprenant trois sections (transport motorisé, alimentaire et médicale + le commandement) soit un total de 20 hommes et 12 camions de transport. Au total, c'est plutôt 274 hommes qui sont inclus dans chaque bataillon d'infanterie motorisée.

Reste de la brigade :

Résumons l'équipement :

C'est sous cette forme que 8000 hommes vont être intégrés dans la nouvelle 1ère Brigade Motorisée d'Infanterie dont la garnison sera basée à Mistohir.

Brigade Mécanisée :

Organisation quasiment similaire à celle de la Brigade Motorisée. Néanmoins, constatez plusieurs différences au niveau de l'équipement. D'abord, une brigade mécanisée, c'est :

Chaque bataillon d'infanterie mécanisée est divisé comme la brigade motorisée. Néanmoins, là où ça change, c'est que le bataillon du génie de la brigade regroupe ici l'ensemble des armes en dehors de l'infanterie : compagnie de transmission, compagnie du génie du combat et une compagnie antichar. L'escadron blindé comprend trois pelotons blindés, le bataillon d'artillerie est divisé en trois batteries d'artillerie mobile d'une part et une batterie antiaérienne ainsi qu'un peloton d'acquisition de cible. Enfin, le bataillon de soutien regroupe une compagnie logistique, une compagnie de maintenance et une compagnie médicale. L'équipement total de la brigade est la suivante :

Brigade Blindée :

La brigade blindée diverge un peu des autres types de brigades de part sa différence tactique. Ainsi, à la place de disposer de bataillons entièrement composés d'infanterie motorisée ou mécanisée ou de pelotons blindés, la brigade se base sur un principe d'armes combinées, utilisant à la fois le soutien de l'infanterie et le fer de lance des blindés pour percer le dispositif adverse tout en sécurisant efficacement le terrain. Ainsi, on retrouve :

Au total :

C'est sous cette organisation que les 2000 hommes restants actuellement seront actuellement organisés dans la 2eme Brigade Blindée, tous nouveaux effectifs de conscrits et de soldats professionnels devront aider à remplir les rangs de cette brigade jusqu'à qu'elle soit complète en effectifs.

Brigade de Montagne :

Identique à la brigade d'infanterie motorisée avec des équipements et une formation adaptés à la montagne :

Soit en terme d'équipements :

Posté le : 28 jui. 2024 à 19:08:36

12851

Suite à l'augmentation des effectifs de l'Armée Rouge dont les effectifs s'élèvent désormais à 17 500 hommes, conscrits et professionnels compris, il a été constaté que la 2e Brigade Blindée, originellement composée de 2000 hommes au moment de la réorganisation de l'Armée Rouge, a pu enfin combler le manque de personnel grâce aux nouveaux flux d'effectifs qui ont comblés les rangs de l'Armée Rouge. La brigade est donc au complet avec 8000 hommes en armes qui sont opérationnels et prêts au combat. Néanmoins, cela signifie aussi que 1500 hommes, nouvellement entrés dans l'Armée Rouge, n'ont aucune unité de référence et par conséquent, l'Armée Rouge a décidé de former une troisième brigade, la 3ème Brigade mécanisée, qui se basera sur les modèles et organigrammes originellement mis en place par la Commission à la Défense. Tout comme la 2ème brigade avant elle, la 3ème Brigade Mécanisée ne sera pas complète en effectifs, ne comptant que 1500 hommes sur les 8000 hommes que doivent compter normalement une brigade de ce type. Les nouveaux effectifs seront donc tout naturellement réorientés vers cette brigade une fois leur formation achevée.

Il est à noter que ces emplacement sont à titre purement indicatif des bases militaires de référence de ces brigades. Les brigades sont réparties dans toute la région, les villes citées ne sont que des références administratives. La répartition concrète des brigades sur le territoire estalien reste strictement confidentielle.

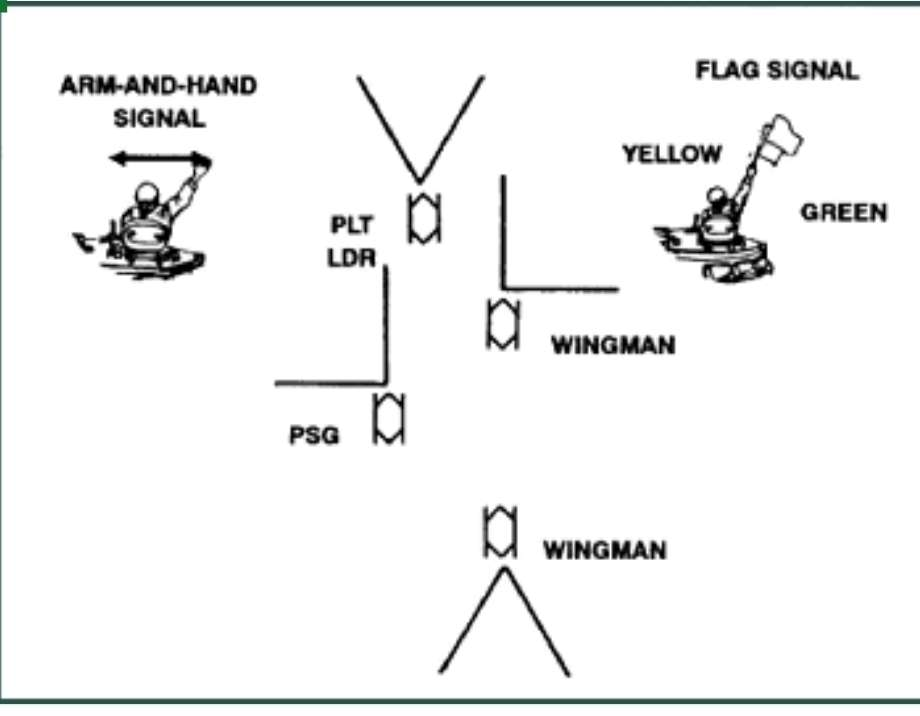

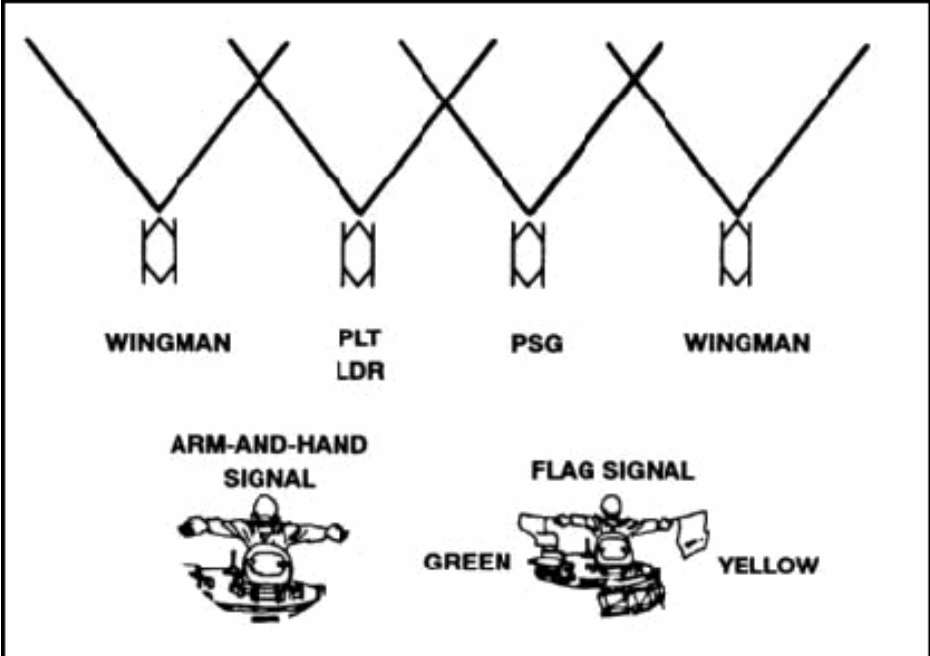

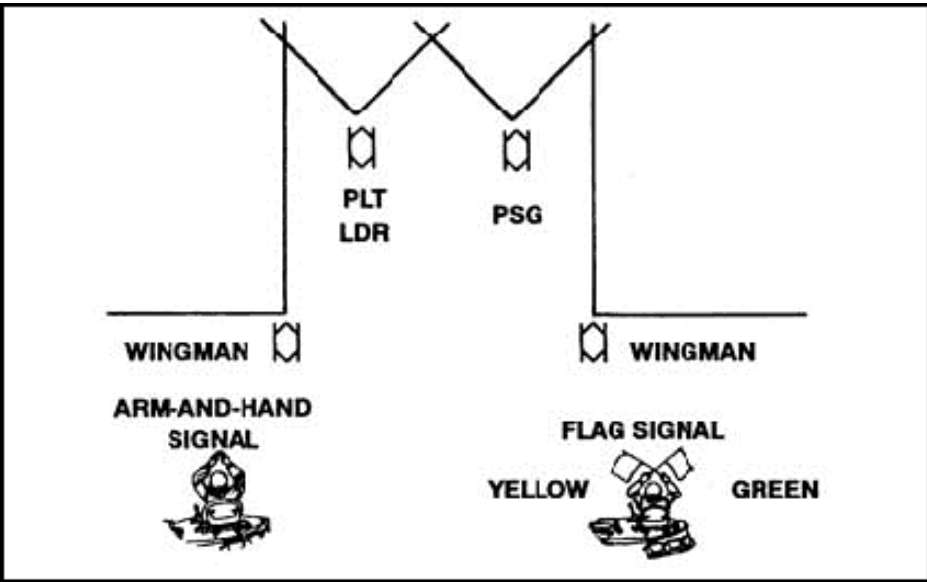

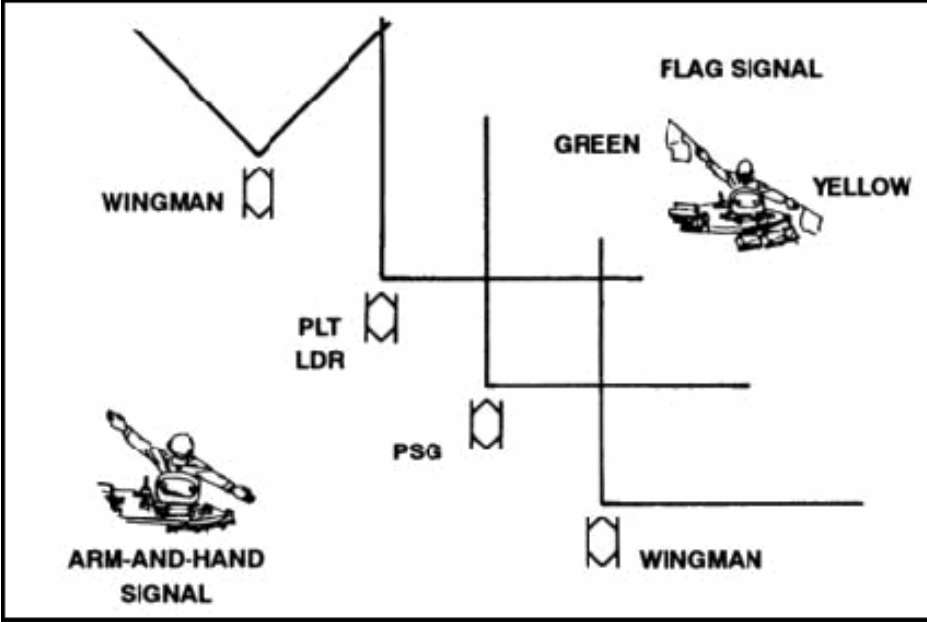

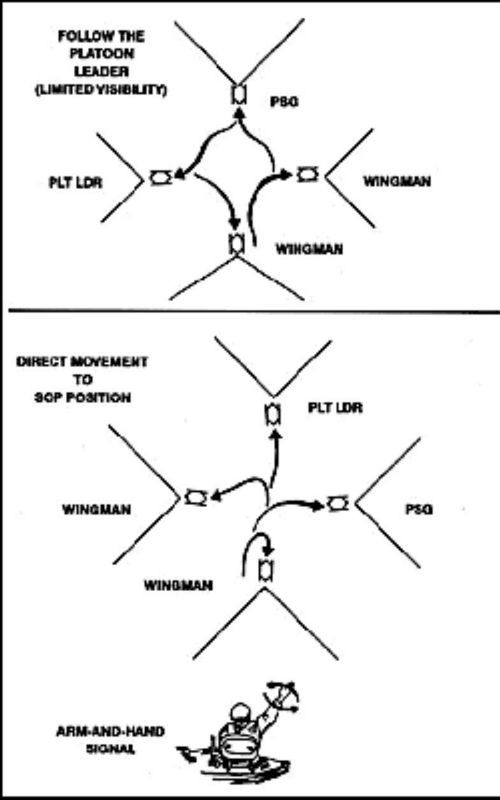

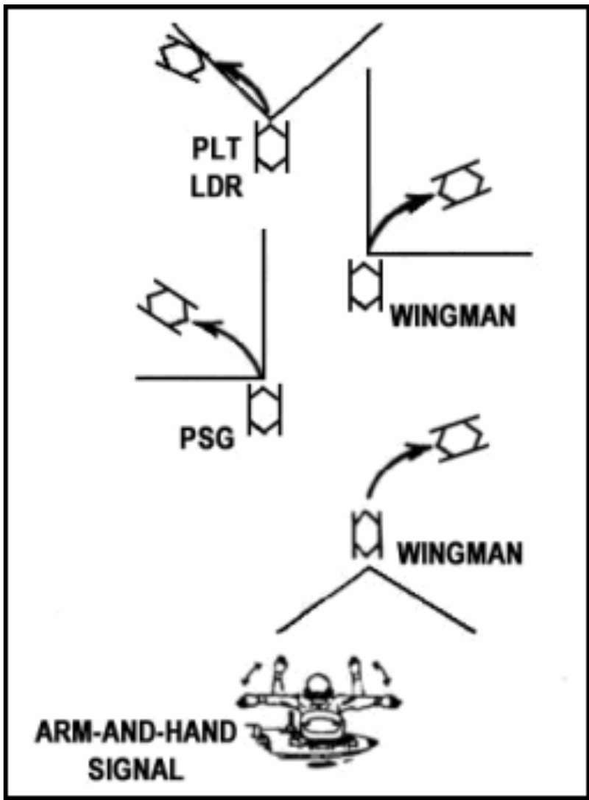

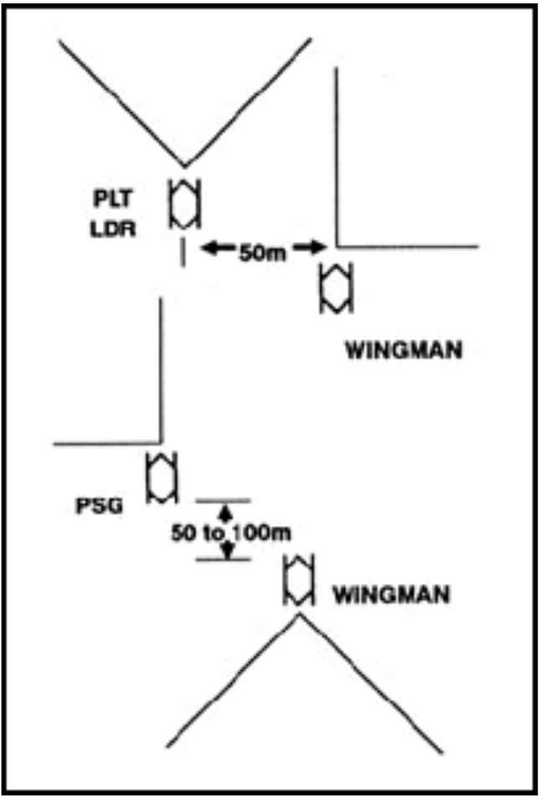

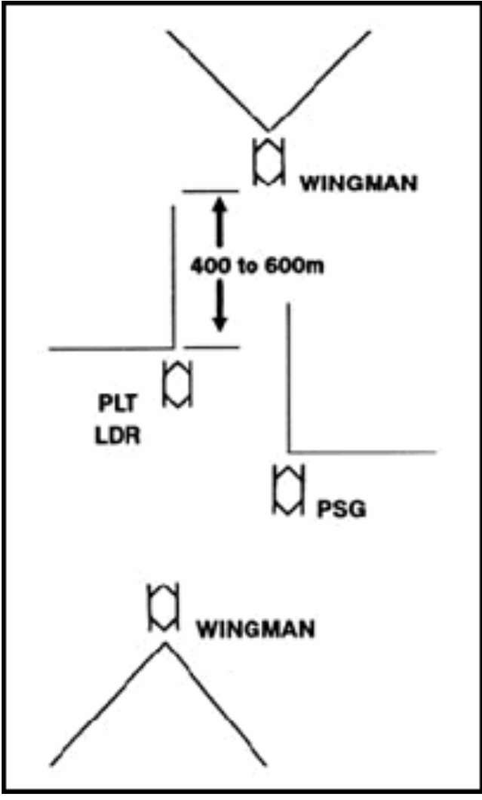

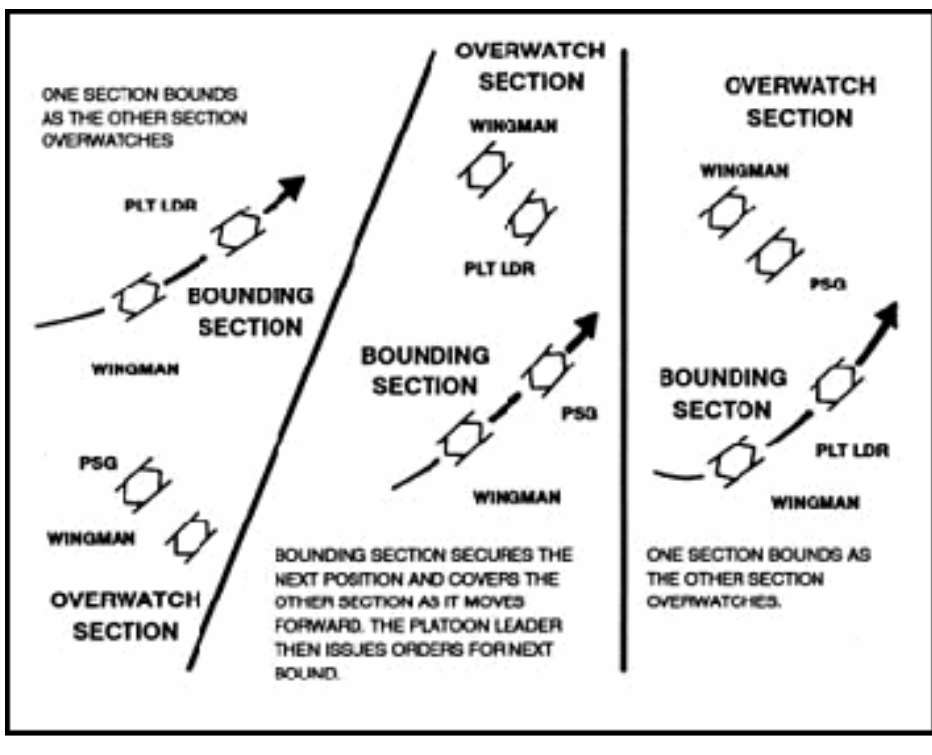

Avant d'entrer dans les formations et techniques spécifiques utilisées par un peloton mécanisé, nous devons clarifier certaines choses. Puisque le peloton fait partie d'une compagnie, il est évidemment fortement influencé par la formation et les techniques utilisées par la compagnie. Par conséquent, le chef de peloton peut recevoir l'ordre du commandant de compagnie d'utiliser une formation spécifique ou technique au sein de la compagnie. Cependant, il arrive souvent que le chef de peloton choisisse la sienne. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les formations. Ainsi, si la compagnie est dans une zone, le peloton peut être dans une formation différente au sein du même secteur. Le chef de peloton doit toujours faire savoir à son commandant et à ses collègues chefs de peloton quelle formation ils utiliseront. Les techniques de manœuvre doivent également être coordonnées tout au long de la manœuvre. Normalement, la technique utilisée par la compagnie fait que chacun des pelotons joue un rôle direct dans son exécution. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup de liberté pour le chef de section dans l’organisation de l’Armée Rouge.

Pour le chef de peloton mécanisé, il doit prendre en considération plusieurs éléments lors de la sélection d'une formation de manœuvre. Tout d'abord, et avant tout, sa capacité à aider à accomplir le but et la tâche du peloton. Deuxièmement, sa capacité à aider à sécuriser le peloton. Troisièmement, en fonction de la situation tactique, il y a la capacité de la formation à permettre la liberté de manœuvre. Enfin, en fonction de la situation tactique, il y a la capacité de la formation à assister le chef de peloton dans le commandement et le contrôle. Compte tenu de ces considérations, le chef de peloton peut utiliser plusieurs formations. Il s'agit de la colonne, de la ligne, du coin, de l'échelon, de la bobine et du chevron. Nous les aborderons ci-dessous.

Ensuite, il existe plusieurs types de techniques de manœuvre durant les combats que les pelotons mécanisés de l’Armée Rouge peuvent appliquer, elles sont généralement trois et souvent destinés à des desseins purement offensifs.

Posté le : 31 jui. 2024 à 22:00:44

13170

Exercices militaires de Mars 2014 :

A partir du 21 Mars, la Commission à la Guerre a décidé de mettre en place des exercices militaires sur les deux prochaines semaines qui suivront pour l'ensemble de l'Armée Rouge. Les exercices se focaliseront au nord du territoire fédéral et se basera sur le réseau de bases militaires des villes au nord de la Fédération afin d'assurer la logistique de l'exercice. Les exercices de Mars mobiliseront la 1ère Brigade Motorisée, la 2ème Brigade Blindée et la 3ème Brigade Mécanisée qui devront recevoir chacun des spécificités et seront organisés en fonction des compagnies en équipes bleues et rouges afin de simuler un affrontement militaire de haute intensité avec une force étrangère, tant d'un point de vue défensif qu'offensif. Le scénario de l'exercice se base sur un scénario d'attaque surprise d'une coalition de pays étrangers nommés respectivement la Kartélie, la Sitadine et l'Unionistan qui se seraient conjointement alliés afin de récupérer des parts de territoires riches en hydrocarbures situés sur le sol estalien. L'attaque surprise est sensée avoir réussi à supprimer la plupart des forces aériennes estaliennes qui ont étés cloués au sol par une succession de frapes balistiques sur les aéroports estaliens. Seules restent les troupes au sol estaliennes qui sont restées intactes et qui devront dès les premiers jours du conflit défendre les zones envahies par les trois pays avec des forces limitées.

Le but de l'exercice est assez simple : permettre aux forces estaliennes d'avoir l'expérience nécessaire pour sécuriser une position défensive en sous-nombre et entraîner les officiers de l'Armée Rouge à accroître leurs capacités de gestion afin d'utiliser des troupes qui se trouvent être peu nombreuses et utilisées avec parcimonie. L'équipe bleue regroupe les officiers les plus prometteurs d'après les qualifications formatives du système universitaire de l'Armée Rouge et comptent pour la plupart des compagnies composés de professionnels, l'équipe rouge comprend la plupart des conscrits de l'armée estalienne. La première semaine est faite pour évaluer la capacité de l'Armée Rouge à résister à une force armée plus nombreuse en position défensive. La seconde semaine sera dédiée à la contre-offensive, l'Armée Rouge devant désorganiser le dispositif adverse secoué par les défaites successives pour effectuer une contre-attaque décisive. Cet exercice sera donc grandement utile pour les forces estaliennes afin de comprendre et surtout apprendre de nouvelles tactiques qui permettraient à l'Armée Rouge d'avoir un minimum d'expérience dans les combats à haute intensité où la force numérique est à son désavantage.

La première semaine étant dédiée à l'apprentissage des combats défensifs en infériorité numérique, l'exercice devra débuter par le déploiement des troupes, l'ajustement des lignes logistiques entre les bases militaires et la ligne de front des terrains d'entraînement puis à la mise en place de tactiques de déploiement de troupes sous le feu ennemi, l'utilisation des forces spéciales comme unités de raid sur les flancs adverses ou encore l'utilisation de l'artillerie afin de ralentir ou stopper l'adversaire. L'artillerie doit pratiquer le positionnement organisé des pièces sur le champ de bataille, appliquer le déplacement organisé et courant des pièces entre les barrages d'artillerie et apprendre à mener de la contre-batterie contre l'artillerie adverse. Il est à noter que du côté de l'équipe rouge, la majorité des unités de génie seront des unités professionnelles qui devront surtout apprendre à déminer et à rompre les infrastructures défensives adverses sous un feu nourri de l'équipe bleue. Les unités de reconnaissance devront s'entraîner à s'enfoncer dans les lignes ennemies et à effectuer des sabotages dans la ligne arrière afin de briser la logistique et les lignes de communication ennemies.

La partie offensive menée cette fois par l'équipe bleue vise surtout à mettre en avant dans l'apprentissage des troupes la mobilité opérationnelle, les opérations combinées, les offensives mécanisées et l'utilisation des nouvelles technologies comme moyens de distraire l'ennemi et de rendre sa réaction plus confuse et désorganisée une fois l'offensive déclenchée. Le génie de combat des unités bleues devront à leur tour apprendre à déminer et créer des brèches sous le feu nourri ennemi afin de permettre aux véhicules blindés et mécanisés d'exploiter les brèches et prendre à revers les troupes à pied adverses. Le génie sera confronté à de nombreux obstacles, notamment géographiques, et devra redoubler d'ingéniosité pour élaborer des tactiques de couverture durant les opérations de génie comme la mise en place de pontons, le franchissement des rivières, le déminage, le dragage de mines ou la prévention (ou l'utilisation) d'agents chimiques, bactériologiques et autres durant l'offensive. Les unités de soutien logistique devront apprendre à réparer rapidement et en peu de temps les véhicules endommagés en utilisant avec parcimonie les pièces de rechange à leur disposition et en agissant par ordre de priorité. L'utilisation de systèmes avancés dans l'offensive sera aussi mis en avant : guerre électronique, cyber-guerre, opérations spéciales, robotique militaire.

Un élément essentiel de la guerre moderne n’est autre que l’artillerie. Celle-ci, reine des batailles, peut aisément aider à remporter celles-ci dans de nombreuses situations. De fait, l’artillerie est l’équipement lourd à la fois le plus destructeur, le plus traumatisant et économisant le plus de vies humaines dans notre camp tandis qu’elle fait pleuvoir un déluge d’acier et de feu sur nos adversaires dont la seule volonté est alors de s’abriter tandis que nos glorieuses troupes avancent. En somme, l’artillerie contribue à notre puissance de feu qui doit s’avérer supérieure pour aliéner l’ennemi en premier lieu puis l’éliminer dans un second temps. Et pour cela, nous devons disposer des éléments standardisés adéquats dans notre armée pour une utilisation efficace de l’artillerie à grande échelle et de manière coordonnée avec la position ennemie et nos besoins tactiques sur la ligne de front.

Ces éléments, nous en disposons déjà de certains. Nous avons déjà l’artillerie elle-même, plus d'une centaine de pièces d'artillerie tractée (des fiches techniques seront fournies ultérieurement). La puissance purement technique de ces bijoux est déjà un fort atout mais nous devons bien sûr aller plus loin que ce soit dans l’organisation, les procédures de tir et la coordination des artilleurs pour mener l’artillerie de l’Armée Rouge à être la meilleure au monde. Pour cela, le gouvernement fédéral disposera d’une nouvelle agence gouvernementale, l’Agence Terra. Cette agence gouvernementale, à la fois civile et militaire, devra fournir un travail cartographique minutieux. Devant se charger de récupérer les cartes de l'ensemble de la topographie eurysienne, y compris estalienne, et d’en façonner de nouvelles à usage militaire, les cartes produites par les experts cartographiques qui seront assignés à cette agence devra déjà répondre aux besoins civils en terme de cartes (que ce soit pour l’éducation ou le secteur de la construction par exemple) mais surtout des cartes cartographiées adaptées aux usages militaires, des cartes suffisamment précises qui quadrillent des zones entières des territoires de l'Eurysie centrale (et plus à l'avenir si l'Estalie est amenée à intervenir en dehors du continent). De telles cartes évitent plusieurs choses : d’abord, elle permet un calcul plus simple en basant le calcul uniquement sur la position de l’ennemi connu et non sur la position à la fois de l’ennemi et de l’observateur allié qui indique les coordonnées du tir. Cela sacrifie quelque peu la précision du tir mais accroît énormément la vitesse de celui-ci car les calculs de tirs de l’artillerie estalienne ne nécessitent aucun calcul trigonométrique alors que ceux ne disposant d’aucun matériel cartographique aussi précis en aura forcément besoin (souvent, l’absence de trigonométrique réduit le temps de réaction de l’artillerie à trois minutes après la demande de tir contre 10 à 15 minutes pour le cas contraire, une avancée remarquable donc). Pour les tacticiens estaliens, l’artillerie de l'Armée Rouge ne doit jamais être en réserve à proprement parler, elle est déployée en sa totalité et mise à l’emploi de la première heure du conflit jusqu’à la dernière seconde de celle-ci. De fait, l’artillerie ne doit être sous commandement (les commandants d’artillerie ont eu des ordres désignés spécifiés et leur initiative leur est retirée une fois les tirs terminés) soit en soutien, c’est-à-dire que la batterie se place au service opérationnel de tous ceux demandant un appui d’artillerie en première ligne, les observateurs sur place ayant la capacité de donner l’ordre d’ouvrir le feu, ce qui empêche les commandants de ces unités de refuser ces ordres. De fait, l’artillerie estalienne se trouve plus flexible et réactive dans ce cas de figure car elle réagit immédiatement aux demandes de tir et son commandement se décentralise suffisamment bien pour répondre à plusieurs types de besoins dans chaque secteur, une utilité très pratique lorsque les combats en première ligne se déroulent sur une large ligne de front comme sur une faible partie étant donné que la réactivité de l’artillerie estalienne lui donne aussi l’initiative dans la puissance de feu.

Toute la tactique de l’artillerie révolutionnaire repose sur ses observateurs dont une partie des unités de batterie leur sont dédiées en termes de logistiques (fournitures d’optiques, matériel de communication, cartographie). C’est surtout l’entraînement qui joue, les observateurs s’avèrent souvent être des sous-officiers et les plus expérimentés de leurs batteries ce qui leur donne déjà une légitimité à donner des ordres de tirs mais surtout contribue à ce qu’on attend d’eux. En effet, un observateur doit déjà pouvoir trouver des sites d’observation utiles, doit pouvoir situer des zones très précises sur le plan cartographique mais surtout, il doit pouvoir communiquer avec efficacité et sans aucune hésitation le langage mathématique nécessaire à sa batterie pour qu’elle obtienne des coordonnées géographiques extrêmement précises. Rien que la façon de communiquer des observateurs contribue à la fois à la réactivité de l’artillerie estalienne mais surtout à sa capacité à frapper précisément la cible. Pourtant, les observateurs ne sont pas les seuls à indiquer les tirs : chaque sous-officier de première ligne, jusqu’aux sergents, sont entraînés à donner au moins la base du langage des coordonnées en se basant sur leurs propres cartes (certes moins précises mais donnant toujours des indications exactes). Le tir sera de fait moins précis mais déjà, mieux que si on bombardait sans donner l’avis aux troupes sur place qui ont ainsi l’occasion de notifier leurs propres positions et donc d’éviter le tir ami (souvent un des défauts de l’artillerie durant les guerres). Le but ici n’est pas forcément de faire de chaque soldat estalien un observateur mais de permettre que dans un bataillon par exemple, l’on dispose d’au moins un homme capable de faire appel à l’artillerie de manière intelligible.

Pour encore plus augmenter la précision du système de l’artillerie estalienne, une autre solution s’impose aussi : déléguer la partie calculs aux ordinateurs. Plus précisément, décentraliser la méthode de calculs en la faisant faire par autrui (quand les conditions le permettent). Ainsi, les communications reçues par les batteries de l’Armée Rouge seront toujours aussi reçues par un centre de direction des tirs (CDT) qui disposera lui de locaux et donc d’un matériel immobile informatique qui permettra le calcul très rapide par ordinateur de toutes les données nécessaires que la batterie donnera également et pré-établira en détails avant chaque tir par son service de transmission : vent, température, usure du canon, différence d'élévation, etc. Le CDT calcule aussi en permanence les variations des positions de chaque batterie à l’avance afin de s’épargner la plupart des calculs à chaque tir (la flemme légendaire des mathématiciens). En plus de ces éléments, la tactique du TOT (Time-On-Target) sera évidemment employée ici. En effet, les calculs du tir étant elles-mêmes très précises et extrêmement proches de la réalité, le TOT permet de calculer également sur le plan temporel l’arrivée même de l’obus afin de prévoir en temps réel le moment où l’obus arrive à sa destination afin de maximiser les dégâts lors d’un assaut ou lors d’une frappe coordonnée par un observateur au sol. En somme, un système foutrement diabolique et efficace qui vise à détruire plutôt qu’à neutraliser, rendant l’artillerie estalienne efficace, précise, destructrice et réactive. Enfin, notez qu’en dernier recours, chaque batterie dispose également d’un manuel à rubans très simple à prendre en main : chaque ruban au sein du manuel représente une situation tactique en particulier. Les bandes imprimées disposent de toutes les informations nécessaires aux tirs, y compris les méthodes de calcul du tir et les procédures à suivre, les emplacements des formules devant être uniquement remplacées par les distances. Finalement, le contenu de la bande est lue par le chef d’équipage de la pièce pour calibrer celle-ci. Avec ce genre de systèmes, dans le cas où les communications sont tout de même foireuses et même dans le cas où les officiers compétents sont inaptes à commander, même le moins qualifié d’une batterie peut diriger les tirs et mener tout de même à un résultat précis et rapide. C’est donc un système simple, rapide à lire, qui se veut instinctif à l’usage et à la portée de tous.

Notez qu’en plus de ces chamboulements organisationnels qui rendent l’artillerie rouge parmi les artilleries les plus dévastatrices au monde, l’équipement compte aussi : l’artillerie dispose désormais de son propre service logistique et son propre génie qui doit aménager les positions de tirs et les moyens de transport jusqu’à celles-ci tandis que la logistique s’assure de toujours subvenir aux besoins de la batterie. Notez enfin que l’artillerie estalienne disposera également à disposition d’obus à fusée de proximité, qui n’explosent pas à l’impact mais plutôt au-dessus du sol. En effet, on considère que durant les grandes guerres industrielles, la grande majorité des victimes de l’artillerie sont dues aux éclats d’obus dits descendants, c’est-à-dire des obus à fusée de proximité dont les éclats peuvent s’infiltrer dans les tranchées par exemple même avec une certaine imprécision, réduisant nettement l’efficacité des tranchées par exemple contre l’artillerie.

Posté le : 28 août 2024 à 23:10:47

19770

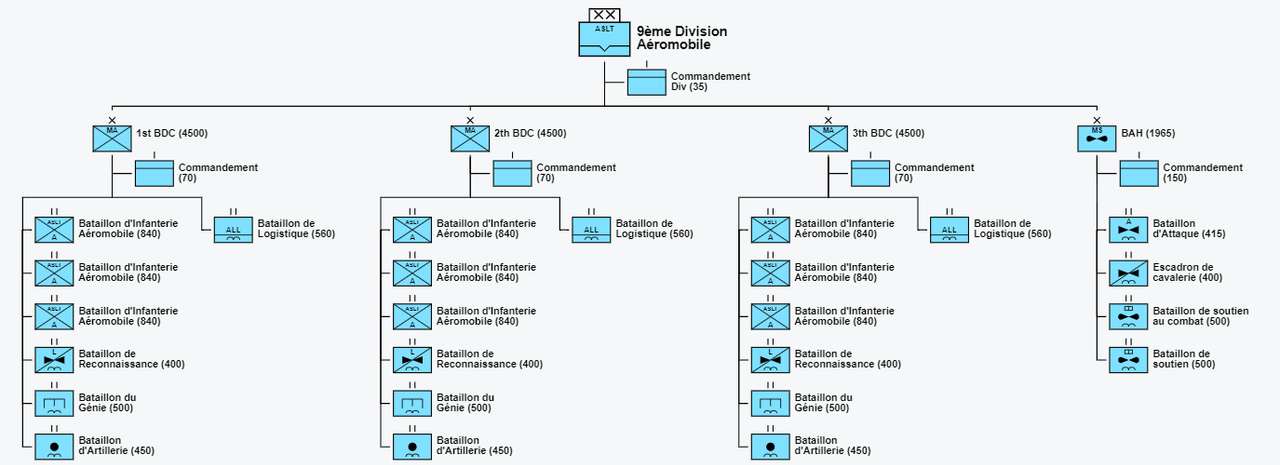

Suite à la poursuite des recrutements et de l'agrandissement du service militaire au sein de la population, l'Armée Rouge a pu accumuler de nouveaux effectifs de conscrits, ayant pu former 7500 nouveaux conscrits afin de les intégrer à la structure de l'Armée Rouge. En plus de l'agrandissement périodique de l'Armée Rouge en terme de conscrits, l'Armée Rouge a pu compléter le recrutement des premiers membres de la Garde Populaire, la force de réserve principale de l'Armée Rouge. Ainsi, ces réservistes seront dispatchés de façon équitable entre les régions militaires A1, A2 et A3 soit environ 830 hommes par région, divisés en régiments dans les villes des dites régions. Leur fonctionnement ayant déjà été éclairci par l'Armée Rouge, nous ne reviendrons pas sur leur fonctionnement. De ce fait, néanmoins, compte tenu du fait que les Gardes Populaires sont légalement membres à part entière de l'Armée Rouge, cela signifie que les effectifs de l'Armée Rouge s'élèvent désormais à 27 500 hommes. De ce fait, les nouveaux conscrits formés dans les centres de formation de l'Armée Rouge seront intégrés directement à la 3ème Brigade Mécanisée. Néanmoins, les effectifs de 8000 hommes de la brigade étant largement complétés par la nouvelle vague de conscription, le millier de conscrits en surplus dans les effectifs de l'Armée Rouge seront directement affiliés à la 4ème Brigade de Montagne, une nouvelle formation qui sera basée à Bolioska.

Positionnement des brigades sur le territoire estalien :

Il est à noter que ces emplacement sont à titre purement indicatif des bases militaires de référence de ces brigades. Les brigades sont réparties dans toute la région, les villes citées ne sont que des références administratives. La répartition concrète des brigades sur le territoire estalien reste strictement confidentielle.

Méthodes de combat estaliennes en montagne :

La nation estalienne, surtout sa partie occidentale, a toujours côtoyé les montagnes qui ont entourés les vastes plaines de l'Horistia. Cependant, si historiquement ces montagnes ont protégés l'Estalie contre les invasions étrangères durant des siècles, les armées estaliennes n'ont jamais estimés juste de se spécialiser dans le combat en montagne, préférant utiliser les cols des montagnes comme goulets d'étranglement durant des batailles rangées afin d'y éliminer la menace adverse. Si les résultats de cette tactique ont montrés des résultats convaincants il y a des siècles de cela, l'Estalie ne peut plus se limiter ni à rester sur une position défensive passive ni se limiter à garder certaines zones montagneuses. Rares ont étés les analyses militaires estaliennes contemporaines en ce qui concerne le combat en montagne, il est temps d'y remédier.

Les zones montagneuses disposent de leurs propres caractéristiques et d'une complexité importante qu'il est nécessaire d'analyser avant de s'engager profondément dans les détails tactiques de la guerre en montagne. Généralement, les zones montagneuses ont des réseaux routiers médiocres et des densités de population assez faibles. Cela permet d'abord de comprendre que la guerre en montagne dispose de deux caractéristiques : le danger que les civils fassent partie des dommages collatéraux est très faible, ce qui engage pour nos forces armées une plus grande puissance de feu sur une plus grande surface. Néanmoins, cela exige aussi une logistique adaptée aux besoins des zones montagneuses, les moyens conventionnels logistiques habituellement utilisés dans les zones géographiques dégagées ne sont pas adaptés et nécessitent donc des améliorations significatives ou l'utilisation de moyens auxiliaires plus efficaces. D'un aspect purement stratégique pour l'Estalie, la montagne est essentielle à maîtriser : elle constitue la barrière principale entre l'Estalie et la Kartvélie mais aussi entre l'Estalie et le Nordfolklande, ce qui limite sérieusement nos capacités d'intervention et nécessite donc une étape de prise de possession des régions montagneuses avant d'accéder aux plus vastes plaines se trouvant au-delà. Nous devons prendre les devants, ces deux pays ne possèdent aucune force spécialisée dans ces environnements, à nous de prendre les devants et d'apporter des innovations à la formation, la tactique et le matériel utilisé en zone montagneuse.

La guerre en montagne peut se définir fondamentalement par un déploiement de forces sur un terrain présentant des différences importantes d'altitude, des influences météorologiques plus fortes et des infrastructures isolées, médiocres ou absentes. De ce fait, le déploiement statique de forces en montagne, comme ce fut souvent le cas au XXe siècle, n'est plus adapté à l'ère des hélicoptères de combat et des drones. La guerre en montagne contemporaine se déroule au sein d'opérations en territoire vaste et complexe avec peu d'axes de mouvements pour les troupes. Cependant, il se caractérise aussi et heureusement par des capacités de reconnaissance et d'engagement plus efficaces avec une portée plus large ainsi que des combats rapides, mobiles et dispersés sur l'ensemble d'une zone de combat. Tout cela pour dire que ce sont des affrontements qui nécessitent un équipement adapté et un personnel formé pour remplir effectivement des missions militaires en montagne. En effet, pour les soldats en eux-mêmes, la guerre en montagne exige des compétences physiques rigoureuses. Les terrains à risque de chute, les longues distances à parcourir à pied lorsque les infrastructures viennent à manquer ou lorsque les conditions météorologiques l'exigent nécessitent de la part des soldats une véritable solidité physique et mentale dans ce type de situations. C'est pour cela que les conscrits et actifs professionnels qui serviront dans les unités de montagne de l'Armée Rouge seront en priorité celles et ceux qui seront déjà acclimatés au climat montagneux, donc concrètement les hommes et femmes issus des régions montagneuses de notre pays car une force de soldats acclimatée à la montagne de façon naturelle est à la fois plus facile à former pour l'Armée Rouge et permet l'esprit d'initiative, les soldats en montagne étant quasiment dans leur élément naturel. La mobilité est un facteur crucial pour les troupes de montagne et ce, en toutes saisons et même dans les situations météorologiques les plus extrêmes, ce qui nécessite que les véhicules qui seront envoyés aux unités de montagne seront des véhicules CATV adaptés à la montagne et aux conditions enneigées. De surcroît, la formation des unités de montagne comprendra aussi la formation de ski afin de mieux se déplacer dans les zones montagneuses en hiver. De surcroît, les troupes de montagne doivent s'habituer à ne compter que sur eux-mêmes au cours des opérations militaires, il faut donc les acclimater à tout ce qui pourrait se produire en montagne : auto-assistance simple, sauvetage improvisé en montagne, opérations de sauvetage complexes, opérations de récupération du personnel, etc. Ainsi, en plus des entraînements standards des unités en elles-mêmes, les forces en montagne seront appelées fréquemment à effectuer des missions de sauvetage ou d'aide aux populations civiles en zone montagneuse, le but étant à la fois d'économiser sur les effectifs des forces de sécurité civile tout en formant les soldats à agir dans des conditions réelles auprès des civils estaliens.

La formation en montagne des troupes estaliennes doit, in fine, faire adhérer aux troupes de montagne un comportement militaire, des compétences en alpinisme supérieur à la moyenne, le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative. De ce fait, l'entraînement s'oriente afin de faire maîtriser aux troupes de montagne le déploiement rapide et autonome en terrain très difficile ou dans des conditions météorologiques (y compris dan des températures glaciales extrêmes ou en haute altitude), le leadership lors des opérations de sauvetage civil et la capacité d'utiliser l'environnement comme arme de combat (par la maîtrise du déclenchement d'avalanches par des explosions contrôlées sur des positions adverses) et enfin la maîtrise du tir à longue distance en terrain montagneux. De ce fait, chaque montagnard estalien de l'Armée Rouge est un apprenti tireur d'élite, capable de maîtriser au moins les bases du tir à longue distance.

D'un point de vue organisationnel, la planification des opérations doit être rigoureuse et doit être gérée par une cellule de montagne qui sera intégré à chaque bataillon d'infanterie de montagne. En effet, la mauvaise planification, la connaissance superficielle du terrain ainsi que l'ignorance ou la sous-estimation des forces ennemies en présence ne peuvent qu'entraîner l'échec des opérations et à un gaspillage inutile de vies humaines. C'est pour cela que les cellules de montagne existent, elles sont à la fois les yeux et les oreilles des bataillons d'infanterie de montagne, chargées de reconnaître le terrain, de le cartographier et d'élaborer le tracé des chemins à suivre lors des opérations du bataillon. Ils évaluent la situation en terrain montagneux, conseillent les chefs d'unités sur le plan tactique et fournissent aux unités avant les opérations des cartes précises et une formation topographique permettant aux hommes de se repérer de façon rudimentaire en terrain montagneux. Là où les zones démunies de rapports d'avalanches accidentelles et civiles se trouvent, les cellules de montagne établissent des rapports militaires d'avalanches si les forces de montagne ont besoin de provoquer intentionnellement des avalanches sur des cibles militaires en temps de guerre. La cellule de montagne comprend de ce fait, en grande majorité, de guides de montagne militaires, de conscrits travaillant dans des zones montagneuses dans le secteur civil, des alpinistes sportifs ou des spécialistes en région montagneuse. De ce fait, le but de la cellule de montagne, à l'échelle d'une brigade, est de fournir aussi au commandement de la brigade et à l'état-major de l'Armée Rouge un flux d'informations continues sous la forme de rapports normalisés pour donner toutes les informations nécessaires et les outils de reconnaissance adéquats aux troupes de montagne lors des opérations militaires. A noter que les cellules de montagne ont des priorités standardisées en temps de guerre, notamment la sécurisation des parois rocheuses abruptes, les ravins et les crêtes étroites afin de donner dès le départ un avantage tactique décisif aux troupes de montagne, les unités spécialisées de la cellule de montagne cherchant à sécuriser ces endroits ou les piéger dès les premières heures d'un affrontement militaire. Les unités de montagne, notamment les bataillons d'infanterie de montagne, sont organisés différemment des bataillons d'infanterie classique des autres unités de l'Armée Rouge : chaque bataillon dispose d'une compagnie de reconnaissance avec une unité de reconnaissance en montagne, deux compagnies de génie en montagne et deux compagnies d'approvisionnement en montagne. De surcroît, le service logistique de chaque bataillon permet à la fois de former les hommes à l'utilisation des animaux de transport pour les opérations de ravitaillement mais également d'établir des itinéraires de ravitaillement répertoriées sous la forme de pistes de couleurs qui permettent ainsi aux unités de logistique d'emprunter sur plusieurs itinéraires différents des positions stratégiques et d'assurer leur ravitaillement. Notons enfin la présence dans chaque bataillon d'un peloton de combat en haute montagne qui doit soutenir les autres compagnies d'infanterie de montagne en étant mobilisé dans toutes les opérations aux conditions météorologiques ou géographiques extrêmes, notamment pour l'obtention des zones à haute altitude, en plus d'être une force de reconnaissance pouvant mener des reconnaissances ou des raids en profondeur dans le dispositif adverse en se faufilant dans des zones géographiques difficiles à surveiller où les conditions de maintien d'une position sont plus difficiles. Enfin, il est à noter que chaque compagnie d'infanterie de montagne espace souvent la ligne de front entre eux d'entre 1000 à 1800 mètres. Cette distance permet à la fois de couvrir une large zone une fois en position sur les hauteurs tout en permettant d'assister par tir indirect ou par renfort direct des positions alliées prises d'assaut par l'adversaire.