HISTOIRE

- Drapeau du Bajusid, article

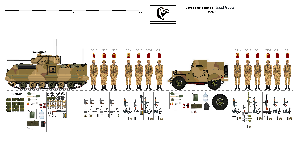

- Groupe de combat, Armée Républicaine du Bajusid, article

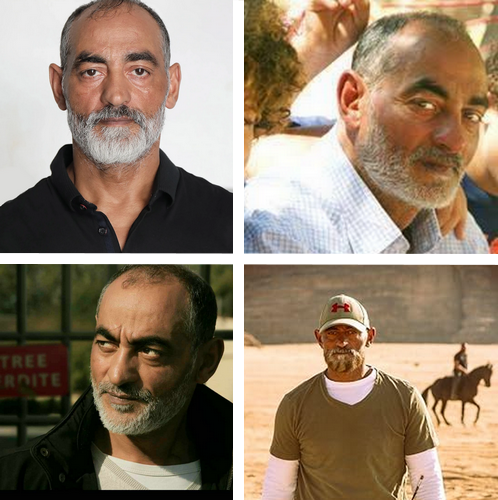

- Joubair Toulali, article

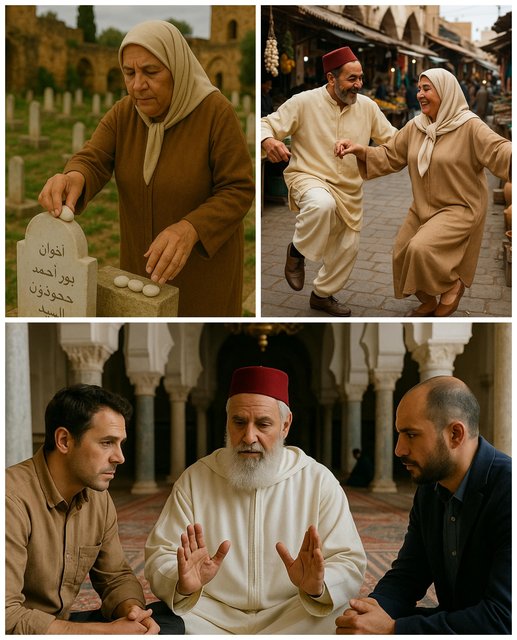

- Les célébrations du renouveau “Al-Badî” (البديع), article

- 2014 - La résurgence de l'artisanat bajusid, article

- La culture de la pistache, spécificité et opportunité du Bajusid, article