Activités étrangères en UC Sochacia

Posté le : 22 août 2024 à 00:37:23

400

Posté le : 01 déc. 2024 à 11:32:10

0

Le Tsar Vladimir Sladikov était tranquillement dans son bureau quand tout à coup.

Quelqu’un frappa discrètement à la porte.

« Entrez, » dit Vladimir, sans lever les yeux.

La porte s’ouvrit pour laisser apparaître Sergueï Karpov, chef des renseignements impériaux, un homme de stature moyenne mais au regard perçant, visiblement pressé. Il tenait dans ses mains un exemplaire du journal local du Saint Empire du Karty.

« Votre Majesté, je suis désolé de troubler votre tranquillité, mais vous devez voir cela, » annonça Karpov en avançant.

Intrigué par l’urgence dans la voix de son conseiller, Vladimir posa son rapport et tendit la main. Karpov lui remit le journal, plié à la page où figurait un article intrigant, illustré par une photographie granuleuse. Vladimir fronça les sourcils en lisant les premières lignes, son regard devenant plus sévère à mesure qu’il parcourait l’article.

« La Reine de l’UC Sochacia, à Volkingrad, dans un avion non déclaré… accueillie par un convoi discret… Et elle aurait été vue sur le balcon d'un appartements privés mains dans la mains avec le frère du Tsar du Karty » Le Tsar releva les yeux vers Karpov, son ton calme mais chargé de sous-entendus. « Sergueï, que savez-vous de cette affaire ? »

Karpov se racla la gorge, visiblement mal à l’aise.

« Cet article soulève une hypothèse que nous ne pouvons ignorer… »

« Une hypothèse ? » répéta Vladimir en posant le journal sur son bureau. Il s’adossa dans son fauteuil, croisant les bras, les yeux rivés sur son conseiller.

« Oui, Majesté. Il est possible que la Reine et Léonid entretiennent une relation... personnelle. »

Un silence glacial tomba dans la pièce. Le Tsar resta immobile, ses pensées tournoyant derrière son expression impassible.

« Une relation personnelle, dites-vous ? » Vladimir prit une longue inspiration, tentant de garder son calme. « Si cela s’avère vrai, ce serait une insulte aux traditions que nous incarnons. Léonid n’est pas simplement un homme ; il est le frère du grand Tsar du Karty , il reste tous de même un grand représentant de notre héritage, de notre dignité. Se livrer à de telles frivolités, dans un contexte si ambigu, ternirait non seulement son image, mais celle de toute la communauté tsariste et slave du monde . »

Il se leva lentement, faisant le tour de son bureau pour se poster devant la fenêtre. De là, il pouvait voir les drapeaux impériaux flottant fièrement dans la brise froide.

« Mais je ne vais pas me précipiter dans des jugements hâtifs. Nous ne savons pas encore ce qu’il en est réellement. Peut-être n’est-ce qu’une rumeur montée en épingle par des journalistes avides de scandales. »

« C’est possible, Majesté, mais le caractère secret de cette visite et les circonstances décrites dans l’article... tout cela est troublant. »

Vladimir hocha lentement la tête.

« Troublant, oui. Mais pas encore une certitude. Continuez à enquêter. Je veux savoir exactement ce qui s’est passé à Volkingrad. Qui a organisé ce vol ? Qui était présent ? Quels sujets ont été discutés entre Léonid et la Reine ? Si leurs échanges sont purement normal , qu’il en soit ainsi. Mais si cela va au-delà alors … »

Il se tourna vers Karpov, ses yeux glacés reflétant une colère contenue.

« Si cela va au-delà, ce serait une honte pour notre communauté. Être frère du Tsar, c’est porter sur ses épaules l’honneur et l’histoire de son peuple. Ce n’est pas un privilège que l’on peut galvauder pour des affaires de cœur ou des caprices personnels. Chaque acte d’un frère Tsar résonne au-delà de ses frontières. Léonid devrait le savoir. »

Karpov acquiesça, conscient de la gravité des propos du Tsar.

« Et si la rumeur s’avère infondée ? » demanda-t-il prudemment.

« Alors nous veillerons à ce que personne n’ose plus souiller l’honneur d’un Tsar avec de telles accusations. Mais jusqu’à ce que nous ayons des preuves irréfutables, je garde mes réserves. »

Il fit quelques pas dans la pièce, le regard pensif.

« Cette situation me déplaît profondément, Sergueï. Une telle controverse, qu’elle soit vraie ou non, fragilise notre position. Nous devons maintenir une image irréprochable, non seulement pour Belograd, mais pour toute la communauté slave et les monarchies tsaristes. Si Léonid trahit cet idéal, il devra en répondre. »

Le conseiller s’inclina légèrement avant de quitter la pièce, laissant Vladimir seul avec ses pensées. Le Tsar resta un moment immobile, fixant l’horizon neigeux.

Dans son esprit, une question persistait : que se passe-t-il réellement à Volkingrad ? Si les soupçons étaient fondés, cela ne remettrait pas seulement en cause Léonid, mais aussi la confiance que le monde plaçait dans l’institution tsariste. Vladimir savait qu’il lui faudrait agir avec prudence, mais aussi avec fermeté, pour préserver l’honneur de son peuple et de son titre.

Quelqu’un frappa discrètement à la porte.

« Entrez, » dit Vladimir, sans lever les yeux.

La porte s’ouvrit pour laisser apparaître Sergueï Karpov, chef des renseignements impériaux, un homme de stature moyenne mais au regard perçant, visiblement pressé. Il tenait dans ses mains un exemplaire du journal local du Saint Empire du Karty.

« Votre Majesté, je suis désolé de troubler votre tranquillité, mais vous devez voir cela, » annonça Karpov en avançant.

Intrigué par l’urgence dans la voix de son conseiller, Vladimir posa son rapport et tendit la main. Karpov lui remit le journal, plié à la page où figurait un article intrigant, illustré par une photographie granuleuse. Vladimir fronça les sourcils en lisant les premières lignes, son regard devenant plus sévère à mesure qu’il parcourait l’article.

« La Reine de l’UC Sochacia, à Volkingrad, dans un avion non déclaré… accueillie par un convoi discret… Et elle aurait été vue sur le balcon d'un appartements privés mains dans la mains avec le frère du Tsar du Karty » Le Tsar releva les yeux vers Karpov, son ton calme mais chargé de sous-entendus. « Sergueï, que savez-vous de cette affaire ? »

Karpov se racla la gorge, visiblement mal à l’aise.

« Cet article soulève une hypothèse que nous ne pouvons ignorer… »

« Une hypothèse ? » répéta Vladimir en posant le journal sur son bureau. Il s’adossa dans son fauteuil, croisant les bras, les yeux rivés sur son conseiller.

« Oui, Majesté. Il est possible que la Reine et Léonid entretiennent une relation... personnelle. »

Un silence glacial tomba dans la pièce. Le Tsar resta immobile, ses pensées tournoyant derrière son expression impassible.

« Une relation personnelle, dites-vous ? » Vladimir prit une longue inspiration, tentant de garder son calme. « Si cela s’avère vrai, ce serait une insulte aux traditions que nous incarnons. Léonid n’est pas simplement un homme ; il est le frère du grand Tsar du Karty , il reste tous de même un grand représentant de notre héritage, de notre dignité. Se livrer à de telles frivolités, dans un contexte si ambigu, ternirait non seulement son image, mais celle de toute la communauté tsariste et slave du monde . »

Il se leva lentement, faisant le tour de son bureau pour se poster devant la fenêtre. De là, il pouvait voir les drapeaux impériaux flottant fièrement dans la brise froide.

« Mais je ne vais pas me précipiter dans des jugements hâtifs. Nous ne savons pas encore ce qu’il en est réellement. Peut-être n’est-ce qu’une rumeur montée en épingle par des journalistes avides de scandales. »

« C’est possible, Majesté, mais le caractère secret de cette visite et les circonstances décrites dans l’article... tout cela est troublant. »

Vladimir hocha lentement la tête.

« Troublant, oui. Mais pas encore une certitude. Continuez à enquêter. Je veux savoir exactement ce qui s’est passé à Volkingrad. Qui a organisé ce vol ? Qui était présent ? Quels sujets ont été discutés entre Léonid et la Reine ? Si leurs échanges sont purement normal , qu’il en soit ainsi. Mais si cela va au-delà alors … »

Il se tourna vers Karpov, ses yeux glacés reflétant une colère contenue.

« Si cela va au-delà, ce serait une honte pour notre communauté. Être frère du Tsar, c’est porter sur ses épaules l’honneur et l’histoire de son peuple. Ce n’est pas un privilège que l’on peut galvauder pour des affaires de cœur ou des caprices personnels. Chaque acte d’un frère Tsar résonne au-delà de ses frontières. Léonid devrait le savoir. »

Karpov acquiesça, conscient de la gravité des propos du Tsar.

« Et si la rumeur s’avère infondée ? » demanda-t-il prudemment.

« Alors nous veillerons à ce que personne n’ose plus souiller l’honneur d’un Tsar avec de telles accusations. Mais jusqu’à ce que nous ayons des preuves irréfutables, je garde mes réserves. »

Il fit quelques pas dans la pièce, le regard pensif.

« Cette situation me déplaît profondément, Sergueï. Une telle controverse, qu’elle soit vraie ou non, fragilise notre position. Nous devons maintenir une image irréprochable, non seulement pour Belograd, mais pour toute la communauté slave et les monarchies tsaristes. Si Léonid trahit cet idéal, il devra en répondre. »

Le conseiller s’inclina légèrement avant de quitter la pièce, laissant Vladimir seul avec ses pensées. Le Tsar resta un moment immobile, fixant l’horizon neigeux.

Dans son esprit, une question persistait : que se passe-t-il réellement à Volkingrad ? Si les soupçons étaient fondés, cela ne remettrait pas seulement en cause Léonid, mais aussi la confiance que le monde plaçait dans l’institution tsariste. Vladimir savait qu’il lui faudrait agir avec prudence, mais aussi avec fermeté, pour préserver l’honneur de son peuple et de son titre.

Posté le : 29 mars 2025 à 20:29:42

4224

Une ouverture de centre culturel en UC Sochacia

Source : P-News

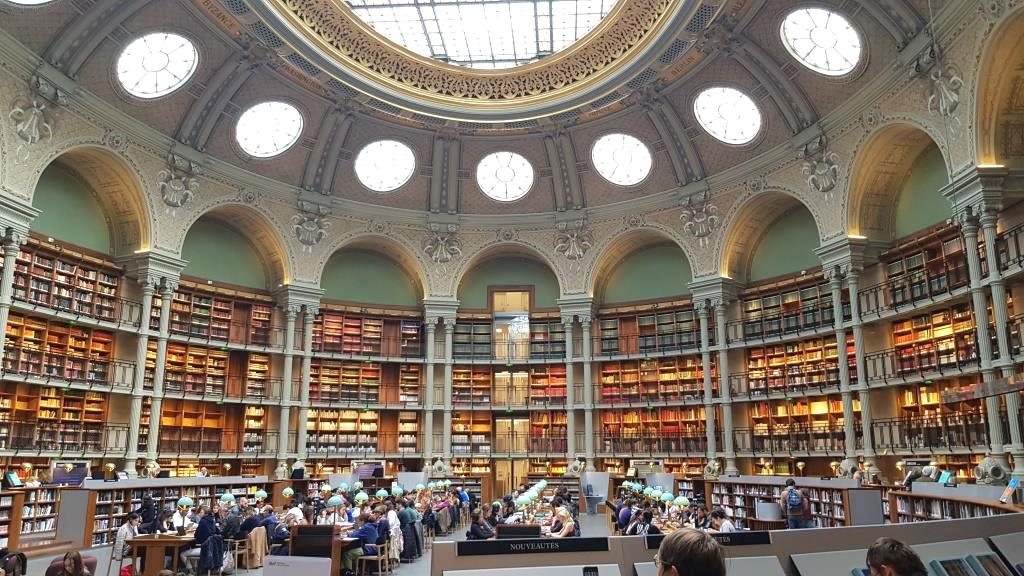

Conformément à ses engagements nationaux et internationaux, la Poëtoscovie a toujours recherché à protéger la culture par tous les moyens. C'est dans cet objectif que l'État a alors encouragé le développement de relations internationales en ce sens, notamment à travers la fondation Poëtky Mir. Avec plusieurs centres culturels à travers le monde, notamment en Antegrad ou dans la Cité du Désert, l'installation de tels centres témoigne de la confiance des institutions poëtoscoviennes quant à la stabilité des rapports entretenus entre deux puissances.

L'UC Sochacia est, cette année, l'heureuse élue chez laquelle la fondation Poëtky Mir va établir un centre culturel. Tandis que ce même organisme est un acteur culturel majeur de la scène internationale, faisant la promotion de la culture poëtoscovienne et donnant accès à des cours gratuits tels qu'en littérature, l'UC Sochacia semble être l'un des pays dont le développement en cours semble rendre pertinent tout investissement sur une longue durée. Les gouvernements de ce pays afaréen ayant toujours favorisé l'accès à la culture, rendant son budget même supérieur à celui de l'armée, il parait important que des passerelles puissent se créer entre les deux puissances culturelles les plus importantes au monde. Il est à ne pas douter que cela est une forme d'appel de la Poëtoscovie à l'UC Sochacia, comme l'invitant à lui rendre la pareille. Si les pays venaient à devenir des carrefours de la culture à une échelle mondiale, il pourrait effectivement être important que ceux-ci coopèrent, car la culture est l'un des milieux dans lesquels les rivalités peuvent donner place à l'amitié sans pour autant abandonner son pouvoir, car bien au contraire ceux-ci se cumulent. C'est dans cet esprit que les différentes puissances culturelles, au-delà des deux seules concernées par l'événement, pourraient s'aider mutuellement afin de parvenir à faire entendre leurs intérêts bien au-delà de ceux poussés sur le devant de la scène par les multiples pays militaristes.

Par ailleurs, il semble ne faire aucun doute que la Poëtoscovie cherche à montrer son implication dans les affaires Afaréennes. Après avoir demandé à l'ensemble des États présents l'ouverture d'une ambassade, avoir participé à une rencontre bilatérale avec le Califat constitutionnel d'Azur, s'être intégré comme acteur de la lutte contre le grand-banditisme auprès de la Cité du Désert, voire, il y a plus longtemps, s'être inscrit comme allié de l'Antegrad en termes de renseignement, la nation littéraire semble effectivement démontrer son attachement à l'Afarée qui, si elle est longtemps restée en retrait du monde diplomatique, laisse présager un grand avenir. Certains géopolitologues parleraient même du réveil d'un continent parmi les plus prometteurs. Il est vrai que l'Eurysie est en proie aux guerres intestines, que le Nazum est vassalisé au Jashuria et que le Paltoterra compte seulement les plus grandes puissances qui n'ont besoin d'aucune alliance. L'Aleucie demeure tout de même dans une forme de coopération interétatique aux niveaux économique et politique, mais beaucoup de divergences rendent impossible une émergence totale du continent en tant qu'acteur soudé auprès de la scène internationale. L'Afarée a encore cette chance, et la fondation Poëtky Mir semble miser sur l'UC Sochacia pour en prendre la tête, quoique des dialogues existent également avec bien d'autres États afaréens. Du moins, il est indéniable que cette nation jouera l'un des rôles clefs dans les domaines culturels du continent.

La construction d'un tel centre n'est donc pas anodine. Sans doute le ministère des Relations internationales, Piotr Vassia, y a-t-il donné son assentiment. Peut-être est-il lui-même impliqué dans la prise de décision de manière plus accrue. Quoi qu'il en soit, cela démontre une volonté de la Poëtoscovie d'accentuer les rapports entretenus avec l'UC Sochacia, sinon de lui exprimer la sympathie de la nation littéraire. Le centre étant tout naturellement établi au cœur de la capitale du pays concerné, il est à espérer que les hommes et femmes de la politique locale feront le déplacement pour son inauguration, d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, cela s'inscrit également de manière plus générale dans la politique internationale voulue par le ministère des Relations internationales, explicitée lors de la conférence des ambassadeurs. Le fait de s'ouvrir ainsi sur le monde témoignerait d'une politique poëtoscovienne plus avenante et plus partie-prenante concernant les grands enjeux mondiaux. La préservation du patrimoine en faisant partie, la Poëtoscovie compte bien trouver de l'aide auprès des acteurs y étant déjà sensibles, comme cela parait être vraisemblablement le cas pour l'UC Sochacia.

Posté le : 16 avr. 2025 à 21:27:43

10102

L'aide Kah-tanaise

Un courant d’air frais remontait le long des vagues et de la coque blanche du MMC Kotios. Il jetait un vent de fraîcheur bienvenue sur le pont de l’appareil, qui progressait depuis plusieurs jours le long des côtes arides de l’Afarée.

Contournant le Gondo et sa guerre civile, l'Ouwanlinda et sa dictature irrationnelle, s'arrêtant brièvement à proximité des colonies d'Atérinie et de Yukanaslavie, frôlant de peu le terrible État apartheid de Rosanie – dont certains membres d'équipage dirent pour rire qu'ils visiteraient bientôt en qualité de soldats – il avait jusque-là vu un terrifiant diaporama de ce que le continent pouvait offrir de souffrances humaines. Un peuple écrasé par la chaleur, la mauvaise gouvernance, l’arbitraire et le colonialisme. Une terre arrachée à elle-même, arrachée aux siens. Offerte, encore et encore, à l’appétit vorace et répugnant de quelques-uns. Qu’ils fussent bourgeois, colons ou dictateurs, les oppresseurs étaient tous les mêmes.

Mais cette fois, l’imposant transporteur de chaland de débarquement n’était pas chargé d’armes et de chars. Sa mission était moins liée aux inquiétudes existentielles d’une union traversant pourtant son heure de gloire, qu’à un désir simple et plutôt pur d’aider son prochain. Car il existait des lieux, en Afarée, où les choses allaient pour le mieux. Ou peut-être plus spécifiquement, il existait des lieux où l’on avait initié le processus révolutionnaire, décolonial, libérateur, et où l’oppression s’effondrait sur elle-même, chassée par les actes courageux d’une poignée. Cette minorité héroïque qui se dressait, gloire et fierté d’un continent chargé de chaînes s’ébrouant enfin.

Perchée à l’avant du navire, le citoyen Corean observait les côtes de la Sochacia, et la silhouette de plus en plus nettement dessinée de Pinnella Pass où devait accoster le Kotios. C’était un plaisir rare, pensa-t-il, que de représenter un Grand Kah venu en qualité d’ami. Trop rare, sans doute. En général la générosité des siens était comprise avec un certain cynisme. Comment ne pas imaginer la seconde puissance mondiale comme un empire, et comment ne pas voir ses mains tendues comme autant de griffes, prêtes à se refermer sur les peuples fragiles qu’elle souhaitait abriter. Mais ici, comme à d’autres endroits d’Afarée, les choses étaient différentes. Un peuple s’était libéré de lui-même, et avait accepté l’offre, exprimée peut-être naïvement, ou au contraire trop cliniquement, d’assurer le succès de cette libération.

Un goéland volait aux côtés de la proue, Corean l’observa, pensif. Derrière il devinait les montagnes arides, les routes qui sillonnaient vers l’intérieur des terres. Ces montagnes étaient couleurs terre et roche, la verdure était rare. Cette première impression du pays était conforme au portrait aride, presque archétypal, qu’on lui en avait fait. Lui-même venait des communes du Nord du Paltoterra, celles proches de l’équateur. Les plus chaudes, contre-intuitivement, du pays. Alors la fournaise Afaréenne ne le dérangeait pas vraiment, d’ailleurs il trouvait parfois amusant le caractère excessivement prudent de ses camarades issus d’ailleurs, celles et ceux qui se cachaient à tout prix du soleil, s’enduisaient de crème, ne restaient jamais bien longtemps sans avoir une gourde à portée de main. Fondamentalement, conclut-il, ils avaient raison. Mieux encore, ils respectaient les recommandations précises qu’on avait faites à chaque volontaire envoyé sur cette mission. S’hydrater, de protéger du soleil et, surtout, bien réviser la culture locale avant de débarquer.

Encore une chose qui le mettait de bonne humeur. Même si Corean était un vrai croyant – il considérait très sincèrement qu’il existait une nature humaine universelle et que l’humain saurait, un jour, faire corps au sein d’un même ensemble digne et affranchi, il n’en niait pas moins l’existence de cultures locales, et avait cette appétence toute xénophile pour l’étranger. Pas sous une forme exotique, joli nom et cache-misère d’un racisme patriarcale, mais simplement parce qu’il adorait ce qu’il ne connaissait pas, et que rien ne pouvait lui être plus étranger, justement, que l’Étranger.

Acquiesçant en direction du goéland, le kah-tanais lâcha un petit rire. Il n’était pas du genre à prêter une intelligence humaine aux animaux. Il leur reconnaissait une intelligence animale. Ce qu’on pouvait parfois considérer comme un manque de poésie ne l’empêchait pourtant pas de trouver une certaine sympathie pour ces êtres qui, comme lui, avaient fait un long voyage. Il lâcha le bastingage du Kotios et se retourna vers son château pour s’y diriger à pas rapides. Devant la porte, à l’ombre, se pressait une petite foule de volontaires de toute origine, discutant avec une excitation croissante du qui approchait. Des nazumis, nahuatls, eurysiens, des accents des marquises, de Reaving, des Anges, d’Axis-Mundis, on parlait syncrelangue, certains s’essayaient aux déclinaisons locales de l’arabe.

« On aura des traducteurs », fit remarquer l’un des envoyés avec un ton qui se voulait raisonnable. Ce devait être une référence à une discussion antérieure, car cela provoqua quelques rires entendus au sein de l’équipe. Corean les salua d’un signe de tête et les dépassa pour pénétrer les coursives du bâtiment de guerre. Il y faisait beaucoup plus frais, bien qu’une odeur d’acier et de renfermé y flottait. Sans doute inévitable, dans ce genre de navire. Corean voulait monter à l’étage. Il emprunta une paire de marche, les échos de discussions lui venaient de tout côté. Tout le monde était pressé d’arriver à quais, et une part conséquente des membres de la mission s’était dispersée pour mener à bien quelques ultimes préparatifs, ou simplement observer l’approche. Parmi tout ce bruit, il discerna un pas caractéristique, ou plutôt qu’il avait appris à reconnaître. Tac, tac, tac, le pas rapide et précis d’une personne pressée, continuellement pressée. Corean orienta son regard et capta sans que cela ne fut une surprise celui de la citoyenne Alice Grave. Cette femme avait l’air continuellement inquiète, et à bout de souffle. Petite, blonde, coincée dans un bleu de travail, elle dépensait une énergie folle dans à peu près tout ce qu’elle faisait et faisait, de l’avis général, beaucoup de choses. Présentement, elle avait un datapad sous le bras, et un air vaguement concerné. Corean la gratifia d’un sourire honnête.

« Alice ! Tu montes ?

– Oui. »

Elle porta une main à une oreillette qu’elle avait à l’oreille droite, puis acquiesça à nouveau et lui emboîta le pas. Tous les cadres de la mission avaient une radio pour communiquer entre eux. Très vite, Alice se mit à parler.

« Dis-moi Corean, tu sais combien on est sur ce navire ?

– Sept-cent, c’est bien ça ?

– Sept-cent humanitaires, et c’est sans compter les quatre cents membres d’équipage. » Elle fronça les sourcils et lui lança un regard en coin. « C’est beaucoup, Corean. Et trois hélicoptères, cinq camions et huit utilitaires, sans parler du reste. Civières, kits de diagnostique, EPI, générateurs portables ou de chantier, pièces de rechange, pompes à eau potable, kit de purification, machines outils et outils agricoles, fournitures de réparation, ambulances, chariots élévateurs, palettes de ration, eau pure, tentes, pansement, intraveineuses, stérilisateurs, caisses de médicament, ainsi de suite, ainsi de suite.

– Oui, » hasarda-t-il, « nous sommes effectivement en mission humanitaire. Que se passe-t-il ? »

Il ne comprenait pas bien où elle voulait en venir. Alice du le sentir, car elle accéléra de façon à le dépasser de quelques pas et s’arrêta en face de lui, se passant une main sur le visage pour dégager une mèche de cheveux qui lui tombait sur le front.

« Le citoyen-capitaine, que la Roue lui soit favorable, veut que nous fassions un inventaire de tout. Tous les membres d’équipage, leurs compétences, et tout le matériel. » Elle leva les yeux au ciel. « Mais tu m’as entendu le lister, non ? On sait déjà ce qu’on a. Et puis un inventaire de plus, on aurait eu le temps de le faire pendant le trajet, je te jure.

– Il y a une raison en particulier ? »

Elle haussa les épaules et secoua la tête, puis se força à sourire.

« Pour être sûr, je suppose. T’es occupé là ?

– Pas vraiment, mais je ne suis pas habilité à faire ce genre de choses, si c’est ce que tu veux me proposer.

– Non, surtout pas. » Elle rit en voyant son air soulagé, puis leva les yeux au ciel. « Ne t’en fais pas. Je demandais ça comme ça. Allez, je vais retrouver mon équipe. On se retrouve à quai, camarade.

– Bon courage à toi ! »

Elle le salua en plaquant son poing contre son cœur, puis s’éloigna de son petit pas rapide. Corean la regarda faire, puis repris son propre chemin, se dirigeant vers les dortoirs, pour préparer ses affaires en vue du débarquement. C’est vrai qu’à bien y penser, cette mission avait une ampleur quasi-inédite dans l’histoire moderne des aides humanitaires et économiques. Le Grand Kah souhaitait manifestement engager des efforts extrêmement importants pour ce qui était jusqu’à peu un discret pays de l’Afarée du Sud. Oh, il n’y avait certes pas de mauvais endroit pour exprimer la solidarité internationale, et d’autres territoires et mouvements alliés recevaient des aides sans doute équivalentes, au moins en termes de moyens. Ce qui était vraiment notable, ici, c’était la pure concentration de talents expédiés aussi loin au sud de la planète. Des hommes et femmes aux compétences rares et précises, envoyés en représentant d’un ordre nouveau, bien que déjà vieux de deux siècles. Il ne s’agissait pas de mener une guerre comme au Gondo, pas de fournir l’eau potable à tout un pays comme en Ouwanlinda ; Il s’agissait d’un peu de tout, et de tout en même temps. La recette pour une mobilisation aussi totale qu’étonnante, dont les conséquences sociales et culturelles seraient sans doute plus profondes que qui que ce soit ne l’avait initialement envisagé.

Arrivé dans le dortoir qu’on lui avait assigné, il constata qu’une partie des bagages de ses camarades étaient déjà partis, et que d’autres kah-tanais étaient justement penchés sur leurs affaires. On avait donné à chacun un kit standardisé en plus des affaires personnelles. Outre une poignée d’uniformes, il comptait deux gourdes, une carte du pays, une boussole, un téléphone très simple, un manuel de traduction, un manuel culturel et un badge au bout d’un élastique comportant nom, prénom, adresse et numéro de l’ambassade kah-tanais dans la région et un petit texte expliquant succinctement la nature de l’aide kah-tanaise. Oui, ce pays n’était pas considéré comme dangereux, mais ces méthodes avaient été développées pour des pays ou les risques d’enlèvement ou de menaces étaient bien réels. On avait pu récupérer des travailleurs humanitaires grâce à ce genre de badge. Parfois, pensa Corean, on avait aussi pu mettre la main sur leurs corps.

Il ravala ses pensées, qu’il trouvait de toute façon bien amère, et referma ses affaires ; Les prochains moins ne seraient pas dangereux. Ils seraient un exemple frappant de solidarité internationale, d’amitié entre les peuples et de construction nationale. La réflexion de Corean fut perturbée par un grondement sourd qui parcourut la structure du Kotios. Les moteurs ralentissaient, les manœuvres d’approche commençaient. Une vague d’excitation parcourut le dortoir, passant d’individu en individu et déclenchant conversations, rires, fermetures frénétiques de sacs et valises. Corean sentit son propre pouls s’accélérer légèrement. Il referma son barda, le mis sur son dos et se dirigea vers la sortie.

Contournant le Gondo et sa guerre civile, l'Ouwanlinda et sa dictature irrationnelle, s'arrêtant brièvement à proximité des colonies d'Atérinie et de Yukanaslavie, frôlant de peu le terrible État apartheid de Rosanie – dont certains membres d'équipage dirent pour rire qu'ils visiteraient bientôt en qualité de soldats – il avait jusque-là vu un terrifiant diaporama de ce que le continent pouvait offrir de souffrances humaines. Un peuple écrasé par la chaleur, la mauvaise gouvernance, l’arbitraire et le colonialisme. Une terre arrachée à elle-même, arrachée aux siens. Offerte, encore et encore, à l’appétit vorace et répugnant de quelques-uns. Qu’ils fussent bourgeois, colons ou dictateurs, les oppresseurs étaient tous les mêmes.

Mais cette fois, l’imposant transporteur de chaland de débarquement n’était pas chargé d’armes et de chars. Sa mission était moins liée aux inquiétudes existentielles d’une union traversant pourtant son heure de gloire, qu’à un désir simple et plutôt pur d’aider son prochain. Car il existait des lieux, en Afarée, où les choses allaient pour le mieux. Ou peut-être plus spécifiquement, il existait des lieux où l’on avait initié le processus révolutionnaire, décolonial, libérateur, et où l’oppression s’effondrait sur elle-même, chassée par les actes courageux d’une poignée. Cette minorité héroïque qui se dressait, gloire et fierté d’un continent chargé de chaînes s’ébrouant enfin.

Perchée à l’avant du navire, le citoyen Corean observait les côtes de la Sochacia, et la silhouette de plus en plus nettement dessinée de Pinnella Pass où devait accoster le Kotios. C’était un plaisir rare, pensa-t-il, que de représenter un Grand Kah venu en qualité d’ami. Trop rare, sans doute. En général la générosité des siens était comprise avec un certain cynisme. Comment ne pas imaginer la seconde puissance mondiale comme un empire, et comment ne pas voir ses mains tendues comme autant de griffes, prêtes à se refermer sur les peuples fragiles qu’elle souhaitait abriter. Mais ici, comme à d’autres endroits d’Afarée, les choses étaient différentes. Un peuple s’était libéré de lui-même, et avait accepté l’offre, exprimée peut-être naïvement, ou au contraire trop cliniquement, d’assurer le succès de cette libération.

Un goéland volait aux côtés de la proue, Corean l’observa, pensif. Derrière il devinait les montagnes arides, les routes qui sillonnaient vers l’intérieur des terres. Ces montagnes étaient couleurs terre et roche, la verdure était rare. Cette première impression du pays était conforme au portrait aride, presque archétypal, qu’on lui en avait fait. Lui-même venait des communes du Nord du Paltoterra, celles proches de l’équateur. Les plus chaudes, contre-intuitivement, du pays. Alors la fournaise Afaréenne ne le dérangeait pas vraiment, d’ailleurs il trouvait parfois amusant le caractère excessivement prudent de ses camarades issus d’ailleurs, celles et ceux qui se cachaient à tout prix du soleil, s’enduisaient de crème, ne restaient jamais bien longtemps sans avoir une gourde à portée de main. Fondamentalement, conclut-il, ils avaient raison. Mieux encore, ils respectaient les recommandations précises qu’on avait faites à chaque volontaire envoyé sur cette mission. S’hydrater, de protéger du soleil et, surtout, bien réviser la culture locale avant de débarquer.

Encore une chose qui le mettait de bonne humeur. Même si Corean était un vrai croyant – il considérait très sincèrement qu’il existait une nature humaine universelle et que l’humain saurait, un jour, faire corps au sein d’un même ensemble digne et affranchi, il n’en niait pas moins l’existence de cultures locales, et avait cette appétence toute xénophile pour l’étranger. Pas sous une forme exotique, joli nom et cache-misère d’un racisme patriarcale, mais simplement parce qu’il adorait ce qu’il ne connaissait pas, et que rien ne pouvait lui être plus étranger, justement, que l’Étranger.

Acquiesçant en direction du goéland, le kah-tanais lâcha un petit rire. Il n’était pas du genre à prêter une intelligence humaine aux animaux. Il leur reconnaissait une intelligence animale. Ce qu’on pouvait parfois considérer comme un manque de poésie ne l’empêchait pourtant pas de trouver une certaine sympathie pour ces êtres qui, comme lui, avaient fait un long voyage. Il lâcha le bastingage du Kotios et se retourna vers son château pour s’y diriger à pas rapides. Devant la porte, à l’ombre, se pressait une petite foule de volontaires de toute origine, discutant avec une excitation croissante du qui approchait. Des nazumis, nahuatls, eurysiens, des accents des marquises, de Reaving, des Anges, d’Axis-Mundis, on parlait syncrelangue, certains s’essayaient aux déclinaisons locales de l’arabe.

« On aura des traducteurs », fit remarquer l’un des envoyés avec un ton qui se voulait raisonnable. Ce devait être une référence à une discussion antérieure, car cela provoqua quelques rires entendus au sein de l’équipe. Corean les salua d’un signe de tête et les dépassa pour pénétrer les coursives du bâtiment de guerre. Il y faisait beaucoup plus frais, bien qu’une odeur d’acier et de renfermé y flottait. Sans doute inévitable, dans ce genre de navire. Corean voulait monter à l’étage. Il emprunta une paire de marche, les échos de discussions lui venaient de tout côté. Tout le monde était pressé d’arriver à quais, et une part conséquente des membres de la mission s’était dispersée pour mener à bien quelques ultimes préparatifs, ou simplement observer l’approche. Parmi tout ce bruit, il discerna un pas caractéristique, ou plutôt qu’il avait appris à reconnaître. Tac, tac, tac, le pas rapide et précis d’une personne pressée, continuellement pressée. Corean orienta son regard et capta sans que cela ne fut une surprise celui de la citoyenne Alice Grave. Cette femme avait l’air continuellement inquiète, et à bout de souffle. Petite, blonde, coincée dans un bleu de travail, elle dépensait une énergie folle dans à peu près tout ce qu’elle faisait et faisait, de l’avis général, beaucoup de choses. Présentement, elle avait un datapad sous le bras, et un air vaguement concerné. Corean la gratifia d’un sourire honnête.

« Alice ! Tu montes ?

– Oui. »

Elle porta une main à une oreillette qu’elle avait à l’oreille droite, puis acquiesça à nouveau et lui emboîta le pas. Tous les cadres de la mission avaient une radio pour communiquer entre eux. Très vite, Alice se mit à parler.

« Dis-moi Corean, tu sais combien on est sur ce navire ?

– Sept-cent, c’est bien ça ?

– Sept-cent humanitaires, et c’est sans compter les quatre cents membres d’équipage. » Elle fronça les sourcils et lui lança un regard en coin. « C’est beaucoup, Corean. Et trois hélicoptères, cinq camions et huit utilitaires, sans parler du reste. Civières, kits de diagnostique, EPI, générateurs portables ou de chantier, pièces de rechange, pompes à eau potable, kit de purification, machines outils et outils agricoles, fournitures de réparation, ambulances, chariots élévateurs, palettes de ration, eau pure, tentes, pansement, intraveineuses, stérilisateurs, caisses de médicament, ainsi de suite, ainsi de suite.

– Oui, » hasarda-t-il, « nous sommes effectivement en mission humanitaire. Que se passe-t-il ? »

Il ne comprenait pas bien où elle voulait en venir. Alice du le sentir, car elle accéléra de façon à le dépasser de quelques pas et s’arrêta en face de lui, se passant une main sur le visage pour dégager une mèche de cheveux qui lui tombait sur le front.

« Le citoyen-capitaine, que la Roue lui soit favorable, veut que nous fassions un inventaire de tout. Tous les membres d’équipage, leurs compétences, et tout le matériel. » Elle leva les yeux au ciel. « Mais tu m’as entendu le lister, non ? On sait déjà ce qu’on a. Et puis un inventaire de plus, on aurait eu le temps de le faire pendant le trajet, je te jure.

– Il y a une raison en particulier ? »

Elle haussa les épaules et secoua la tête, puis se força à sourire.

« Pour être sûr, je suppose. T’es occupé là ?

– Pas vraiment, mais je ne suis pas habilité à faire ce genre de choses, si c’est ce que tu veux me proposer.

– Non, surtout pas. » Elle rit en voyant son air soulagé, puis leva les yeux au ciel. « Ne t’en fais pas. Je demandais ça comme ça. Allez, je vais retrouver mon équipe. On se retrouve à quai, camarade.

– Bon courage à toi ! »

Elle le salua en plaquant son poing contre son cœur, puis s’éloigna de son petit pas rapide. Corean la regarda faire, puis repris son propre chemin, se dirigeant vers les dortoirs, pour préparer ses affaires en vue du débarquement. C’est vrai qu’à bien y penser, cette mission avait une ampleur quasi-inédite dans l’histoire moderne des aides humanitaires et économiques. Le Grand Kah souhaitait manifestement engager des efforts extrêmement importants pour ce qui était jusqu’à peu un discret pays de l’Afarée du Sud. Oh, il n’y avait certes pas de mauvais endroit pour exprimer la solidarité internationale, et d’autres territoires et mouvements alliés recevaient des aides sans doute équivalentes, au moins en termes de moyens. Ce qui était vraiment notable, ici, c’était la pure concentration de talents expédiés aussi loin au sud de la planète. Des hommes et femmes aux compétences rares et précises, envoyés en représentant d’un ordre nouveau, bien que déjà vieux de deux siècles. Il ne s’agissait pas de mener une guerre comme au Gondo, pas de fournir l’eau potable à tout un pays comme en Ouwanlinda ; Il s’agissait d’un peu de tout, et de tout en même temps. La recette pour une mobilisation aussi totale qu’étonnante, dont les conséquences sociales et culturelles seraient sans doute plus profondes que qui que ce soit ne l’avait initialement envisagé.

Arrivé dans le dortoir qu’on lui avait assigné, il constata qu’une partie des bagages de ses camarades étaient déjà partis, et que d’autres kah-tanais étaient justement penchés sur leurs affaires. On avait donné à chacun un kit standardisé en plus des affaires personnelles. Outre une poignée d’uniformes, il comptait deux gourdes, une carte du pays, une boussole, un téléphone très simple, un manuel de traduction, un manuel culturel et un badge au bout d’un élastique comportant nom, prénom, adresse et numéro de l’ambassade kah-tanais dans la région et un petit texte expliquant succinctement la nature de l’aide kah-tanaise. Oui, ce pays n’était pas considéré comme dangereux, mais ces méthodes avaient été développées pour des pays ou les risques d’enlèvement ou de menaces étaient bien réels. On avait pu récupérer des travailleurs humanitaires grâce à ce genre de badge. Parfois, pensa Corean, on avait aussi pu mettre la main sur leurs corps.

Il ravala ses pensées, qu’il trouvait de toute façon bien amère, et referma ses affaires ; Les prochains moins ne seraient pas dangereux. Ils seraient un exemple frappant de solidarité internationale, d’amitié entre les peuples et de construction nationale. La réflexion de Corean fut perturbée par un grondement sourd qui parcourut la structure du Kotios. Les moteurs ralentissaient, les manœuvres d’approche commençaient. Une vague d’excitation parcourut le dortoir, passant d’individu en individu et déclenchant conversations, rires, fermetures frénétiques de sacs et valises. Corean sentit son propre pouls s’accélérer légèrement. Il referma son barda, le mis sur son dos et se dirigea vers la sortie.

Posté le : 22 avr. 2025 à 00:14:35

7623

L'Etat de Némédie a reçu hier une réponse du ministère des Affaires Étrangères de l’UC Sochacia à sa proposition d’accord diplomatique et commercial une réponse est les plus vive, sarcasmes compris et avec une condescendance qui est tout à fait étrangère aux usages diplomatiques en vigueur entre nations.

Il n’est pas superflu de rappeler que la Némédie n’a jamais imposé, exigé, ni même revendiqué d’aucune façon d’obligation quelconque de la part du Sochacia. La Némédie, s’en tenant à tout le soin d’ouverture et de coopération de son esprit, a eu pour seul souci de faire connaître les richesses de ses ressources naturelles, et à s’en tenir à cela, a seulement exposé ses possibles, comme vient faire l’usage au premier contact bilatéral. Il est dès lors non seulement très surprenant mais pour tout dire choquant qu’un simple exposé des capacités de la matière naturelle némédienne ait suscité rancune ou mépris.

N’est-on pas bien en peine de rappeler que dans le monde civilisé, l’échange commercial a traditionnellement précédé, et non succédé aux relations politiques ?

Soit, il est vrai que dans la rédaction de notre lettre, le terme « Messieurs » a été employé, nous l’admettons aisément, en guise de salut d’accueil relativement équivoque. Mais il n’a pas échappé aux spécialistes des relations internationales que dans le langage diplomatique ou dans le langage courant du milieu, Messieurs est pratiquement souvent consacré d’usage neutre et inclusif et se traduit en l’occurrence en fait par l’ensemble des interlocuteurs, ou sans exclusive de genre. Si malentendu il y avait eu, cela aurait suffi d’un petit mot courtois pour le faire savoir. Quoi qu’il en soit, en faire un argument de caractère personnel c’est céder à l’agressivité primaire, à la fois défaut de dialogue et manque de tenue.

Le Sochacia a, pour ainsi dire, ironisé notre bonne foi. Nous en prenons acte. Mais la Némédie ne baissera pas son niveau de discours pour autant. Elle considère que la dignité de la parole et l’honneur des relations sont précisément les fondations de toute politique étrangère digne de ce nom.

Ce qui encore plus interroge dans la réponse sochacienne, c’est l’absence absolue de différenciation entre ironie et diplomatie. Nulle État sérieux n’oserait rire aux éclats, dans une correspondance officielle, d’un autre État qui a formuler des voies de coopération. Le rire, en diplomatie, s’avère une arme fragile car il insulte plus qu’il ne discute. Ainsi, l'Etat de Némédie, bien connue pour sa rigueur et son respect des formes, se retrouve face à un poids bien plus théâtral que politique.

Par ce refus d’une légèreté plus que déconcertante, Sochacia ne refuse pas une coopération : elle adopte un ton presque colonial, paternaliste, sous-entendant que la démarche de la Némédie serait un acte naïf, pour le moins risible. On n’est plus dans le refus en soi ce qui est, sereinement, acceptable mais bel et bien dans une démarche d’abaissement voulu. Or, aucune moquerie ne peut constituer la base d’un partenariat. Aucun mépris ne peut se faire le socle d’un dialogue.

Au-delà de la forme de la lettre, le fond même de leur attitude est un sujet de questionnement en tant que telle : pourquoi tourner au sarcasme des propositions économiques si l’on se présente comme soucieux de la paix, de l’équilibre et de la prospérité intercontinentale ? Les ressources évoquées par la Némédie ne sont pas des éléments négligeables ou anecdotiques : ce sont des minerais stratégiques dans le cadre de la transition énergétique, des technologies ou de l’aéronautique de tous les pays du monde en tant que biens de consommation. Le service est structuré, honnête et conforme aux règles internationales. Se moquer de ceux-là, c’est insulter la Némédie, mais elle insulte aussi en même temps tous les pays du Sud global qui, eux aussi, essaie de faire valoir leurs richesses pour construire un monde multipolaire plus juste.

Un soupçon d’arrogance, voire de complexe de supériorité doit être signalé ici. Que sous-entend la Sochacia ? Que seule une puissance comme elle serait habilitée à faire entendre sa voix ? Cette vision est un archaïsme qui date d’un temps où l’on pensait pouvoir dominer les échanges et les équilibres, un temps révolu où les alliances se faisaient au regard de l’intérêt, du respect mutuel et non de la suffisance ou de la condescendance. Éprouver aujourd’hui cette méfiance offre l’avantage de rester dans l’ancien mode de soumission. Car ce monde-là n’existe plus. La Sochacia s’enferme ainsi dans une ère où la diplomatie exige d’abord de la hauteur, ensuite du dialogue, et enfin du respect même pour ceux que l’on ne connaît pas encore bien. Durant les heures qui ont suivi la réception de cette lettre, la déception s’est sérieusement installée dans le ministère des Affaires étrangères némédien.

Cette position épouse un tournant particulièrement net avec la démarche patiente et constructive souvent mise en avant de notre diplomatie. Car si la Némédie se laisse parfois aller à une forme de conciliation, elle n’est jamais prête à céder aux caprices ou l’humeur d’un partenaire qui plus est instable. La Sochacia apparaît désormais comme de surcroît idéalement un État en transition diplomatique chaotique, incapable de décider sur une ligne de conduite, prisonnier de ses contradictions idéologiques internes, partagé entre une rhétorique socialiste confuse et une posture provocante extérieure.

Il serait insensé de faire abstraction des conséquences de l’attitude décrite : refuser une main tendue avec mépris devient plutôt la conduite d’un État voyou. Un État qui méprise ses interlocuteurs, ses conventions comme ses pratiques implicites et habituelles de la communauté internationale, un État qui, dans ses jeux de mots, ne cherche pas tant à construire qu’à provoquer. Némédie, puissance pacifique mais lucide, n’a rien à gagner à discuter avec un régime qui recherche plus le camouflage que le partenariat.

Le ministre a précisé que toutes les discussions en cours étaient suspendues, que l’ambassade prévue ne verrait jamais le jour, que plus aucune délégation némédienne ne se rendrait bientôt à Sochacia. « nous ne traitons qu’avec des pays sérieux, pas avec des entités diplomatiquement capricieuses. »

Ce pays socialiste offre une vision préoccupante de l’isolement diplomatique couplé à un mouvement apparent vers une radicalisation. Une politique étrangère qui s’exprime donc tantôt à la manière d’un rejet hautain, tantôt à celle d’une violente improvisation, évoque moins une stratégie de renouveau qu’une idéologie de repli.

Au-delà du manquement à l’adresse, que propose la lettre sochacienne, sinon un remplacement de l’idéologie au bon sens, de la posture à la coopération ? Plutôt que de répondre ouvertement ou, tout simplement, sur un ton courtois, le Sochacia a choisi de faire injure, de railler, d’afficher un mépris qui semble tout autant convenu que sincère.

Ce n’est pas une erreur de plume mais un choix de société : celui de la ferme fermeture. Car la Némédie, nation pacifique et soucieuse d’un développement harmonieux, ne saurait toutefois chercher à construire des relations stables avec un État qui semble vouloir traduire le cadrage diplomatique en tribune partisane.

Au regard du ton très grave des propos reçus du gouvernement de l’UC de Sochacia, du mépris affiché pour l’Etat de Némédie, Au regard du caractère insultant, non diplomatique, imprévisible, de la réponse sochacienne au message de la Némédie, du fait qu’il n’y a rien dans cette réponse qui manifeste une volonté de dialogue constructif, et surtout au regard du déclin idéologique d’un régime qui brasse provocation, confusion doctrinale et posture extérieure hostile, Au regard de la dignité du peuple némédien, de la sécurité nationale et de la paix des nations, je mets en œuvre dès aujourd’hui :

L’espace aérien némédien est désormais interdit à tout appareil survolant le pays sous pavillon sochacien.

Les ressortissants sochaciens se trouvant provisoirement en Némédie et sur le territoire national ont un délai de dix jours afin de quitter le pays en ordre et en toute sécurité et de même pour les Némédiens vivant au Sochacia.

L’établissement d’une quelconque mission diplomatique sochacienne sur le sol némédien est désormais jugé non souhaitable. Aucune représentation ne sera accréditée.

La Némédie refuse d’être l’objet de mépris ou de ridicule, quels qu’en soient les motifs.

Andronikos IV roi de Némédie

Fait à Epidion, ce jour, en l’an 2016

Posté le : 22 avr. 2025 à 00:55:43

7735

Cette décision constitue un véritable tournant dans la politique extérieure de la Némédie. Car, dans un communiqué d’une rare fermeté, diffusé hier soir depuis le Palais royal, Sa Majesté le Roi Andronikos IV a imposé l’interdiction immédiate de tout vol en destination de l’UC Sochacia et la fermeture de l’espace aerien à tout aéronef immatriculé sous pavillon sochacien.

Cette mesure intervient à la suite d’un échange diplomatique particulièrement âpre entre les deux pays. La Némédie avait, selon nos sources, émis récemment un projet d’accord diplomatique et commercial à l’UC Sochacia, dans un esprit « d’ouverture et de coopération » selon le ministère des Affaires étrangères némédien.

La réaction sochacienne, quant à elle, ne passe pas inaperçue, en raison de sa virulence.

Dans une telle situation, le Roi Andronikos IV tranche. Voici les dispositions adoptées :

Annulation de tous les vols, qu’ils soient commerciaux, diplomatiques ou privés à destination de l’UC Sochacia, avec effet immédiat.

Fermeture de l’espace aérien némédien à tout appareil sous le pavillon sochacien.

Délai de dix jours donné aux citoyens sochaciens présents sur le sol némédien pour quitter le pays « dans l’ordre et en toute sécurité ».

Refus d’accréditer toute représentation diplomatique de la Sochacia sur le sol némédien.

Tout en gardant un ton d’une grande dignité, le communiqué signale l’urgence de rupture dans lesquelles « la Némédie ne saurait être l’objet de mépris ou de ridicule, quels que soient les motifs », conclut le texte.

En toile de fond de l’échange parfois inattendu, se dessine une conception de la diplomatie profondément opposée. D’un côté, la Némédie, monarchie stable et respectueuse du protocole, dit son attachement aux règles internationales et à la coopération équilibrée ; de l’autre, la Sochacia, régime socialiste aux contours idéologiques flous, aurait pour certains analystes « une posture théâtrale et provocante, cultivant à la fois burlesque et radicalité, grotesque et ludique ».

Pour le ministère némédien, cette affaire ne vise pas seulement un différend commercial, elle interroge le sérieux même du régime sochacien. « Nous ne traitons qu’avec des pays sérieux, pas avec des machinistes diplomatiquement erratiques », déclare un haut responsable némédien sous le sceau de l’anonymat.

Cependant, cette réponse un peu trop franc choc soulève des questions. Est-ce la bonne solution ? La position qui semble celles de certains experts s’inquiète d’un durcissement des attitudes qui pourrait peser sur la stabilité régionale Faut-il laisser une chance à la désescalade diplomatique ? Ou, au contraire, la Némédie doit-elle mettre un terme à ce qu’elle considère comme une attitude arrogante et provocatrice ?

Une chose est sure, la Némédie a abattu la ligne rouge. Et dans un monde de désenchantements de l’alliance des alliances et du sens des paroles au même titre que des actes, la condition première du dialogue inter-humain est le respect de l’autre. En souhaitant être respectée, la Némédie semble vouloir rappeler à la communauté internationale que l’honneur n’est pas un souvenir du passé, mais un fondement du présent.

À l’issue de la diffusion de ce communiqué au ton acrimonieux, un large débat s’ouvre en Némédie, si la réaction du ministère des Affaires étrangères se veut porteuse de l’honneur de la nation, elle ne va-t-elle pas, elle aussi, envenimer les débats ? Car, au-delà du ton, du sarcasme reçu, des insignes blessées, une question hantait désormais les discussions politiques tout autant que les conversations populaires, la Némédie veut-elle préserver la paix ?

Le ministre Philippos Adrastos assène sans ambages que la fermeté actuelle a un prix pour une diplomatie du respect. Il clame qu’accepter, par le silence ou l’acceptation d’un ton condescendant serait, à terme, avaliser le précédent de l’attitude désormais fondée sur la mépris, au sein d’une communauté diplomatique où "les rapports de l’indépendance des États ne se fondent plus sur la réciprocité, mais sur la caprice". Mais dans la rue, que ce soit à Épidion ou à Korion, se demandent certains citoyens si un pays ne doit pas être des plus fermes pour se faire entendre et prévaloir sa voix.

« Nous refusons de devenir tels ceux dont nous dénonçons les comportements », clame Sofia Markélis, professeur aux relations internationales à l’Université de Myrida. Pour elle, la Némédie a tout à bénéficier à se démarquer, non par la rupture, mais par la constance la patience et la modération. « L’histoire diplomatique est pleine de scandales pardonnes, d’attaques blessantes dépassées. Ce qui fait une grande nation, c’est celle qui empoigne de manière stable. »

Dans un éditorial paru ce matin dans La Voix des Cités, le journaliste Ikarion Saros cite, lui, "une réponse proportionnée dans le registre, mais peut-être démesurée dans les vertus ". Il cite l’interdiction du vol, l’expulsion prochaine des ressortissants sochaciens, et la fermeture à toute perspective de dialogue comme gestes radicaux qui pourraient figer la Némédie dans une posture rigide, en inadéquation avec l’ambition du pays de jouer un rôle d’équilibre dans l’Afarée du Nord.

Du côté du gouvernement, au contraire, on ne manque pas de réaffirmer que la paix est la priorité de la politique étrangère. Un conseiller du ministre nous dit ainsi sous couvert d’anonymat : " La paix, ce n’est pas la passivité. C’est parfois le courage de dire non. Cela dit, la Némédie ne refuse pas le dialogue dans l’absolu, seulement quand il est respectueux. "

Cette précision sera-t-elle assez rassurante pour l’opinion ? On en doute. Une partie de la jeunesse, dans les cercles notamment étudiants et artistiques, commence à s’inquiéter d’un tout autre registre, la Némédie dont le ton est manifestement dur, ne finira pas, à son tour, par devenir un État intransigeant ?

Dans un pays éprouvé par la sagesse, l’harmonie, le juste milieu et la mémoire de royaumes jadis unis plus par la parole que par les bras, cette tension nouvelle ne peut qu’inquiéter. « Nous sommes némédiens, donc nous devons parler avec profondeur » assène avec discrétion un ancien diplomate en retraite, observant le silence, dans son jardin d’Olythos.

L’avenir désormais se joue autour de deux enjeux présumés : la réaction de la Sochacia, si tant est qu’elle s’emploie à modérer son propos – autrement qu’en poursuivant son ironie ; la capacité de la Némédie à faire la preuve, dans l’éternité, d’une puissance pacificatrice sans abandonner son exigence de respect.

Car au fond, comme dit le folklorique proverbe némédien :

« Le fleuve peut frapper la roche, c’est dans le lit qu’il change la terre. »

Mais, sous ces mots forts, comme une inquiétude réelle. Car, si la fermeté peut flatter l’orgueil d’un État atteint, elle peut aussi traduire une logique de retrait. Dans les rues d’Epidion, sur les places d’Oreia ou dans les cafés d’Arethia, les citoyens némédiens discutent : « Et à présent ? »

Certains applaudissent la fermeté d’Andronikos IV, considérant qu’il est régné comme le roi qui protège la souveraineté de son peuple ; d’autres, plus réservés, s’interrogent : cette montée verbale justifiait-elle une rupture si nette ? Némédie a-t-elle librement et sciemment rompu la relation avec un possible partenaire, malgré les outrages ?

Il faut dire que le discours royal, à la fin de son propos, insiste sur un point : la Némédie veut la paix. Cela, le peuple némédien l’entend. Mais, la Némédie le comprend alors sous la forme de mesures de fermeture : fermeture de l’espace aérien, suspension des relations, rappel de ses ressortissants.

Est-ce une intention de paix, ou bien la manifestation d’une plus vaste rupture diplomatique ? Le roi se veut-il défenseur de l’honneur de la couronne, ou est-on en train d’amorcer une nouvelle doctrine de relations internationales faisant de la dignité une valeur plus qu’un préalable à la négociation ?

Dans les cercles intellectuels d’Ephedra, les voix commencent à se faire entendre. L’historien Zalassios Forekios rappelait ce matin sur Radio12 :

" Nous avons été humilés, c’est vrai. Mais la grandeur d’un pays n’est pas seulement dans les réactions, elle est aussi dans les facultés à faire de l’offense, une occasion. Si nous fermons la porte, sommes nous bâtisseurs ou gardiens du mur ? "

C’est bien ce paradoxe qui alimente la réflexion aujourd’hui. Peut-on dire que la Némédie peut tenir un rôle majeur dans la stabilité régionale si elle n’existe que sur le mode de la mise à distance immédiate, fût-elle justifiée ? Et surtout, cette prise de distance ne risque-t-elle pas d’apparaître à d’autres États comme un manque de fermeté ? Certains partenaires n’oseront-ils plus s’exprimer librement, par crainte de nouveaux silences diplomatiques, de nouveaux gels ?

Posté le : 22 avr. 2025 à 15:34:51

10228

Des valises dans les mains, des regards tendus, des familles en silence. Ce matin, une cinquantaine d’habitants de Némédie attendaient l’embarquement pour l’un des derniers vols vers la Némédie. Tous obéissaient à l’injonction du communiqué officiel royal : quitter le sol sochacien dans un délai de dix jours.

"Je ne pensais pas que ça irait si vite, mais avec ce qu’ils ont écrit sur notre pays, je ne me sens plus bien ici ", confie Lykourgos Petrakis, ingénieur d’origine myridan, installé depuis deux ans à Garthram pour un contrat dans l’éolien, serrant dans ses bras sa femme némédienne, autour de leur fils de six ans. " On avait commencé à construire quelque chose ici… mais l’ambiance a changé. On sent qu’on n’est pas les bienvenus. "

À quelques pas, Ioulia Theokléia, étudiante en droit, referme sa veste nerveusement. Elle est seule, un sac à dos posé à ses pieds. « Depuis la lettre, les regards à la fac ont changé. Certains profs nous interrogent comme si on était responsables de la politique étrangère de notre pays. C’est insupportable. Je préfère rentrer même si je dois reprendre mes études ailleurs. »

La sécurité est sochacienne, visible mais discrète. Pas d’incidents signalés, mais des braises souterraines. Plusieurs ne souhaitent pas s’exprimer, jetant des regards perdus, inquiets autour. On sent de la méfiance, du malaise, parfois de la colère.

"Ce pays n’est plus stable. Il provoque même ses partenaires les plus pacifiques ".

Une opinion qui est celle de beaucoup de ceux qui partent aujourd’hui. Parole de l’un, " On est en présence d’un régime nerveux ", "d’une diplomatie schizophrène " ; mot d’un autre, " On est en présence d’un État qui insulte quand il ne comprend pas ".

Un agent consulaire némédien, présent anonymement sur place pour faciliter le départ résume en quelques mots la situation :

"Le pays ne les abandonne pas. Ils rentrent chez eux. Dans leur pays. Avec ceux qui les respectent ".

Pendant que les haut-parleurs annoncent l’embarquement pour Epidion, plusieurs enfants crient tirant leurs parents vers la porte. D’autres s’obstinent dans le silence, le regard fixé sur ce terminal qu’ils ne reverront peut-être jamais. Le dernier vol partira dans trois jours.

Un enfant pleure et se demande pourquoi il doit laisser ses amis, son école et ses repères. Sa mère essaie de le consoler, front à front, et l’œil vigileux du côté des tableaux d’affichage.

Un vieux homme en vieux manteau regarde la grande baie vitrée du terminal, avec au-delà le tarmac qui se noie dans la brume. Il ne dit rien depuis le matin. Sa fille, une femme de quarante ans au visage dur, lâche :

"Il est arrivé ici en 1987. Il comptait finir sa vie ici."

Des cartons scotchés à la va-vite sont entassés, à côté de sacs de sport. Certains ont dû tout abandonner lors de la précipitation, à peine le temps de trier ce qu’il faut, encore moins de vendre.

Une femme murmure, sans savoir à qui :

"On part comme des voleurs. Comme si on avait fait quelque chose de mal."

Un peu plus loin, un jeune homme en costard, sûrement cadre, téléphone à son frère à Épidion :

"Dis à maman que c’est bon, on embarque… Dis-lui de ne pas trop s’inquiéter."

Une pause. Sa voix se trouble légèrement.

"Dis-lui surtout… que c’est autre chose qu’un sac de vêtements que j’aurais voulu lui ramener."

Le vol 714 est sur le point de partir. Les passagers se relèvent lentement, avec un certain déplaisir. Certains se signent avant de passer la porte d’embarquement. D’autres ne se retournent pas. Et tous ressentent cette même lourdeur : celle de quitter un espace qu’on ne reconnaît plus, qu’on ne peut plus habiter, qui les a traités d’un seul coup comme étrangers, sur la terre de qui ils sont nés.

D’ici trois jours, le dernier vol. Puis plus de pont. Que des souvenirs d’un pays dont on ne se sent plus en sécurité.

Les rideaux se sont refermés sur ce départ furtif et presque significatif, une fois les passagers pris à bord de l’avion. Dans l’attente, il reste une famille assise, leurs tickets en mains. Le père hésite. Il jette un œil furtif malencontreux d’abord vers sa femme, puis vers leurs deux enfants qui dortent contre leurs sacs.

"Peut-être qu’on aurait dû partir plus tôt ", souffle-t-il en grimaçant avec un visage marqué par des nuits sans sommeil.

Dans un coin, une journaliste locale observe, carnet fermé, sur les genoux. Elle n’ose plus interroger. Ça ne relève plus du reportage mais de l’intime, du douloureux. Le silence de ceux qui vont tourner une page.

Un couple de jeunes mariés jettent une dernière fois un regard au travers de leurs alliances. La femme lâche, avec justesse :

"On s’était dit qu’on commencerait notre vie ici. Ça n’est pas notre guerre… Mais ils nous on mis dedans. "

Dans le bureau des douanes, une femme âgée est bien accompagnée. Elle parle un peu Loclenasquenyien plus qu’approximatif, déroule une photo jaunie dans son sac, tout comme celle de son mari défunt, son inhumation est localisée ici. Elle avait demandé à emporter la photo et un pot de terre du cimetière. On l’avait autorisée à en faire usage, sans la moindre demande.

« Je le laisse là, mais moi, je pars », dit-elle presque pour elle-même.

Les différentes têtes sont fatiguées. Chaque énonciation énoncée comme un fait, vaudra acquittement mais aussi le désespoir d’un vide consenti. Un vide, dit-on, moins mauvais que le poison du soupçon comme de l’humiliation. Un homme barbu, ancien professeur d’université, conclut après avoir regardé le billet de sa prochaine correspondance :

"On ne quitte pas un pays parce qu’on le déteste, on le quitte quand il ne vous aime plus."

Dehors, la pluie commence à tomber, très doucement, sur les vitres du terminal de Garthram. Une bruine légère, un rideau sur cette scène de départs silencieux. Dans l’air, une amertume posée, comme un pays qui suspend son souffle.

Dans l’avion qui décolle enfin de Garthram, les lumières tamisées ne parviennent pas à apaiser les visages tendus. Les hôtesses parlent à voix basse, distribuent de l’eau, ferment les coffres. Personne ne parle fort. Quelques chuchotements sortent cependant ou certains visages s’illuminent du bruit plus vif des petits appareils électroniques.

Une adolescente, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, squatte le hublot. À cette aune, par ci, par là, elle parvient à voir le scintillement qui s’éloigne des lumières de la capitale sochacienne, flot de minuscules boites à peu près carrées qui à ce jour là seront refermées pour la nuit. Elle sort de son sac un carnet qu’elle griffonne :

"Je voulais vivre ici. Apprendre la langue. Avoir des amis. J’ai eu peur. Maintenant je rentre. Je ne sais pas si c’est une fuite. Mais c’est tout ce qu’on peut faire."

Tout au fond de l’avion, un groupe d’hommes d’âge intermédiaire parle tout bas. L’un a un costume froissé, entrepreneur dans l’agro-industrie, confie :

"J’avais monté une petite affaire ici. On commençait à exporter. Mais les coups de fil n’arrivent plus, les contrats sont gelés : on m’a dit que “mes origines posaient des problèmes"... Et qui sait ? Voilà où nous en sommes.

Reprend son voisin pour qui au même titre que le premier, il ne manque pas de hochement de tête, en sortant un téléphone lui-même éteint.

"J’ai fermé mon cabinet d’architecte ce matin."

Un peu plus loin, un enfant se met à pleurer. Sa mère, le front collé contre le siège, le berce machinalement. Un vieux monsieur lui tend un mouchoir. Le bébé pleure toujours. Personne n’ose dire un mot.

Un steward némédien traverse l’allée, chuchote presque :

"C’est pas un exil. C’est un retour."

Mais dans beaucoup de regards, en vérité, autre chose. Confusion de la perte, rage rentrée, incompréhension. Échapper à un champ de batailles ? Plutôt le regard durci de voisins surpris, soudain un soupçon presque devenu norme.

Déjà au-dessus de la mer, la cabine s’est épaissie. Certains ferment les yeux ; d’autres prient bas. Tous espèrent que ce qu’ils retrouveront en Némédie, au-delà de la patrie, des drapeaux, des discours, ce sera la dignité. Et la paix.

L’aéronef atteint enfin le sol à l’aéroport international d'Epidion dans un bruit sourd. Il est un peu plus de huit heures du matin. A travers les hublots, les passagers découvrent la brume d’or qui s’annonce sur les montagnes némédiennes, les couleurs familières : bleu foncé des uniformes des agents de la douane, la croix blanche des drapeaux qui flottent au vent, l’alphabet némédien des enseignes.

Dès le premier pas sur la passerelle, c’est comme un poids qui tombe. Une femme laisse s’échapper un bref sanglot au contact du tarmac. Un homme regarde le ciel et murmure une prière. Des applaudissements se glissent timidement parmi les rangs, avant qu’un sourire ne dissipe l’angoisse.

Dans le hall d’arrivée, mission est donnée à la délégation politique des Affaires étrangères, le Croissant-Cendré s’est mêlé à la Croix-Argentée, intervenir pour aidé. Des bénévoles sont postés à l’entrée, de l’eau, des pains frais, des dattes, des carnets de contact pour l’aide au retour distribués.

Une fillette, la main enserrée dans celle de son père, s’étonne :

"Papa… on est bien à la maison ?"

Il lui répond, étouffé d’émotion :

"Oui, mon cœur. Et ici, personne ne nous regardera de travers."

Un peu plus loin, Ioulia Theokléia, l’étudiante en droit qui avait fuit Garthram seule, retrouve sa mère et son frère, venus de Delphéra. Longue étreinte. Sa mère ne dit rien, si ce n’est étreindre sa fille comme si elle revenait d’une guerre.

Un homme au costume usé, l’entrepreneur, se fait interviewer par une journaliste de Némédie Actualités :

"Ce n’est pas la Sochacia de mon souvenir. J’ai cru que j’y vivais. Mais quand la confiance est rompue, il n’y a qu’un endroit où aller : ici."

Parmi l’animation, des enfants jouent avec les valises. Des familles se saluent, prennent des photos ensemble, rient parfois. La légèreté est de retour. Loin de Garthram, loin des regards soupçonneux, les Némédiens respirent à pleins poumons.

Au fil des jours qui s’écoulent, le rythme des arrivées se fait plus fréquent. Chaque vol venant de Sochacia est attendu quasiment à la minute à Epidion, et le hall des arrivées a été réorganisé, les files spéciales accueillent les rapatriés, des équipes de psychologues sont mobilisées, une cellule d’aide sociale oriente les familles vers leurs nouvelles villes d’accueil ou de retour.

La cour intérieure de l’aéroport, transformée en espace d’accueil temporaire, voit des enfants jouer sous les pins, leurs rires se mêlant au bruit des roues de valises tirées sur les pavés. Des musiciens de rue chantent un air traditionnel de Myrida, certains s’arrêtent, applaudissent, une vieille femme murmure :

"On dirait bien les retours des exils, comme autrefois. La terre némédienne sait toujours accueillir les siens."

A l’extérieur des bus affrétés par l’État, attendent, direction : Myrida, Delphéra, Ephedra, Larkios. Certains vont retrouver leur famille, d’autres, qui n’ont plus rien là-bas, sont logés de façon provisoire dans des hôtels ou des bâtiments publics devenus des centres de transit.

Lykourgos Petrakis, l’ingénieur de Garthram, retrouve son quartier natal à Myrida, le voisinage l’accueille comme s’il n’était jamais parti, son fils court dans les rues.

"Je ne sais pas si nous allons être capables de reproduire tout notre environnement là-bas, mais enfin ici nous ne vivons pas dans la peur. Ici nous pouvons recommencer."

Ioulia, elle, a déjà rendez-vous avec la doyenne de la faculté de droit d’Ephedra. Equivalence de dossier, résidence universitaire d’urgence, bourse exceptionnelle.

"Les Némédiens ne sont pas des nomades. On n’est pas dans une fuite. On est dans un retour."

Un nouveau sentiment, ou un très ancien, s’est insinué dans les yeux de ceux qui viennent, la dignité retrouvée.

"Je ne pensais pas que ça irait si vite, mais avec ce qu’ils ont écrit sur notre pays, je ne me sens plus bien ici ", confie Lykourgos Petrakis, ingénieur d’origine myridan, installé depuis deux ans à Garthram pour un contrat dans l’éolien, serrant dans ses bras sa femme némédienne, autour de leur fils de six ans. " On avait commencé à construire quelque chose ici… mais l’ambiance a changé. On sent qu’on n’est pas les bienvenus. "

À quelques pas, Ioulia Theokléia, étudiante en droit, referme sa veste nerveusement. Elle est seule, un sac à dos posé à ses pieds. « Depuis la lettre, les regards à la fac ont changé. Certains profs nous interrogent comme si on était responsables de la politique étrangère de notre pays. C’est insupportable. Je préfère rentrer même si je dois reprendre mes études ailleurs. »

La sécurité est sochacienne, visible mais discrète. Pas d’incidents signalés, mais des braises souterraines. Plusieurs ne souhaitent pas s’exprimer, jetant des regards perdus, inquiets autour. On sent de la méfiance, du malaise, parfois de la colère.

"Ce pays n’est plus stable. Il provoque même ses partenaires les plus pacifiques ".

Une opinion qui est celle de beaucoup de ceux qui partent aujourd’hui. Parole de l’un, " On est en présence d’un régime nerveux ", "d’une diplomatie schizophrène " ; mot d’un autre, " On est en présence d’un État qui insulte quand il ne comprend pas ".

Un agent consulaire némédien, présent anonymement sur place pour faciliter le départ résume en quelques mots la situation :

"Le pays ne les abandonne pas. Ils rentrent chez eux. Dans leur pays. Avec ceux qui les respectent ".

Pendant que les haut-parleurs annoncent l’embarquement pour Epidion, plusieurs enfants crient tirant leurs parents vers la porte. D’autres s’obstinent dans le silence, le regard fixé sur ce terminal qu’ils ne reverront peut-être jamais. Le dernier vol partira dans trois jours.

Un enfant pleure et se demande pourquoi il doit laisser ses amis, son école et ses repères. Sa mère essaie de le consoler, front à front, et l’œil vigileux du côté des tableaux d’affichage.

Un vieux homme en vieux manteau regarde la grande baie vitrée du terminal, avec au-delà le tarmac qui se noie dans la brume. Il ne dit rien depuis le matin. Sa fille, une femme de quarante ans au visage dur, lâche :

"Il est arrivé ici en 1987. Il comptait finir sa vie ici."

Des cartons scotchés à la va-vite sont entassés, à côté de sacs de sport. Certains ont dû tout abandonner lors de la précipitation, à peine le temps de trier ce qu’il faut, encore moins de vendre.

Une femme murmure, sans savoir à qui :

"On part comme des voleurs. Comme si on avait fait quelque chose de mal."

Un peu plus loin, un jeune homme en costard, sûrement cadre, téléphone à son frère à Épidion :

"Dis à maman que c’est bon, on embarque… Dis-lui de ne pas trop s’inquiéter."

Une pause. Sa voix se trouble légèrement.

"Dis-lui surtout… que c’est autre chose qu’un sac de vêtements que j’aurais voulu lui ramener."

Le vol 714 est sur le point de partir. Les passagers se relèvent lentement, avec un certain déplaisir. Certains se signent avant de passer la porte d’embarquement. D’autres ne se retournent pas. Et tous ressentent cette même lourdeur : celle de quitter un espace qu’on ne reconnaît plus, qu’on ne peut plus habiter, qui les a traités d’un seul coup comme étrangers, sur la terre de qui ils sont nés.

D’ici trois jours, le dernier vol. Puis plus de pont. Que des souvenirs d’un pays dont on ne se sent plus en sécurité.

Les rideaux se sont refermés sur ce départ furtif et presque significatif, une fois les passagers pris à bord de l’avion. Dans l’attente, il reste une famille assise, leurs tickets en mains. Le père hésite. Il jette un œil furtif malencontreux d’abord vers sa femme, puis vers leurs deux enfants qui dortent contre leurs sacs.

"Peut-être qu’on aurait dû partir plus tôt ", souffle-t-il en grimaçant avec un visage marqué par des nuits sans sommeil.

Dans un coin, une journaliste locale observe, carnet fermé, sur les genoux. Elle n’ose plus interroger. Ça ne relève plus du reportage mais de l’intime, du douloureux. Le silence de ceux qui vont tourner une page.

Un couple de jeunes mariés jettent une dernière fois un regard au travers de leurs alliances. La femme lâche, avec justesse :

"On s’était dit qu’on commencerait notre vie ici. Ça n’est pas notre guerre… Mais ils nous on mis dedans. "

Dans le bureau des douanes, une femme âgée est bien accompagnée. Elle parle un peu Loclenasquenyien plus qu’approximatif, déroule une photo jaunie dans son sac, tout comme celle de son mari défunt, son inhumation est localisée ici. Elle avait demandé à emporter la photo et un pot de terre du cimetière. On l’avait autorisée à en faire usage, sans la moindre demande.

« Je le laisse là, mais moi, je pars », dit-elle presque pour elle-même.

Les différentes têtes sont fatiguées. Chaque énonciation énoncée comme un fait, vaudra acquittement mais aussi le désespoir d’un vide consenti. Un vide, dit-on, moins mauvais que le poison du soupçon comme de l’humiliation. Un homme barbu, ancien professeur d’université, conclut après avoir regardé le billet de sa prochaine correspondance :

"On ne quitte pas un pays parce qu’on le déteste, on le quitte quand il ne vous aime plus."

Dehors, la pluie commence à tomber, très doucement, sur les vitres du terminal de Garthram. Une bruine légère, un rideau sur cette scène de départs silencieux. Dans l’air, une amertume posée, comme un pays qui suspend son souffle.

Dans l’avion qui décolle enfin de Garthram, les lumières tamisées ne parviennent pas à apaiser les visages tendus. Les hôtesses parlent à voix basse, distribuent de l’eau, ferment les coffres. Personne ne parle fort. Quelques chuchotements sortent cependant ou certains visages s’illuminent du bruit plus vif des petits appareils électroniques.

Une adolescente, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, squatte le hublot. À cette aune, par ci, par là, elle parvient à voir le scintillement qui s’éloigne des lumières de la capitale sochacienne, flot de minuscules boites à peu près carrées qui à ce jour là seront refermées pour la nuit. Elle sort de son sac un carnet qu’elle griffonne :

"Je voulais vivre ici. Apprendre la langue. Avoir des amis. J’ai eu peur. Maintenant je rentre. Je ne sais pas si c’est une fuite. Mais c’est tout ce qu’on peut faire."

Tout au fond de l’avion, un groupe d’hommes d’âge intermédiaire parle tout bas. L’un a un costume froissé, entrepreneur dans l’agro-industrie, confie :

"J’avais monté une petite affaire ici. On commençait à exporter. Mais les coups de fil n’arrivent plus, les contrats sont gelés : on m’a dit que “mes origines posaient des problèmes"... Et qui sait ? Voilà où nous en sommes.

Reprend son voisin pour qui au même titre que le premier, il ne manque pas de hochement de tête, en sortant un téléphone lui-même éteint.

"J’ai fermé mon cabinet d’architecte ce matin."

Un peu plus loin, un enfant se met à pleurer. Sa mère, le front collé contre le siège, le berce machinalement. Un vieux monsieur lui tend un mouchoir. Le bébé pleure toujours. Personne n’ose dire un mot.

Un steward némédien traverse l’allée, chuchote presque :

"C’est pas un exil. C’est un retour."

Mais dans beaucoup de regards, en vérité, autre chose. Confusion de la perte, rage rentrée, incompréhension. Échapper à un champ de batailles ? Plutôt le regard durci de voisins surpris, soudain un soupçon presque devenu norme.

Déjà au-dessus de la mer, la cabine s’est épaissie. Certains ferment les yeux ; d’autres prient bas. Tous espèrent que ce qu’ils retrouveront en Némédie, au-delà de la patrie, des drapeaux, des discours, ce sera la dignité. Et la paix.

L’aéronef atteint enfin le sol à l’aéroport international d'Epidion dans un bruit sourd. Il est un peu plus de huit heures du matin. A travers les hublots, les passagers découvrent la brume d’or qui s’annonce sur les montagnes némédiennes, les couleurs familières : bleu foncé des uniformes des agents de la douane, la croix blanche des drapeaux qui flottent au vent, l’alphabet némédien des enseignes.

Dès le premier pas sur la passerelle, c’est comme un poids qui tombe. Une femme laisse s’échapper un bref sanglot au contact du tarmac. Un homme regarde le ciel et murmure une prière. Des applaudissements se glissent timidement parmi les rangs, avant qu’un sourire ne dissipe l’angoisse.

Dans le hall d’arrivée, mission est donnée à la délégation politique des Affaires étrangères, le Croissant-Cendré s’est mêlé à la Croix-Argentée, intervenir pour aidé. Des bénévoles sont postés à l’entrée, de l’eau, des pains frais, des dattes, des carnets de contact pour l’aide au retour distribués.

Une fillette, la main enserrée dans celle de son père, s’étonne :

"Papa… on est bien à la maison ?"

Il lui répond, étouffé d’émotion :

"Oui, mon cœur. Et ici, personne ne nous regardera de travers."

Un peu plus loin, Ioulia Theokléia, l’étudiante en droit qui avait fuit Garthram seule, retrouve sa mère et son frère, venus de Delphéra. Longue étreinte. Sa mère ne dit rien, si ce n’est étreindre sa fille comme si elle revenait d’une guerre.

Un homme au costume usé, l’entrepreneur, se fait interviewer par une journaliste de Némédie Actualités :

"Ce n’est pas la Sochacia de mon souvenir. J’ai cru que j’y vivais. Mais quand la confiance est rompue, il n’y a qu’un endroit où aller : ici."

Parmi l’animation, des enfants jouent avec les valises. Des familles se saluent, prennent des photos ensemble, rient parfois. La légèreté est de retour. Loin de Garthram, loin des regards soupçonneux, les Némédiens respirent à pleins poumons.

Au fil des jours qui s’écoulent, le rythme des arrivées se fait plus fréquent. Chaque vol venant de Sochacia est attendu quasiment à la minute à Epidion, et le hall des arrivées a été réorganisé, les files spéciales accueillent les rapatriés, des équipes de psychologues sont mobilisées, une cellule d’aide sociale oriente les familles vers leurs nouvelles villes d’accueil ou de retour.

La cour intérieure de l’aéroport, transformée en espace d’accueil temporaire, voit des enfants jouer sous les pins, leurs rires se mêlant au bruit des roues de valises tirées sur les pavés. Des musiciens de rue chantent un air traditionnel de Myrida, certains s’arrêtent, applaudissent, une vieille femme murmure :

"On dirait bien les retours des exils, comme autrefois. La terre némédienne sait toujours accueillir les siens."

A l’extérieur des bus affrétés par l’État, attendent, direction : Myrida, Delphéra, Ephedra, Larkios. Certains vont retrouver leur famille, d’autres, qui n’ont plus rien là-bas, sont logés de façon provisoire dans des hôtels ou des bâtiments publics devenus des centres de transit.

Lykourgos Petrakis, l’ingénieur de Garthram, retrouve son quartier natal à Myrida, le voisinage l’accueille comme s’il n’était jamais parti, son fils court dans les rues.

"Je ne sais pas si nous allons être capables de reproduire tout notre environnement là-bas, mais enfin ici nous ne vivons pas dans la peur. Ici nous pouvons recommencer."

Ioulia, elle, a déjà rendez-vous avec la doyenne de la faculté de droit d’Ephedra. Equivalence de dossier, résidence universitaire d’urgence, bourse exceptionnelle.

"Les Némédiens ne sont pas des nomades. On n’est pas dans une fuite. On est dans un retour."

Un nouveau sentiment, ou un très ancien, s’est insinué dans les yeux de ceux qui viennent, la dignité retrouvée.

Posté le : 03 mai 2025 à 17:52:16

3369