Posté le : 03 oct. 2024 à 18:55:51

2697

Préface

par Lucian Baboescu

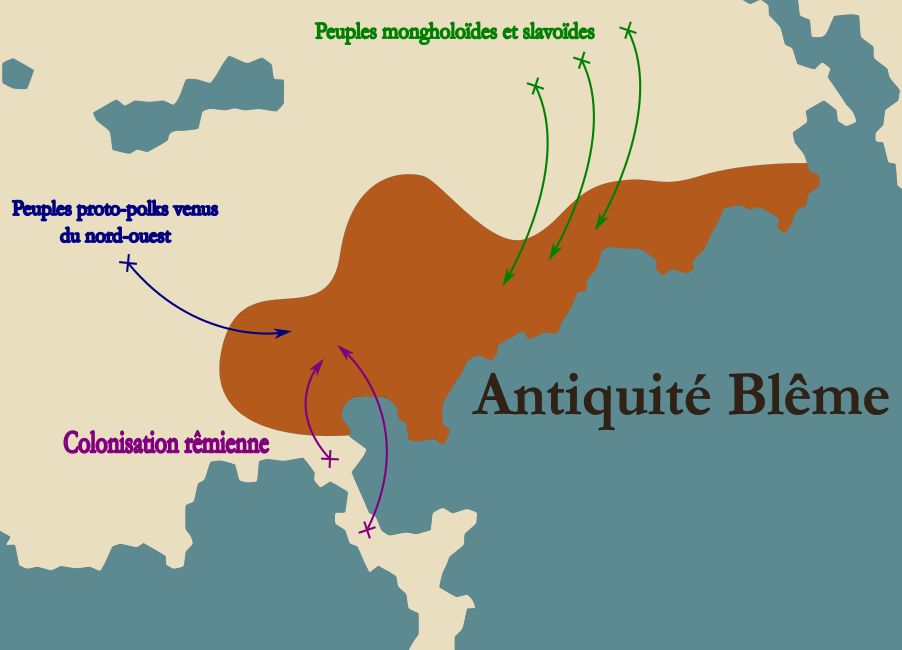

« De tous les peuples du monde, les Blêmes sont les plus malheureux. » ainsi débutait l’anthologie illustrée de l’historien et poète Bruno de Saint-Christophe à propos des populations originaires de la Pal et des terres de Blême, au sud-est de l’Eurysie. Publiée en 1915, la citation n’a pas pris une ride. Encore aujourd’hui et par bien des aspects, les Blêmes nous apparaissent comme un peuple maltraité par l’histoire, écartelés entre les nations qui tour à tour les envahirent et les dominèrent, mais également déchirés entre eux. Dans une ironie particulièrement tragique, les rares tentatives du peuple Blême pour s’émanciper de ses oppresseurs se soldèrent soit par des échecs, soit participèrent à créer l’un de Etats les plus cauchemardesque et revanchard du monde : la Transblêmie. Faut-il en conclure que les Blêmes n’étaient pas destinés à exister en peuple libre et souverain sur leurs terres ? Loin de se laisser écraser, le nationalisme blême existe encore, plus vivace que jamais. De la Polkême à la Translavya en passant par le joug du Grand-Duc, l’espoir continue à vivre pour le peuple de Blême, puissant et mobilisateur. Le temps nous dira si ce début de XXIème siècle marquera un tournant pour les fils et les filles de Blême, ou si le rêve d’une grande nation sur les deux rivages de la mer se verra définitivement enterré par l’histoire.

En tant qu'historiens, il ne nous appartient ni de juger ni de prendre parti. Nous devons au contraire nous attacher aux faits et tenter d'y rester fidèles, de les présenter dans toute leur sincérité tout en leur donnant une forme intelligible pour nos pairs et, dans une moindre mesure, pour le grand public. L'histoire comme toute science est une mise en forme de données, traitées et analysées selon un certain angle et une certaine méthode. De fait, tout en nous en tenant à ces données, nous ne pouvons prétendre à l'objectivité car les faits bruts ne disent rien. Ils ne sont compréhensibles que dans l’œil de celui qui, à force de travail, les interprète et les synthétise. Voilà notre tâche, ni plus ni moins. Elle est hautement critiquable, à condition que ceux qui nous critiquent fassent preuve de la même rigueur de transparence méthodologique que nous. Ceux qui, par la violence ou l'intimidation, par le mensonge ou l'occultation des faits, que ce soit pour des raisons justifiées ou non, trahissent ces conditions nécessaires au débat scientifique, ceux-là ne peuvent prétendre nous apporter une critique de même valeur que les travaux que nous soumettons à présent à votre jugement.

Comme nous l'avons écrit, l'histoire du peuple Blême est complexe, non seulement par ces ramifications et la difficulté d'accéder aux données, mais surtout parce qu'elle mobilise de légitimes émotions et intervient dans un débat politique à ce jour non résolu. Pour toutes ces raisons, le travail de l'historien se doit d'être nuancé et rigoureux. Non pas pour prétendre trancher des questions qui n'appartiennent qu'à la société des hommes, mais justement pour rendre justice à cette complexité qui fait la beauté et la grandeur de notre histoire commune.