Posté le : 05 jui. 2025 à 15:57:01

Modifié le : 19 jui. 2025 à 18:21:36

2527

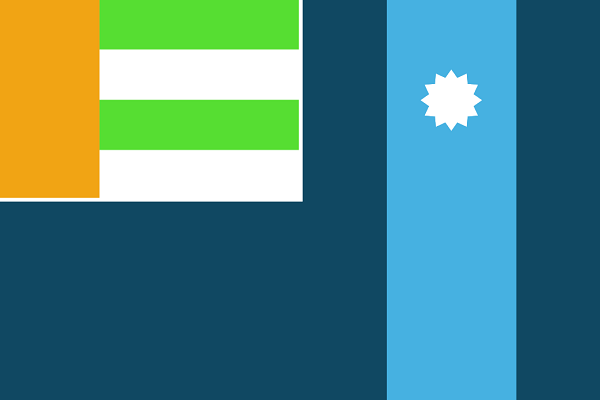

PARTIS POLITIQUES

Union des Gauches du Rocher (UGR)

L’Union des Gauches du Rocher est le principal parti de gauche de la Nouvelle-Kintan. Son nom vient du surnom donné à la péninsule sur laquelle est située la ville, notamment utilisé par les travailleurs ouvriers du port et des quelques industries de la cité-État.

Section Néo-kintanaise du Parti de l’Entente (SNPE)

Le Parti de l’Entente est l’un des partis les plus puissants et les plus stables d’Akaltie depuis sa création en 1861, et il est donc tout naturel qu’il soit également présent à la Nouvelle-Kintan, fondée peu après. Il est l’un des soutiens de la présence de la ville dans l’Empire Anticolonial Akaltien, ce qui en fait tout naturellement une cible des critique des pro-indépendance, qui accusent l’Akaltie de se servir de l’influence de plusieurs partis politiques pour continuer à dominer la ville en secret.

Rassemblement des Celtes de la Nouvelle-Kintan (RCNK)

Le Rassemblement des Celtes de la Nouvelle-Kintan est l’un des meilleurs exemples de la grande diversité culturelle de la ville, où se côtoient les descendant d’aleuciens comme d’eurysiens de tout l’ouest du continent. Les celtes, qui sont déjà peuple de pêcheurs étant donné leurs pays d’origines insulaires, sont présents en grand nombre dans la cité et ont donc une influence non-négligeable sur sa politique.

Parti Gelbo-Naajaat (PGN)

Le Parti Gelbo-Naajaat vient du regroupement des deux seules communautés pouvant être un minimum considérées comme étant natives de la péninsule ; à savoir les gelbes, des pêcheurs locaux et les naajaats, un peuple nordique installé autour de l’accès terrestre à la péninsule de la Nouvelle-Kintan.

Le parti cherche tout simplement à défendre leurs intérêts, ce qui n’est pas chose facile au vu du très faible nombre qu’ils sont face à l’écrasante majorité de la population qui est d’origine plutôt aleucienne ou d’autres pays eurysiens.

Parti Indépendantiste (PI)

C’est le parti le plus récent sur la scène politique de la ville, très certainement financé et aidé par des puissances étrangères pour avoir connu une ascension aussi rapide. Il est décrit comme populiste par plusieurs média, car accuse l’Akaltie et l’Empire Anticolonial de tous les maux possibles et imaginables malgré la relative prospérité de la ville. Dès l’instant que le chômage augmente ou qu’une usine ferme dans la cité-État, les représentants du Parti Indépendantiste sont les premiers à se ruer sur l’occasion pour accuser un délaissement de la ville par les autorités de l’Empire Anticolonial, alors que la ville paierait selon eux « beaucoup, beaucoup plus que ce qu’elle ne recevra jamais de la part de ces colons ».

Parti Akalto-Aleucien (PAA)

Le Parti Akalto-Aleucien est de loin le parti le plus à droite de la Nouvelle-Kintan, et se trouve même sans doute à l’extrême-droite. Il défend les racines aleuciennes de la ville, et plus particulièrement akaltiennes, icamiennes et yukanaslaves (les trois pays aleuciens comptant réellement aux yeux des cadres du parti).

Union des Cités d'Akaltie

Union des Cités d'Akaltie