Sommaire :

I. Histoire

II. Informations diverses

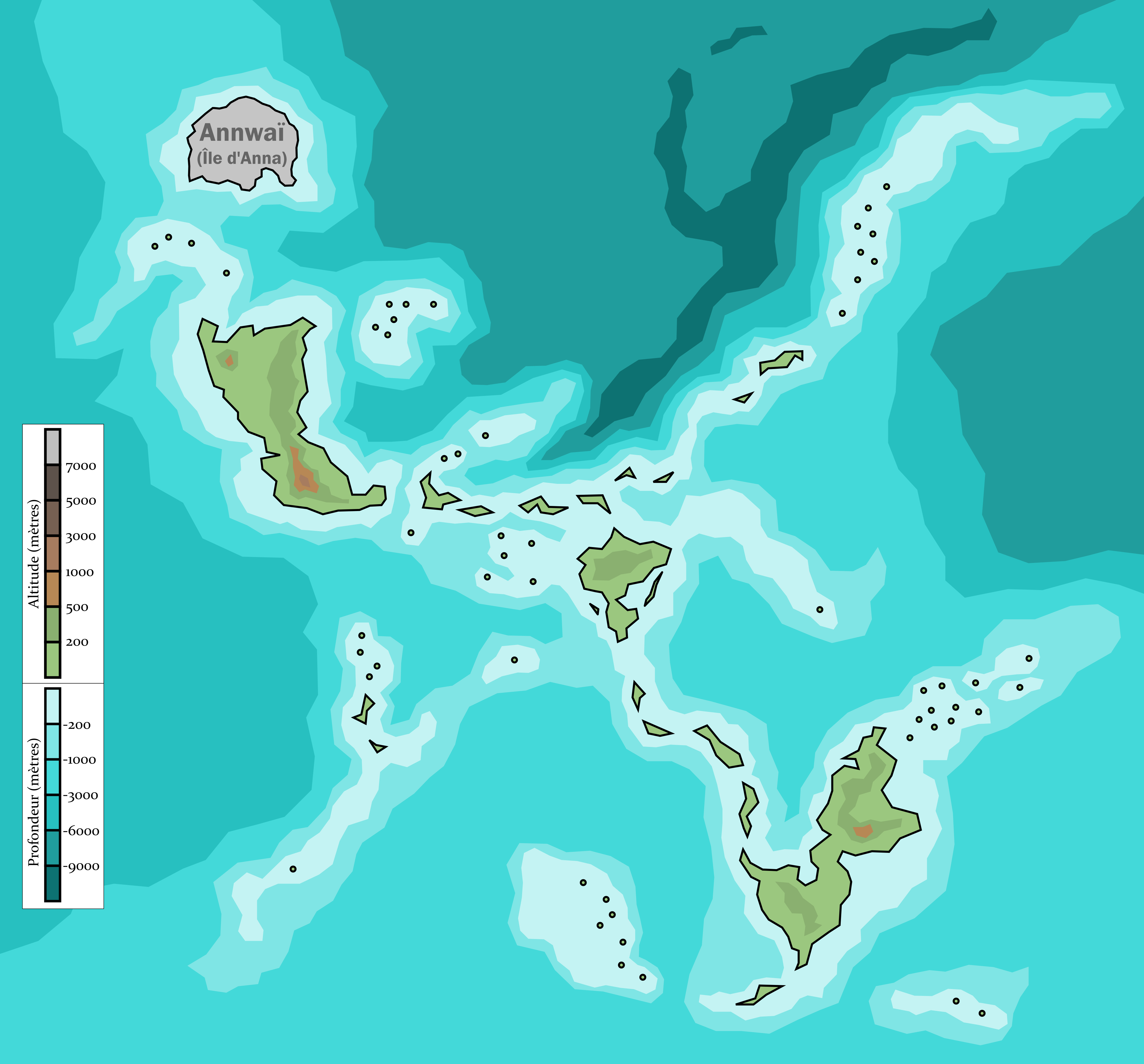

III. Géographie

A. Géographie générale

B. L'île de Panasi

IV. Politique

A. Institutions

B. Partis

V. Civilisation

A. Sport

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | ------- | La Fédération Parlementaire d'Anaistésie est, comme son nom l'indique, un État parlementaire où les assemblées ont le plus de pouvoir. Deux assemblées représentent les citoyens du pays : la première, élue au suffrage universel direct de toute la Fédération, est l'Assemblée Archipélagique (ou Archipelagic Assembly). Tous les citoyens et citoyennes anaistésiens âgés de plus de dix-huit ans sont appelés à y voter, et les résultats sont proportionnels à l'échelle fédérale, il n'y a pas de circonscription. À l'inverse, la Chambre Interinsulaire (ou House of Isles) est composée d'un représentant par île habitée et suffisamment peuplée pour être autonome de l'archipel. Les plus grandes îles (et surtout les plus peuplées) peuvent disposer d'un nombre de députés allant jusqu'à trois, et Te Mau Port a également trois sièges propres à la ville, puisqu'elle dispose d'un statut un peu spécial par rapport aux autres îles. Le chef du gouvernement est directement élu par la réunion des deux chambres, le Parlement d'Anaitésie (Parliament of Anaistesia), et peut être à tout moment révoqué par celui-ci lorsqu'une majorité de députés vote pour destituer le ou la présidente du parlement. |