Création de pays : Tuktuqivik

Généralités :

Nom officiel : Fédération du Tuktuqivik

Nom courant : Tuktuqivik

Gentilé : Tuktuqivikains-Tuktuqivikaines

Inspirations culturelles : inuit, gaélique (irlandais, écossais, mannois)

Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : Inuktitut

Autre(s) langue(s) reconnue(s) : Gaélique Irlandais, Gaélique Écossais, Mannois

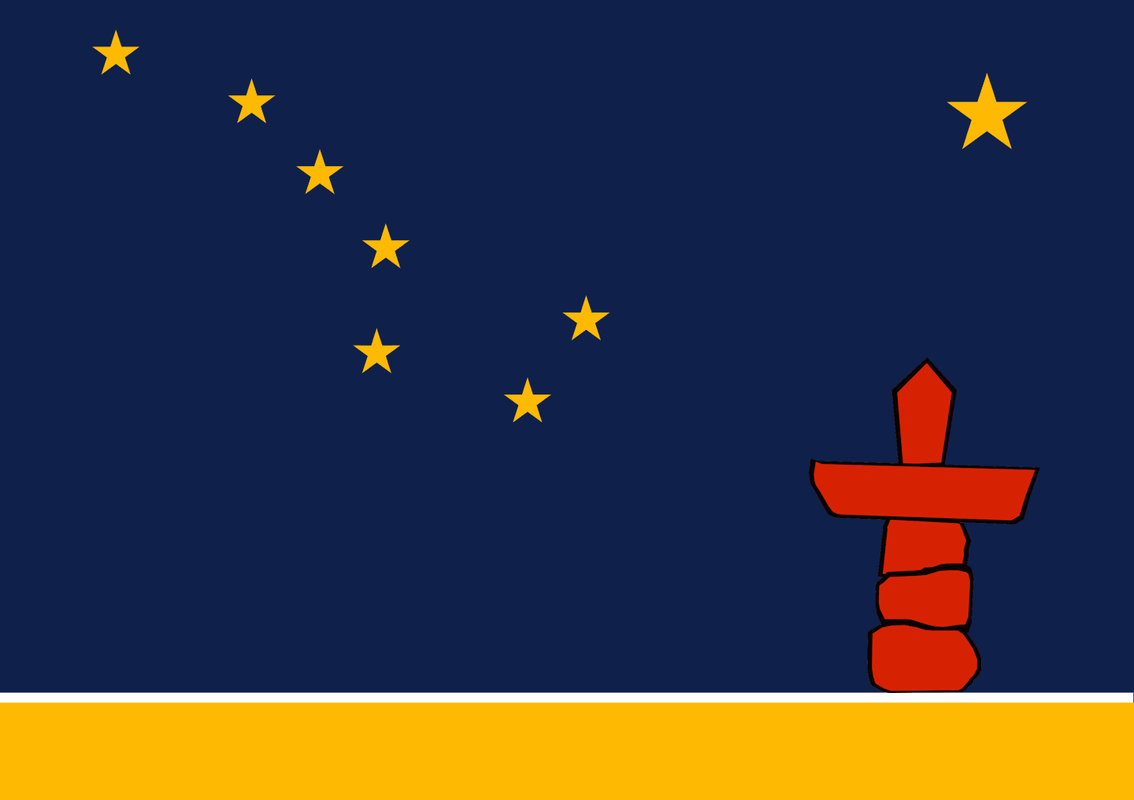

Drapeau :

Devise officielle : Que l'hiver nous protège !

Hymne officiel :

Capitale : Nanuqvik

Population : 1 250 000 d'habitants

Aperçu du pays :

Présentation du pays :

1000-1650 : Période pré-coloniale

Après les premières incursions kaulthe aux alentours de 1600 et l’installation d’un campement définitif en 1615 dans l’actuel Uuqtinut, les familles du sud de l’Uuqtinut, plus isolées et conservatrices, décidèrent de former, avec les autres familles de l’Est, une « confédération » dirigée par un conseil des anciens.

1650-1780 : Période coloniale

1780-1792 : Guerre d'indépendance

1792-1860 : État libre de Geal-mhara

En 1820, Pàra MacLathagain meurt. Sa nièce Seònaid MacLathagain lui succède à la tête du clan MacLathagain (Note : le mariage ne sort pas automatiquement la femme du clan, car il peut soit être interne (très rare), soit le mari peut rentrer dans le clan si celui-ci est plus prestigieux que le sien.). Heremon Mac Ylley et ses soutiens tentent ainsi de revenir dans la vie politique. Le clan MacLathagain et leurs soutiens, affaiblis par la succession et par la perte de leur ancien dirigeant, ne peuvent pas empêcher ce retour. Pàra MacLathagain avait prévu, pour sa succession à la tête de l’État, que son successeur soit choisi par le conseil. Ainsi, contre toute attente, c’est le lieutenant Maolmhuire Ó Cuilinn qui est élu. Ce dernier est un fidèle du précédent chef d’État, bien qu’il soit plus modéré que ce dernier, notamment sur l’autoritarisme, souhaitant un certain rééquilibrage entre les pouvoirs du chef d’État et du conseil. En 1821, il crée officiellement la fonction d’Ard-Cheannaire et assouplit partiellement l’interdiction des mariages mixtes en autorisant les mariages entre les Eurysiens et les natifs qui ont abandonné leurs anciennes coutumes. Cependant, dans le même temps, il accentue la répression contre les natifs rebellés dans les territoires orientaux de l’État libre et tente d’accroître son autorité à l’ouest et au nord en construisant des avant-postes, des forts, voire des petites villes. Ainsi, si des populations natives étaient attrapées dans les environs de ces avant-postes, elles étaient soit massacrées, soit sédentarisées de force. Cependant, l’impact réel de cette politique sur les populations natives reste limité. Ainsi, le 28 décembre 1824, Maolmhuire Ó Cuilinn meurt assassiné en pleine rue. Le coupable était un républicain nativiste (pro-natif) et fut tué sans procès. À la tête du clan Ó Cuilinn lui succède sa fille Meidhbhín Ó Cuilinn, qui est sur la même ligne politique que Pàra MacLathagain.

Deux mois plus tard, Heremon Mac Ylley meurt de vieillesse. Son père Fintan Mac Ylley prend la tête du clan afin d’assurer la succession avant de laisser sa place en décembre à son petit-fils Aland Mac Ylley, ce dernier étant un républicain modéré. Ainsi, en mars 1825, le conseil est à nouveau réuni pour élire le dirigeant de l’État libre. Seònaid MacLathagain est finalement élue en raison du soutien de Maolmhuire Ó Cuilinn et de ses alliés. Ainsi, Seònaid MacLathagain profite de la désorganisation dans le camp républicain pour arrêter une partie de ses dirigeants, notamment les plus radicaux (c’est aussi dans ce contexte que Fintan laisse sa place à son petit-fils.). Seònaid MacLathagain ne renie pas les réformes de son prédécesseur, mais très vite elle limite le mariage mixte seulement aux natifs qui ont reçu une éducation non-nativiste. En 1827, elle confirme le mandat à vie de l’Ard-Cheannaire et commence à installer des internats où les enfants de natifs sont rééduqués pour qu’ils oublient leur culture. Cette décision renforce les mouvements insurrectionnels nativistes. Ainsi, en 1830, Seònaid proclame la (re)conquête de l’ouest ; dans le même discours, elle rend obligatoire pour les natifs à proximité des villes d’envoyer leurs enfants dans des internats. Ainsi, entre 1830 et 1832, les avant-postes créés par Maolmhuire Ó Cuilinn sont tous promus au titre de villes et une dizaine de nouvelles « villes » sont fondées (attention, la plupart ont moins de 50 habitants et sont plus proches du principe initial des avant-postes que des villes de la côte ouest.). En 1833 meurt Fintan Mac Ylley, Aland Mac Ylley devient alors le seul chef du parti républicain. Profitant de la disparition d’un de ses rivaux, Seònaid accorde officiellement au conseil le droit de confirmer son successeur. Ainsi, dans les faits, Seònaid MacLathagain prend le contrôle de sa succession. La résistance des populations natives s’organise, mais reste très désorganisée. En 1840, après plusieurs tentatives d’Aland Mac Ylley de reconstituer le camp républicain, ce dernier est arrêté et condamné à la perpétuité. Dans le même temps, le nombre d’internats à l’est et à l’ouest est augmenté, mais la résistance native devient de plus en plus forte. Ainsi, en 1841, Seònaid MacLathagain crée un corps d’armée officiellement spécialisé dans le maintien de l’ordre ; dans les faits, ce dernier est chargé de briser la résistance à l’ouest et d’empêcher la réorganisation des mouvements républicains.

Ainsi, le mouvement républicain devient de plus en plus clandestin et ses membres les plus extrêmes se rapprochent des mouvements nativistes, voire parfois de certains groupes natifs rebelles. Mais ces rapprochements restent rares et très localisés. En 1843, Aland Mac Ylley meurt en détention ; les autorités publient un communiqué où elles attribuent sa mort à une simple mort de vieillesse. Mais cela ne prend pas dans le camp républicain, qui accuse le régime de l’avoir assassiné. Son fils Colla prend la tête du clan Mac Ylley et du mouvement républicain. Mais il n’arrive pas à maintenir son unité, marquant une nouvelle étape dans la division du clan républicain, qui voit son autorité centrale s’affaiblir malgré la tentative d’ériger Aland Mac Ylley en martyr contre l’autoritarisme croissant du régime pàraiste. En octobre 1844, Seònaid MacLathagain renforce ses liens avec le clan Ó Cuilinn par le mariage de sa petite-fille Brìghde MacLathagain avec un neveu de Meidhbhín Ó Cuilinn. Dans le même temps, Seònaid MacLathagain commence à préparer sa nièce Frangag MacLathagain, plus proche dans ses idées que sa fille, pour lui succéder. Peu de temps après, un chef natif nommé Ipeelee Atagotaaluk réussit à organiser autour de lui plusieurs familles. Ce dernier adopte une tactique de guérilla en pillant les « villes » de l’ouest et en détruisant les internats. Peu de temps plus tard, les branches les plus extrêmes du mouvement républicain lancent également une insurrection, notamment dans la ville d’Áit na Madraí. Cependant, ces mouvements insurrectionnels ont un impact qui reste limité sur le régime. Mais cela pousse tout de même Seònaid MacLathagain à créer, en 1847, un ministère chargé de la gestion des affaires natives et insurrectionnelles. Ce dernier a pour but de coordonner la répression militaire et l’expansion de la politique pàraiste vers l’ouest. Pour renforcer son pouvoir, Seònaid MacLathagain met en place une cérémonie d’allégeance obligatoire pour tous les chefs de clan du conseil, puis l’élargit rapidement à l’ensemble des clans. Les chefs qui ont refusé le serment de fidélité sont alors arrêtés et démis de leurs fonctions, puis le régime les remplace par une personnalité loyale à ce même régime. Cela provoque la dislocation des clans touchés entre ceux qui reconnaissent cette loi et ceux qui la refusent. La partie des clans séditieuse crée ou rejoint des groupes insurrectionnels déjà existants, notamment chez les groupes républicains. Dans le même temps, un mouvement monarchiste souhaitant couronner Seònaid MacLathagain comme monarque apparaît dans le mouvement pàraiste. En 1849, Ipeelee Atagotaaluk est capturé ; il est alors pendu en public dans la capitale Dùn Èideann. Cet événement marque la fin de sa rébellion, mais ne marque pas la fin des mouvements insurrectionnels à l’ouest.

Après cette exécution, en novembre de la même année, Seònaid MacLathagain annonce officiellement Frangag MacLathagain comme son héritière. Seònaid MacLathagain meurt de vieillesse en août 1851, Frangag MacLathagain devient alors la nouvelle cheffe du clan MacLathagain et fait réunir le conseil en septembre de la même année. Sans surprise, Frangag MacLathagain est confirmée comme Ard-Cheannaire par le conseil.

Cependant, son influence est moindre que celle de sa prédécesseure. Ainsi, la frange modérée et les membres du mouvement pàraiste suivant Meidhbhín Ó Cuilinn commencèrent à critiquer les décisions de Frangag MacLathagain. Ainsi, Meidhbhín Ó Cuilinn a pour objectif de prendre le contrôle de l’État libre de Geal-mhara en s’appuyant sur le conseil et promet en son sein de rétablir les prérogatives de ce dernier. Dans le même temps, Colla Mac Ylley réussit à réunifier l’opposition républicaine, profitant des divisions au sein du régime. Le 16 juin 1856 est signé le traité d’Áit na Madraí entre les mouvements nativiste et républicain, officialisant leur alliance. Peu de temps après, les groupes natifs de l’ouest rejoignent cette alliance sous le commandement de Sialuk Igalik. Au cours des années suivantes, les tensions internes au sein du régime continuent d’augmenter, notamment entre l’Ard-Cheannaire Frangag MacLathagain et Meidhbhín Ó Cuilinn, qui s’appuie sur un vaste réseau de fidélité et sur un conseil qui lui est de plus en plus loyal. Ainsi, le 8 février 1859, Meidhbhín Ó Cuilinn réunit le conseil et rappelle le rôle du conseil dans le choix du successeur de l’Ard-Cheannaire. Après cette déclaration s'ensuit un vote au conseil qui réaffirme son droit de nommer, et non de confirmer, le successeur.

Cette déclaration ébranle un peu plus le pouvoir de Frangag MacLathagain. Cette dernière rappelle que cette déclaration est illégale, mais, n’ayant pas réussi à maintenir une influence suffisante, et ce malgré le soutien des milices, de l’armée et des éléments les plus radicaux, elle n’arriva pas à endiguer les mouvements de Meidhbhín Ó Cuilinn et de ses soutiens. Les tensions entre Frangag et Meidhbhín atteignent leur apogée début 1860, moment où Frangag MacLathagain est destituée par le conseil et remplacée par Meidhbhín Ó Cuilinn, qui se fait proclamer Ard-Cheannaire par intérim. Pour Frangag MacLathagain, c’est la goutte de trop, et elle fait envoyer les forces du ministère chargé de la gestion des affaires natives et insurrectionnelles arrêter Meidhbhín Ó Cuilinn et ses soutiens. Cependant, ces derniers réussissent à fuir la capitale Dùn Èideann pour se réfugier à Baile na nGall (centre originel de l'insurrection sécessionniste de Pàra MacLathagain et donc un lieu hautement symbolique pour le mouvement pàraiste). Le 19 décembre 1860, après de longues négociations entre Meidhbhín Ó Cuilinn et Colla Mac Ylley, Meidhbhín Ó Cuilinn rejoint le traité d’Áit na Madraí dans le but de renverser le régime de Frangag MacLathagain, en échange de compromis entre les deux camps. La guerre commence ainsi le 25 janvier 1861, après une déclaration officielle des trois chefs du traité et le déclenchement d’une première offensive sur les “villes” de l’ouest. Áit na Madraí et Baile na nGall tombent respectivement entre les mains des insurgés de manière officielle le 5 février et le 10 mars 1861. C’est le début de la guerre de l’émancipation.

1861-1870 : Guerre de l'émancipation

Après les prises d’Áit na Madraí et de Baile na nGall, Sialuk Igalik lance une offensive sur les villes de Uaimh Fhraoigh et de Talamh an Iarainn. Ce dernier s’appuie sur la population native, importante, ce qui lui permet de prendre les deux villes dès mai 1861. Cette prise ouvre la voie aux forces natives vers le centre du pays. Après la prise, Sialuk décide de renommer les villes respectivement : Aksilirniq et Aujualik. Dans le même temps, l'armée loyaliste dirigée par le général Seumas Ó Caollaidhe renforce ses positions dans le centre et autour de la capitale Dùn Èideann. Après ces premiers mouvements, le front s’enlise jusqu’en 1863. Entre le mois de mars et le mois de juillet 1862, les trois chefs de la coalition se réunirent à Aksilirniq pour mettre en place un projet pour l'après-guerre. En résulte les accords d’Aksilirniq, signés le 25 juillet 1862, entre Sialuk Igalik, Meidhbhín Ó Cuilinn et Colla Mac Ylley. Ainsi sont décidées les mesures suivantes : la mise en place d’un conseil des clans au centre de l’appareil politique, la mise en place d’un régime d’équilibre entre les Eurysiens et les natifs (malgré quelques réticences de Meidhbhín Ó Cuilinn) et l'amnistie des pàraistes, à l'exception de Frangag MacLathagain et de ses plus proches conseillers. Cependant, la forme exacte que devront prendre les nouvelles institutions n'est pas fixée.

En mars 1863, le front est brisé par une contre-offensive des forces loyalistes. Grâce à deux victoires l’une dans le centre lors de la bataille de Abhainn Glais par les troupes mené par le général Seumas Ó Caollaidhe le 18 mars 1863 et au sud à la bataille de Cnoc an Tairbh par les troupes mener par Frangag MacLathagain le 14 juin 1863. Ainsi, dès le 17 juin, Frangag commence le long siège de Baile na nGall bloquant Meidhbhín Ó Cuilinn et ses troupes dans la ville. Colla Mac Ylley reprend l’initiative en janvier 1864 permettant aux troupes rebelles de progresser à nouveau. Ainsi, le 4 mars 1864, Colla écrase les troupes de Seumas Ó Caollaidhe à Craobh Mhòr. Dans le chaos, Seumas Ó Caollaidhe fut tué par un projectile. La mort de Seumas marque un tournant dans la guerre. En effet, le front central est totalement désorganisé permettant à Colla Mac Ylley de continuer à reprendre du terrain pendant que Sialuk Igalik reprend l’offensive et permet de rompre le siège de Baile na nGall le 18 juillet forçant Frangag a rencontrer ses troupes sur la capitale. Après cette victoire le conseil des clans et des familles est mis en place à Baile na nGall cependant en raison de la dispersion des clans et des familles et de la friabilité des familles natives les chefs de la coalition avec l’accord des chefs de clans et de familles décidèrent de mettre en place un système d’alliance/communauté qui permet le regroupement de plusieurs familles ou clans entre eux. Ainsi, chaque communauté nomme un représentant dans les différents chefs de clans ou de familles qui les composent. Le conseil concentre le pouvoir législatif et judiciaire. Cependant, le temps du conflit, les insurgés votèrent que le conseil déléguait ses pouvoirs aux chefs de la coalition. Dans le même temps, Frangag MacLathagain proclame officiellement les plein pouvoir de l’Ard-Cheannaire et abolit définitivement le conseil.

Les rebelles relancent les offensives dans le but de faire tomber la capitale de l’Etat pàraiste. Cependant, le 17 avril 1865, Sialuk Igalik meurt à 87 ans dans son quartier général basé à Aksilirniq, l'ensemble des communautés natives ont envoyé une délégation dans cette même ville pour réaliser une grande cérémonie en l’honneur de leur chef. À la suite de sa mort, les communautés se réunirent pour choisir leur prochain représentant comme chef militaire dans la coalition. Ainsi, sa mort provoque l’arrêt de l’offensive le temps que les troupes se réorganisent. Ce temps mort permet à Frangag MacLathagain de fortifier ses défenses et de déstabiliser les troupes rebelles cependant pendant cette période, le front se stabilise. Ainsi en juin son sélectionné deux personnalités l’une pour devenir le chef militaire et l’autre pour les représenter politiquement : ainsi, Aputsiaqq Sibiq est déclaré chef militaire natif pour la coalition tandis que Kilaun Igalik le fils de Sialuk est choisi pour devenir le roi de la nation native de l'Etat libre. Ce dernier prend le nom de règne d'Ipeelee II s’insérant dans la continuité du premier grand chef natif. Ainsi, les compétences se partagèrent ainsi Aputsiaq et ses troupes sont envoyées contre le régime tandis qu'Ipeelee II profite du début de l'insurrection dans l’Uuqtinut (cf : guerre des sauveurs) pour prêter main forte aux populations uuqtinute. Le 13 décembre 1865, Ipeelee II signe le pacte de kivalliqatigiinniq (d’union). Ce dernier marque l’alliance entre les populations uuqtinute, les troupes akaltienne et les troupes d’Ipeelee II contre le Biverland. Ce même pacte marque également l’officialisation des tribus de l’uuqtinut du sud, comme faisant partie intégrante des tribus de l’Etat libre. En effet, les représentants de ces dernières prêtant officiellement allégeance au roi Ipeelee II lors de cet événement. En compensation, Ipeelee II doit rester supporter les insurgés uuqtinut le reste de la guerre. En janvier 1866, le sommet d’Aujualik réunissant Aputsiaq Sibiq, Meidhbhín Ó Cuilinn et Colla Mac Ylley précise la forme du nouvel Etat. Ainsi, la fonction royale est confirmée, mais elle devra appartenir à un clan mixte, il est également décidé qu’il sera le principal chamans des natifs et le protecteur des traditions, la forme de l’Etat sera une fédération tournée autour des familles et des clans et de leurs communautés réunis dans un conseil ayant des pouvoirs renforcés sur l’écriture des lois, leurs confirmations, leurs applications. Il est également chargé de nommer à vie le successeur du roi/monarque au sein de son clan et d’élire tout les 4 ans l’Ard-Cheannaire. La fonction royale obtient également un rôle de conseillers envers l’Ard-Cheannaire. Entre janvier 1866 et août 1867, le front s’enlise.

En 1868, la victoire dans l’Uuqtinut permet l’arrivée des renforts d’Ipeelee II, de l'Uuqtinut et de l’Akaltie. Cette arrivée nouvelle de troupe permet de dégeler le front notamment lors de la victoire du 15 juin à Gleann Cróinín où les loyalistes sont écrasés. Cette victoire ouvre la voie vers la capitale Dùn Èideann et un siège est mis en place en juillet. La ville se rend le 18 octobre. Le 19, Ipeelee II, Aputsiaq Sibiq, Meidhbhín Ó Cuilinn et Colla Mac Ylley et leurs troupes respectives entrent dans la capitale et proclament la fédération du Tuktuqivik mettant fin officiellement à l'État libre de Geal-mhara. Dans le même temps, Frangag MacLathagain est arrêté et Brìghde MacLathagain évacue la capitale avec ses fidèles vers les zones montagneuses et forestières pour mettre en place une insurrection loyaliste mais également monarchiste : Brìghde se faisant proclamer reine de Geal-mhara. Le 25 novembre, après plusieurs semaines de négociations, le Tuktuqivik achète une presqu'île éloignée du reste du territoire à la république de Velsna. Le but étant d’y installer une prison à ciel ouvert pour Frangag MacLathagain et ses proches. Ce projet est finalement partiellement abandonné et cette presqu’île accueillera finalement bien les prisonniers, mais également des volontaires natifs comme eurysiens dans le but de favoriser l’apparition des premiers clans mixtes. En mai 1969, Brìghde MacLathagain est capturée, cette dernière est déplacée dans la même résidence que Frangag. En juin, après un procès expéditif, les deux cheffes du mouvements loyalistes et leurs soutiens sont condamnés à la prison à vie et son déplacement par convoi maritime vers la partie fortifiée de la presqu’île (cette partie s’appelle aujourd’hui Dúnphríosan). Il faut attendre juin 1870, pour que les combats contre les dernières milices loyalistes soient terminés. Ainsi, le 27 juin date de la chute du dernier camp loyaliste est considéré comme la fin officielle de la guerre d’émancipation. Le 5 août 1870 meurt en détention, Frangag MacLathagain. Elle est par la suite considérée par la frange la plus extrémiste des pàraiste comme une martyre. Après sa mort, les chefs de la coalition décidèrent d’accorder la direction du clan MacLathagain à une descendante directe de Pàra MacLathagain : Dolag MacLathagain, cette dernière est une pàraiste modérée. Elle est alors âgée de 38 ans.

1870- à nos jours : La Fédération

Le nouveau régime a une volonté de mettre en place un régime équilibré entre les populations natives et eurysiennes. Ainsi, l’état d'exception dû à la guerre est levé en février 1871, le conseil des clans et des familles reprend alors ses pleins pouvoirs. Dans le même temps Ipeelee II se marie avec la petite nièce de Meidhbhín Ó Cuilinn, Máirín Ó Cuilinn alors âgée de 26 ans. Le conseil met en place en mars un recensement de la population, des familles, des clans et de leurs communautés qui a lieu tous les 10 ans. En août 1871 a lieu la première élection pour l’Ard-Cheannaire cette élection ce fait à bulletin secret par le conseil. Ainsi, chaque représentant d’une communauté vote pour un candidat ensuite si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, le dernier candidat en suffrage est éliminé et un nouveau tour est organisé jusqu’à qu’un candidat obtiennent une majorité absolue (le conseil est légèrement en faveur de la population eurysienne) :

1er tour :

Meidhbhín Ó Cuilinn : 220 votes (38.06%)

Colla Mac Ylley : 106 votes (18.34%)

Aputsiaq Sibiq : 199 votes (34.43%)

Abstention : 53 votes (9.17%)

2nd tour :

Meidhbhín Ó Cuilinn : 307 votes (53.11%)

Aputsiaq Sibiq : 212 votes (36.68%)

Abstention : 59 votes (10.21%)

Meidhbhín Ó Cuilinn est élue comme Ard-Cheannaire par le conseil des anciens pour 4 ans. Ainsi, Meidhbhín Ó Cuilinn fit voter une loi d'amnistie pour les crimes pàraiste excepté pour les loyalistes au régime de Frangag dès 1872. La même année, Ipeelee II et Máirín annoncent officiellement la création du premier clan mixte : Ningiqtarutinut (relatif à la royauté). Le 5 janvier 1873, les clans mixtes sont renommés en foyer. En juin, 1873 Colla Mac Ylley meurt, lui succède à la tête du clan Mac Ylley sa fille : Katryna Mac Ylley. Elle est âgée de 31 ans. Cependant, cette dernière se rapproche des mouvements nativistes s’éloignant légèrement de la ligne républicaine. Ainsi, les membres du camp républicains choisirent comme prochaine représentante son autre fille Mureal Mac Ylley, âgée de 29 ans. Cette dernière renoue avec les racines de sa famille en renforçant ses liens avec la branche plus radicale du mouvement républicain. En 1875, a lieu la fondation officielle de la nouvelle capitale fondée au centre du Tuktuqivik pour symboliser l’union et l’équilibre entre les communautés. Cette dernière est nommée Nanuqvik. La même année à lieu la seconde élection de la Fédérations :

1er tour :

Meidhbhín Ó Cuilinn : 248 votes (34.64%)

Aputsiaq Sibiq : 184 votes (25.70%)

Katryna Mac Ylley : 102 votes (14.25%)

Mureal Mac Ylley : 134 votes (18.72%)

Abstention : 48 votes (6.70%)

2nd tour :

Meidhbhín Ó Cuilinn : 278 votes (38.83%)

Aputsiaq Sibiq : 203 votes (28.35%)

Mureal Mac Ylley : 155 votes (21.65%)

Abstention : 80 votes (11.17%)

3e tour :

Meidhbhín Ó Cuilinn : 369 votes (51.54%)

Aputsiaq Sibiq : 288 votes (40.22%)

Abstention : 59 votes (8.24%)

Meidhbhín Ó Cuilinn est réélue jusqu’en 1879 de peu malgré un conseil toujours pro eurysien. Ce mandat est plutôt calme malgré le commencement d’une réforme constitutionnelle pour ajouter une chambre élue et non juste nommée à partir de 1877. Cependant, les débats restent difficiles, une partie du conseil refusant de perdre une partie de leurs influences. Pendant ce temps, des foyers (mixtes) commencent à apparaître en particulier dans les milieux urbains. Dans la surprise générale le vainqueur de l’élection de 1879 malgré un conseil très fortement dominé par la population eurysienne est Aputsiaq Sibiq. Ainsi, il devient Ard-Cheannaire jusqu’en 1883. Dès janvier 1880, Aputsiaq Sibiq fait voter une loi d'amnistie générale pour tous les pàraiste. Après cette loi, Brìghde MacLathagain et ses soutiens sont libérés et Dúnphríosan devient une ville classique ouverte à l'installation de tous. La route qui relie la presqu’île au reste de la péninsule est également ouverte et une ligne maritime régulière est officiellement mise en place. Cependant, Aputsiaq Sibiq garda à Dúnphríosan un centre de détention (d’une taille plus modeste) et fit construire dans le même temps une prison à la frontière nord de la Fédération. En 1882, Aputsiaq Sibiq sous les conseil du roi Ipeelee II réalise une réforme dans la façon de reconnaître un groupe de chasse/communauté native en profitant d’une fluidité plus importante que les clans et les foyers pour encourager le développement de nouvelles communautés natives et rééquilibrer le conseil. Dans le même temps, il mit en place des voies de communication rapide pour les représentants des communautés notamment native pour réduire l’absentéisme lors des réunions du conseil. Cependant, il échoua à mettre en place une seconde chambre en raison de la difficulté de gérer les débats au sein du conseil. Ainsi, l’élection de 1883, témoigne d’une division importante entre les différentes communautés en effet pour que Aputsiaq Sibiq soit réélu (à 51 %) de justesse en profitant du soutien des foyers. Il aura fallu 5 tours pour désigner l’Ard-Cheannaire. Ainsi, la création d’une seconde chambre pour empêcher un blocage institutionnel semble devenir une nécessité. Pendant les débats, la cheffe républicaine Mureal Mac Ylley meurt en 1884 dans un accident. Elle est alors remplacée par une membre d’une branche secondaire de son clan : Éidinne Mac Ylley, des voies au sein des républicains commence à s’entendre contre l’ultra domination du clan Mac Ylley sur cette mouvance. De plus, la mort prématurée de leur chef entraîne une désorganisation importante dans les clans et communautés appartenant à cette mouvance. Les débats sur la mise en place d’une seconde chambre se terminent en 1885. Ainsi, sont décidés les points suivants : le conseil des clans, des familles et des communautés devient le conseil des anciens, une limite d’âge est alors mise en place et fixée à 40 ans, ces derniers représentants, les communautés qui représentent elles-mêmes les clans, les familles et les foyers. Le conseil conserve la nomination à vie du successeur à vie du roi après la mort du précédent (Au sein du foyer royal : Les Ningiqtarutinut). Le conseil obtient également le contrôle, la vérification, la confirmation et la censure des lois votées par l’assemblée. L’assemblée représente quant à elle l’ensemble de la population majeure (âge non fixé dépendant de la population), un âge palier est également défini à 25 ans pour y être éligible. Son élection a lieu tous les deux ans. Cette dernière écrit et vote les lois nationales. De plus, les sièges sont répartis selon l’ethnie, pour équilibrer le régime, une majorité de sièges sont accordés aux natifs. Le conseil et l’assemblée forment ensemble le Parlement et élisent pour un mandat de 4 ans l’Ard-Cheannaire. Un âge minimum de 45 ans est fixé pour devenir Ard-Cheannaire, ce dernier obtient également le droit de former un gouvernement, mais qui a une responsabilité technique. Le gouvernement peut dissoudre l’assemblée, mais peut également être renversé par cette dernière. Le terme de président pour désigner l’Ard-Cheannaire commence à apparaître. L’élection de la première assemblée est placée en 1889. L’année 1887 est particulière en effet, c’est à la fois une année d’élection de l’Ard-Cheannaire, mais aussi de succession, le roi Ipeelee II étant mort le 25 juin 1887. Ainsi, l’élection de l’Ard-Cheannaire voit la réélection sur le fil du rasoir à 50.3 % des votes au bout du 5e tour d’Aputsiaq Sibiq pour 4 ans après une campagne mémorable contre sa rivale Meidhbhín Ó Cuilinn. Après la mort du roi, il faut attendre le lendemain pour que le conseil vote à l'unanimité la nomination de son unique enfant : son fils Avittuq. Cependant en 1887, il n’est âgé que de 11 ans, il est alors placé sous la régence de sa mère Máirín Ó Cuilinn-Ningiqtarutinut jusqu’à sa majorité placée par le conseil à 21 ans, c’est à dire en 1897. En 1898, les premiers partis sont créer : le Parti de la Restauration Nationale (PRN) menée par Brìghde MacLathagain, le Timuqataat (Voie des ancêtres) fondé par les clans natif les plus conservateur et le Mouvement Républicain pour l’Unité (MRU) fondé par Éidinne Mac Ylley en réponse les opposants à Éidinne Mac Ylley crée le Front Républicain (FR). Le dernier parti créé est l’Union Nativiste pour l'Équilibre (UNE) fondé par Katryna Mac Ylley. En juin 1898, le nombre de sièges à l’assemblée est fixé à 400. En février, les élections sont réalisées, 626 668 votants sont appelés aux urnes. Timuqataat favorisée, car il est le seul parti natif réussi à gagner les élections en obtenant 47.77 % des sièges, c’est à dire 192. Ainsi, une coalition est formée avec le MRU arrivé deuxième aux élections. Cependant, Aputsiaq Sibiq meurt pendant son mandat en 1889 à 79 ans.

Ainsi, une nouvelle élection pour l’Ard-Cheannaire est organisée. Cette fois si en raison de son âge préfère ne pas participer à l’élection et se fait officiellement remplacer par Dolag MacLathagain. Les communautés natives en raison du timing de l’élection n’ont également pas plus choisi un successeur à Aputsiaq Sibiq. Malgré un parlement majoritairement natif, Dolag MacLathagain cheffe du mouvement pàraiste est élue Ard-Cheannaire dès le second tour à 50.3 %. Sa première action avec le conseil des anciens et l’accord de la coalition est de réformer officiellement le vote de l’élection de l’Ard-Cheannaire, pour éviter les élections qui s’éternisent en le transformant en scrutin à vote transférable pour les votes de l'abstention et des candidats éliminés. En 1891, le recensement répertorie environ 1000 communautés de tout type au total. La même année Meidhbhín Ó Cuilinn meurt à l’âge de 88 ans. Avec elle s'éteint les chefs de la coalition. Lui succède à la tête du clan Ó Cuilinn son neveu Finnchad âgé de 51 ans qui est sur la même ligne idéologique que Meidhbhín. Il lui succède également en tant que chef du mouvement pàraiste devenant le rival de Dolag MacLathagain. Le même année à lieu l’élection de l’assemblée ainsi le Timuqataat reste malgré une baisse de 3.91 points de pourcentage, le premier parti de l’assemblée avec 177 soit 43.86 % de l'assemblée. La coalition avec le MRU toujours le second parti de l’assemblée est conservée. Ce scrutin montre également l'ascension surprise du PRN qui passe de 10 sièges à 39 sièges. En 1892, Dolag MacLathagain signe l’acte du nord qui marque l’officialisation de la Fédération sur la revendication des terres du nord de l'île très peu peuplée, inhospitalière. Ainsi, le sud-est de cette nouvelle revendication est officiellement annexé tandis que le reste du nord de l'île est revendiquer mais leurs annexions n'est pas reconnu par la communauté internationale. La même année, le Parti Pàraiste (PP) est créé par Dolag MacLathagain. À l’assemblée malgré la perte de 15 sièges, le Timuqataat reste le premier parti, la coalition avec le MRU est conservée, mais élargie avec le PP. Dolag MacLathagain est réélu Ard-Cheannaire de peu à 50.4 % au 4e tour.

(Pour des raisons personnelles : je pars en vacances. (Je reviens vers le 16 août.) Donc je ne pourrais pas avancer correctement dessus, je détaillerais à partir de ce point les principales étapes vers l’histoire récente et je détaillerai les événements, soit sur la fiche si elle n’est pas encore acceptée soit en topic. Merci de votre compréhension)

En 1895, le parti natif d’inspiration socialiste : Amuligaak (Solidarité) est créé. Ceci est une véritable révolution politique dans un État toujours très conservateur. Peu de temps, plus tard, apparaît le mouvement Kisaqpaktut, un autre mouvement natif mais plus modéré. En 1911, les comtés de Bluecoast et l'autre Midcoast sont rachetés à Sainte-Marquise, car après une consultation de leur population (majoritairement native et proche des natifs du Tuktuqivik) ces deux comtés ont accepté d’être rattachés à la Fédération. Le gouvernement de l’époque décida alors de les racheter. Un traité de libre circulation des personnes est également mis en place. À ce moment-là, est créé le Parti pour la Libéralisation Économique (PLE). En 1919, le gouvernement refuse la proposition d’intégrer la ligue anticolonial de l’Akaltie en raison de la volonté de garder un équilibre fragile entre ses communautés. Petit à petit, les tentatives des différents Ard-Cheannaire pour conserver l’équilibre tournent à l’échec en effet plus on avance dans le XXe siècle plus le conseil des anciens tourne en faveur des natifs. Cela provoque des tensions entre population native et eurysien et affaiblit notamment les mouvances pro équilibre qui se retrouve dans une impasse. Ainsi dans les années 40 apparaît le mouvement pour la sauvegarde des droits eurysiens. Cet appel est entendu par le roi Avittuq qui reconnaît officiellement les spécificités des clans eurysiens et demande aux parlements de laisser un Ard-Cheannaire non-natif de diriger. Cette demande est acceptée est marqué l'entrée pour la première fois des libéralistes dans un gouvernement cependant toute mesure libérale qui avait un impact sur un espace sacré était automatiquement bloquée par les chambres. Dans les années 50 apparaît le mouvement Kattitaut appelé également les nouveaux nativistes, c’est dernier ont pour but de pérenniser l’ascendance dans la politique des populations natives. À la fin des années 60, le Parti Socialiste du Tuktuqivik (PST) est créé. Il finit par fusionner avec Amuligaak pour former la coalition socialiste pour l’unité de la fédération (CSUF) aussi appeler le mouvement APITSIK. Cette coalition réussit une victoire surprise en 1991 et permet la mise en place d’une politique sociale et un rétablissement partiel de l’équilibre. Peu de temps plus tard en 1995, certains mouvements libéraux, pro équilibre et républicains forment le mouvement Naasaut (Confiance). Mais ses politiques ne suffisent pas à calmer les tensions et aboutissent en 2001 à la scission au sein du PRN (Parti de la Restauration National) du Parti de la Restauration du Véritable Pàraisme (PRVP). Ce dernier devient très rapidement un groupuscule violent. Il est ainsi exceptionnellement interdit en 2004. Certains rapports font des liens entre le PRVP et le PRN mais ces dernier manque de preuve tangible pour pouvoir prouver les accusations. À partir des années 2010, Naasaut en coalition avec APITSIK tente de calmer les tensions et de rétablir un équilibre. Dans un autre registre, le gouvernement et le Parlement investissent dans la filière des hydrocarbures et minier notamment dans le nord du pays pour développer le secteur industriel, mais les initiatives restent limitées. Cependant, à partir de 2015, Naasaut obtient la majorité absolue, ce qui permet d'accélérer l’exploitation des gisements d’hydrocarbure et minier découverts dès les années 60, mais comme dit précédemment relativement peu exploiter. Dans ce même but le gouvernement cherche à s’ouvrir à la mondialisation pour désenclaver le Tuktuqivik.

Mentalité de la population :

"Eurysienne" : Les eurysiens sont globalement plus conservateur pour toutes les affaires de mœurs. Également, la structure des clans est plus rigide que l’équivalent chez les natifs. Cette rigidité limite la création de communauté. Sur le rapport à la terre, ce dernier reste important, mais moins que chez la population native. En effet, la plupart des eurysiens promeuvent une exploitation accentuée des ressources de la Fédération tout en restant limité. Pour les plus radicaux (aujourd’hui minoritaires) : ils regrettent le régime de l’Etat libre où ils avaient une ascendance claire sur les natifs. Cependant, même si ses idéaux sont très minoritaires, la grande majorité des eurysiens sont attachés à leurs cultures et la protègent à tout prix. De plus, il n’est pas rare que les représentants les plus radicaux appellent soit à la guerre civile soit à la sécession.

Caractéristique commune : La volonté de trouver et de conserver un équilibre entre les communautés est globalement partagée (excepté les éléments les plus extrêmes). C’est également le cas pour l’attachement aux cultures et aux particularités locales. Le développement économique et l’ouverture de la Fédération font également un relatif consensus. L’ensemble de la population est très conservatrice sur les droits acquis et leur culture surtout quand cela touche aux sacrés, au langage ou autre.

Place de la religion dans l'État et la société :

Politique et institutions :

Institutions politiques :

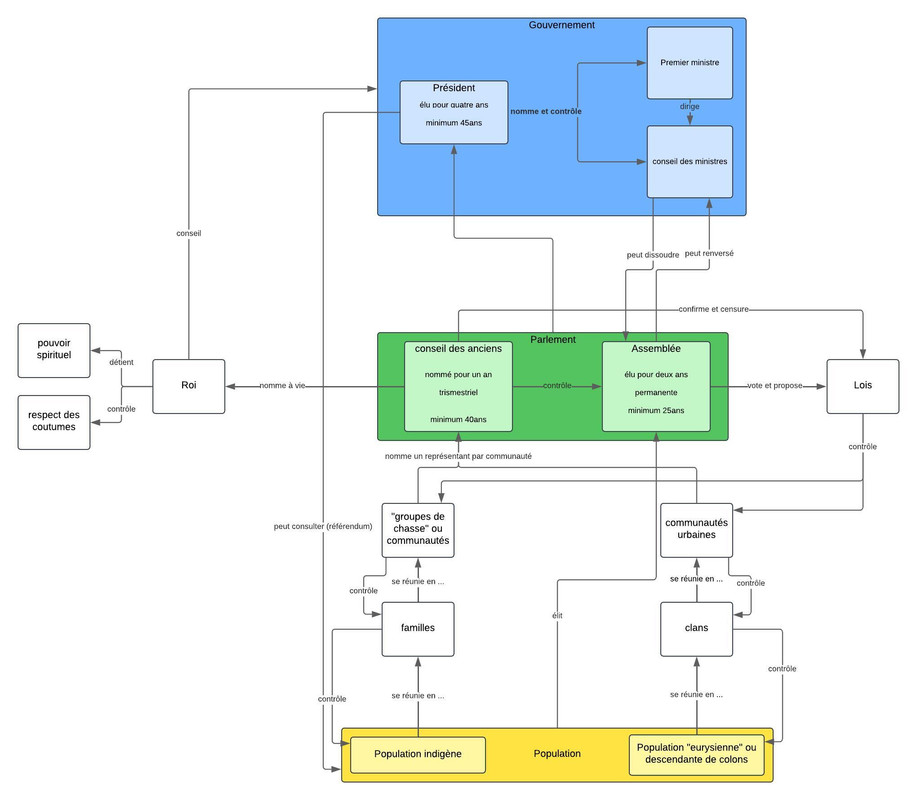

la population est divisé en deux parties :

- d'origine indigène

- d'origine eurysienne

elles se réunissent respectivement en familles ou en clans qui eux mêmes ce réunissent en communautés : appeler groupes de chasse pour les population indigène et communautés urbaines pour les population eurysiennes

chaque communauté envoie un représentant au conseil des anciens : le représentant doit avoir minimum 40ans et il est nommé pour un an sans limite de reconduction. Ce conseil ce réunie à chaque début de trimestre (même si dans la pratique il devient permanent en période hivernale)

Il a pour rôle de confirmer ou de censurer les lois voter par l'Assemblée, d'élire le Roi quand le précédant est mort et de protéger la fédération des dérives possible de l'Assemblée

l'Assemblée composé de 150 parlementaires élus pour deux ans c'est dernier sont élu par l'ensemble de la population majeure (l'âge dépend de la coutume) et les représentants élus doivent avoir minimum 25ans

Elle vote et propose les lois qui servent de cadre aux règles internes et coutumes des communautés, des clans et des familles. Elles peut également renverser le conseil des ministres pour que cela soit valide les deux tiers des membres doivent avoir voter (100/150) et la moitié + 1 des votants doivent voter pour la censure (soit 51 votes minimum)

l'Assemblée et le Conseil des anciens forment le Parlement qui se réunie tout les 4 ans pour élire le Président : mandat sans limite de reconduction mais l'individu élu doit avoir au minimum 45 ans

le Président est le chef du gouvernement ainsi il nomme et contrôle les différents ministre réunie en conseil diriger par le premier ministre

le Président peut consulté la population via le référendum

le Président et ses ministres forme le Gouvernement conseiller par le Roi

le Roi est choisie par le conseil des anciens (la coutume fait qu'il est choisi dans la famille du premier roi), il a pour rôle de protéger et garantir les coutumes et les croyances de toutes les communautés. Traditionnellement malgré leur rôle de conseil ils sont assez éloigner de la vie politique même si cela dépend de la personnalité du souverain

Principaux personnages :

Reine : Mailte Ningiqtarutinut, 32 ans

Président/Ard-Cheannaire : Ruairidh MacIllEathain, 60ans, Naasaut

Premier Ministre : Greagoir Ó Cinnéide, 60ans, Naasaut

Président du conseil des anciens : Allowe Mac Ylley, 73ans, républicain

Président de l'Assemblée : Bahee Mac Faeill, 35ans, Naasaut

Politique internationale :

Les relations avec les voisins de la Fédération sont plutôt bonne notamment avec Sainte-Marquise et l'Uuquinut avec qui de nombreux accord sont signer. Elles sont également bonne avec l'Akaltie pour son rôle dans la guerre d'émancipation. Cependant, les relations avec Teyla sont plutôt mitigé : les natifs demandant une réparation pour le rôle qu'à occuper Teyla dans la mise en place de la politique de l'Etat Libre. Suite à l'arrivée au pouvoir des libéraux la Fédération souhaite se désenclaver et rentrer dans le circuit de la mondialisation en se basant sur la production d'hydrocarbure.