Encyclopédie de la Principauté de Saint-Alban

Posté le : 06 jan. 2025 à 20:31:44

Modifié le : 01 nov. 2025 à 19:57:18

714

Posté le : 06 jan. 2025 à 20:37:27

Modifié le : 01 nov. 2025 à 19:56:51

16763

Informations Générales :

Nom officiel : Co-Principauté de Saint-Alban

Nom courant : Saint-Alban

Gentilé : St-Albinois(e)s

Inspirations culturelles : Andorre, Vatican, Monaco, Liechtenstein, Belgique, Pays-Bas et autre Grand-Duché médiéval

Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : la principauté se caractérise par l’existence d’une fédération basé sur la langue. Il existe deux régions fédéré basé sur la langue française et allemande. La communauté de langue française, qui réside au nord de la principauté dans la région de Laas et et celle de langue allemande, qui habite au sud de la principauté dans la région de Kussaberg. Il existe également une dernière communauté, minoritaire, celle de langue Velsiens, qui vivent dans le grand-duché d’Ardon et les Bordes, mais qui ne sont pas représentés, bien qu'ils le revendiquent.

Autre(s) langue(s) reconnue(s) : la langue Naajaat est reconnue comme une langue minoritaire et officielle seulement le territoire autonome de la reine Mareau.

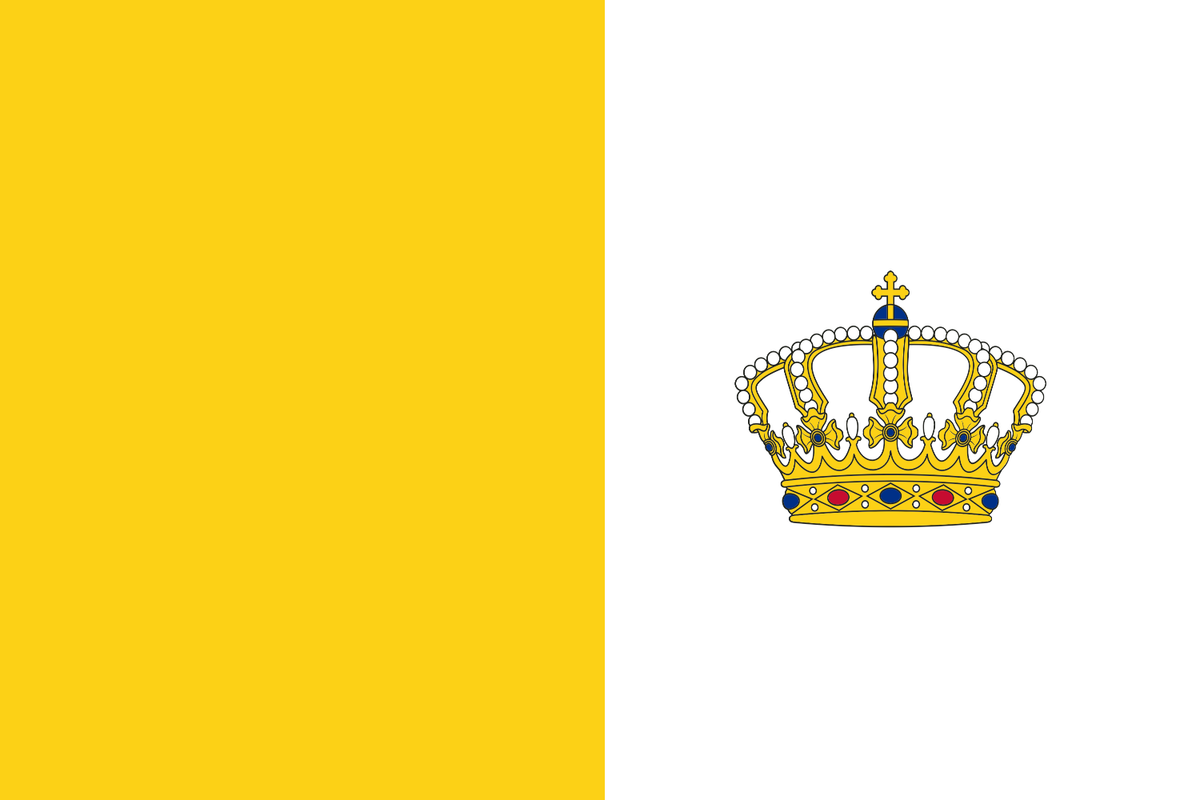

Drapeau :

Emblème :

Population : 10.211.440 dont 509 990 personne vivent hors de la métropole. La communauté germanophone représente 5 570 870 de personnes sur les 9.701.450 que compte la métropole et 4 130 580 pour la communauté francophone.

Devise officielle : Dieu, saint Michel et saint-Alban

Hymne officiel : Saint-Michel protège nous protège.

Monnaie nationale : Couronne d’or et le sou d’argent.

Forme d’état : Co-Principauté catholique constitutionnelle fédéral à caractère parlementaire.

Chef d’état : Armel Chagnon (Co-prince épiscopale) et Catherine Courvoisier (Co-prince séculier)

Chef du gouvernement : Gaspard le Maître, Camerlingue.

Idéologie d’état : monarchie catholique à caractère libéral conservateur avec une économie de marcher.

Capitale :

Lymock est la troisième plus grande ville de Saint-Alban. Elle a été choisie comme capitale en raison de sa position stratégique entre la région allemande du Kussaberg au nord et la région française du Laas au sud, ainsi que de son caractère neutre, n'étant pas perçue comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre des deux régions et langues. La ville abrite les administrations centrales et la résidence officielle des Princes, bien que ceux-ci réside principalement à Buchenbach pour le Co-prince évêque et à Manticore pour le Co-prince séculier. L'administration locale a l'obligation de traiter toutes les affaires dans les deux langues officielles.

Melleroy-sur-Ormes est la capitale de la région Laas de la communauté française et est la plus grande ville de la principauté.

Buchenbach est la capitale de la région Kussaberg de la communauté allemande et est la seconde ville la plus peuplée de la principauté.

Fête nationale : 17 mars (fête de l’indépendance), 23 août (fête d’anniversaire du Co-prince évêque), 5 avril (fête d’anniversaire du Co-prince séculier)

Aperçu du pays :

Présentation du pays :

La principauté de Saint-Alban, officiellement la co-principauté épiscopale de Saint-Alban, est un petit État d’Eurysie d’une superficie de 38 346 km² et peuplé de 10 211 440 habitants. Elle est entourée au sud-ouest par le royaume de Teyla et au sud-est par la confédération monarchique d’Ostara. Elle fonctionne dans le cadre d’un régime co-princier parlementaire fédéral avec un Co-prince évêque nommé par le pape de Carthalogne et un prince séculier, poste actuellement occupé par la reine de Teyla, Catherine Courvoisier, en tant que co-chef d’État. La reine exerce conjointement une fonction symbolique de chef de l’État. Le pouvoir exécutif est exercé par un camerlingue et son gouvernement, responsable devant une assemblée législative, l’Assemblée générale de Saint-Alban. Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs.

La principauté de Saint-Alban a longtemps été sous la domination de ses deux États voisins, et n’est devenue indépendante qu’en 1815, après les grandes guerres eurysiennes. Cette domination a laissé une fracture dans la société saint-albinoise, divisée en deux grandes communautés linguistiques et géographiques : les francophones au sud et les germanophones au nord, dans des territoires historiquement occupés soit par Ostara, soit par Teyla. Ces deux régions sont très variées par leurs traditions, cultures et histoires locales, ainsi que par leurs modes de vie, mais restent toutefois unies, tant bien que mal, autour d’une identité nationale forte qui c’est développé ce dernier siècle, d’un sentiment indépendantiste fortement marqué par rapport aux états voisins et d’un attachement à leur particularisme politique et à leurs co-princes.

Le territoire est largement industrialisé, surtout dans la région germanophone, grâce à un développement économique massif au cours des derniers siècles. Cette région est devenue le centre économique et commercial de la principauté avec ses grandes villes et son étalement urbain dominé par une économie de services (banques, finance, tourisme). Les niveaux de vie y sont relativement élevés avec des emplois qualifié, et de grands centres universitaires attirent des entreprises nationales et internationales. Toutefois, l’accès au logement y est particulièrement difficile : peu de résidents sont propriétaires, la majorité étant locataires. Les grandes entreprises, l’Église et les riches propriétaires détiennent les terres et les bâtiments qu’ils louent aux habitants.

La région francophone, en revanche, connaît une désindustrialisation progressive et une restructuration de son économie. Certaines villes ont été abandonnées, et la population se concentre principalement dans des villes moyennes ou des villages, créant une discontinuité entre les habitats. Malgré tout, deux caractéristiques urbaines se dégagent : la concentration de la population près du fleuve Oison qui traverse toute la principauté du Sud au nord, et autour de sa capitale, Melleroy-sur-ormes, qui reste la ville la plus peuplée de la fédération. L’économie de la région repose principalement sur l’industrie de transformation alimentaire et agroalimentaire (50 %), ainsi que sur l’agriculture, la pêche et l’élevage. Cependant, l’économie locale est souvent en déclin, incapable de rivaliser avec celle de la région germanophone dans plusieurs domaines.

Géographiquement, la principauté est entourée à l’est par la confédération d’Ostara et à l’ouest par le royaume de Teyla, ses deux immenses voisins qui ont longtemps dominé son territoire. Au sud, de puissants contreforts montagneux des Ormat, qui séparent Saint-Alban de Teyla et d’Ostara et lui offre une véritable muraille naturelle. Ces montagnes ont longtemps fait de la région francophone le centre économique et politique de la fédération, grâce à leurs immenses ressources minières. Toutefois, depuis la seconde moitié du XX eme siècle, la désindustrialisation de cette région a profité à la région germanophone, qui domine encore aujourd’hui l’économie du pays.

Le centre de la principauté, relativement plat et vallonné, est traversé par le puissant fleuve du Oison, qui prend sa source dans les contreforts montagneux des Ormat au sud. C’est le cœur agricole du pays, avec de vastes champs, des pâturages et des forêts. Le sud du pays, caractérisé par un terrain plat mais peu fertile, a longtemps été le centre du commerce maritime dominé par la communauté germanophone avec ses villes libres. Aujourd’hui, cette région forme le cœur économique du pays avec ses vastes villes qui s’étendent dans tous les sens et ses ports. Sa capitale est une ville de classe mondiale.

Le pays bénéficie d’un climat tempéré de type océanique, plutôt doux, avec des saisons bien marquées et des précipitations abondantes, propices à l’agriculture et à l’élevage, qui ont longtemps assuré sa prospérité.

Mentalité de la population :

La population st-alboise se compose de deux grandes communautés de langue différente qui forment le cœur culturel et administrative de la principauté. On retrouve la communauté de langue francophone au nord, de courant politique progressiste et de confession catholique. Ce sont principalement des descendants des populations francophones issues du royaume de Teyla, établies sur le territoire depuis longtemps, notamment en raison des guerres successives et des migrations de population. Ils sont réputées être des braves gaillards. Ils était autrefois principalement des agriculteurs et mineurs avant la seconde moitié du 20ᵉ siècle, cette communauté linguistique connaît toutefois une forte reconversion professionnelle en raison de la désindustrialisation du territoire.

L’autre communauté est celle germanophone, majoritaire dans la principauté. Elle est venue de l’Ostara et se compose majoritairement de catholiques, avec une forte minorité protestante. Politiquement conservateurs, les germanophones soutiennent des politiques économiques libérales tout en étant particulièrement conservateurs sur le plan social et religieux. Actuellement majoritaires dans le pays, ils sont cependant rattrapés démographiquement par la communauté francophone.

Ces deux communautés se différencient autant sur le plan politique que culturel et social. Politiquement, la communauté francophone a toujours été de centre-gauche, prônant des politiques progressistes sur les questions sociales tout en étant conservatrice sur certains aspects, tandis que la communauté germanophone a pratiquement toujours été de droite, voire d’extrême droite. Elle se caractérise par une politique économique libérale mais particulièrement conservatrice sur le plan social et religieux. Une partie des germanophones prône une plus grande autonomie des entités fédérées, voire l’indépendance, notamment depuis l’arrivée du parti indépendantiste allemand, La Voix nationale allemande (VNA).

La dévolution progressive des pouvoirs publics, puis le passage à une fédération en 1980, montrent le profond clivage franco-allemand, incapable de former un gouvernement central fort et uni. Il en résulte que le pouvoir politique, économique et social s’est toujours concentré au niveau local, entre les mains des seigneurs puis des maires locaux, qui exerçaient les fonctions associées à l’État sans véritablement en prendre le rôle. Cette forte dévolution des pouvoirs a permis l’affirmation de particularismes régionaux au lieu d’une unité nationale forte, contrairement aux États voisins qui ont au contraire connu une forte centralisation du pouvoirs. L’unité nationale repose principalement sur la volonté historique de ne pas être gouverné par une autre puissance voisine, ainsi que sur une histoire commune, une identité chrétienne partagée et une profonde loyauté envers les co-princes.

Culturellement, en dépit de ses clivages franco-allemands, Saint-Alban se caractérise par une forte unité nationale dans les moments difficiles, qui font disparaître les ressentiments au profit d’une union presque sacrée. Ainsi, pendant longtemps, les deux communautés ont su s’unir pour préserver leur indépendance avant de se chamailler à la fin des dangers. Il n’y a jamais vraiment eu de conflits entre ces deux communautés, excepté durant les différentes guerres seigneuriales au Moyen Âge, liées à des raisons politiques et non linguistiques ou culturelles.

Il existe également un consensus politique particulièrement fort dans la principauté, bien qu’il ne soit plus autant respecté qu’auparavant. Ce consensus repose sur l’opposition aux idées extrémistes, qu’elles soient de gauche ou de droite. Les idéaux communistes, nationalistes ou autres ont longtemps été rejetés par des communautés soudées, refusant de leur accorder de l’importance. Toutefois, ce consensus est aujourd’hui mis à mal par le développement de l’extrême droite allemande.

Politiquement, le peuple joue un grand rôle dans le système politique de la principauté. La politique a toujours été presque exclusivement locale en raison de la forte dévolution des pouvoirs et de l’absence d’un État central fort. Le pouvoir s’est concentré entre les mains de petits seigneurs locaux, remplacés au 19ᵉ siècle à la suite de profondes révolutions et réformes sociales. Avec l’avènement de la participation citoyenne directe, les populations élisaient un représentant local qui proposait des projets de lois votés à main levée dans les petites communautés villageoises, souvent dans les églises ou les écoles. Dans les grandes villes, des assemblées représentaient directement les citoyens et votaient les lois et budgets en leur nom. Si bien que la population de la principauté est plus qu’ailleurs intéressée par les actions de ses dirigeants. Pourtant, la principauté n’est pas une démocratie à proprement parler, car elle se base sur un État de droit fort. Ce dernier permet, selon le fonctionnement politique st-Albois, d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi. La politique st-alboise a mis la primauté de l’État du droit au centre de son fonctionnement politique, qui s’est formalisé par l’écriture d’une constitution en 1920 revu en 2010. Celle-ci est devenue la norme suprême de l’État, garantissant l’égalité des droits, protégeant les libertés fondamentales et assurant la séparation des pouvoirs.

La politique st-alboise repose également sur un système de consensus. Aucun véritable parti ne peut gouverner seul, rendant nécessaire la formation de coalitions, ce qui peut parfois prendre plusieurs mois. Il n’est pas rare qu’il n’y ait pas de gouvernement central pendant de longues périodes, un vide institutionnel compensé par la fédération des pouvoirs qui permet au pays de continuer à fonctionner.

Place de la religion dans l'État et la société :

La population st-alboise est majoritairement catholique, en raison de la nature catholique de la principauté, et particulièrement au sein de la communauté francophone. La communauté allemande, quant à elle, compte une importante minorité de croyants protestants, une situation rendue possible grâce à la loi sur l'autorisation du culte pour tous, adoptée en 1918.

Toutefois, le catholicisme demeure la religion d'État, en raison du rôle du co-prince évêque en tant que co-chef d’État. Malgré cela, il existe une certaine séparation entre l’Église et l’État. D’une part, le rôle du prince-évêque est principalement symbolique, sans aucune influence sur les affaires de l’État. D’autre part, sous l’effet des processus internes et de l’influence des pays voisins, les pouvoirs publics se sont lentement mais sûrement détachés de l’Église, même si cette séparation n’a jamais été officiellement actée.

Au sein des institutions locales, les églises et monastères occupent une grande place dans le fonctionnement des affaires locales. En fournissent des aides au nécessiteux et s’occuper également d’une grande partie de l’état civile car elle peut enregistré les actes de naissance, les décès, les mariages et autres.

Politique et institutions :

Institutions politiques :

Les Co-princes :

Le régime politique de la principauté de St-Alban se caractérise par l’existence de deux co-princes qui exercent conjointement la fonction de chef de l’État. L’un est le co-prince épiscopal nommé par le Saint-Siège à vie et qui est souvent le primat de St-Alban et archevêque de Buchenbach ainsi que Grand-Duc d’Ardon et les Bordes. L’autre est le co-prince séculier, actuellement la reine du royaume de Teyla et co-princesse de St-Alban, en raison du fait que les rois Taylais furent suzerains des comtes de la Villière, titre qui a disparu avec l’extinction de la lignée. Le titre fut transféré en tant que co-prince au XIXe siècle après l’abolition de la noblesse. Les rois tyalais et leurs successeurs étaient donc, en plus d’être les souverains de Teyla, également princes de St-Alban jusqu’à aujourd’hui. La fonction de prince est liée à leur titre de roi ; s’ils perdent ce titre, ils sont déchus de leurs fonctions de co-prince.

Constitutionnellement, les co-princes sont de manière indivisible et égale les chefs de l’État de la principauté, garants de l’indépendance nationale et de la souveraineté nationale de la principauté de St-Alban. Ils agissent comme garants de la continuité de l’État et de sa stabilité ainsi que des gardiens du bon fonctionnement des institutions de l’État. Toutefois, ils n’exercent de fonctions que celles que leur accorde la constitution et rien d’autre, et seulement avec l’accord du gouvernement, contresigné par eux-mêmes. La constitution accorde des pouvoirs individuels aux co-princes qu’ils peuvent exercer en leurs propres noms, mais également des pouvoirs conjoints demandent l’accord de l’autre co-prince et enfin des pouvoirs soumis au contresigné du gouvernement ou du parlement. La fonction associée aux co-princes est principalement symbolique, sans véritable participation dans la vie politique de la principauté.

Assemblée générale :

L’assemblée générale de la principauté de St-Alban est l’organe législatif monocaméral composé de 110 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans, dont 100 en métropole et 10 dans le grand-duché d’Ardon et les Bordes. C’est le centre d’impulsion de la vie politique centrale de la principauté, car c’est elle qui forme le gouvernement et le présente au co-prince pour nomination. Elle peut aussi renverser le gouvernement à 2/3 des voix. La politique st-alboise a toujours été une affaire de consensus entre les différentes forces présentes en son sein, qui sont largement divisées entre 3 grandes forces :

Les conservateurs catholiques libéraux, majoritaires et élus par la communauté allemande, le centre droit, principalement sociaux-démocrates, élus par la communauté francophone et les diverses gauches, principalement marginales, élues par les deux communautés mais sans réelle présence au sein de l’assemblée.

Subdivisons :

La région Laas, la région Kussaberg et la région de la Lymock forment les trois entité fédéré de la fédération. Chacune de ces régions possède ses propres institutions régionales composées d’un parlement régional qui exerce à la fois le pouvoir législatif et exécutif, composé de 100 députés élus par la population locale au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans. Le parlement élit ensuite un président qui forme un gouvernement régional. Les régions possèdent de larges compétences pour assurer la politique locale. Ces compétences sont si larges que même en cas d’absence d’un gouvernement central en raison de l’absence de consensus politique à l’assemblée générale, les régions sont capables d’assurer le fonctionnement politique de leurs territoires en toute indépendance.

Les territoires d’Ardon et les Bordes (grand-duché), dont le titre est associé au co-prince évêque en tant que territoire personnel, est un territoire autonomes non fédérés de la principauté. De ce fait, ils disposent d’une autonomie limitée et sont fortement soumis au gouvernement central, de même que la Territoire du nord de Mareau.

Principaux personnages :

Mon seigneur Armel Chagnon, co-prince épiscopale, Grand-Duc d’Ardon et les Bordes et archevêque de Buchenbach.

Son altesse, la princesse Catherine Courvoisier, co-princesse séculier de st-Alban et reine de Teyla.

Messire Georg Goldstein, représentant du co-prince évêque en la principauté de St-Alban.

Messire Thomas durant, représentant du Co-prince séculier en la principauté de St-Alban.

Son excellence Gaspard le Maître, camerlingue (premier ministre) de la principauté de St-Alban et ministre des affaires étrangères.

Politique internationale :

La politique internationale de la principauté se caractérise par sa quasi-neutralité sur la scène politique internationale. Elle gère sa propre politique diplomatique, toutefois celle-ci est particulièrement liée à son grand frère Teyla, qui assure sa défense militaire, car la principauté ne dispose pas de force armée.

11486

Monseigneur Armel Chagnon, Co-prince épiscopale.

Sa majesté Catherine Courvoisier, Co-prince séculier.

La Principauté catholique de Saint-Alban possède des caractéristiques bien propres et uniques, avec son régime politique particulier au sein du continent eurysien et même certainement du monde, car aucun autre pays, ou du moins très peu, ne peut se revendiquer être une dyarchie. En effet, la Principauté catholique de Saint-Alban se caractérise par la présence de deux personnages à la tête de l’État, aux pouvoirs tout à fait égaux : les Co-princes. L’un est forcément épiscopal, c’est-à-dire membre de l’Église catholique catholane : généralement l’archevêque de Lymock, capitale fédérale de la Principauté, nommé à ce poste par le Saint-Père. Actuellement, le titulaire du trône princier épiscopal est Monseigneur Armel Chagnon.

L’autre est un prince séculier, dont le rôle est associé au règne des rois ou reines Teylais et à leur descendance légitime, actuellement Catherine Courvoisier. Si la succession au trône de la Principauté a longtemps exclu les femmes, la jurisprudence de la Cour suprême, dans l’affaire Laura c. État portant sur la constitutionnalité de l’exclusion des femmes de l’héritage du trône de la Principauté en raison de leur sexe, procès de 1908 rendu en premier et dernier ressort (en Saint-Alban, la Cour suprême est la seule institution apte à interpréter la Constitution et à trancher les questions de constitutionnalité) a permis aux femmes d’accéder, au même titre que les hommes, au trône séculier de la Principauté. Le trône épiscopal restera jusqu’à aujourd’hui exclusivement masculin.

La Principauté catholique de Saint-Alban demeure un régime parlementaire fédéral où l’Assemblée générale (chambre monocamérale du Parlement) a la préséance sur le pouvoir exécutif, lequel est également responsable devant elle via la question de confiance (mécanisme constitutionnel prévu par la Constitution permettant au Camerlingue de demander à l’Assemblée générale si elle lui accorde encore sa confiance à lui et à son gouvernement pour administrer et gouverner le pays ; l’échec d’une question de confiance entraîne la chute du gouvernement par démission) ou le mécanisme de la censure (mécanisme prévu par la Constitution, par lequel l’Assemblée générale du royaume peut engager la responsabilité du Camerlingue et de son gouvernement ; en cas de vote favorable à la motion de censure, le gouvernement est tenu de remettre sa démission aux Co-princes).

Le régime repose sur une séparation des pouvoirs :

-> le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée générale du royaume, composée de 110 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans ;

-> le pouvoir judiciaire relève de la Cour suprême, totalement indépendante des autres pouvoirs.

En Saint-Alban, il existe, après ces trois pouvoirs, un quatrième pouvoir, qui appartient exclusivement aux deux Co-princes : c’est le pouvoir royal ou principautaire. Ce pouvoir est confié aux deux Co-princes en raison de leur fonction conjointe de chefs de l’État et de l’armée, et n’appartient à aucun des trois autres pouvoirs mentionnés auparavant. L’existence de ce quatrième pouvoir vient de la volonté des pères de la Constitution de créer une véritable séparation des pouvoirs, même au sein de ce qui serait attribué dans d’autres régimes politiques à un même pouvoir exécutif. La création d’un pouvoir principautaire propre aux Co-princes s’inscrit dans une dynamique et une volonté de rendre plus fluide et visible la répartition des pouvoirs et leurs hiérarchies, afin d’éviter toute confusion ou tout empiétement.

Le pouvoir principautaire est donc un pouvoir unique en lui-même, distinct du pouvoir exécutif — là où, dans d’autres royaumes ou régimes politiques, la personne exerçant la souveraineté ou la fonction de chef de l’État détient également le pouvoir exécutif avec son gouvernement.

La figure des Co-princes reste très populaire au sein de la Principauté, en raison de la fierté liée à son particularisme politique unique au monde. De plus, la présence de deux chefs d’État, dont l’un est également le souverain d’un puissant État voisin, le royaume de Teyla, améliore d’une part les relations entre les deux États liés par une amitié historique, et d’autre part renforce ce sentiment d’originalité qui plaît tant aux sujets des Co-princes.

L’institution monarchique est perçue comme un élément d’unité au-delà des rivalités régionales, assurant la cohésion de la Principauté malgré les divisions ethniques, linguistiques et culturelles. La monarchie st-alboise reste une monarchie très interventionniste, à la différence de nombreux régimes monarchiques du monde occidental où le souverain joue un rôle d’arrière-plan. À Saint-Alban, les Co-princes jouent un rôle central dans la vie culturelle et sociale de la Principauté : ils déclarent l’ouverture des sessions parlementaires de l’Assemblée générale par un discours sur l’état de la nation, participent aux événements culturels et festifs, et entretiennent un lien étroit avec les citoyens.

Cependant, la monarchie st-alboise a ses limites et ses détracteurs, notamment dans la partie germanophone où l’on préfère un régime monarchique unique et héréditaire non soumis à des nominations jugées étrangères, voire pour les plus radicaux, une transition vers la république. De plus, la dyarchie a un coût élevé pour l’État, ce que de nombreux citoyens critiquent, même si un certain attachement à la monarchie demeure.

La fonction de Co-prince a toujours été catholique, au moins en apparence. La Constitution stipule que les deux Co-princes doivent être de foi catholique ; toute conversion, avant, pendant ou après leur règne, entraîne la perte de leur titre, de leurs honneurs et de leur prestige, les rendant « morts » aux yeux de l’État et de la Constitution. Toutefois, seul le Co-prince épiscopal est, par sa fonction, un véritable pratiquant de la foi catholique. Il participe aux messes dans son archevêché et aux fêtes religieuses dans sa cathédrale, ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le Co-prince séculier, quant à lui, n’est pas forcément un fervent croyant, mais sa fonction (la couronne prime sur la personne) l’oblige à assister à certains événements religieux obligatoires chaque année selon le protocole.

L’origine exacte de la fonction de Co-prince est incertaine, les sources étant rares et souvent contradictoires. Le premier mentionné dans les archives de la Bibliothèque nationale de la Principauté, autrefois connues sous le nom d’archives épiscopales conservées à Lymock, est Léon de Saint-Louen, primat de Saint-Alban et archevêque de Buchenbach entre 1100 et 1130. Il fut élevé à la dignité de prince-évêque par le souverain pontife en reconnaissance de son rôle dans la pacification du nord de l’Eurysie et la propagation de la foi catholique dans une région encore fortement païenne. Ses successeurs exercèrent ensuite cette fonction et étendirent leur autorité sur un vaste territoire, qui devint la Principauté épiscopale de Saint-Alban à son apogée au XIXᵉ siècle.

Ils s’opposèrent aux barons et nobles locaux luttant pour la suprématie, possédaient une armée permanente et créèrent un ordre de chevalerie consacré à la propagation de la foi catholique : l’Ordre des Chevaliers du Nord, qui conquit au XIᵉ siècle la République ardoise, de l’autre côté de la Manche Blanche.

La fonction de Co-prince séculier remonte quant à elle au comte de la Villière, puissant noble de la Principauté, dont la lignée s’éteignit avec le comte Thibault de la Villière. Son titre fut alors transféré à son suzerain direct, les rois de Teyla, intégrés comme Co-princes séculiers lors de la fondation de la Principauté moderne au XIXᵉ siècle.

La Constitution de 1920 limite considérablement les pouvoirs des souverains à un rôle purement honorifique et cérémoniel, mais néanmoins nécessaire à la Principauté. Comme le dit l’adage :

« Les Co-princes règnent, mais ne gouvernent pas. » Leur rôle est avant tout symbolique : ils assurent la stabilité et la continuité de l’État, garantissent le respect de la Constitution et agissent en tant qu’arbitres et médiateurs des institutions politiques. La nature de leurs fonctions les rend inviolables et irresponsables.

Les Co-princes convoquent les électeurs pour les élections générales de l’Assemblée générale de la Principauté de Saint-Alban et également pour les référendums nationaux, comme dans les dispositions définies dans la Constitution.

Les Co-princes signent le décret de dissolution de l’Assemblée générale du royaume, suivant la demande du Camerlingue. Demande à laquelle ils sont tenus d’accéder seulement si le gouvernement actuel dispose de la majorité au sein de l’Assemblée générale. Dans le cas contraire, les Co-princes peuvent refuser d’accéder à la demande du Camerlingue.

Les Co-princes sont les « maîtres de la diplomatie ». Ils nomment les diplomates de la Principauté sur conseil du gouvernement (dans les faits, ce ne sont pas des conseils mais des obligations de nomination, les Co-princes ne peuvent aller à l’encontre du gouvernement) auprès des puissances étrangères. Les deux Co-princes reçoivent conjointement les représentants et chefs d’État étrangers au sein de la Principauté. Les Co-princes doivent également veiller aux intérêts de la nation et, dans cette fonction, ils peuvent saisir, s’ils l’estiment nécessaire, la Cour suprême en cas d’incompatibilité entre une norme internationale et le droit interne de la Principauté.

Les Co-princes nomment les hauts fonctionnaires de l’État, civils et militaires, sur recommandation du gouvernement.

Les Co-princes sanctionnent et promulguent les lois après qu’elles ont été votées par l’Assemblée générale. Les Co-princes disposent également du droit de veto, c’est-à-dire qu’ils peuvent s’opposer à un projet de loi, mais seulement s’ils considèrent que la loi est anticonstitutionnelle, saisissant donc la Cour suprême dans les 15 jours qui suivent l’acte de veto pour qu’elle y statue (la décision de la Cour suprême sera alors considérée comme définitive, et elle n’étudiera que les points de litige pour lesquels elle a été saisie). Les Co-princes peuvent également demander à l’Assemblée générale du royaume une seconde analyse et une révision du projet de loi, ce qu’elle peut refuser en forçant l’acceptation de la loi avec les deux tiers des députés pour contourner le veto des Co-princes. Cependant, si un des deux Co-princes exerce son droit de veto sans l’autre, le gouvernement demandera alors à l’Assemblée générale d’y statuer via un vote à la majorité simple.

Les Co-princes nomment un formateur après chaque élection générale de l’Assemblée générale. Un formateur est chargé d’étudier la composition du Parlement, de discuter avec les chefs des partis avant de fournir un rapport aux Co-princes. Le formateur est souvent le futur Camerlingue.

Les Co-princes nomment les membres de la Cour suprême avec l’avis du gouvernement et de l’Assemblée générale, notamment de son comité judiciaire, qui valide les nominations à la majorité absolue des voix. Si ce dernier approuve les propositions, celles-ci sont transmises à la session plénière de l’Assemblée générale afin qu’un vote général ait lieu.

Les Co-princes disposent du droit de grâce à titre individuel, d’amnistie et de réduction de peine. Toutefois, ils exercent leurs pouvoirs uniquement sur recommandation du gouvernement et, par tradition, lors du couronnement de l’un des Co-princes.

Droit retiré par jurisprudence de la Cour suprême du 19 novembre 2003 : les Co-princes ne peuvent plus procéder à des grâces, amnisties ou réductions de peine. La Cour a considéré que la souveraineté nationale émane du peuple et que celle-ci est exercée par ses représentants, les députés de l’Assemblée générale de la Principauté. De ce fait, les Co-princes, puisqu’ils n’émanent pas de la volonté populaire mais d’un droit propre (droit héréditaire pour le Co-prince séculier et droit nominatif pour le Co-prince épiscopal), ils ne peuvent exercer ces pouvoirs, droit qui ont été transférés à la commission judiciaire de l’Assemblée générale de la Principauté pour qu’elle l’exerce. Également, cette décision s’inscrit dans une volonté de respect des principes de séparation des pouvoirs ; dans ce cas, le pouvoir principautaire s’immisçait dans le pouvoir judiciaire, obstruant et violant les principes d’indépendance de l’ordre juridictionnel et de la magistrature. Cependant, dans cette même décision, la Cour suprême a reconnu, de manière exceptionnelle, en vertu du droit de la tradition et des coutumes, que les Co-princes peuvent procéder au droit de grâce à titre individuel, d’amnistie et de réduction de peine seulement lors de leur couronnement.

Les Co-princes nomment les membres de leur personnel administratif sur recommandation du gouvernement, recommandations que les Co-princes ne sont pas tenus de suivre.

Les Co-princes peuvent saisir la Cour suprême en cas de violation de la Constitution par une proposition de loi, un acte gouvernemental ou un traité international. C’est une compétence des Co-princes qui ne nécessite pas l’accord de l’autre Co-prince.