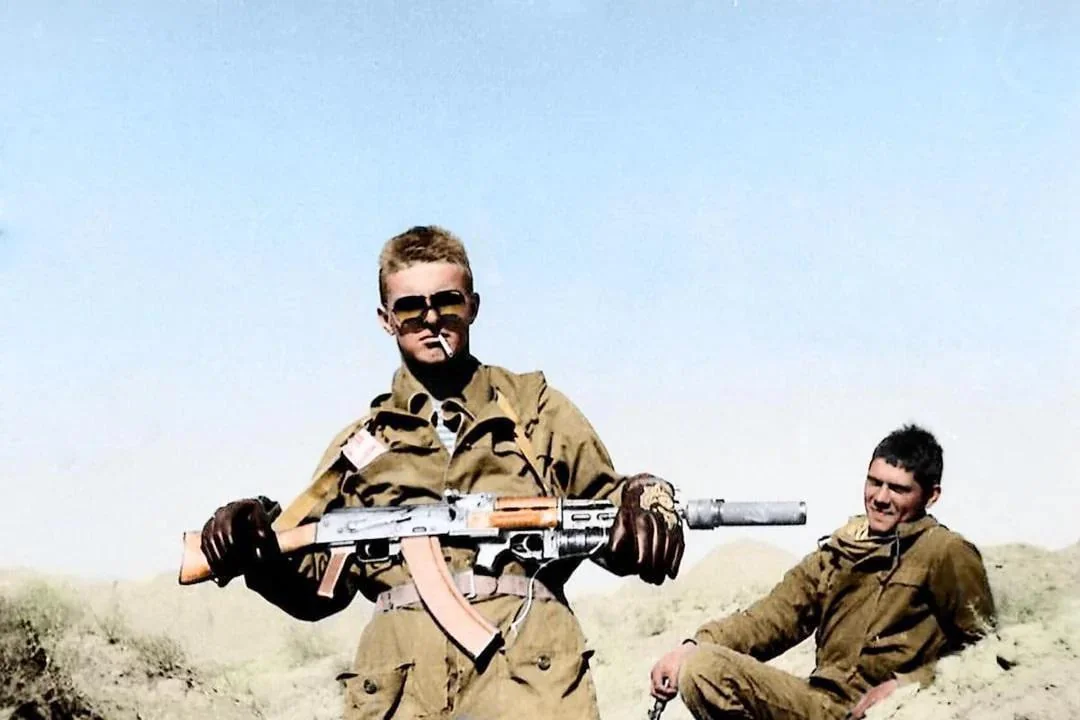

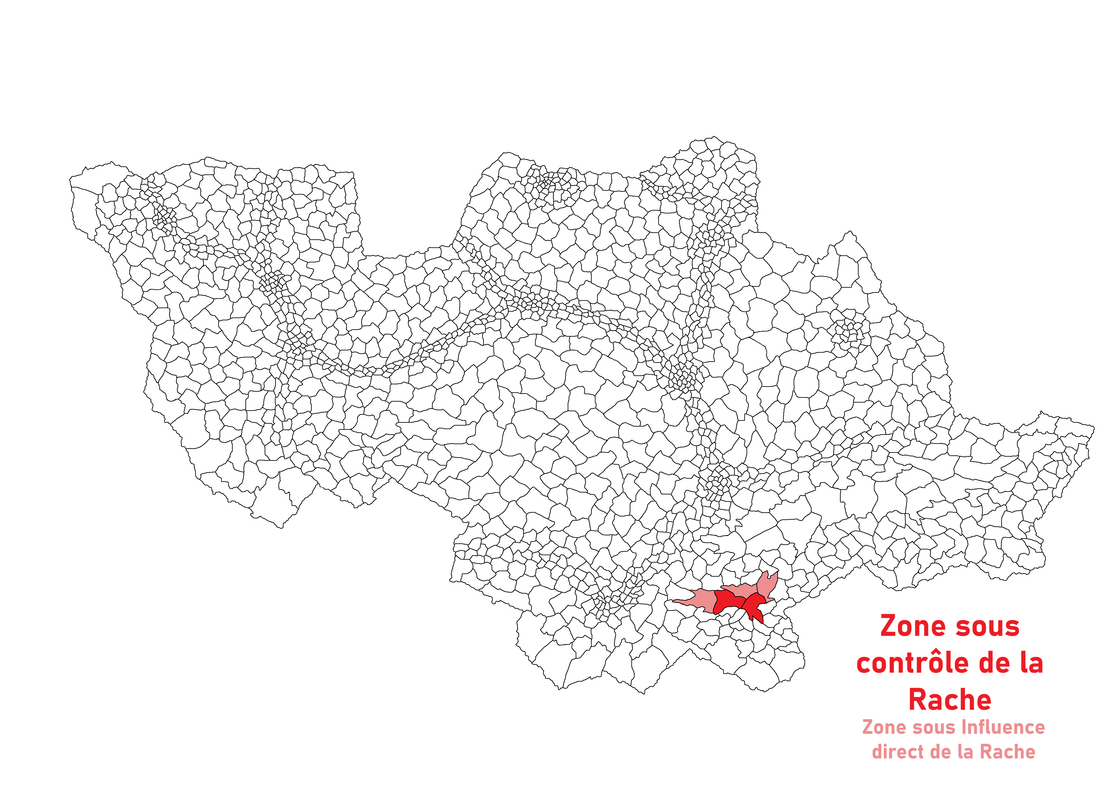

Contexte avant 2015 :

Carte administrative de l'ancienne République de Kartvélie sur les territoires contrôlés par la Rache avant 2015.

Le Saïdan est un massif montagneux situé dans le sud de l'actuelle Fédération des Communes de Kartvélie. Le conflit qui va s'y dérouler germe d'abord en 1922. En effet, au début du XXe siècle, les premières organisations issues de la Rache vont faire leur apparition en Eurysie centrale, notamment dans les anciens territoires de la Tcharnovie. Parmi les adeptes de cette organisation promouvant principalement le séparatisme et l'indépendance des différentes ethnies présentes en Eurysie centrale, un Kartvélien va être influencée par cette pensée : le Père Ivane Zurabiani, un prêtre orthodoxe kartvélien qui va effectuer un pèlerinage jusqu'en Tcharnovie et qui va adhérer à l'idéologie de la Rache. De là, il fonde ce qui va bientôt être nommé l'Union de Libération des Peuples en Kartvélie (ULPK). La Kartvélie est alors sous domination étrangère et de srcroît communiste tandis que l'idéologie de l'ULPK prône non seulement le retour à une société conservatrice et traditionnelle (et qui est donc foncièrement anticommuniste) mais également la liberté et l'indépendance des peuples et minorités de Kartvélie, notamment les minorités ossètes, abkhazes ou encore arméniennes qui se situent dans l'est du pays. Dès 1922, le mouvement va donc entrer en insurrection armée contre le gouvernement communiste et au départ, le mouvement dispose d'un solide appui populaire dans l'ensemble de la Kartvélie et réussit à construire un réseau de résistance à travers tout le pays. Ils mèneront de nombreux actes de résistance et à partir de 1939, l'organisation s'établit dans le Saïdan qui devient alors la région forteresse de l'organisation face à la répression communiste.

Cependant, en 1963, la Kartvélie acquit de nouveau son indépendance, devenant alors la République Socialiste de Kartvélie. L'ULPK devient alors minoritaire après l'indépendance kartvélienne, la plupart des cellules clandestines construites entre 1922 et 1963 par l'ULPK étant composés majoritairement d'indépendantistes plus que d'anticommunistes pour la plupart. L'organisation perd donc rapidement en puissance et est relégué au rang d'organisation terroriste anticommuniste qui entre alors en conflit avec le gouvernement communiste kartvélien qui déclare l'organisation illégale après une exécution massive des membres de celle-ci par la frange radicale de l'organisation, non contente de la mise en place d'un gouvernement communiste et de la traîtrise supposée de la majorité des membres souhaitant retourner à la vie civile. Cette perte de puissance n'empêche pas l'ULPK de rester active et de mener des coups d'éclats multiples contre la République Socialiste, l'ULPK va tenir le Saïdan pendant plusieurs décennies. En 1966, l'ULPK massacre les 300 habitants du village de Shvilitzi considérés comme des traîtres après leur retrait de l'organisation en conséquence de l'indépendance du pays. Ce massacre va sévèrement aggraver le soutien populaire initial de l'ULPK auprès des Kartvéliens et va cantonner l'ULPK à une organisation terroriste pure et simple dans l'esprit collectif kartvélien. En 1989, l'organisation réussira même à effectuer une prise d'otages au Parlement kartvélien de Tbilgorod, causant la mort de neuf députés et de 22 policiers. La même année, l'organisation combat l'armée kartvélienne à la bataille de la plaine de Mishkt qui causera la mort de plus de 2000 soldats kartvéliens contre seulement environ 400 morts du côté de l'ULPOK. Sans soutien en dehors du Saïdan, l'organisation se limite aux frontières du massif montagneux tandis que l'armée kartvélienne intensifie ses efforts afin de réduire définitivement cette enclave quasi-séparatiste. En effet, le Saïdan est devenue de facto indépendante de toute forme d'autorité gouvernementale, que ce soit sous la République Socialiste ou sous la République libérale kartvélienne, l'ULPK a continué de créer sa propre structure parallèle dans le Saïdan, réussissant ainsi à acquérir à disposer de la loyauté de la population par une politique de la terreur sur les quelques 14 000 habitants de la région, un solide réseau défensif et même une administration et un gouvernement parallèle. Le Saïdan n'était plus un territoire kartvélien et à partir de 2009, l'armée républicaine kartvélienne va tenter de reprendre le massif. Le reprise du massif est coûteuse et l'armée régulière essuie de nombreuses pertes en tentant de reprendre le massif. L'ULPK mène régulièrement des incursions en dehors du massif afin de piller et détruire les villages environnants, ce qui force la population soit à fuir, soit à organiser leurs propres milices d'autodéfense face au manque de protection que l'armée régulière pouvait offrir.

Tout va changer à partir de la période entre 2013 et 2014. En Novembre 2013, la Révolution éclate en Estalie, dans le sud de la Kartvélie et en conséquence de cette révolution de nature anarcho-communiste, plusieurs dizaines de milliers d'Estaliens vont fuir leur pays pour rejoindre leur voisin du nord kartvélien. Le gouvernement va certes mettre en place des camps de réfugiés rapidement mais une partie réussissent à passer entre les mailles du filet, notamment les réactionnaires les plus radicaux et les anticommunistes. En Janvier 2014, ces exilés réactionnaires estaliens vont fonder l'IDAC (International Division Anti-communiste) qui va joindre ses forces avec l'ULPK et va accepter la mise en place d'une alliance bilatérale entre les deux organisations, les rangs de l'IDAC allant directement renforcer les rangs de l'ULPK pour la défense du Saïdan tandis que l'ULPK s'engageait à fournir les équipements nécessaires à l'IDAC pour mener leurs actions terroristes contre l'Estalie notamment, utilisant la Kartvélie comme une base-arrière. Il ne faudra pas quelques mois de plus pour que le conflit subisse une autre escalade avec, en Septembre 2014, la mise en place d'une nouvelle offensive du gouvernement kartvélien pour reprendre la ville d'Acrik, une des principales villes du Saïdan, aux terroristes de la Rache (IDAC/ULPK) malgré de lourdes pertes des deux côtés et de nombreux civils tués dans les affrontements. Avec le soutien de l'IDAC et la mise sur pied d'une division d'élite, dite Dito, la Rache reprend le contrôle de la ville un mois plus tard, le 6 Octobre 2014, après des affrontements d'une grande violence qui finissent par détruire complètement la ville. Lors de leur retraite, l'artillerie kartvélienne va bombarder ce qui reste de la ville dans une politique de terre brûlée. A la fin des affrontements, 95% de la ville est réduite en cendres. En représailles, l'armée kartvélienne décide de lancer l'opération Night Show le 4 Décembre suivant afin de capturer les trois chefs de l'ULPK. L'opération est un franc succès que les forces spéciales de la SSTG réussissent non seulement à prendre d'assaut le QG de la Rache mais réussira également à capturer des chefs du mouvement, le pope Dito Khomeriki, tandis que les deux autres chefs seront retrouvés tués durant l'opération. La nouvelle est un électrochoc pour l'ULPK qui voit son réseau de communications coupé durant l'opération et doit faire face à une nouvelle lutte intestine entre les chefs restants afin de saisir le pouvoir vacant. Finalement, cette lutte se conclut par la prise de pouvoir Babken Vakhvakhishvili, surnommé l’Homme Ours, connu pour être des plus extrémistes de l'organisation et prônant la guerre totale contre le gouvernement. Ces luttes intestines et la désorganisation qui a suivi l'opération a cependant affaibli considérablement le mouvement qui a perdu presque la moitié de ses effectifs que ce soit dû aux bombardements de l'artillerie, les opérations spéciales ou encore les purges qui vont suivre l'accession au pouvoir de Vakhvakhishvili. Ainsi, alors que la Kartvélie est secouée par de violentes manifestations, la Rache semble sur un déclin imminent et est proche de la destruction par l'armée régulière kartvélienne.

Evènements depuis Février 2015 :

Le mouvement sera sauvé par la vague de l'Histoire : en février 2015, après une crise politique et économique qui va ébranler les institutions de la République, le gouvernement est renversé et la Fédération des Communes de Kartvélie est proclamée le 5 Février. Rapidement, la Révolution impacte aussi l'armée kartvélienne qui est non seulement désorganisée mais aussi amputée d'une grande partie de ses effectifs du fait des désertions, des combats et de la loyauté toujours certaine de certaines unités au gouvernement républicain tandis que la plupart des forces faisant face au Saïdan, dont les officiers réprouvent fortement la réaction pour l'avoir combattu, se joignent aux révolutionnaires. Profitant de l'instabilité croissante durant le mois de Février dans toute la Kartvélie, la Rache saisit l'occasion. Vakhvakhishvili ordonne de lancer une offensive générale depuis le Saïdan. Il rallie les contre-révolutionnaires, les déserteurs loyalistes et le reste des unités loyalistes vaincues par la puissance de feu des Estaliens nouvellement débarqués sur le sol kartvélien. Vakhvakhishvili décide de lancer plusieurs insurrections à Vardani, Arashvili et Askhurdia en ralliant les loyalistes sur place. Vakhvakhishvili réussira même à libérer Dito Khomeriki de son emprisonnement et ainsi revigorer le moral de la Rache qui récupère un de ses leaders les plus emblématiques et charismatiques. Cependant, la résistance contre-révolutionnaire est désorganisée que ce soit par le manque d'équipements, la rupture complète des chaînes d'approvisionnement (et donc un manque de munitions qui arrive très vite), un manque d'officiers et de commandement et une absence de matériel de communication qui rend la coordination de la lutte contre-révolutionnaire catastrophique, surtout que la plupart de ces insurrections furent matées par l'Armée Rouge estalienne, une force professionnelle, organisée, bien équipée et qui disposait d'un soutien aérien conséquent. Les villes tombent ainsi une à une sans que la Rache n'y puisse pas grand-chose. Néanmoins, la Rache trouve dans le tas un allié inattendu : le Front de Libération Skoviliosnovite (FLS) qui est un mouvement terroriste estalien favorable à la restauration de la monarchie en Estalie. Anticommunistes notoires et connus pour avoir menés l'attentat de la Place Paradykov à Mistohir le 20 Novembre 2013, ils ont fuis en Kartvélie après les purges successives organisées par l'armée et les services de renseignements estaliens. De fait, peu susceptibles de voir leur base-arrière s'effondrer face à l'anarchisme qu'ils combattent désespérément, le FLS s'allie à la Rache et rejoint rapidement celle-ci. Le 21 Février, Askhurdia est finalement reprise par l'armée estalienne et face aux échecs urbains, la Rache décide de lancer une retraite générale de toutes les forces qu'elle a pu récupérer durant la Révolution et ralliant ainsi l'ensemble des forces contre-révolutionnaires encore en état de combattre dans les villes et les campagnes du pays pour se regrouper au Saïdan et se regrouper pour la future contre-attaque.

Depuis lors, alors que la Fédération des Communes de Kartvélie se renforce chaque jour, que la stabilité politique et économique revient et que l'armée débute ses réformes internes et a disposé la majorité de ses troupes vers le Saïdan, la contre-attaque tant attendue contre la Révolution commence à s'estomper et une guerre d'usure semble s'installer après des affrontements sporadiques et des escarmouches régulières entre la nouvelle Armée Révolutionnaire de Kartvélie et la Rache (ULPK/IDAC/FLS).

Situation actuelle et intervention estalienne :

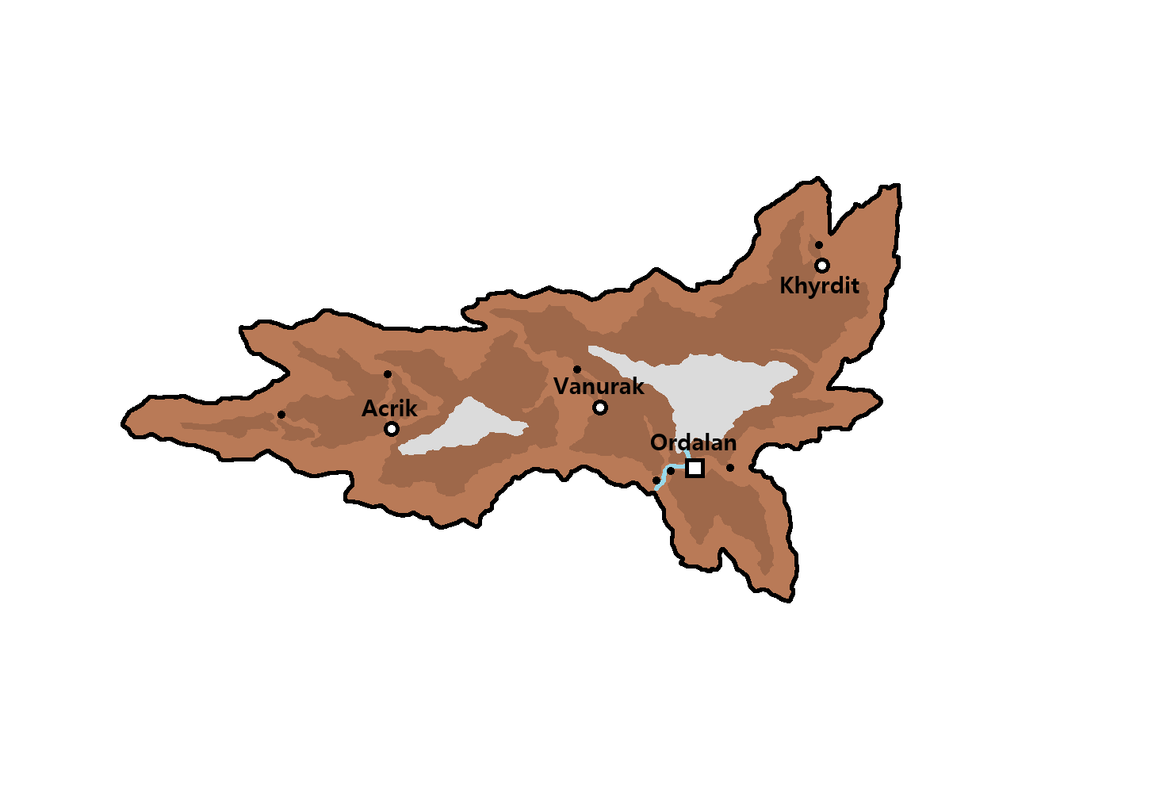

Carte géographique du Saïdan et villes.

Depuis sa retraite générale en Février 2015 dans le massif du Saïdan, la Rache est cantonnée autour d'un massif montagneux assez facile à tenir pour eux du fait du renforcement en effectifs et en équipements (volés à une armée régulière en pleine débâcle à ce moment-là) que la Rache a pu acquérir, sans oublier l'expérience acquise par les combattants de la Rache durant cette période. Le massif est donc lourdement défendu mais il le sera encore plus en Août 2015 avec l'arrivée des membres du Mouvement Accélérationniste, un autre mouvement de la Rache issue d'Estalie qui va commettre un sanglant attentat à Stepishir le 11 Août en utilisant notamment des armes chimiques contre la population. Pourchassés par le gouvernement estalien, le mouvement s'est donc réfugié au Saïdan. En conséquence de l'attentat de Stepishir, el gouvernement a considéré intolérable la poursuite de l'existence de l'enclave terroriste du Saïdan et a décidé de mobiliser la 2ème Brigade Blindée "Teney" ainsi que la 4ème Brigade de Montagne "Oganya" soit près de 16 000 hommes afin de reprendre le Saïdan et éradiquer la Rache située dans le massif. La seconde partie de la Guerre du Saïdan s'engage, la période estalienne, et le conflit ne manquera pas d'être sanglant de nouveau.