Posté le : 02 déc. 2025 à 02:00:18

14061

Cette rencontre commençait quelque peu à s'éterniser à vrai dire et Wolina commençait sérieusement à penser qu'elle parlait à un mur, davantage là pour imposer sa vision des choses que pour réellement admettre les failles de sa merveilleuse invention qu'était le SAGE. Elle ferma ses notes, inspira profondément d'un ton calme mais ferme.

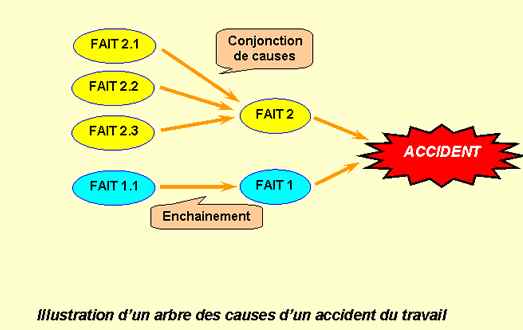

"Madame Henrietta, je comprends votre méthodologie d'analyse des risques par compartiments. C'est une approche défendable en théorie mais permettez-moi de vous exposer pourquoi elle ne satisfait en aucun cas les exigences de l'ASN estalienne. Vous dites traiter le risque sodium, le risque incendie et le risque APRP comme trois problèmes distincts avec trois parades distincts mais le problème, c'est que dans un RNR-sodium à haute température comme le SAGE, ces trois risques sont causalement liés. Une fuir de sodium à 900 degrés ne reste pas un simple risque chimique, cela déclenche un incendie, qui compromet le refroidissement, ce qui amène à l'APRP (HRP : typiquement le cas de Monju en 1995 ou du BN-350 en 1975). L'ASN exige une analyse probabiliste des accidents, comme la plupart des agences de sûreté nucléaire, quelque chose qui puisse modéliser précisément ces enchaînements. Vos fameuses "parades" doivent être évaluées non pas isolément mais dans des scénarios d'accidents en cascade. Or, vous ne nous avez fourni aucune étude de ce type. Je maintiens donc que votre évaluation du risque sodium est insuffisante selon nos critères de sûreté. LHV devra fournir à l'ASN, avant toute autorisation de construction, un PSA de niveau 2 minimum (critères de l"IAEA) en incluant les scénarios de défaillance en cascade impliquant le sodium, sans quoi je ne peux approuver l'installation d'un SAGE en Estalie.

Et puis permettez-moi d'être un peu plus sceptique mais lorsque vous me dites que la fusion partielle à 2000 degrés au centre des aiguilles est maîtrisée depuis longtemps et n'est absolument pas expérimentale, à part vous, je suis dans le regret de vous dire qu'aucun réacteur ne mentionne une fusion volontaire et contrôlée du combustible comme mode de fonctionnement normal. De ce que je vois, il s'agit davantage de restructuration microscopique, donc un phénomène de migration des éléments fissiles et des poisons neutroniques sous l'effet du gradient thermique. Oui, cela se produit mais cela n'implique pas une fusion de 16% du combustible au sens physique du terme. En vérité, vous jouez surtout sur les mots. Quand vous dites "fusion", vous parlez en réalité d'une zone de plasticité thermique où le combustible se réorganise à l'état semi-solide. Ce n'est pas la même chose qu'une fusion réelle où le matériau passe à l'état liquide. Or, à 2000 degrés, l'oxyde d'uranium est effectivement en fusion partielle et cela pose des problèmes de pression interne, de relâchement de gaze de fission et de déformation géométrique imprévisible. Vous admettez vous-même que vous vous limitez à 50% de combustion pour assurer la sûreté de la géométrie. Très bien mais cela signifie que vous retirez le combustible bien avant son potentiel optimal, ce qui réduit l'efficacité économique du cycle, augmente le volume de déchets structurels activés et nécessite des rechargements plus fréquents. Je ne nie pas que LHV maîtrise cette technologie mais vous me présentez un réacteur qui fonctionne à la limite des marges de sûreté pour atteindre des performances exceptionnelles. A mon sens, vous jouez sur les limites des règles de l'ASN et à mon sens, l'organisme n'acceptera pas le SAGE à condition qu'il soit bridé avec un taux de combustion limité à 30%, une instrumentation renforcée sur la géométrie du combustible avec une tomographie neutronique en continu et un droit exclusif de l'ASN d'iposer un arrêt si des déformations anormales sont détectées. Sans ces garanties, le risque de perforation de gaine ou d'excursion de criticité locale est trop élevé. De même, madame Henrietta, je n'ai jamais remis en cause le principe de surgénération en tant que tel, mon inquiétude porte sur l'accumulation de déchets mineurs et d'actinides mineurs que vous avez vous-même reconnue. Vous dites que vous avez des stations de traitement et précisément, nous sommes obligés d'utiliser vos services, c'est bien le problème. Vous affirmez traiter les déchets à haute activité par transmutation dans vos réacteurs à haut flux et que le volume final de déchets ultimes est l'équivalent d'une piscine olympique, soit, mais qu'arrive-t-il si LHV décide d'augmenter unilatéralement le prix de retraitement ? Si une crise diplomatique interrompt le transport de matières nucléaires entre l'Estalie et le Drovolski ? Et si les normes mesolvardiennes de retraitement évoluent et deviennent incompatibles avec nos exigences environnementales ? Dans tous ces scénarios, l'Estalie se retrouve avec des déchets hautement radioactifs sans solution. A mon sens, le contrat doit également inclure une clause de stockage tampon en Estalie avec la construction d'une piscine de stockage temporaire sur chaque site accueillant un SAGE avec une capacité d'au moins vingt ans de déchets, un droit pour l'Estalie de conserver les déchets sur site sans pénalité en cas de rupture de service et un engagement de LHV à reprendre les déchets à prix coûtant, indexé sur un panier de devises internationales et non sur sa propre tarification. Sans cela, à mon sens, c'est du pur chantage.

Votre Excellence, Madame Henrietta, je ne remets pas en cause la compétence technique de LHV. Le SAGE-1900 est visiblement le fruit d'un travail considérable mais c'est un réacteur expérimental déguisé en produit industriel. Vous me demandez d'accepter une fusion partielle du combustible que personne d'autre au monde ne pratique à cette échelle, des températures de sodium proches de l'ébullition avec des risques chimiques et thermiques majeurs, une corrosion interne de 31% en fin de cycle ce qui nous laisse une marge de sécurité de 25% seulement et une dépendance totale au Drovolski pour le retraitement des déchets. L'ASN estalienne n'acceptera jamais ces conditions en l'état. Pour moi, bien que monsieur Senko aura peut-être quelque chose à y redire, ma recommandation finale serait de disposer d'un réacteur SAGE pilote, isolé du réseau, avec un programme de validation sur cinq ans, un financement 50-50 entre l'Estalie et le Drovolski, une supervision étroite de l'ASN afin de valider la sûreté dans nos conditions climatiques et réglementaires et cela fonctionne comme prévu, l'Estalie s'engagera à commander une dizaine de réacteurs supplémentaires avec un transfert progressif de technologique. Si cela échoue, le Drovolski rachetera le réacteur à 75% de son coût initial. C'est ma position finale, Votre Excellence. Je ne peux recommander autre chose à la Commission aux Services Publics et à l'ASN."

Senko pose ses mains sur la table, se frottant les yeux. Sa collègue venait à nouveau de renverser la négociation pour la rendre proche du non-négociable. A vrai dire, Wolina n'avait pas le choix et Senko le savait : si elle importait en Estalie un réacteur aussi dangereux selon ses dires, la responsabilité retomberait inévitablement sur elle et il est évident que même en acceptant sans broncher dans cette pièce, l'ASN contre-attaque et aille gentiment rendre visite à la SEP pour leur rappeler les bonnes règles de sécurité de base. Quant à Senko, il devait démêler la partie juridique de la négociation et c'était loin d'être une mince affaire.

"Votre Excellence, je vous remercie de votre ouverture concernant l'article et je reconnais que votre proposition sur les appels d'offres est un geste significatif. Permettre à la SEE de choisir ses propres fournisseurs pour les éléments non-LHV est une grande avancée vers l'autonomie que nous recherchons. Cependant, je dois soulever plusieurs points de précision pour que cette clause soit véritablement équitable. Vous dites que les éléments constituant le verrou technologique envers LHV sont vendus à livre ouvert, avec une marge constante. Qu'entendez-vous exactement par verrou technologique ? Car si j'ai bien compris votre architecture technologique, LHV fournit la cuve, le cœur, le combustible et le retraitement, Apex fournit les turbines, l'alternateur et le hall machines et Sylva fournit le bâtiment civil, la tuyauterie et le contrôle-commande. Dans ce cas, est-ce que les échangeurs thermiques sodium-gaz, qui sont, si je ne m'abuse, au coeur de l'innovation que représente le SAGE, sont considérés comme un verrou technologique de LHV et peuvent-ils faire l'objet d'appels d'offres ? De même pour les pompes primaires et secondaires, les filtres de purification du sodium, les systèmes de détection de fuite ou les recombineurs d'hydrogène. A vrai dire, si tous ces éléments critiques sont classés comme des verrous technologiques de LHV, alors votre clause d'appel d'offres ne porte que sur des éléments secondaires. Ce serait une autonomie de façade. Je propose de reformuler votre ajout de la manière suivante :

Les éléments constituant le verrou technologique de LHV sont définis comme suit : la cuve du réacteur, le combustible nucléaire et son conditionnement ainsi que les éléments de contrôle de la réactivité (barres de commande, systèmes RIS/RRA). Tous les autres éléments, y compris les échangeurs thermiques, les pompes, les circuits de purification et les systèmes de sûreté auxiliaires peuvent faire l'objet d'appels d'offres par la SEE sous réserve de validation technique par l'ASN. LHV s'engage à fournir les cahiers des charges complets et les spécifications nécessaires à la mise en concurrence.

De même, dans votre ajout, vous aviez proposé une publication annuelle des éléments entrants dans la production et leur prix de sortie. C'est une bonne chose mais elle me paraît insuffisante. Le fait que ce soit annuel, premièrement, c'est bien trop peu fréquent pour un projet de construction qui s'étale sur plusieurs années. De plus, vous ne mentionnez que le prix de sortie, donc le prix final uniquement, sans détail des coûts intermédiaires. Cela ne permet pas de vérifier la marge constante que vous promettez. Voilà ce que je vous propose à la place :

Pour tous les éléments constituant le verrou technologique de LHV, LHV s'engage à fournir à la SEE trimestriellement un rapport détaillé comprenant le coût des matières premières (avec sources d'approvisionnement), le coût de main d'œuvre (avec une identification des sous-traitants), les frais généraux et autres amortissements et la marge appliquée (en pourcentage et en valeur absolue). Ce rapport est auditable à tout moment par un cabinet d'audit indépendant qui sera conjointement choisi par LHV et la SEE. En cas de désaccord sur la marge, un mécanisme d'arbitrage indépendant sera déclenché (voir clause 7.c).

Senko s'arrêta en ce qui concernait la partie légale de l'accord sur le SAGE, il avait déjà pu éclaircir la plupart des problèmes initiaux du contrat. Cependant, ce n'est pas ce qui préoccupait le plus Senko car lorsque la question du cahier des charges de Mesolvarde fut dévoilé, Senko ne put s'empêcher de rester dans le silence un petit instant, regardant le reste de la délégation estalienne. Oui, toute la délégation avait vu globalement comment la dignité humaine était traitée dans ce pays, à quel point le Drovolski était un enfer en tout point mais Senko pensait au moins pouvoir coopérer sans avoir besoin de salir les mains de l'Estalie en faisant participer son pays au système totalitaire mesolvardien. Il y avait certaines limites à ne pas dépasser, même pour un Estalien, même pour un homme aussi peu révolutionnaire que Senko. Il savait qu'en acceptant tout et n'importe quoi, il mettrait son pays dans l'embarras. Les Estaliens s'étaient donnés comme mission de sauver l'Humanité de sa propre folie, quitte à se sacrifier. En quoi il était bon d'aider les Mesolvardiens à tyranniser leur propre peuple ? Au même titre que les Kah-tanais aidaient les génocidaires de Carnavale, pouvait-il prétendre faire participer ses camarades à la tyrannie mesolvardienne au nom du profit et de la bonne intelligence marchande ?

"Votre Excellence, je vais être franc : votre cahier des charges que vous nous présentez pour la rénovation de Mesolvarde est préoccupant à plusieurs égards. Comprenez-moi bien : l'EStalie est prête à coopérer dans la construction d'infrastructures. Nos entreprises publiques de BTP, notamment la SCP, ont l'expertise nécessaire pour des projets de grande ampleur mais ce que vous décrivez n'est pas simplement un projet de rénovation urbaine. Vous demandez que soit installé dans chaque appartement et dans chaque zone de libre circulation un réseau informatique de surveillance et de contrôle servant à surveiller la population, ordonner son travail, aiguiller les habitants vers leurs lieux de travail, gérer les prix et contrôler les métros et portes automatiques. Votre Excellence, ce système est un appareil de surveillance de masse totalitaire. Vous me demandez que des entreprises estaliennes construisent l'infrastructure physique d'un système de contrôle social qui est en contradiction totale avec les valeurs de notre Fédération. L'Estalie ne peut pas, en conscience, participer à la construction d'un tel système. Je dois être clair : nos travailleurs refuseront probablement de travailler sur un tel projet s'ils comprennent à quoi il sert et leur cacher si nous acceptons reviendrait à violer la loi fédérale. Voilà ce que je vous propose en contre-partie : l'Estalie accepte de construire les infrastructures physiques que vous demandez comme les immeubles, le métro, les voies piétonnes souterraines, les systèmes de filtration d'air ou encore le chauffage central, etc. En revanche, le réseau de surveillance et de contrôle social sera installé par d'autres preneurs après la livraison des bâtiments, que ce soit vos propres entreprises, ou des entreprises de pays libéraux qui n'ont que faire de valeurs éthiques superflus à leur business. Nous fournirons les gaines techniques nécessaires (conduits, armoires de brassage, etc.) mais pas le système en lui-même. Si vous refusez cette séparation, je crain que nous ne puissions plus du tout avancer.

L'ampleur et le calendrier sont tout aussi problématiques. Une cinquantaine de secteurs de dix immeubles, ça nous fait 500 immeubles avec en moyenne 38 étages soit environ 19 0000 étages au total, de quoi y disposer 200 000 à 300 000 logements pour une population qui irait de 500 000 à 750 000 habitants. C'est une ville entière que vous nous demandez de construire, Votre Excellence. Si on prend un calendrier réaliste, la phase d'études et de conception devrait prendre un an environ, la phase de construction (par vague de dix secteurs) prendrait entre huit et dix ans et la phase de finalisation et de livraison environ un an supplémentaire. Soit entre dix à douze ans et ce, en mobilisant entre 20 000 à 30 000 travailleurs estaliens sur place en rotation, 50 000 à 80 000 travailleurs mesolvardiens en sous-traitance et en supposant une logistique massive pour les métariaux. Quant au coût, les immeubles renforcés avec des normes quasi-militaires comme vous le demandez coûteraient entre 150 et 200 millions d'unitas pour un immeuble typique de 40 étages. En moyenne, on atteint très vite les 88 milliards d'unitas environ, sans compter que vous pourriez y ajouter le métro et les infrastructures souterraines qui coûteraient au bas mot une trentaine de milliards d'unitas supplémentaires. Soit environ 120 milliards d'unitas, l'équivalent d'une trentaine de réacteurs SAGE en somme. L'équilibre du contrat n'est pas vraiment respecté avec de telles conditions. Permettez-moi, à la place, de vous suggérer une approche plus réaliste pour nos deux parties. Divisons le projet en plusieurs phases. Une phase pilote de trois ans où l'Estalie s'engage à construire cinq secteurs selon vos spécifications, sauf le réseau de surveillance, financé à 50% par un crédit de la BID à taux préférentiel, et à 50% par votre gouvernement. En contrepartie, vous construirez deux réacteurs SAGE pilotes en Estalie, comme ma collègue vous l'a mentionné tout à l'heure. La deuxième phase figurera d'extension conditionnelle sur les sept à dix prochaines années ; si la première phase réussit, la construction sera étendue à une vingtaine de secteurs supplémentaires et en contrepartie, l'Estalie achètera dix réacteurs SAGE supplémentaires. Enfin, la troisième phase, finale, visera à achever tous les secteurs demandés sur les dix à quinze prochaines années en contrepartie d'une autonomisation complète de l'Estalie sur la filière SAGE et une coopération industrielle élargie."