Si le phalangisme se définit comme une idéologie visant à placer l'état, la nation et le collectif au-dessus de toutes ambitions individuelles, il n'en demeure pas moins que des déclinaisons diverses et variées peuvent apparaitre dans les différents pays s'en revendiquant. C'est pourquoi, dans le cas de la péninsule pontarbelloise et considérant la part prégnante qu'a occupé la guerre d'indépendance dans le narratif national, celui-ci bénéficie d'une lecture propre qui appelle aujourd'hui les politologues à identifier le fascisme pontarbellois sous un courant nommément identifié : le phalangisme sapateiriste, du nom du Général Leopoldo Sapateiro, qui l'introduisit au lendemain de la réussite de son putsch militaire face aux institutions impériales listoniennes.

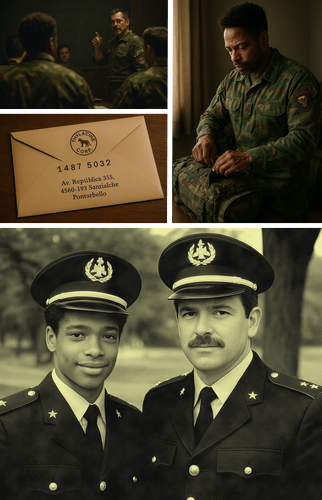

Le phalangisme sapateiriste revendique donc ses origines dans l'arrivée au pouvoir d'un groupe d'officiers militaires et anciens hauts fonctionnaires en disgrâce après avoir pourtant consacré leur carrière à l'Empire Listonien. Ce "groupuscule" après la réussite des opérations militaires entourant l'indépendance du pays, a été plus largement rejoint par les masses lors de la phase de "transition" entre l'ère coloniale impériale et l'indépendance, beaucoup d'intellectuels ont en effet souhaité affirmer une forme d'aversion, de déculturation forcée pour ce que fut l'Empire Listonien dans l'histoire du pays. La violence des pensées entretenues à l'égard de l'Empire Listonien a facilité l'affiliation de ces intellectuels à la mouvance du phalangisme pontarbellois, dans sa forme et dans son fond.

Naissance du Phalangisme Sapateiriste

L'effondrement moral et politique de l'Empire listonien, après ses échanges internationaux houleux et la dégradation rapide de ses relations internationales s'est également trouvé accentué par les actes d'infamie perpétrés par ce dernier en Port-Hafen. Ce qui eut pour effet immédiat de susciter la rupture avec l'ancien modèle colonial et de souffler un vent favorable vers des courants fortement identitaires et susceptibles de porter une certaine idée de la réaffirmation culturelle pontarbelloise. Sur le sujet, le Phalangisme Sapateiriste devenait une évidence, cette idéologie mise au goût du jour par leur contribution des plus actives à la victoire militaire indépendantiste sur les loyalistes impériaux.

Bien entendu, le Général Leopoldo Sapateiro et la junte au pouvoir ont une émotion limitée, voire inexistante en ce qui concerne le sort des populations de Port-Hafen, brisées sous la botte inflexible de l'ancien empire colonisateur. Cependant, la compassion utile envers le peuple port-hafenois ou tout du moins la désignation expresse du monstre listonien, apparaissait comme un fait opportun au régime indépendantiste pontarbellois. Le totalitarisme pontarbellois s'est gargarisée de pouvoir désigner ses monstres et tels ces bergers qui domestiqueraient un ours pour effrayer les loups, le Phalangisme Sapateiriste s'est consolidé sur place en devenant une force utile, une incarnation de la nation pontarbelloise.

Dans cette configuration l’Empire Listonien, cette ancienne puissance dominante en Eurysien et au-delà, s'est donc trouvé rapidement affaibli, en tout cas dans ses assises naturelles sur le pourtour sud-aleucien. Structuré en une forme d'autorité unique, centralisé en métropole eurysienne, le recul de l'autorité impériale listonienne sur place ne pouvait prétendre à aucun relai, aucun mouvement préalablement légitimé pour lui succéder, si ce n'est celui à l'origine de sa chute : le Phalangisme Sapateiriste.

L'indépendance du Pontarbello étant désormais acquise au lendemain de la victoire des indépendantistes, la société civile pontarbelloise fut simultanément frappée d'un sentiment de paranoïa et d'un esprit revanchard, eu égard aux ingérences étrangères multiples destinées à écraser l'autorité naissante sur place. Des actes d'ingérence matérialisés dans l'occupation de plateformes de contrebandes par le Syndikaali Pharois, des opérations militaires étrangères pour tenter d'exfiltrer des prisonniers de guerre, des manoeuvres d'intimidation étrangères dans les eaux souveraines pontarbelloises et un lourd passif de soutiens directs et indirects dirigés depuis l'étranger lors de la Guerre d'indépendance et bien au-delà (Kah-tanais, rousmalien, Pavillon de l'Albastre.

Tout ces phénomènes observés sous l'effet d'un même prisme ont mis en relief la nécessité pour la société civile pontarbelloise de développer une certaine résilience face à l'autorité étatique, pour nourrir une ligne politique dure engagée à la remise sur pied de l'économie d'une micro-nation fragilisée. Le redressement économique et morale du pays a effectivement permis l'instauration d'une emprise étatique marquée sur la population. Le totalitarisme pontarbellois s'est rendu acceptable par une certaine promesse politique qui s'est soldée par des résultats économiques palpables. La quête du redressement national mêlée à une quête identitaire tout court donna la part belle à l'oratoire de cette mouvance fasciste, aspirant à la création d'une signature politique et culturelle pontarbelloise, sur les cendres peut-être encore fumantes du passé impérial listonien.

Contrairement aux idées reçues et malgré l'omniprésence du Général Leopoldo Sapateiro dans la conduite politique du pays, le Phalangisme Sapateiriste ne naquit pas que de ce seul homme mais plutôt d'un ensemble de personnalités cultivant un esprit revanchard dans un pays où la mondialisation semblait leur glisser des doigts. Officiers impériaux et hauts fonctionnaires des anciennes institutions coloniales ont ainsi cherché et appuyé la mise en place d'un état central fort, doté d'une autorité absolue et d'une armée biberonnée, pour aider le maintien d'un cap nécessaire à la sortie de terre du Pontarbello.

Défendre la réussite oui, mais défendre aussi la pureté, de race et de pensée à l'intérieur du pays, voilà rien de moins que ce à quoi aspiraient les figures "salvatrices" du régime pontarbellois, opposées à des forces déstabilisatrices, facilement identifiées dans leurs soutiens et leurs participations aux conflits régionaux : Porto-Mundo, Pharois Syndikaali, Grand Kah, Empire Listonien. Un ennemi identifié, qui sert d'agglomérant autour de l'autorité suprême du pays, déterminée à déconstruire les castes sociales susceptibles d'empêcher les individus de se ranger derrière une nation, un état que les phalangistes souhaitent réincarner en une figure forte, faisant office de guide. Donner tous les pouvoirs ou presque à un individu, érigé en figure nationale, c'est légitimer à outrance un officiel qui ne se verra pas (facilement) défier et attaquer à l'intérieur du territoire par une personne qui justifierait d'une aura supérieure et de la possibilité de se faire un auditoire. Dans l'espace public et la scène médiatique pontarbelloise, aucune personnalité ud pays ne dispose de l'aura nécessaire pour pouvoir clamer impunément et pour qui veut l'entendre, que la gouvernance de Sapateiro est nocive.

Dans le cas présent, il est admis qu'à l'exception du Général Leopoldo Sapateiro, très peu de figures politiques occupent la lumière de l'espace médiatique pontarbellois. Un choix assumé pour appuyer le statut du leader et l'impact des communications émanant de cette figure de guide. Mais si des visages personnifiés et reconnaissables sont plutôt rares sous le régime sapateiriste, l'armée avec un grand "A" y tient un rôle dominant et s'est fondamentalement inscrite dans la pensée phalangiste pontarbelloise. Un coeur battant, tourné face à ses ennemis de l'extérieur et de l'intérieur et se faisant l'incarnation de valeurs fortes sur le territoire national pontarbellois. La défense et la sécurité nationale sont elles aussi soumises à une forme de centralisation des moyens, considérant le statut militaire des forces de police présentes dans le pays.

Quels traits caractéristiques du Phalangisme Sapateiriste?

Une institution forgée dans le centralisme absolu.

Le premier des points soutenus par le Phalangisme Sapateiriste est l'instauration ou le maintien d'un centralisme absolu, de sorte à ne laisser aucune tête dépasser et arriver à la hauteur du guide de la nation mais aussi pour s'assurer qu'en cas de perte du leader, seuls les membres du cercle restreint auront suffisamment profité de sa lumière pour se voir légitimer auprès de la société civile. Cas échéant et en cas de renversement du régime, le contrôle sans partage confié au guide de la nation permettra un certain chaos à sa chute dans lequel les phalangistes sapateiristes pourront invoquer auprès des populations une forme de nostalgie, une quiétude, perdue en même temps que le départ du dirigeant totalitaire.

Le Phalangisme Sapateiriste, certainement comme d'autres mouvements politiques totalitaires (ou non), repose sur un principe simple, organiser la continuité du pouvoir dans sa forme la plus pure existante. Aussi cette concentration du pouvoir n'est pas simplement un moyen de gouvernance, mais une structure idéologique pérenne qui vise à maintenir une forme de continuité politique, indépendamment de la personne prêt à exercer ledit pouvoir, qu'importe les turbulences ou les crises qui secouent la nation. Un fait d'autant plus nécessaire que les régimes totalitaires peuvent faire étalage de cultes de la personnalité dont la disparition du dirigeant fragilise les assises du pouvoir. Donc, plutôt qu'une figure centrale (qui a pourtant cours au Pontarbello avec le Général Sapateiro) les autorités entendent surtout formaliser un système où le pouvoir se consolide derrière une entité unique.

Avec une institution qui défend un centralisme absolu, les autorités du pays vont s'assurer de pouvoir fournir un successeur légitime, de sorte qu'en cas de perte du leader, qu'il s'agisse d'une abdication, d'un renversement ou encore de sa mort, le successeur puisse débutait la transition entouré d'un socle partisan. Cette structuration du pouvoir garantit ainsi que la transition se fait non seulement de manière ordonnée, mais aussi sur une base de conseillers loyaux qui pourraient décemment se percevoir comme les héritiers directs d'un projet visionnaire débuté par leur défunt leader.

La promesse d'une cohérence politique et d'un exécutif fort.

Dans l'imagaire collectif, l'instauration d'un exécutif (tout) puissant et incarné sous une seule figure dirigeante serait effectivement apte à poser une vision unique pour le pays.

Une dynamique constante qui repousse ainsi toute la paralysie parlementaire et les attaques politiques ad hominem qui désolidarisent les individus des enjeux nationaux, de sa vie politique. La fin d'une paralysie démocratique et parlementaire, un sentiment de transparence quant aux réels enjeux politiques et économiques du pays, là où des états libéraux à la presse libre se perdraient dans les faits divers.

En outre et sur un champs pratique et opérationnel, le centralisme de la gouvernance du pouvoir pontarbellois permet surtout le contrôle des masses ainsi que la cohérence des décisions prises et appliquées. Celui qui décide et celui qui applique ou celui recevant légitimité de qui décide, sans faire face à une déconcentration des pouvoirs semblables aux pays libéraux avec séparation des pouvoirs, qui conduirait à une prise de décisions inapplicable ou inappliquée, par une libre interprétation des juges ou des autorités locales selon les provinces. Le rejet d'une paralysie parlementaire, d'une dissonance face à l'interprétation des lois, l'absence d'anonymes dans la sphère politique pour concentrer l'adoration sur un nombre restreint d'individus hauts placés dans le système, voilà des motivations suffisantes aux autorités forgeant le système, pour porter à bout de bras l'instauration d'un centralisme absolu et chargé d'administrer la gestion du pays. La séparation des pouvoirs, en s'appuyant sur l'exemple de démocraties, devient alors le contre-exemple de ce qui fait la vitrine des régimes libéraux exécrés du phalangisme : un régime aux voix et aux volontés divergentes qui paralysie le système et le vice d'attaques personnelles et manoeuvres politiques bonnes qu'à nourrir une presse à scandales.

Paradoxalement et sans doute très naïvement, le Phalangisme Sapateiriste peut aspirer à l'idée selon laquelle il est vecteur d'engagement politique pour les individus, en défendant une prise de décision rapide et pérenne sous l'impulsion d'un exécutif fort, dont l'incarnation se veut être une figure dirigeante d'envergure nationale, un remède à la paralysie et la digression politique qui amène les uns et autres à nourrir une forme de cacophonie audible mais peu intelligible des masses.

Toutefois en ce qui concerne le centralisme absolu défendu par le Phalangisme Sapateiriste, et s'il fallait rendre à César ce qui appartient à César, nous avouerons aussi que le caractère absolu ou pour le moins centralisateur des institutions est aussi motivée par l'héritage colonial de l'Empire Listonien, présentant lui-même des traits très autoritaires pour la conduite de son pays et se voit donc, reproduit par une forme de mimétisme, particulièrement sous certains aspects comme la structuration des départements du renseignement intérieur t autres organigrammes aidant ua bon fonctionnement de l'appareil exécutif.

Un militarisme décomplexé et une héroisation de l'engagement individuel pour le collectif (irl : Stakhanovisme applicable à un régime d'extrême-droite).

A l'image de sa figure de proue, installée à la tête du Pontarbello, le régime phalangiste sapateiriste a besoin de héros et considérant son passé guerrier, qu'il soit question de la Guerre d'indépendance ou des tensions militaires l'ayant suivi, le héros le plus évident de la société civile pontarbelloise est le militaire. Héroïser ses citoyens, c'est parallèlement véhiculer un certain nombre de valeurs sur lesquelles la société civile peut tenir. S'il devait être fait mention des figures martiales défendues par le phalangisme sapateiriste, les valeurs les plus évidentes qu'il conviendrait de mettre en relief à travers elles seraient la discipline, l'abnégation ou encore la loyauté.

La figure du citoyen combattant et engagé pour le collectif est effectivement une incarnation forte qui vient chercher l'engagement de chacun dans un modèle sociétal faisant primauté de la nation sur l'individu.

Mais, de l'avis des sociologues, l'héroïsation donnée aux figures martiales du pays répond également à une volonté sous-jacente es autorités de développer une certane normalisation de la guerre et de la violence, pour développer la résilience nationale face à un péril existentiel opposé au régime. Sous le régime phalangiste sapateiriste, le visage de la nation est lui-même incarné par un militaire, la valeur martiale des individus n'est donc pas une valeur éphémère mais une partie intégrante de la culture citoyenne, de la réussit sociale, qui place pour richesse d'âmes, ces personnes investies et préparées au sacrifice ultime attendu par leur nation.

C'est là toute l'évolution du régime de Sapateiro puisqu'il identifiait initialement la militarisation comme une réponse nécessaire aux menaces extérieure, avant d'en faire un schéma de réussite dans une société civile assez pauvre et miséreuse, n'ayant pas beaucoup de marges pour attirer des chercheurs et scientifiques, des cerveaux, attendus chèrement des entreprises du pays. Ainsi au Pontarbello, la militarisation n'est plus le résultat d'un besoin défensif face à une menace extérieure inlassablement brandie, mais une norme de réussite et d'intégration au sein de la société civile. La glorification des soldats rend la frontière entre vie civile et vie militariste trouble. La guerre n'étant plus alors une tragédie mais un moyen d’affirmer la suprématie d’un modèle de civilisation, et donc un principe applicable à la construction de l’État.

Outre le domaine militaire, les autorités identifient au sein des usines nationalisées des figures ouvrières d'exception. Des modèles qui par leur productivité, quantitative ou qualitative, se font des exemples à suivre sous la forme de "l'employé du mois". Le meilleur devient étalon, pour tirer le reste à lui. Pour aider ou tout du moins rendre incitative l'atteinte de ces objectifs, certaines directions d'entreprises nationalisées versent de petites primes ou offres des cadeaux en nature à l’employé qui brillera selon leurs critères d'excellence.

Le militaire n'est donc plus le seul agent "actif" du pays mais compte également avec lui ceux qui se font d'autres exemples de l'engagement à l'échelle nationale, destinés à être célébrés et moralement défendus par le régime. Encourager chacun à dépasser les normes de production et de qualité, c'est ni plus ni moins qu'une forme de Stakhanovisme assumé, visant à dynamiser la productivité des secteurs industriels et tertiaires.

Si l'incitation à la production au travail est un fait indiscutablement tourné vers l'économie nationale, la démarche se veut également sociale. Effectivement, le caractère totalitaire du régime pontarbellois peut présenter un certain nombre de lacunes dans le domaine de la coopération scientifique et des échanges universitaires, ce qui a pour effet d'entretenir une présence de cerveaux particulièrement basse voire déficitaire.

Devant l'absence ou presque de génies et intellectuels, la République d'Union Nationale du Pontarbello entend rediriger le sentiment de fierté nationale sur des figures martiales ou civiles, des personnalités inscrites dans des missions manuelles ou à fortiori faiblement intellectuelles. Compenser l'absence de cerveaux étrangers en nombre par l'étalement d'une politique inclusive, faisant des travailleurs manuels, des rouages de la réussite nationale à part entière, voilà une idée plaisante et relayée par les autorités sapateiristes.

L'idée est encore de développer un sentiment d'appartenance et de cohésion nationale, où chacun doit se voir aujourd'hui ou le mois suivant comme le maillon essentiel d'une machine étatique gagnante pour chacune des parties prenantes que sont salariés et directions. Avec l'existence d'une forme de scoutisme et l'instauration de l'uniforme au sein de l'éducation nationale pontarbelloise, on comprend que la culture de l'excellence y prend déjà une place précoce et que la chasse à la passivité ou l'inaction est faite. Chaque individu, indépendamment de son âge est donc invité à se dépasser, à se faire le héros d'un domaine ou d'un secteur professionnel.

Toucher l'excellence et se faire élire meilleur employé du mois, n'est alors plus une satisfaction personnelle, mais une obligation morale, une injonction faite par la société, pour trouver au-delà de ses limites, un sentier vers la preuve de son dévouement à la cause nationale. L'excellence, sans présumer qu'elle soit atteinte du plus grand nombre, devient donc une norme par les lumières faites à celle-ci et non plus une exception.

La quête d'une alternative aux systèmes capitaliste et communiste : l'économie nationale-syndicaliste.

Le phalangisme sapateiriste a pour doxa de prôner l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire en somme dans le cas présent une certaine idée de l'effacement des individualités au profit de l'intérêt national, la restriction des libertés individuelles au profit des (rares) libertés collectives. Un fait d'autant mieux véhiculé, qu'il est inscrit dans la promotion d'une coopération des classes sociales au sein d'un formation étatique unifiée, là où les mouvances de gauche et d'extrême-gauche conceptualisent l'idée d'un combat à mort, un affrontement permanent entre les membres d'une même société civile et une autre une fois épurée, puis une autre, inlassablement. Les autorités phalangistes, en tout cas de celles qui gouvernent au Pontarbello ont donc pour elles la volonté absolue de défendre l'idée d'un phalangisme faiseur de paix en société, visant à déstructurer l'image caricaturale prônant les régimes fascistes comme des individus élitistes sillonnant les rues des grandes agglomérations du pays, la semelle des bottes de cuir teintée du sang des cous rompus sur leur passage. La coopération entre les classes est sollicitée au sein d'un modèle étatique uniforme, les modèles de productivité, d'abnégation et de bravoure y sont vantés et récompensés, pour définitivement véhiculer l'idée selon laquelle l'engagement et la valeur travail paient.

Au cœur du modèle économique phalangiste sapateiriste, se trouve l'idée de créer une société sans clivages sociaux, où la coopération entre les différents acteurs économiques devient la norme. Le service à la nation et la coopération des classes deviennent donc des composantes essentielles du tissu économique. Mais les coups de canif des autorités phalangistes sur les libertés individuelles de chacun et chacune ne peuvent rendre la situation en société tenable qu'à travers l’échafaudage d'une économie rendue viable elle-même. Le système de gratification par l'exemplarité faite autour des individus rivalisant de productivité ou d'engagement pour le collectif trouvant très vite ses limites, il est nécessaire d'étudier l'économie sapateiriste selon d'autres spécificités.

Identiquement aux régimes d'extrême-gauche, le régime phalangiste de Santialche exerce une importante régulation de l'économie nationale, pour garantir en premier lieu la continuité de certains services stratégiques comme ceux relatifs aux secteurs des énergies, des transports et bien entendu les secteurs publics usuels tels que la sécurité, l'éducation et la santé. Pour les phalangistes, la source d'inquiétude la plus dominante dans leurs esprits, c'est le mécontentement d'une population qui meurt de maladie, de faim et de soif. "Cette population là, un fois dans la rue, ne s'arrête même pas au fusil" disait en ces termes le Général Leopoldo Sapateiro à ses proches conseillers, lorsqu'il signa des décrets de nationalisation des secteurs précités, les semaines suivants la déclaration de l'indépendance.

La fermeture de ces mêmes secteurs à la concurrence du privé vise à soutenir une politique de contrôle des prix par la maîtrise des coûts logistiques et celui de l'énergie consommée au sein des processus de fabrication. En maîtrisant ces secteurs, la junte pontarbelloise entend aussi limiter les fluctuations des couts inhérents à des crises économiques mondiales qui pourraient par exemple affecter le cours du pétrole, obligeant les compagnies de fret à répercuter ces montants dans les prix. Ces secteurs ainsi nationalisés sont notoirement présentés comme stratégiques et jugés comme essentiels au maintien des intérêts nationaux.

D'autres secteurs ne relevant pas de ces catégories, de ces classifications définies par l'état peuvent figurer parmi les biens ouverts à la propriété individuelle, à ceci près qu'ils se doivent de respecter l'intérêt général du Pontarbello et la vision défendue par l'état, c'est-à-dire des maximas déterminés en ce qui concerne les biens à la vente sur le marché intérieur, ainsi que des minimas pour ne pas dérégler l'économie locale, provoquer des chutes de rentabilité pour la concurrence, ect... Ces mesures consistent en une nouvelle expression de la doxa phalangiste sapateiriste qui se refuse à permettre l'instauration de concurrences clivantes ou encore la mise en place d'autres voix dissonantes, chargées de formuler des idées en société qui soient porteuses d'opposition. C'est donc à cette fin que le syndicalisme au Pontarbello a été purement interdit, considérant celui-ci irrévocablement inscrit dans une logique d'affrontements internes en société, voire inscrits dans une logique de lutte des classes entamant le volontarisme que la junte militaire de Santialche se fait pourtant l'effort de récompenser sous une approche comparable à celle du stakhanovisme.

Allant jusqu'à refuser les oppositions de classes, considérant leur caractère nuisible pour la cohésion nationale, les autorités gouvernementales pontarbelloises ont fait le choix de substituer la présence en entreprise des syndicalistes par celles de commissions thématiques obligatoires, animées par des personnes pluridisciplinaires et sans mandats qui se constituent sur la base du volontariat et selon des thématiques ciblées. La société privée est ainsi contrainte de se protéger du syndicalisme pour ne pas nourrir une liberté d'expression susceptible de se muer en un mouvement social inspirant en dehors de la sphère professionnelle, ce qui aurait pour conséquence immédiate de développer des actions de grogne sociale extensibles à la population et sur la voie publique.

L'économie nationale-syndicaliste a donc, sans modestie aucune, la volonté de se faire un compromis, un trait-d'union entre capitalisme et communalisme, par des actions de lutte contre la marchandisation des individus et de la privation des découvertes technologiques voulue par des écrits de théoriciens et économistes libéraux, tout en arborant un état-régulateur fort et conservateur pour prévenir les dérives des communalistes faites contre la propriété privée.

La solidarité nationale

Pour les phalangistes sapateiristes, il est à considérer le fait que la nation constitue une communauté organique indivisible et que les principes de solidarité applicables se font dès lors à une échelle individuelle mais aussi étatique, si ce n'est dans sa coordination ou par le biais des associations catholiques porteuses de valeurs d'entraide qui reçoivent le soutien et la légitimité de la junte militaire pontarbelloise.

La solidarité nationale selon le Phalangisme Sapateiriste ne se conçoit pas comme une action individualiste, faite dans l'intimité des foyers ou des centres de collecte dédiés ou encore une redistribution de la richesse par un système de taxation opaque, selon les revenus et besoins. Non au Pontarbello, la solidarité nationale est conçue sous une vision communautaire, où chaque citoyen en qu'élément d'un corps, est tenu de contribuer (activement) au bien-être collectif, selon le rôle et sa place dans la hiérarchie sociale. Aussi vous l'aurez compris, plus votre situation est aisée, plus il est moralement nécessairement pour vous de donner auprès des services de coordination de l'état. Une donation incitative diront les uns, "forcée" en diront d'autres, mais qui répond pourtant à une logique savamment rodée.

La junte militaire ou dans son appellation la plus globale le régime Sapateiriste, tient grâce à l’exécution scrupuleuse des ordres confiés aux administrations qui se voient déléguer l'application des décisions rendues. Cette administration lésée peut être le facteur d'un ressentiment croissant au sein des strates populaires, si bien que pour nourrir une certaine cohésion sociale entre des castes qu'elle a organisé, la gouvernance pontarbelloise entretient ce système de donations pour faire valoir les valeurs d'entraide et les vertus catholiques sur lesquelles peuvent s'aligner les fonctionnaires de l'administration. De la sorte, les catégories aisées et moins aisées du pays se retrouvent sur des idées de partage et d'entraide qui transcende les situations personnelles de chacun. Présentées sous la forme d'évènements de quartiers, les semaines solidaires au Pontarbello sont des moments de convivialité, de générosité outrancière, où des repas communs sont partagés entre plusieurs familles d'un même quartier ou de plusieurs quartiers différents entre eux. Outre le partage des repas, les familles s'invitent mutuellement chez les unes et les autres et en signe de reconnaissance pour l'accueil fourni, les voisins identifient un geste simple qu'ils peuvent exécuter pour le compte du voisin. Cela peut-être déplacer un lit de l'étage vers le rez-de-chaussée, d'une vieille dame montant péniblement l'escalier, changer le flotteur d'une chasse d'eau qui fuit et entraine des dépenses en eau indues, donner de vieilles affaires ou ustensiles de cuisines présents en double à domicile, etc...

Organisés à l'échelle d'un quartier, d'une ville et même d'un pays, ces évènements jouissent d'une excellente couverture et d'un bouche-à-oreille que les chaines d'état pontarbelloises elles-mêmes ne sauraient surclasser. Aussi, il est assez aisé de constater le degré de solidarité dont peut faire preuve votre voisin et gare aux avares et aux misanthropes qui essuieront donc une forme de critique morale émise par la société et à demi-mot par l'état, bien qu'il ne se soit jamais autorisé à entreprendre des mesures coercitives contre une famille refusant de se prêter à cet exercice quasi-institutionnalisé. Une manoeuvre qui coûte peu à l'état et tire de sa misère les foyers les plus nécessiteux par des gestes d'entraide simples et valorisés. Pour permettre une certaine uniformisation de la solidarité nationale, une équite en somme, il existe des services de "coordination solidaires" qui dédient leur temps à intervenir dans des secteurs faiblement urbanisés, où la solidarité entre voisins n'est que faiblement permise, compte de l'absence de voisins elle-même.

Ces gestes de solidarité, de réparation et d'entraide, sont alors exécutés par des services dédiés de l'état qui ne manquent pas de communiquer lors des interventions faites par une couverture médiatique là encore assez dense. Les reportages de soldats relevant du génie militaire intervenant dans une vieille ferme tenue par un couple de personnes âgées, ne manquent pas leur cible lorsqu'il est l'heure pour chacun de se demander si l'état est tourné vers les intérêts e ses concitoyens. Par ailleurs, véhiculer les images de soldats intervenant dans les villages de la ruralité profonde du Pontarbello n'est pas sans bénéfice pour l'état en ce sens qu'il permet à chacun les visionnant, de se sentir dans une situation plus aisée qu'autrui. Une situation aisée et bienveillante, grâce à l'assistance d'un voisin ou d'un riverain qui devient ainsi un visage familier, une connaissance, un maillon de l'état-nation, cette idée d'une patrie tissant un lien indéfectible entre ses concitoyens.

La solidarité nationale est de l'avis des idéologues phalangistes, un facteur aidant au développement d'une nation rendue supérieure aux individualités, par le tissage d'un lien indéfectible et d'une démonstration de vertu, qui doit trouver son répondant, sa gratitude, dans un contexte de crise, de guerre...

Ainsi et toujours selon les idéologues du régime Sapateiriste, la solidarité nationale est une source de résilience pour la population, si elle devait prochainement s'engager dans un conflit, particulièrement sur son sol. La solidarité nationale est érigée au rang de vertu nationale, dépasse le cadre des simples liens interpersonnels puisqu'elle est mise en forme par des reportages où l'armée elle-même, figure première de la junte militaire, vient au service, vorie au scours par temps de paix, des populations du pays.

Par ce geste, l'Armée Nationale du Pontarbello Libre s'offre une notoriété facile pour ne pas dire gratuite, qui stimule les candidatures lors des vastes campagnes d'enrôlement et entretient si ce n'est un soutien, une forme d'affection, du peuple pour ses armées.

La nation, présentée comme un tout indissociable, c'est là l'argument premier du régime Sapateiriste pour baillonner la dissidence présente sur le territoire sous toutes ses formes, s'en prendre à l'état c'est s'en prendre à des jeunes et mins jeunes pontarbellois qui sont directement dépendant de lui, pour courir après une vie normale ou pour le moins commode. L'idée d'un destin commun dans un monde décadent, nourrit ainsi la vision d'une solidarité que l'on jugerait ici bien naturelle entre les membres de la société. La solidarité ne se fait donc plus un acte volontaire et individuelle de compassion, mais une obligation morale inscrite vers une entité supérieure et indéclassable qu'est la nation. Un tout indissociable au-dessus d'individus indistinguables.

Les politiques intérieurs misent en place autour de la solidarité nationale visent donc à instruire la culture du sacrifice graduel au service de la nation, "je me débarrasse d'une chose que j'ai en trop et qui peut servir", "j'identifie un voisin, un riverain nécessiteux", "Quelqu'un me le rendra en retour, lors de la prochaine semaine de solidarité", "je suis une bonne personne et l'état fait sa part auprès des communautés isolées", "j'accepte l'idée de rejoindre l'armée en temps de crise pour défendre l'état, mon voisin et les rapports en société tels qu'ils sont construits au Pontarbello".

Voilà s'il fallait peut-être le caricaturer, le raisonnement psychologique et linéaire souhaité par les autorités pontarbelloises et l'Armée Nationale du Pontarbello Libre (ANPL). Car la solidarité nationale dans un état où sa gouvernance s'est vue exposée sous le schéma d'une citadelle assiégée, après qu'elle ait soi-même tenté un coup d'état contre le régime impérial listonien d'outre-mer, ne doit servir qu'un but : construire une volonté de sacrifice et d'abnégation en temps de guerre lorsque le régime se confronterait à une période de crise dommageable à sa continuité, existentielle...

Le sacrifice devient alors un acte de fidélité à ses voisins, au dirigeant, à la patrie, une gratitude citoyenne face à une société inscrite pour l'intérêt du plus grand monde dans la péninsule, finissant de rendre acceptable le sacrifice des intérêts personnels et individuels pour le placer dans un projet collectif.

Bien entendu le sacrifice décrit n'a vocation qu'à se matérialiser dans des situations des plus extrêmes et alarmantes. Avant ça, la solidarité nationale est voulue selon une certaine forme hiérarchique de la société, avec des employés, des employeurs, des militaires, le Clergé, etc... Il n'est pas attendu de chacun le sacrifice ultime, chacun devant inscrire son action au service du bien et de la pérennité de la nation, dans la limite de sa position sociale ! La solidarité nationale telle que conçue sous le Phalangisme Sapateiriste ne se veut pas uniforme mais juste. Autrement dit, la solidarité nationale pontarbelloise n'est pas égalitaire mais équitable !

Rejeter les individualités et valoriser l'intérêt collectif est une motivation principale de la junte militaire pontarbelloise pour dresser la critique des systèmes capitalistes tournés vers l'individualisme qui prive le collectif de sa performance. L'individu admissible est alors un membre de la nation dont les droits existants ont été sciemment subordonnés à l'épanouissement de la nation, directement liés à l'harmonie du cadre national à défendre.

Rapprocher les concitoyens entre eux sur des actions aussi simples que l'établissement de semaines de la solidarité, c'est éloigner la connivence de ces mêmes personnes vis-à-vis de menaces extérieures connues, qu'elle soit concrétiser sous la forme de puissances étrangères, de lobby d'influence ou d'idéologies hostiles à l'idée d'une unité nationale telle qu'elle est aujourd'hui représentée. La politique de solidarité nationale est donc finalement assez centrale de la vision unitaire du pays que souhaiterait inculquer la gouvernance phalangiste sapateiriste.

C'est clairement une vision nationale fondée sur es logiques communautaire et totalitaire, où les individus viennent trouver leur place dans un ordre hiérarchisé et tourné vers la patrie. C'est la demande d'une forme de subordination totale des intérêts personnels, aux devoirs collectifs, avec l'état comme source d'exemplarité au travers de démonstrations télévisées, affichant des soldats du génie venir assister des foyers ruraux dans leur quotidien. La politique d'exemplarité pour nourrir la communication institutionnelle n'est pas nouvelle au Pontarbello puisque nous évoquions plus tôt, souvenez-vous, un schéma inversé faisant la promotion d'individus brillant par des atouts de productivité et/ou de vertus. Dès lors, la communication institutionnelle autour de l'idéal pontarbellois prend davantage de sens et de poids, car il se rend visible au travers des institutions mais aussi d'anonymes, représentés au travers de reportage consacrés et défendant une certaine notoriété en société.

La solidarité nationale ambitionnée pour la République d'Union Nationale du Pontarbello n'est alors pas basée sur un schéma égalitaire ou la redistribution de richesses, convenons en à nouveau, mais bien la préservation de l'ordre, de sa hiérarchie et de l'intégrité pluriforme de la nation péninsulaire pontarbelloise.

- Quête permanente d'un sentiment d'appartenance national,

- Stratégie nationale solidaire pour développer la cohésion nationale, sa résilience et son sacrifice en temps de crise,

- adoption du nationalisme intégral, culte de la patrie et des personnalités rattachées à elle,

- totalitarisme autour de la vie politique, économique et sociale du pays et centralisme absolu des instances décisionnelles du pays,

- anti-parlementarisme, anti-syndicalisme, anti-communisme, anti-libéralisme, anti-matérialisme, anti-consumérisme,

- réhabilitation des valeurs traditionnelles et catholiques.

Quelles ambitions pour le phalangisme sapateiriste?

La première des ambitions permises pour le phalangisme sapateiriste est de créer un environnement politique et social stable, dans lequel le régime pourra non seulement survivre, mais prospérer à long terme sans favoriser le développement d'un ressentiment exacerbé au sein de la société civile. La stabilité est alors perçue comme un impératif pour assurer la pérennité du pouvoir, de son élite en place et la continuité de l’idéologie. Un fait plutôt paradoxal conviendront les experts, puisque c'est justement l'instabilité chronique du Pontarbello, les menaces extérieures et intérieures répétées, qui ont permis au pouvoir d'avancer ses pions et de légitimer son accaparement des institutions.

Car oui, la stabilité envisagée pour le Pontarbello ne vise pas à se construire sur un modèle sociétal démocratique ou représentatif, mais la suppression propre et figurée de ce qui pourrait se présenter sous les traits d'une discordance ou d'une opposition aux objectifs du régime. Toute forme de pluralité, qu'elle soit politique, sociale, culturelle ou économique, est jugée dangereuse et potentiellement déstabilisatrice pour l’unité du système voulu par la junte militaire de Sapateiro. A ce titre le régime de Santialche vient donc inscrire ses actions dans la suppression du pluralisme et d'une forme d'individualité naissante autour de certaines figures publiques. Eviter les situations subversives, par l'emploi de politiques intérieures orientées notamment vers le social ou le culturel, ou bien si nécessaire par l'emploi des forces répressives du pays, devient un impératif de survie pour l'état.

Rangées derrière le principe d'unité nationale indivisible, les autorités phalangistes de la République d'Union Nationale du Pontarbello s'opposent ardemment à toute divergence idéologique, ou mouvement d'opposition, qu’elles verraient instamment comme une tentative de déstabilisation de l'unité de la société, de sa cohésion nationale, les obligeant à déployer un arsenal législatif en conséquence, pour faire taire de façon arbitraire des figures physiques ou morales opposantes. Le syndicalisme, bien qu'il soit combattu et interdit au Pontarbello, n'a pas à probablement parler disparu puisqu'il existe au Pontarbello des commissions thématiques où employeurs et salariés peuvent échanger sur ds propositions d'amélioration, de bonification de la relation de travail.

Aussi, parler d'une suppression pure et simple des divergences est mentir en ce sens que le régime de Santialche vise parfois une forme d’absorption du pluralisme, comme l'exemple cité des syndicats renvoyés à un statut limité. Mais il est vrai qu'en ce qui concerne des pensées ou des actions reconnus comme subversives et susceptibles de mettre en péril l’intégrité de la patrie, il n'est pas rare que les autorités par l'intermédiaire des corps dédiés, initient l'incarcération voire l'élimination physique des opposants identifiés comme leader d'opposition. Il en fut notamment question au travers du procès retentissant qu'a été celui des "félons du pénitencier" des soldats pontarbellois félons reconnus coupables d'avoir aidé un commando étranger à opérer sur le sol pontarbellois pour tenter l'évasion des soldats pharois capturés lors de l'attaque des installations militaires pharoises sur sol pontarbellois.