HRP : ATTENTION, CERTAINS CONTENUS EN LIEN AVEC LA VIOLENCE ET L’ENRÔLEMENT D'ENFANTS SOLDATS PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES LECTEURS.

Indubitablement, la Mandrarika possède une armée régulière et dédie celle-ci à la conduire d'opérations militaires, tant sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs mondiaux. Cependant, le caractère profondément sectaire des communautés mandrarikanes et la dimension théocratique faite à ses institutions, impliquent la présence de fanatiques parmi les fidèles du culte caaganiste. Des personnes intégrées à la société civile et qui sont prêtes, par extrémisme, à prendre les armes Les autorités du culte caaganiste, non désireuses de laisser vaquer ces fanatiques à leurs propres opérations et se réinventer une hiérarchie étrangère aux institutions, créèrent dès lors une organisation militaire dédiée, pour coordonner les actions de ces combattants, agglomérées autour de cellules autonomes d'une quinzaine d'individus.

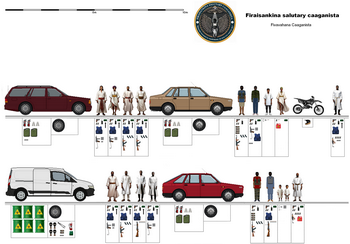

Composées de civils, armés sur la base des surplus militaires ou du marché noir ainsi que véhiculés à partir d'utilitaires et voitures particulières, les unités salutaires caaganistes représentent un coût nettement moindre à l'entretien que l'appareil militaire conventionnel. Le fanatisme de ses combattants et la rusticité de ses équipements, permettent l'entretien d'une force irrégulière d'appui, tant dans l'organisation d'actes de résistance sur le sol mandrarikan, que la fomentation d'attaques meurtrières en territoire étranger ou réputés hostiles.

Outre ces considérations logistiques matérielles et humaines, les unités salutaires caaganistes disposent d'un temps de formations militaires riche, comprenant un passage de plusieurs mois au centre national pour la défense et la survie de l’espèce humaine (CNDS). Bien que ce centre soit dédié à la dispense des techniques de survie en territoire hostile dans le cadre d'un invasion extraterrestre, les techniques de combat tournées vers la guérilla et la décentralisation du commandement des opérations qui y sont dispensées ont immanquablement leur place, dans le projet militaire de ces unités atypiques, conditionnées pour le pire.

En effet, il est acquis des scientifiques et psychologues de renom, que la préparation physique et mentale des mandrarikans pour lutter contre des éléments extraterrestres hostiles, introduisait une forme de désinhibition de ses combattants au sein de combats conventionnels, interétatiques. Actions de sabotage, opération suicide, destruction à grande échelle, la préparation physique et mentale des unités salutaires caaganistes invite ceux-ci à considérer le combat le plus anodin sous un angle existentiel et le positionnement privilégié qu'est le leur dans la préparation de la survie de l'espèce humaine. La présence de ces unités sur le territoire mandrarikan, peut par conséquent soulever des contraintes opérationnelles notables, pour une armée étrangère amenée à occuper le territoire, engagée sur des opérations de maintien de l'ordre et autres positionnements statiques. Même si, nous l'avons dit, les éléments les plus professionnalisés de ces unités ont suivi un stage d’aguerrissement au combat et à la survie auprès du centre national pour la défense et la survie de l’espèce humaine (CNDS) ou ses relais provinciaux, tout le monde peut à proprement parler rejoindre les forces salutaires caaganistes. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est permis de constater la présence d'enfants-soldats dans les rangs des groupuscules, soit pour être les mules et faire-valoir des combattants en vue de franchir plus aisément des contrôles, soit pour participer activement à la réussite des opérations...

"Fidèles à l'éternité, indomptables dans la bataille", telle est la devise des forces salutaires caaganistes. Une référence directe aux intentions du Culte, qui sont de pérenniser la survie de l'Humanité après le retour des extraterrestres et de justifier leur ascension auprès des créateurs, par un dépassement physique et mental de la condition humaine. Il conviendrait de terminer sur un point notable pour distinguer armée régulière et forces caaganistes : l'armée régulière a vocation à défendre ou soutenir le développement de la souveraineté mandrarikane, en Afarée ou au-delà, les unités salutaires caaganistes sont elles des unités combattantes chargées de défendre et soutenir l'intégrité du culte caaganiste.

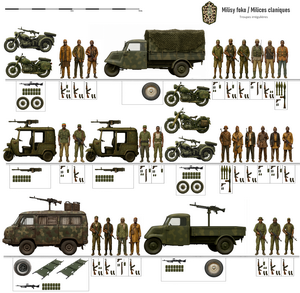

Cellule des forces salutaires caaganistes

(de haut en bas et de gauche vers la droite)

Unité de combat

- 4 soldats professionnels,

- 4 armes légères d'infanterie,

- 1 véhicule utilitaire,

- 2 bidons d'essence (Atlas : mines antipersonnel),

Unité de démolition

- 3 soldats professionnels,

- 1 soldat conscrit,

- 4 armes légères d'infanterie,

- 1 véhicule utilitaire,

- 4 charges exposives (Altas : mines antichars),

- 2 bidons d'essence (Atlas : mines antipersonnel),

- 1 bidon d'acide (Atlas : mines antipersonnel),

Unité d'élimination/assassinat

- 1 soldat professionnel,

- 1 arme légère d'infanterie,

- 1 véhicule léger tout-terrain,

Unité de combat pour le risque chimique

- 4 soldats professionnels,

- 4 armes légères d'infanterie,

- 1 lance-grenades (Atlas : lance-roquettes),

- 1 véhicule utilitaire,

- 2 charges exposives (Altas : mines antichars),

- 6 barils chimiques (Altas : mines antipersonnel),

Unité de démolition

- 3 soldats professionnels,

- 2 soldats conscrits,

- 3 armes légères d'infanterie,

- 1 véhicule utilitaire,

- 4 charges exposives (Altas : mines antichars),

- 1 bidon d'acide (Atlas : mines antipersonnel),

- 1 lance-grenades (Atlas : lance-roquettes),

- Unités préparées à des actions de guérilla sur le sol mandrarikan.

- Capacité supplémentaire à la réalisation d'attaques contre les masses à l'international.