Son siège est situé à Tikalan, en Akaltie, proche de son centre spatial équatorial, d'où sont lancés tous les engins spatiaux aleuciens.

Le centre de contrôle général se trouve à Kopip, en Napalawie. Les centres de recherche et développement des technologies spatiales sont pour la plupart dans les autres pays participants (Sterus, Lermandie, Westalia, Yukanaslavie, Hasparne, Saint-Marquise et Icamie).

L'ASNA possède aussi 4 observatoires astronomiques : un sur l'île de Nacuot (Akaltie), dans l'hémisphère Sud, un au Sterus sur l'équateur et deux en Lermandie dans l'hémisphère Nord.

Un réseau universitaire a également été monté entre les pays membres afin de former les futur(e)s ingénieur(e)s qui travailleront pour l'agence et les entreprises partenaires.

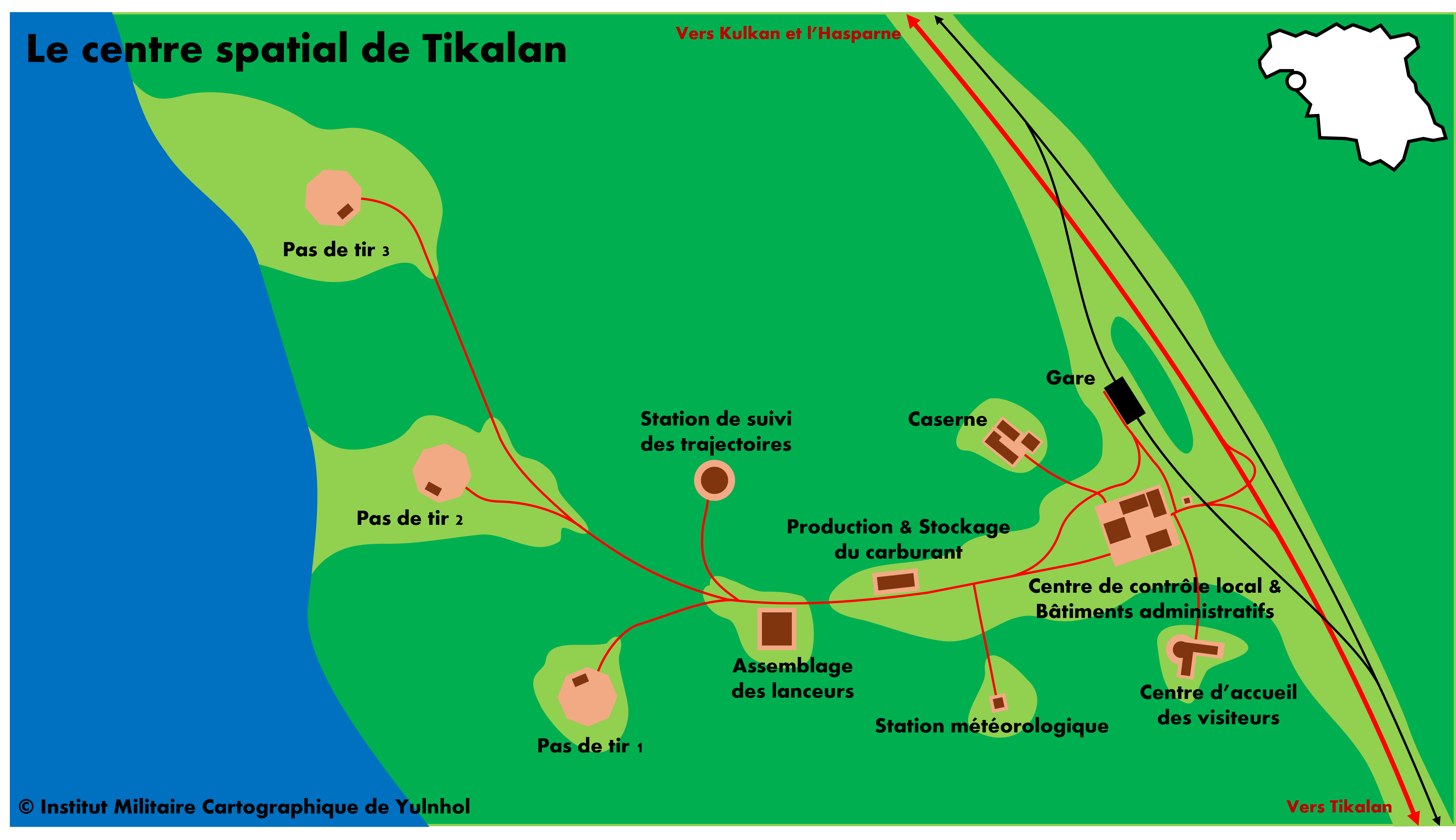

Le centre spatial de Tikalan, situé sur la côte du Nord du territoire de la cité qui lui a donné son nom. Il comprend trois pas de tir, adaptés pour les tests et utilisation de plusieurs lanceurs sur la même période.

Informations générales

Activités

- Historique des lancements

- Annonces officielles de l'ASNA (lancements, collaborations...)

- Liste publique d'engins en orbite

- Kolko

- GPA

- Faunus

- Le lanceur Aleucia I

- Le lanceur Aleucia II

- Les satellites Kivila (géolocalisation)

- Les satellites Yulnhol (optique)

- Les satellites Barba (communication)

- Les satellites Dakantia (prospection minière, cartographie des sous-sols)

- Les satellites Stratis (observation de l'atmosphère)

- Les satellites Ascaritz

- Les satellites Tàvusu Pyàhu

- Le Centre Spatial de Tikalan

- Les observatoires méridionaux, équatoriaux et septentrionaux

- Le Centre de Contrôle de Kopip

[b]Période de fonctionnement :[/b] nombre

[b]Nombre de satellites dédiés :[/b] nombre

[b]Nombre planifié de satellites dédiés :[/b] nombre

[b]Modèles des satellites utilisés par le programme :[/b] modèle

[justify]texte[/justify]

[center][img=lien]légende[/img]

[i]légende[/i][/center]

[b]Période de service :[/b] nombre

[b]Nombre de lancements effectués :[/b] nombre

[b]Nombre de lancements réussis :[/b] nombre

[b][size=0.8][HRP][/size] Matérialisé par :[/b] X missiles lvl 8

[justify]texte[/justify]

[center][img=lien]légende[/img]

[i]légende[/i][/center]

[b]Période de service :[/b] nombre

[b]Nombre de ces satellites en orbite :[/b] nombre

[b]Programmes utilisant ces satellites :[/b] programme

[justify]texte[/justify]

[center][img=lien]légende[/img]

[i]légende[/i][/center]