Cette page est actuellement en travaux, des mises à jour seront effectués régulièrement après approbation du Secrétariat d'etat aux communications électroniques.

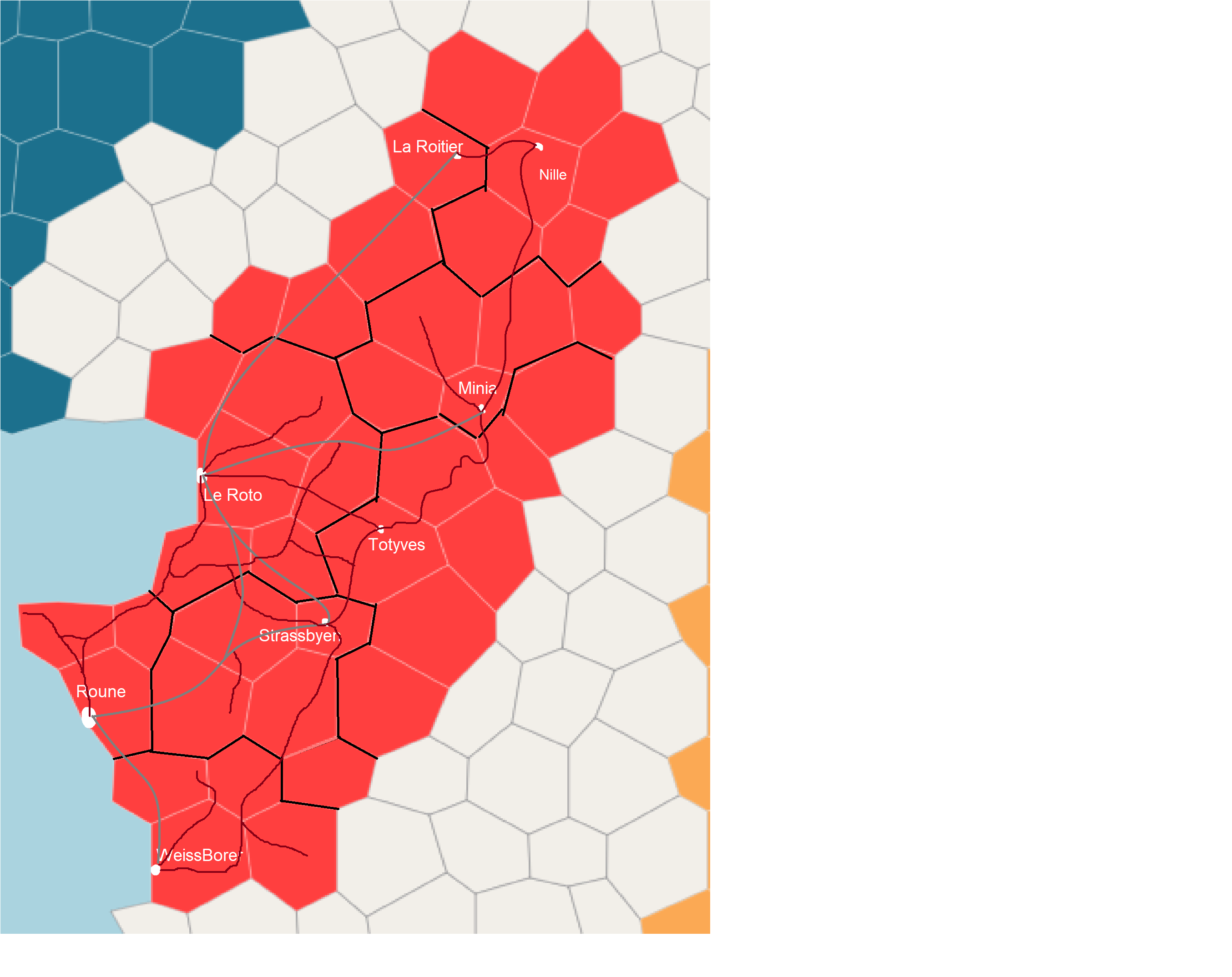

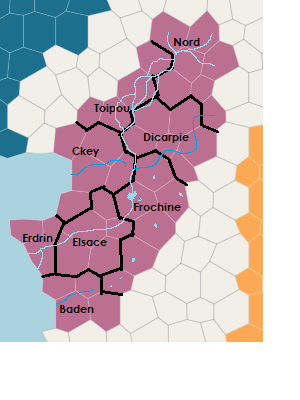

Canta est une monarchie fédérale divisée en 8 duchés. Chaque duché jouit d'une certaine indépendance mais cependant d'importantes fractures existent entre les duchés, ainsi les Pays de l'Erdrin et la Côte Ckey, très peuplé, aux grandes villes dynamiques et aux industries de pointes dominent les autres duchés comme le Toipou, les Terres du Nord ou la Dicarpie, dont l'économie principalement ouvrière tourné vers le textile et l'industrie lourde a du mal à se renouveler. Deux duchés sont classés comme "intermédiaire", l'Elsace et le Baden, en effet ils représentent la puissance agricole du pays avec près de 75% de la production du pays mais leur relief parfois difficile crée un certain nombre d'endroits reculés et pauvres. Enfin le dernier duché, la Frochine, ne compte que quelques milliers d'habitants puisqu'il est presque essentiellement composé d'un massif escarpé vivant grâce à la sylviculture, cependant c'est ici que se trouve Totyves, véritable capitale commerciale du pays où se trouve d'immenses centres commerciaux et accueillant des touristes du monde entier. Roune la capitale du pays accueille toutes les institutions du pays (palais royal, parlement, ministère…), elle se trouve sur le delta du fleuve Erdrin dans les Pays de l'Erdrin. Le pays doit ainsi faire face à ces fractures territoriales mais également à sa dépendance aux importations de matière première : pétrole, métaux… et à la relative faiblesse de son agriculture composé de petites fermes faiblement mécanisées et à la quasi majorité bio. Géographiquement le pays est coupé en deux par le fleuve Erdrin et son climat est relativement clément sauf en Frochine et dans certains coins reculés du Baden.

Mentalité de la population :

La population cantaise est un mélange de soumission au pouvoir mais également d’un dégagisme constant de la classe politique. En effet, le souverain et les familles ducales sont extrêmement respectés par toute la population mais les élus nationaux sont très mal vus et des manifestations ont régulièrement lieu contre le chancelier dans les grandes villes du pays. Cependant les cantais sont accueillants, chaleureux mais également râleur sur le coût de la vie, un dicton dit ainsi “le commerçant lui donnerait de l’argent qu’il trouvera toujours ça trop cher”. Quelques tensions peuvent émerger ponctuellement entre les habitants dits “Nata” des Pays de l’Erdrin de la Côte Ckey, de la Frochine et de Baden majoritairement francophones et aux traits physiques particuliers : grands, peau très blanches, yeux très bleus, beau et ceux dits “Cata” situés dans les autres duchés aux langues plus variées : allemand et suisse allemand, italien… et généralement de petites tailles. En effet, les lieux de pouvoir et le cœur économique sont situés en territoire Nata et les Cata aimeraient une meilleure répartition territoriale de l’activité économique.

Place de la religion au sein de l'État :

Canta possède une religion d'État : le catholicisme rounnais qui est pratiqué par plus de 85% des habitants du pays, les églises, les monastères sont construits et financés par l’Etat fédéral, le clergé est payé par les duchés. Cependant la culture est encore imprégnée par les anciens cultes polythéistes.

Principaux personnages :

Thomas Ier, 1795-1901, premier roi de la VIe dynastie, jeune général à la beauté légendaire à l'origine de la Révolution Politique de 1817, il est fait roi la même année et est à l'origine des institutions encore en place dans le pays. Chaque ville du pays comporte une statue à son effigie, souvent représenté debout regardant au loin en costume de général à l’âge de 25-30 ans. Il est le plus long souverain à avoir régné de 1817 à 1899 soit 82 ans.

Maurice de Ckey, Minerve Norter et Arnold Konisburg, fondateurs du royaume en 389 quand ils effectuent l'alliance de leurs 3 duchés (Ckey, Frochine et Baden) pour récupérer le delta de l’Erdrin, cette alliance victorieuse dite “de Daden” du nom ou elle a été faite effectuera la conquête totale du pays tel qu’il est aujourd’hui en 404. Leurs descendants sont toujours au pouvoir dans les 3 duchés et tous les élus prêtent serment sur un caillou provenant de la clairière de Daden ou a été fait le serment.

Augustine II, actuelle souveraine du pays, réconcilie définitivement le peuple et la famille royale en favorisant de grandes réformes sociales comme la retraite à 60 ans, les 6 semaines de congés payés, la semaine de 4 jours…

Politique internationale :

Canta se veut comme un pays “neutre” voulant établir des relations amicales et sereines avec tous les pays du globe. Son principal but est de maximiser son commerce extérieur cependant elle veut privilégier des relations avec des pays prônant la démocratie et la liberté.

Géographie :

Cette carte présente les principaux cours d'eau du pays, en bleu clair et traversant toute la Fédération se trouve l'Erdrin. En bleu foncé sont représentés les 3 autres grands cours d'eau du pays, en Ckey, vous trouverez la Tulebule, dans le Baden l'Erbre et le plus grand affluent de l'Erdrin, l'Anvague.

Duchés :

- Erdrin, 1,8 millions d'habitants

- Ckey, 1.5 millions d'habitants

- Baden 1.3 millions d'habitants

- Elsace 1.2 millions d'habitants

- Toipou 1.1 millions d'habitants

- Nord 1.1 =millions d'habitants

- Dicarpie 1 millions d'habitants

- Frochine, 234.000 habitants

Les capitales ducales :

- Roune, Erdrin, 26630, 756.000h

- WeissBorer, Baden. 26829, 345.000h

- Le Roto, Ckey. 26824, 420.000h

- StrassByen, Elsace 27023, 180.000h

- La Roitier, Toipou 27214,156.000h

- Nille, Nord 27411, 111.000h

- Minia, Dicarpie 27414, 99.000h

- Totyves, Frochine 27219, 180.000h