Index du forum

Continents

Eurysie

Velsna

[Lore] Ressources historiques, géographiques et culturelles

Atlas Géographique et culturel

Posté le : 16 déc. 2023 à 22:40:45

Modifié le : 05 juin 2025 à 23:37:53

197

Posté le : 17 déc. 2023 à 14:27:59

2346

Enseignement supérieur à Velsa, visite des lieux

Posté le : 18 déc. 2023 à 10:07:18

2009

La clientèle, lien social fondamental à Velsna

L’autre jour alors que j’effectuais avec mon convoi de touristes la visite routinière des canaux de la ville, un étranger vient me voir et me posa une question très pertinente : qu’est-ce que la clientèle ? Sans doute avait-il dû entendre ces mots de la bouche de quelconque velsnien de bon matin, toujours est-il que c’était le premier étranger à véritablement s’intéresser à la question. Je tente alors de lui expliquer avec des mots simples : « Velsna n’est pas un endroit comme les autres en ce qui concerne la politique vois-tu. Ici, les votes s’achètent. Tu vas me dire : c’est de la fraude ? Mais j’ai envie de répondre : est-ce de la fraude lorsque celle-ci est mise en place de façon institutionnelle ? Tout le monde triche ici, tout le monde ment. Même moi en ce moment, je pourrais être en train de te mentir parce que j’ai vendu mon vote à un sénateur. Je pourrais te dire que les fonds des canaux sont propres parce que le Maître des canaux veut faire croire à tous les touristes que cet endroit est parfait. Tu vois ce que je veux dire ? »

C’est comme cela que ça se passe à Velsna. Le monde moderne a beau nous avoir rattrapé, l’industrialisation a peut-être permis à beaucoup de Velsniens de s’enrichir au-delà de cette petite élite économique, mais au final le système a survécu. On ne se débarrasse pas facilement de 1300 ans d’un système clientéliste. Me concernant, j’ai en effet vendu mon vote à un sénateur pour que celui-ci m’accorde les fonds nécessaires à l’inscription de mon fils à la Faculté de Philosophie de Velsna. Il deviendra peut-être un Homme politique qui fera perdurer ce système en plaçant d’autres gens sous sa clientèle…

Les élections sénatoriales se gagnent ou se perdent en achetant des places d’université à des familles entières. Je ne dis pas que c’est un bon système : d’autres nations font bien mieux que nous sans la clientèle et je pense qu’aucun système n’est fondamentalement bon en soi. C’est l’Histoire qui nous a poussé vers ce système-là, des évènements qui auraient pu ne pas arriver. Si cela peut te rassurer au ca où tu n’aimerais pas notre façon de faire, sache que j’ai l’impression que les esprits sont en train d’évoluer sur le sujet…

Posté le : 19 déc. 2023 à 19:49:29

3931

Lieux de Pouvoir de Velsna, Épisode 1 : l'Arsenal

Lorsqu’on pense à Velsna, on peut évoquer sa vie artistique, on peut mentionner son système politique qui paraît étrange aux gens du dehors, on peut aussi parler de sa gastronomie…pourquoi pas. Mais la majeure partie des étrangers connaissent Velsna pour la place qu’elle a eu dans l’Histoire maritime mondiale. C’est pourquoi, aujourd’hui étranger, je vais te parler du catalyseur historique de cette puissance, une institution à l’Histoire mouvementée, l’Arsenal de Velsa.

Premièrement, doit-on vraiment parler d’un Arsenal, ou des arsenaux ? Parce que oui, l’Arsenal auquel on pense est certes l’actuel siège du bien-nommé « Bureau de l’Arsenal », car il reprend une partie de ses bâtiments historiques. Mais aujourd’hui, les vrais arsenaux ne sont pas à Velsna même, ils ont été reconstruits au début du XIXème siècle sur le front de mer qui borde la lagune de Velsna. Mais soit, trêve de digression, tu es venu pour « l’Arsenal », pas vrai ?

Quand on pense Arsenal, il faut penser flotte, et Velsna commence à se faire une renommée sur les eaux à partir du XIème siècle environ. C’est à cette même période qu’est construit le premier Arsenal, à l’emplacement exact des bâtiments actuels. Cependant, nous en avons plus aucune trace. Pour avoir des vestiges en place, il nous faut remonter au XIVème siècle, les fondations de l’Arsenal datent de cette période. Mais comme tu t’en doutes, il a subi une multitude de reconstructions, rien que cette façade que tu observes, elle est un vrai puzzle : les fondations sont XIVème, la façade est XVème et les toits ont été refaits au XVIIIème après un incendie.

Mais soit, tu te demandes ce qu’on y faisait dans cet Arsenal durant cette période dorée de la Renaissance, pas vrai ? Ce n’est pas sorcier, des navires certes, mais pas n’importe lesquels, regarde par toi-même.

Des goelasses, on les appelait comme ça. Imprononçable je sais, mais c’est leur nom. C’était une évolution des trières de l’antiquité, mais beaucoup plus manœuvrables et rapides. Leur coque était souple, absorbait les chocs comme des élastiques, du noyer coupé dans les terres fermes colonisées sur les Auccent indigènes. Mais la magie de l’Arsenal, ce ne sont pas ses navires, c’est l’Arsenal lui-même. Cet endroit, qui à son apogée comptait 17 000 ouvriers, que l’on nommait arsenali, est sans doute l’un des premiers ou l’ont a théorisé le concept de fabrication à la chaîne. Les ouvriers assemblaient à la main des éléments qu’ils avaient au préalable préfabriqué sur des moulures, et il n’y avait plus qu’à les assembler une fois un lot de matériaux livrés. L’Arsenal pouvait procéder ainsi, malgré sa superficie limitée, à la mise à l’eau de 10 navires, de manière simultanée ! Lorsqu’on coulait une goelasse velsnienne, certes chose difficile, une autre apparaissait à l’horizon !

Regarde ces quais, imagines-y des centaines d’ouvriers se presser autour de ces cales sèches. Cet âge d’or a duré le temps qu’il a duré. Au XVIIème siècle, la cité a perdu le contrôle des mers pour le laisser à des Etats-Nations plus organisés, plus solides et plus vastes. La rivalité constante avec la Zélandia a également épuisé les ressources de la cité, et les grandes familles patriciennes ont rechigné de plus en plus devant des pertes financières toujours plus grandes. L’Arsenal a cessé son activité d’origine à la fin du XVIIIème siècle.

Mais ce n’était pas la fin du voyage pour le bâtiment en lui-même. Les velsniens tenaient beaucoup à cet Arsenal, c’était un symbole d’orgueil. L’Ecole de l’Amirauté fondée au XVIIème siècle a continué d’exister dans une partie du bâtiment et prospère encore de nos jours. Le reste de la structure est alors réinvesti par le Bureau du Maître de l’Arsenal, auparavant appelé Maître des Offices, mais qui à partir du XVIIIème siècle s’accapare le contrôle des flottes de la République, un rôle qui jusque-là revenait au Patrice. Depuis lors, quelques remaniements architecturaux ont été réalisés : une partie des anciennes cales sèches a «été ensablée pour y construire des extensions aux bâtiments administratifs du Maître de l’Arsenal. Quatre ont été conservées à des fins historiques. Désormais, c’est d’ici que se fait la diplomatie velsnienne. L’Arsenal ne produit plus de navires certes, mais son pouvoir est intact…il a juste changé de forme. Notre visite est terminée, j'espère qu'elle t'a plu.

Posté le : 20 déc. 2023 à 18:12:14

2909

Lieux de Pouvoir de Velsna, Épisode 2 : Le Palais du Patrice

Tu attendais ça étranger, pas vrai ? On aura parler de tout ce qui a un jour été construit, les touristes ne retiennent que ça en général : le Palais du Patrice.

Cette façade gothique majestueuse en dit beaucoup. Cette bâtisse est un colosse épais et imperturbable, comme doivent être les sénateurs et le Patrice qui siègent à l’intérieur. Les fondations solides d’une République solide, car oui le Palais du Patrice est non seulement le lieu du chef de l’exécutif, en plus d’être le lieu de réunion du Conseil Communal mais il est également hôte des sessions du Sénat de Velsna, de loin l’institution la plus puissante de la République.

Depuis toujours, le palais abrite les quartiers du Patrice de Velsna, c’est la fonction première du site, le reste est venu plus tard. Il y avait un autre palais construit au Xème siècle dont on retrouve les fondations par endroit (ce dernier a été détruit par un incendie a XIIIème siècle), mais tout ce que tu vois ne date pas plus tôt que le XIVème siècle. Il a été construit à une époque où le Patrice avait encore un pouvoir réel sur la cité. Cependant, l’enrichissement progressif de la cité au Moyen-âge l’a de plus en plus mis en concurrence avec les patriciens qui composaient le sénat et dont le pouvoir a fortement cru. Si bien qu’à la fin du XIVème siècle, le sénat a décidé du principe de « cloisonnement » du Patrice, ce dernier n’avait désormais plus le droit de sortir de ce palais sans leur autorisation, ce qui est toujours le cas maintenant.

C’est au XVème siècle que le Sénat s’y installe à son tour, dans une aile séparée du bâtiment et il y tient encore ses sessions encore aujourd’hui. Le Conseil communal et le Patrice dans l’aile nord, le Sénat dans l’aile sud, ces dernières ne communiquent pas, comme s’il y avait en réalité deux bâtiments en un seul. Le seul contact (indirect) est la cour intérieure que tu vois là :

Indirect parce que la cour n’est accessible qu’au sénateurs et non au conseil, comme un rappel volontaire qu’à Velsna, le législatif aura toujours le dessus sur l’exécutif, les représentants seront toujours au-dessus des princes. Le Patrice ne peut voir la cour que de ses fenêtres, frustrant non ?

Bon, passons au clou du spectacle : les curiosités. Peu de personnes le savent, mais il y a des cachots dans le Palais, à la fois en haut et en bas, à la cave et au grenier. On ne les uttilise plus bien sûr, elles ont été réaffectées il y a de ça 200 ans, mais elles avaient des noms fort poétiques : la prison des eaux pour l’une, la prison du soleil pour l’autre. Vois-tu, Velsna est littéralement construite sur l’eau, que crois tu qu’il se passe aux sous-sols lorsque la lagune est en crue ? L’eau monte, et le prisonnier se retrouvait avec les jambes immergées. Inutile de te dire qu’en hiver, ces prisons devenaient un piège glacé. Et en été, on transferait les prisonniers dans la prison du soleil. A Velsna en été, il peut parfois faire très chaud, encore plus sous un toit en plomb vois-tu…

Sur cette note macabre, cette étape de notre visite est terminée, j’espère que tu as apprécié. A bientôt étranger.

Posté le : 03 jan. 2024 à 20:44:06

2176

Concepts et culture: le "velsianisme", ou "l'humour du canal"

Une culture, ce n'est pas que des bâtiments et des monuments comme ceux que je vous ai déjà présenté. Une culture c'est avant tout un ensemble de comportements et d'habitudes qui définissent un groupe d'individus : une langue, des coutumes, la reconnaissance d'une organisation politique commune. Ce qui différencie un compatriote d'un étranger.

Et étrangement, ce que me rapportent beaucoup de ces étrangers, c'est une habitude de langage qui ne m'a jamais sauté aux yeux. Et que j’appellerais le "velsianisme". On pourrait le définir comme suit : une formule concise et frappante qui est supposée succéder à un long argumentaire. Cette concision reflète bien le moment où des négociations commerciales sont arrivées à leur terme, souvent négatives, et peut prendre un ton tout aussi bien sérieux qu'un humour cassant. On recense ces expression dans les sources littéraires velsniennes depuis au moins le XIIème siècle.

Certains rhéteurs sont connus pour avoir donné à cette pratique ses lettres de noblesse. Stephano Bocci écrit au XVIème siècle:

"On apprenait aux enfants à mêler, dans leurs propos, le piquant et la grâce, à enfermer beaucoup de sens en peu de mots. Les fondateurs de Velsna avaient donné à la monnaie de fer, je l'ai dit, peu de valeur et un grand poids ; avec la monnaie de la langue ils firent l'inverse ; il la contraignit à rendre un sens riche avec des mots simples et peu nombreux ; l'usage abondant du silence devait donner aux enfants concision et circonspection dans leurs réponses"

Avant d'ajouter:

" Il faut dissimuler sa sagesse, et prétendre n'être que des lourdaud, de façon à ne paraître supérieurs que grâce à nos qualités de négociateur... Voici comment vous pouvez vous convaincre que les velsniens sont les mieux formés à la philosophie comme à la rhétorique : si vous parlez à n'importe quel velsnien ordinaire, il peut sembler stupide, mais à la fin, comme un archer habile, il vous décochera quelque brève remarque qui vous prouvera que vous n'êtes qu'un enfant."

Quelques exemples de "velsianisme" peuvent être recensés dans l'Histoire de la cité, parmi ceux qui l'ont gouverné. Ainsi, lorsqu'un diplomate zélandien envoyé négocié une paix s'étonne au XVIIème siècle de l'absence de rempart à Velsna, un sénateur lui répond simplement "L'eau et les navires sont les meilleurs des remparts."

Posté le : 14 jan. 2024 à 17:57:56

5739

Concepts et culture: le réalisme velsnien au cinéma

Les origines du cinéma velsnien :

L’Histoire du cinéma à Velsna relève d’une grande complexité. Cependant, nous pouvons réussir à la réduire à des constantes et à des dynamiques. Avant de nous consacrer à la période la plus prospère de l’histoire cinématographique du pays, il convient donc de contextualiser la création et l’évolution du cinéma velsnien dans son ensemble.

Apparu précocement vers la fin des années 1890 dans la cité sur l’eau en même temps que la diffusion du kinétoscope, l’industrie cinématographique velsnienne tend toutefois à rester un moyen d’expression considéré comme vulgaire par une grande partie de l’intelligentsia de la République jusqu’aux années 1920. Il s’agit alors d’un divertissement populaire dans une cité où aucune salle de cinéma n’existe encore et auquel on peut assister dans des cafés et des débits de boissons à l’occasion de séances nocturnes dans le meilleur des cas, dans des tentes de fortune au cœur des foires dans le moins bon. Jusqu’aux début des an années 1910, la plupart des films, en vertu des contraintes imposées par le kinétoscope ne font pas plus de quelques minutes.

Les masses aisées ne font pas encore grand cas des innovations successives qui vont avoir lieu dans le domaine de la cinématographie dans les années suivantes. En effet, le cinéma, vu que comme une simple curiosité optique ne parvient pas encore à attirer les auteurs issus du théâtre et qui conçoivent ce dernier comme l’art noble par excellence, et qui passe bien au-delà de toutes les contraintes techniques du futur 7ème art.

On peut ainsi dire que dés sa création, le cinéma est un outil de stratification sociale, à défaut de ne pas être encore un outil de transmission de ces rapports de classes inégalitaires qui règnent à Velsna.

Plusieurs innovations finissent par le remplacer le kinétoscope, permettant par la même occasion aux films de prendre des caractéristiques de plus en plus ambitieuses. L’apparition et la diffusion du cinématographe, qui synthétise des technologies et théories déjà existantes comme le celluloïd en nitrate de cellulose ou le film à 35mm, donne une tout autre dimension à ce moyen d’expression.

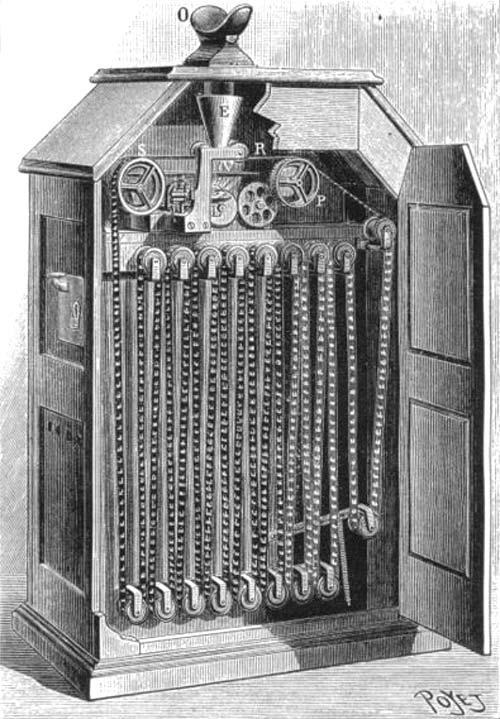

Kinetoscope velsnien (1901)

Les élites velsniennes reprennent rapidement la main sur l’outil de production cinématographique une fois ce dernier devenu une véritable industrie. C’est dans ces années 1910-1920 qu’apparaissent les salles de cinéma, la plupart des grands studios velsniens toujours en activité de nos jours et un véritable processus industriel à grande échelle. Le peplum et le courant romantique est à l’honneur durant toute cette période. Récits historiques, romanesques ou mythologiques monopolisent le grand écran velsnien, loin des contraintes sociales de la majorité de la population et répondant davantage aux codes moraux et esthétiques des chefs d’entreprise, grandes familles et sénateurs. C’est également en ce premier quart de siècle que la propagande, l’information et la publicité s’introduisent au cinéma, les divers acteurs de la vie politique et économique saisissant enfin l’efficacité du cinéma en tant que relais de diffusion de tout type d’idée.

Cependant, loin des paillettes de peplum grandiloquents et de l’omniprésence de la propagande des différentes grandes familles velsniennes qui concevaient le cinéma que comme relais, un nouveau courant tend à émerger dans les années 1940, et qui allait donner au cinéma velsnien ses plus belles lettres.

Caméra cinématographique (1908)

Contre-attaque des masses: Le réalisme velsnien, les tensions sociales comme vecteur d’innovation :

Des noms comme Paolo Santiago, Dino Petrola ou Santino Albicci émergent en cette fin des années 1940. Ayant tous fait leurs classes dans des courants pourtant classiques et issus pour la plupart de milieux aisés, ces cinéastes commencent à se réunir en une confrérie, « Le cercle des socios », et à développer une nouvelle théorie du cinéma devant le succès de moins en moins important d’un art plus classique. Loin des films populaires tout en se tenant tout aussi loin des peplum et des drames bourgeois, le réalisme velsnien fait progressivement son apparition.

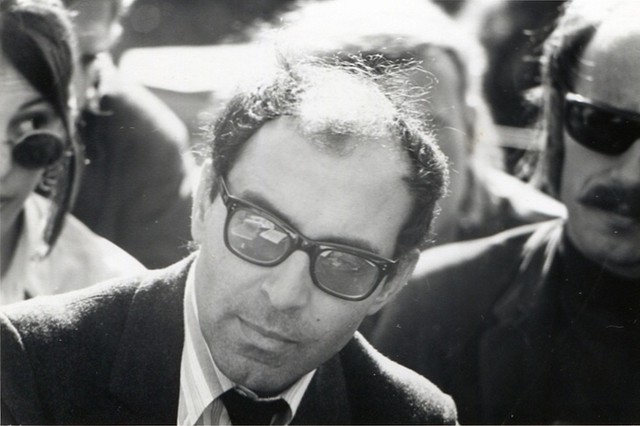

Dino Petrola (1960)

Comme son nom l’indique, le réalisme velsnien, dans sa fin première, tend à remettre l’individu (et avant tou son contexte social) au centre de l’objectif de la caméra. S’inspirant davantage des documentaires que de leurs prédécesseurs d’où ils proviennent pourtant, la génération des socios invite le quotidien sur le grand écran, dévoilant les tracas d’une société laborieuse. Si le quotidien entre dans la salle de cinéma, les caméras commencent alors à sortir dans la rue, loin des décors aux dimensions pharaoniques. Cette caractéristique devient l’ADN du réalisme velsnien. Velsna en Hiver, dont l’intrigue se centre sur le quotidien des marins vivant de la pêche, devient un succès incontournable qui fait sortir le cinéma velsnien de ses frontières pour la première fois de son Histoire.

Poussant de plus en plus loin l’aspect contestataire du genre réaliste, Les raboteurs de parquet, réalisé par Santino Albicci en 1949, met en scène aux yeux de l’étranger le récit d’une grande grève des domestiques de Velsna, évènement qui a véritablement eu lieu simultanément au tournage du film, en insérant dans ce cadre documentaire des comédiens amateurs.

Les raboteurs de parquet (1949)

Poussant le code réaliste à son extrémité, certaines scènes ne sont alors plus conçues pour faire avancer une intrigue jugée artificielle, mais sont volontairement rallongées, poussant l’objectif de la caméra à se focaliser sur des mouvements du quotidien pour donner un sentiment de réel au spectateur. Il y aussi peu de coupes que possibles et les effets de montage sont réduits à leur minimum car ce dernier doit être soumis au réel et non l’inverse. Le réalisme fait la part belle aux héros jeunes et ordinaires, qui vivent certes dans un cadre d’exploitation plus large qu’eux même, mais qui se complaisent souvent à ne se soucier que de leurs intérêts personnels, s’inscrivant dans une critique de l’individualisme où cette attitude court-termiste finit bien souvent par leur faire défaut.

Le réalisme connait de belles heures mais finit par se tarir dans le courant des années 1950-60, sous l’effet du retour en force des producteurs de films à gros budget qui ouvrent un nouveau cycle de domination du 7ème art par l’élite économique velsnienne…

Posté le : 25 jan. 2024 à 17:40:26

4219

Concepts et culture: le carnaval de Velsna

En premier lieu et c’est l’information sur ses origines que la plupart des velsniens savent : le carnaval, indubitablement correspond à une date du calendrier des fêtes religieuses catholanes. Mais on ne peut pas réduire l’évènement à sa portée religieuse, le carnaval de Velsna est un peu plus que ça, car il est devenu une fête populaire qui dépasse ce cadre. Retour à l’Histoire.

La première attestation des festivités du carnaval dans l’Histoire de Velsna est difficile à déterminer et suscite des débats de par le manque de sources écrites fiables. L’historien Luis Prado place son origine dans les spectacles de rue théâtraux de rue qui apparaissent vers le XIème dans la cité sous l’influence de l’immigration de plus en plus importante en provenance de la cité de Léandre où de telles coutumes existaient déjà. Ainsi, si la tradition des carnavals masqués existe aussi à Fortuna, elles n’ont pas de lien de parenté directe avec les festivités en cours à Velsna. Les premiers témoignages de ces évènements ne se retrouvent pas dans des documents officiels qui n’ont l’air de n’y prêter aucune attention mais essentiellement dans des témoignages en procès pour trouble à l’ordre public. Son origine spontanée et populaire est donc plus que probable.

Cette fête revêt également dés ses origines d’un vecteur de cohésion sociale et populaire. C’est avant tout une fête civique qui agrège autour d’elle les citoyens d’un quartier, qui vont entrer en concurrence avec ceux des quartiers voisins dans une véritable course à l’imagination dans la conception de leurs costumes, de leurs masques ainsi que dans le cadre de jeux mettant aux prises les dits habitants.

Au fur et à mesure des années où la fête génère plus de cohésion que de mécontentement parmi les riverains, la République commence elle aussi à vouloir s’approprier cet évènement. A partir du XIVème siècle, le Sénat tente ainsi d’imposer un calendrier des fêtes. Le carnaval fait son entrée au sein de l’aristocratie et par la même occasion, les jeux du carnaval deviennent de véritables divertissements publics de masse aux frais de patriciens soucieux de fidéliser une clientèle populaire. Il devient ainsi de l’intérêt de ces derniers de dépenser sans compter dans une débauche de festivités : course de taureaux, spectacles de funambulisme en haut du Palais des Patrices, construction de théâtres permanants…). Cette période entre le XIVème et le XVIIIème siècle marque ainsi l’apogée du carnaval en termes de spectacle et du nombre de participants. Cependant, dans ce processus, le carnaval a perdu beaucoup de sa signification d’origine qui était celle d’un moyen de cohésion sociale : les concours entre les différents quartiers de la ville ont ainsi disparu et c’est l’enthousiasme même autour de ces fêtes qui s’étiole à partir du XVIIIème siècle. De plus, le déclin économique de la ville à partir de cette époque ne facilite pas la tenue du carnaval dont l’ampleur se réduit.

Au XIXème siècle, le carnaval de Velsna a pour ainsi dire quasiment disparu. Les initiatives pour le ressusciter se multiplient à partir de la fin du siècle. Les autorités de la République tentent alors d’y associer de nouveau les masses au travers de comités locaux et de revenir aux racines de la fête. Dans le même temps, des riches aristocrates financent de nouveau des jeux, sans l’ampleur d’autrefois cependant. Il existe des différences : les spectacles impliquant les animaux, trop chers, ont disparu.

Au XXème siècle et de nos jours, le carnaval est redevenu un enjeu économique majeur en raison de l’avènement du tourisme de masse que l’on a accusé de dénaturer la fête et de lui faire perdre son sens profond. Le développement de la publicité et du marketing a eu tendance à de nouveau faire oublier ses origines simples et populaires. Beaucoup de velsniens considèrent le carnaval d’aujourd’hui comme le produit de cartes postales vulgaires, et un prétexte pour des multinationales de s’enrichir, dont certaines ne sont mêmes pas velsniennes.

Le carnaval de Velsna peut ainsi se résumer au-delà de son aspect religieux, à ses contradiction internes, entre célébrations spontanées et masses et réappropriation par une élite économique à travers les âges.

Posté le : 02 avr. 2024 à 19:32:36

9016

A tort, que ce soit à Velsna ou a l’étranger, l’on a tendance à dire que notre pays n’est pas particulièrement industriel, porté sur le secteur des services bien davantage. Mais ce ne serait que mal connaître l’histoire de l’automobile à Velsna, et en particulier celle du groupe Strama, qui aujourd’hui est une entreprise regroupant une bonne part de l’activité dans ce secteur, et qui a été en situation de quasi-monopole sur nos routes pendant plusieurs décennies. Retour donc, sur cette épopée industrielle et sur le phénomène de l’automobile dans la société velsnienne.

Avant Strama, des balbutiements d’une industrie à la constitution de l’entreprise (1901-1910):

Apparue au début des années 1900 dans la République, principalement par le biais de modèles déjà existants en Zélandia et à Teyla, l’automobile connait à Velsna un développement relativement tardif à Velsna si on le compare à ses voisins. Non pas que que la population s’y intéresse moins, mais que les conditions économiques n’y sont pas réunies. En effet, la topographie du pays, considérée comme particulièrement défavorable à son expansion, joue certainement un rôle dans la réticence des industriels velnsiens du début du XXème siècle à l’investissement (on rappellera qu’une partie du pays est composé de plaines marécageuses et que les rues de la capitale sont constituées d’un ensemble de canaux). Strama est avant tout le fruit d’une initiative personnelle : celle de Girolamo Strama. Cet individu n’est ni un technicien versé dans la mécanique, ni un industriel, mais un financier déjà connu sur les places boursières velsniennes pour ces placements judicieux et son enrichissement rapide dans les années 1890, en particulier dans le secteur du transport ferroviaire. Ce dernier, alors en voyage en Zélandia puis à Teyla, remarque alors le développement spectaculaire que l’automobile a connu. Sénateur en son état, celui-ci revient aussitôt à Velsna pour informer ses confrères de l’Assemblée de son projet d’établir la première véritable marque automobile velsnienne, si l’on excepte les tentatives amatrices à plus petite échelle qui existent déjà dans le pays.

Il réussit à convaincre le Sénat de l’utilité publique de posséder en cette période de révolution industrielle une entreprise proprement nationale de construction automobile, qui pourrait être à même de permettre à Velsna de rattraper un certain accumulé dans ce secteur. C’est ainsi, en levant auprès de plusieurs sénateurs un capital estimé à 1 million 200 000 florius, que l’industriel présente à la chambre du commerce de Velsna le dossier de création de Strama Automobiles le 21 juin 1902. L'idée phare de Girollamo Strama était de produire rapidement des automobiles utilisables par le plus grand nombre, bien loin de ce qui était considéré à l’époque comme étant un transport réservé à une élite. Copiant les modèles d’usinage à la chaîne déjà existants en Aleucie et dans une moindre mesure, à Teyla, Strama s’éloigne des autres constructeurs velsniens de l’époque, centrés sur une vision élitiste de l’automobile, et cantonnée à la production de véhicules sur commande. Enfin, tout comme ses modèles aleuciens, Strama abandonne le modèle industriel velsnien qui consistait à séparer les entreprises de fabrication de châssis, qui étaient assemblés par des entreprises tiers, et le reste de la structure de l’auto, qui elle était à la charge du constructeur automobile. Tous ces facteurs aboutissent ainsi à une baisse conséquente des coûts de production. La première usine de Strama est inaugurée le 2 février 1903 à Saliera, dans le sud du pays. Ainsi commence l’aventure Strama.

Si Strama est établie et commence à se constituer en société automobile hégémonique dès le début du XXème siècle grâce à son modèle de gestion novateur, l’entreprise se contente dans un premier temps de racheter les brevets d’exploitation de modèles déjà existants à l’étranger, n’ayant pas encore me degré d’expertise nécessaire à la conception de ses propres modèles avant les années 1910, data à laquelle nait la première véritable Strama, la S01.

La Révolution S01 et la naissance d’un empire industriel (1910-1950):

Simple de conception et robuste, la S01 se distingue davantage par les facteurs de sa conception que par son architecture propre. Moteur à propulsion de 20 chevaux pour un poids de 700 kilos, et ce pour une vitesse maximale de 45 km/h. Il s’agit bien du processus de fabrication à la chaîne qui fait de la sortie de la S01 une véritable révolution, mettant une nation sur quatre roues et plongeant définitivement les routes de la République dans le XXème siècle. De même, Girolamo s’attache dés le début de l’entreprise à mettre sur place une masse salariale fidèle à l’entreprise en affichant des salaires bien plus élevés que ceux de toute concurrence éventuelle, solution couteuse dans un premier temps mais qui permet à ses employés d’acquérir par la suite leur propre modèle de S01, phénomène à la base d’un véritable cercle vertueux. En tout et pour tout, la S01 s’écoulera à près de 600 000 exemplaires entre 1910 et 1929, parvenant même à se faire une petite place à l’international et propulsant Strama en tant qu’entreprise solidement établie dans le secteur.

Cette explosion de la S01 correspond avec l’expansion des usines de Saliera où le nombre d’employés passe de 6 000 en 1910 à 30 000 en 1930. L’entreprise accompagne le développement technologique du secteur automobile tout en se diversifiant dans tous les types de transport à quatre roues : camionnettes, camions et les premières motos, un mode de transport phare pour un comme Velsna où le réseau routier souffre dans cette première moitié de XXème siècle de sérieux problèmes d’adaptation. Les premières véritables concessions automobiles font leur apparition dans la foulée, encore une fois, il s’agit d’une première dans ce pays. Ainsi, si on devait trouver un facteur de succès de Strama dans ses premières années, il s’agirait d’une innovation constante en matière de communication et d’organisation du travail.

De la mort de Girolamo Strama à l’entrée de Strama dans les grandes catégories sportives, l’apogée de Strama (1950-2000):

Une page se tourne en 1951 avec la mort du fondateur de l’entreprise, Girolamo Strama, qui avait acquis au Sénat et auprès de la population le surnom de « Capo di tutti auto ». Restant dans le giron familial, son fils aîné, Guillermo Strama prend alors la tête du conseil d’administration de la marque, dans un contexte de forte croissance des effectifs. La construction de plusieurs autres usines se fait au cours de ces années dans les territoires outre-mer de Velsna, fortement sous-développés et proposant des grilles de salaires beaucoup plus faibles que la métropole.

Les années 50, qui voient l’avènement d’une véritable société de consommation font revoir les critères de confort des velsniens à la hausse, et forcent la marque au S à concevoir des modèles alliant prix bas et aisance sur route. Ainsi est conçue la S06, petite voiture compacte, symbole de la dolce vita à la velsnienne des années 1950 et 60. Coupé trois portes conformément à la tradition en vigueur dans l’entreprise, la S06 est également la dernière monture à propulsion arrière de Strama, dans un contexte où les besoins de stabilité sur route dans un pays de plus en plus motorisé deviennent une priorité. Encore aujourd’hui, il s’agit de la Strama la plus vendue de l’Histoire du groupe, avec plus d’1 millions d’exemplaires au compteur. L’entreprise est alors à son apogée et détient un monopole indiscutable sur le secteur automobile velsnien.

En parallèle, Strama s’engage de plus en plus dans des épreuves sportives internationales dans les années 1970 avec un succès variable. Si l’expérience en monoplace n’est pas concluante, où la marque au S n’arrivera jamais à décrocher un titre motoriste, le groupe devient un habitué des rallyes, où la marque peut se targuer de pouvoir concurrencer ses homologues raskenois. La situation de Strama reste ainsi stable jusqu’au début des années 2000 qui marquent un grand tournant dans l’Histoire de l’entreprise…

De la stagnation à la crise (à partir des années 2000) :

Le contexte de mondialisation qui a cours de façon de plus en plus prononcée à partir des années 1980 constitue le premier facteur d’une crise latente qui se dessine au sein du groupe. En effet, Velsna s’ouvre de plus en plus sur le monde, que ce soit politiquement et économiquement, ce qui n’est pas sans conséquence sur le marché de l’automobile. Du jour au lendemain, les velsniens ont accès à des véhicules étrangers, pour certains moins chers et d’une fiabilité supérieure. L’image de l’entreprise est ainsi rognée petit à petit en même temps que ses parts de marchés et les effectifs du groupe. Alors qu’en 1990, Strama constituait 85% du parc automobile velsnien, il n’est plus que de 21% en 2013. De même, l’installation d’usines d’entreprises étrangères sur le sol national a conduit à une mise en concurrence directe sur les salaires, qui obligent Strama à augmenter considérablement les dotations des cadres et du secteur de l’innovation afin d’éviter une fuite des cerveaux.

Sur le plan budgétaire, ces différents facteurs commencent à se faire lourdement ressentir, et aboutissent à un rachat par un consortium de sénateurs suivi d’une restructuration complète de l’entreprise en 2012. La plupart des cadres sont remplacés et on introduit dans les départements de ReD des éléments étrangers chargés de redonner une dynamique à la marque à partir de l’innovation, plutôt que de se contenter d’une clientèle acquise, mais qui se réduit progressivement. Reste à voir si cette situation débouchera sur des résultats plus heureux que ces vingt dernières années.

Posté le : 03 avr. 2024 à 20:00:33

8693

L’apparition du soldat-paysan au XIIIème siècle :

Au lendemain de la conquête de l’Achosie par la Grande République, celle-ci se retrouve de fait avec l’administration d’un espace de plusieurs dizaines de milliers de km² à gérer, une tâche inédite pour cette République maritime davantage habituée à gérer ses territoires par un biais indirect et un maillage de cités-libres semi-autonomes. Le problème étant qu’il n’y a en Achosie que deux cités possédant véritablement ce statut et étant peuplées de velsniens : Strombola et Velathri. Ces deux cités se retrouvent ainsi incapables d’administrer un tel territoire, en particulier lorsqu’il est peuplé de populations encore rétives à l’autorité velsnienne. Le Sénat prend alors la décision d’encourager le peuplement des campagnes par des citoyens velsniens, promettant une montée dans les classes censitaires et un financement constant de leurs exploitations afin d’encourager des citadins pauvres à l’installation. Cette aide se fait cependant à la condition que les nouveaux arrivants soient redevables d’un service militaire et d’une tâche de maintien de l’ordre dans les parcelles agricoles qu’ils occupent. C’est ainsi que naît à Velsna le concept de soldat-paysan que l’on baptise rapidement les « chasseurs de Strombola ».

Les premiers chasseurs de Strombola étaient très probablement des fantassins légers, armés d'arcs et de javelots. Ils étaient destinés à la défense de leur région principalement contre les raids d’achosiens refusant l’autorité velsnienne sur l’île, les deux préférant les escarmouches et les embuscades. Cependant, cet équipement est en constante évolution. A partir du XVème siècle, les sources évoquent des chasseurs strombolains assez riches pour constituer une cavalerie de choc lourdement caparaçonnée, en parallèle de ceux gardant un équipement d’escarmouche léger. On fait état de soldats presque universellement recouverts d’armures d’écailles, suffisamment flexible pour offrir une certaine mobilité au cavalier et à sa monture, mais assez résistante pour résister au violent impact d'une charge dans une formation de fantassins.

Cette évolution témoigne indéniablement d’une adaptation des chasseurs aux méthodes des paysans achosiens, qui sont de plus en plus organisés et semblent s’aventurer hors du terrain de la guérilla pour former de véritables armées à la fin de la période médiévale.

De l’indépendance de l’Achosie à aujourd’hui : La fin des paysans-soldats et professionnalisation :

L’organisation des chasseurs strombolains change radicalement avec le guerre d’indépendance achosienne et les guerres zélandiennes. Le caractère de plus en plus permanent des troubles avec les populations achosiennes, rend le système de levée temporaire de propriétaires terriens qui constituait les effectifs des chasseurs strombolains, de plus en plus inefficace. Si dans le nord de l’Achosie, le système des paysans-soldats permet encore de contrôler en partie la population indigène, le maillage des grandes propriétés qui donnent le vivier de recrutement s’effondre complètement dans le courant du XVIème siècle, en raison d’une émigration massive des dits propriétaires, à la fois repoussés par les achosiens mais également attirés par de meilleures perspectives commerciales dans l’exploration de l’Aleucie et de l’Afarée.

Le Sénat de Velsna doit alors intervenir directement en Achosie du Nord afin de préserver ce qui reste de la province de Strombolaine, et réforme de fond en comble les chasseurs de Strombola. Ce qui était une armée irrégulière sous l’autorité de la cité de Strombola est professionnalisée et directement intégrée à l’armée de la Grande République. L’unité devient une troupe de voltigeurs légers armés de mousquets à partir du XVIIème siècle, spécialistes dans le combat en zones forestières, et devant couvrir les ailes de l’infanterie de ligne qui se développe durant toute la période moderne. Si il est toujours nécessaire d’être citoyen de Strombola ou de Velathri pour intégrer le corps, les zones de combats de ce dernier ne sont plus simplement cantonnées à l’Achosie du Nord, mais partout où l’armée de la Grande République opère. L’unité prend ainsi part à la quasi-totalité des conflits qui oppose Velsna à la Zélandia jusqu’au XVIIIème siècle.

Aujourd’hui, les chasseurs de Strombola sont toujours l’un des régiments les plus célèbres de l’armée velsnienne, et parmi ceux qu’elle met le plus régulièrement à contribution. Ces derniers constituent une troupe d’élite d’infanterie légère, toujours spécialisée dans le combat d’escarmouche et de guérilla conformément à son ancienne doctrine. Le recrutement dans le corps est complétement indépendant de la République et est organisé par les membres du corps lui-même, ce qui induit un phénomène de cooptation dont l’hérédité est un facteur important. L’unité est dvisiée entre une section « Strombola », la branche infanterie du corps, et une section « Velathri », la branche du génie et de la logistique dont dépend l’unité. Les plus récents engagements des chasseurs de Strombola remontent aux troubles en Achosie du Nord/Strombolaine dans les années 1950-1990, au cours desquels s’illustre Matteo DiGrassi, actuel homme politique velsnien, dont la famille est particulièrement liée à ce corps, sans pour autant que ce dernier en ait fait partie lui-même.

Les chasseurs de Strombola dans la littérature et le cinéma :

Au-delà de sa simple Histoire de ces hommes que l’on nommait « chasseurs de Strombola », le phénomène sociologique du paysan-soldat a laissé un grand nombre de traces dans la société strombolaine actuelle et par extension, dans la culture velsnienne.

Du point de vue sociologique, encore aujourd’hui, les cités libres de Strombola et de Velathri paraissent plus militarisées que leurs consœurs de la métropole en vertu de leur histoire commune mouvementée avec l’Achosie. En cause, ce sont les deux cités de la République ayant la législation la plus laxiste concernant le port d’armées à feu, peut-être à mettre en lien avec cette mentalité d’auto-défense induite par les chasseurs de Strombola.

Ces derniers ont également laissé un riche héritage dans la littérature, la musique et le cinéma. Du point de vue littéraire, on retrouve trace des chasseurs sous la forme de poésies courtoises et de chanson de gestes héroïsant leurs hauts faits dés la fin du Moyen-âge, à une période où ces derniers semblent perdre leur emprise sur l’Achosie du sud. A contrario, les œuvres achosiennes décrivent les chasseurs strombolains comme des spoliateurs, des tueurs et des criminels ayant passé plusieurs siècles à réduire les achosiens sous une forme de servage au nom de Velsna. Le thème est également abordé par un large panel de balades, de mélodies et de chansons qui ont connu leur heure de gloire entre le XVIIIème et le XIXème siècle.

Plus récemment, le sujet semble avoir été mis au goût du jour par le cinéma velsnien, où le genre du cape et d’épées impliquant la figure du chasseur strombolain dans les années 1950 et 1960. Ces œuvres jouent encore une fois dans un manichéisme entre la figure du chasseur, représentant de l’ordre dans un pays sauvage, à contrario de la figure de l’achosien, celle du barbare destructeur de la civilisation. Mais plus récemment à partir des années 1990 a eu lieu une réévaluation de ces rôles traditionnels et la recherche d’un plus grand respect de la réalité historique, tentant de faire la part des choses parmi ces stéréotypes et ces clichés qui n’ont plus grand-chose à voir avec une quelconque vérité. Dans d’autres cas, le thème des chasseurs strombolains permet juste d’effectuer une transposition de thèmes critiques actuels pour dénoncer le concept de colonisation. Pour conclure, rares sont les figures mythiques à provoquer chez les velsniens un tel panel d’émotions et de fantasmes, reflets d’une réalité déformée par le temps et les enjeux que les époques ont voulu faire revêtir aux chasseurs et aux achosiens.

Posté le : 21 avr. 2024 à 18:42:19

6485

A une cinquantaine de kilomètres au sud de Velsna, sur le littoral, se dresse Umbra, métropole de 400 000 habitants. Là où Velsna serpente parmi des canaux, Umbra prend racine dans son port pour monter dans les collines de l’arrière-pays. L’auteur du XVIème siècle, Umare Locri, nous décrit la ville en ces termes : « Aujourd'hui l'esclave de Velsna, elle était jadis sa rivale. Cette ville, autrefois si puissante par sa force et par ses richesses, la voilà reléguée dans l’ombre de sa maîtresse, elle qui avait été si ombrageuse et orgueilleuse. ». Cette citation en dit long sur l’historique des relations tumultueuses entre Velsna et la deuxième plus grande cité de la République, et nous y reviendrons plus en avant au fil de cet article.

Consécutivement à cette longue histoire, la ville est particulièrement célèbre pour son patrimoine et ses monuments. Le centre historique d’Umbra, marqué par la présence d’éléments remontant pour les plus anciens, au moyen-âge classique, avec ses fontaines, vestiges antiques et palais patriciens, est l’une des plus grandes attractions touristiques du pays. Le centre-ville d’Umbra est ainsi le seul autre avec la vieille ville de Velsna, à bénéficier d’une inscription au Patrimoine national velsnien. Aux abords de la ville, les marais de l’embouchure du fleuve Arna constitue une réserve naturelle protégée par le Sénat de la cité. Le golfe d’Umbra, li aussi, bénéficie d’un haut degré de diversité marine, malgré un déclin relatif de sa faune depuis les années 1980.

Géographie et climat :

Umbra se situe à environ cinquante kilomètres au sud de Velsna et borde-t-elle aussi le littoral velsnien de la Manche Blanche, et est abritée par la baie d’Umbra. Le territoire de la cité est marqué par l’absence presque totale de relief, hormis la colline de Rana qui représente le point culminant de la ville et son centre historique, qui culmine modestement à 110 mètres de hauteur à partir du niveau de la mer. Cela donne à la la ville un aspect de monticule aux navires qui abordent la baie. La ville est le lieu de l’embouchure du fleuve de l’Arna, qui prend sa source plus loin à l’ouest, dans les montagnes du Zagros.

La ville bénéficie d’un climat tempéré océanique. Ce dernier est marqué par des étés chauds et des hivers doux, ainsi que par une faible amplitude thermique. Les précipitations sont fréquentes et réparties tout au long de l'année avec 969,1 mm d'eau et environ 101 jours pluvieux par an. La neige est rare en raison de sa situation sur le littoral. La température moyenne annuelle est de 14,2 degrés.

Morphologie de la ville :

Si Umbra est une cité ancienne, le XXème siècle fut marqué par un développement extrêmement rapide à la faveur de la Révolution industrielle. Ainsi, la vieille ville et le quartier du port sont le lieu de l’expression la plus classique de l’architecture velsnienne baroque, tandis que le reste de l’agglomération est constitué de bâtiments très normalisant et qui ne se distinguent guère des ensembles pavillonnaires communs en Eurysie occidentale. La superficie de la zone urbanisée de la ville est particulièrement importante du fait qu’Umbra ne compte que très peu d’immeubles de plus de quatre étages. L’administration communale est divisée en huit arrondissements, appelés « régio ».

Histoire :

L’Histoire d’Umbra débute avec celle des colons du sud de l’Eurysie dans la région. A partir de la fondation de Velsna, la jeune République prend progressivement le contrôle entre le VIIIème et le Xème siècle. Si cette période est marquée une certaine faiblesse des sources écrites, on suppose que c’est durant cette dernière que des colons velsniens s’installent à l’embouchure de l’Arna, sur le site de la ville actuelle. La date exacte de fondation de la cité n’est pas connue, et le folklore local semble la placer dans la décennie 840, dans le cadre d’un conte populaire mettant en scène la victoire de pionniers velsniens contre un seigneur occitan, lequel leur céda la colline de Rana sur laquelle est bâti le centre historique. Quoi qu’il en soit, la fondation d’Umbra s’inscrit dans cette dynamique du peuplement du littoral velsnien par des vagues d’immigrations provenant d’Eurysie du sud. Des attestations archéologiques permettent également d’accréditer cette thèse.

La cité, qui évolue dans l’orbite de Velsna, ne tarde pas à devenir de la première importance dés le Xème-XIème siècle. On assiste à un développement impressionnant d’installations portuaires et à une densification des activités commerciales tout du long de cette période. On estime que la population de la cité peut déjà atteindre 100 000 habitants à la veille des Guerres Celtiques (XIIème siècle). C’est pourtant au cours de ces dernières qu’Umbra va connaître une certaine régression, à la fois par son importance politique et économique. En effet, la cité ne va cesser de provoquer le courroux de Velsna par ses positionnements successifs dans le cadre d’un conflit aussi long que violent. Le Sénat d’Umbra n’approuve pas la direction que prend la cité mère, officiellement en raison du caractère peu attrayant qu’aurait la conquête de l’Achosie, vue comme une contrée pauvre, officieusement car en réalisant une telle annexion, les patriciens velsniens pourraient se passer d’importations d’Umbra (céramiques, matériaux précieux…). Ainsi, si la Première guerre celtique se solde par une victoire pour Velsna, cela provoque paradoxalement des problèmes économiques graves au sein de sa cité-sœur. De plus, une part significative de sa population est attirée par la fondation de nouvelles cités en Achosie. Cette situation allait se faire durement ressentir dans l’attitude du Sénat d’Umbra durant la deuxième guerre celtique. En effet, ce nouveau conflit, à 20 ans d’intervalle avec le précèdent, allait mettre Velsna dans une posture beaucoup plus critique, et allait encourager Umbra à ouvrir ses portes aux envahisseurs achosiens. Ce changement d’allégeance, bien que bref, a des conséquences désastreuses pour Umbra. Celle-ci se rend ainsi redevable de sanctions financières lourdes de la part de Velsna, et elle perd son statut juridique de cité libre, qu’elle ne retrouvera qu’au XVIème siècle.

Après une période de marasme, en partie due à la perte de ce statut, la Renaissance est marquée par une floraison architecturale et artistique, qui coïncide avec l’essor du commerce colonial velsnien. La ville devient en effet l’un des grands ports de sortie des colons et corgos velsniens faisant route vers l’Aleucie et l’Afarée. La plupart des bâtiments baroques du centre historique actuel sont à dater de cette période. La cité devient un centre de l’art baroque, tant dans l’architecture que dans la peinture, ainsi que de l’art néoclassique à compter du XVIIème siècle. Les touristes étrangers, de jeunes aventuriers aristocrates, en quête des savoirs littéraires et artistiques velsniens, font d’Umbra un passage obligé dans le cadre du « Grand Tour de Velsna ».

A partir du XIXème siècle, les effets de la Révolution industrielle commencent à se faire sentir à Umbra. Mais cette dernière se montre propice à la cité, à contrario du reste du pays. Cette dernière voit ainsi la fondation du groupe de construction navale Laurenti Alfonso, dont le siège est encore de nos jours situé à Umbra. La ville est de nos jours un centre régional prospère qui n’a rien à envier à Velsna sur bien des points.

Posté le : 04 mai 2024 à 19:51:45

7654

La société velsnienne, à toutes les époques, a été caractérisée par plusieurs facteurs : la faiblesse et le manque d’autorité d’un Etat central qui ne veut pas assumer d’en être un, avec le modèle de la cité. En second lieu, le haut degré de stratification sociale des cités velsniennes, qui favorise une certaine violence sociale et politique. Et si ce n’était que cela… quantité d’autres éléments viennent alimenter le phénomène dont nous allons parler aujourd’hui : la préséance du droit coutumier, le concept de justice privée, le sentiment d’appartenance à un système de clientèle et à des cités plutôt qu’à une patrie… Tout ceci se retrouve et vient se condenser pour nourrir ce que les velsniens appellent « les coraggiosi » : le crime organisé.

Origines :

A la base de tout, et en vertu de notre introduction, cette situation de faiblesse d’autorité chronique des institutions a depuis la fin de la période médiévale été à l’origine du brigandage et du banditisme de grand chemin. La première mention de ces criminels, les coraggiosi (dont le mot peut être traduit par « Brave »), peut être retracée au XVIIème siècle. La politique velsnienne de l’époque moderne nécessitait l’emploi par les riches sénateurs de jeunes gens, qui pouvaient former de véritables bandes armées destinées à enlever des opposants politiques contre rançon, ou pour exercer des pressions sur leurs familles. Outre cette activité, ces derniers survivaient grâce au rackett de commerces, qui finalement s’est avérée avec le temps devenir une source de revenus plus stable que le kidnapping. Cependant, on ne peut pas véritablement parler jusqu’au XIXème siècle de crime organisé, mais davantage de phénomène « proto-coraggioso ».

Le facteur déterminant du passage d’un simple phénomène de criminalité à une véritable société organisée intervient lors de la Révolution industrielle. En effet, cette période est marquée par une volonté de la Grande République de se revêtir par un certain nombre d’aspect, des compétences d’un véritable Etat moderne et centralisé. Face à la perte de pouvoir politique (toute relative) de leurs cités libres, certains citoyens, contestèrent de plus en plus ouvertement cette confiscation du monopole de la violence légitime par Velsna. Cette privation de leur pouvoir de justice privée poussa les propriétaires terriens à engager des coraggiosi en plus grand nombre, lesquels commencèrent à former des sociétés beaucoup plus organisées et hiérarchisées que les phénomènes qui les précédèrent. C’est ainsi que naissent, sous la houlette de ces propriétaires qui deviendront les premiers grands barons criminels, la « société des coraggiosi ».

La faiblesse de l’Etat central a favorisé la substitution de cette autorité, malgré tous les efforts déployés, par la loi des coraggiosi, arpentant les campagnes et constituant des réseaux de fidélité, organisant la « protections » des autres propriétaires par extorsion. Progressivement, les coraggiosi vont dans certaines régions, en particulier les plus reculées de la République, constituer un véritable Etat parallèle en infiltrant les administrations, en usant de la corruption des sénats locaux, avec une organisation territoriale et une organisation interne digne d’une entreprise. Le vol de bétail et l’extorsion sont encore les deux principales sources de revenu de ces criminels, mais cela ne va pas durer longtemps avant que la mondialisation fasse son office…

C’est à cette époque que l’on suppose que la société des coraggiosi adopte son organisation interne définitive. La société se structure de manière très hiérarchisée avec à son sommet une commission, appelée « Il Senato », comme une manière de rappeler la volonté de légitimation du pouvoir. Elle est composée de chefs des Commissions locales. Une commission locale est à son tour composée de chefs de secteur, les capo. Lesquels sont dirigés par plusieurs familles (des gens) avec à sa tête un chef de secteur.

Diversification et développement du réseau à l’échelle mondiale (XXème siècle à aujourd’hui):

Le XXème siècle correspond avec une véritable explosion du phénomène des corragiosi, tant sur le plan numérique, géographique et économique. En effet, à la faveur des mouvements migratoires sortant, à destination des pays voisins de Velsna, ou d’Aleucie pour les plus aventureux, les corragiosi se développent dans le sillage de la diaspora velsnienne installée à l’étranger. Il s’agit d’un grand vivier de recrutement, souvent pauvre et porteur d’importants marqueurs identitaires dans leurs pays d’adoption. L’intégration de ces populations à l’étranger facilite la prise de contacts et la conquête de nouveaux marchés pour les corragiosi restés au pays.

Cette emprise territoriale dépassant le simple cadre national permet dans les années 1920, de diversifier grandement les sources de revenus des corragiosi. Rapidement, le traditionnel racket, vol de bétail ou protection rapprochée laissent place au trafic d’alcool dans les pays où cette denrée subit des restrictions importantes. En Zélandia et à Teyla, les corragiosi ayant élu domicile dans ces états découvrent très rapidement le degré de rentabilité supérieur que peut revêtir la prostitution et le trafic d’opium. Mais la plus grande transformation de cette période concerne le trafic de cocaïne à partir des années 1950, qui permet un développement mondial des sociétés de corragiosi. Depuis la Zélandia, qui devint une plaque tournante du trafic mondial, les velsniens innondent le marché eurysien avec des importations paltoterranes, fruit d’une collaboration de plus en plus étroite avec des acteurs criminels étrangers, à l’image de la mafia youslève.

En parallèle à cette activité, il faut noter à partir de cette période un grand nombre d’investissements permettant un blanchiment d’argent important dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, de l’hôtellerie ou des jeux légaux. Les corragiosi se dotent ainsi d’une façade légale qui leur évite les pertes financières consécutives à la surveillance policière de plus en plus contraignante relative au trafic de cocaïne en Euurysie.

En 2013, il est difficile d’estimer avec précision le nombre exact de corragiosi ni le chiffre d’affaires total relatif à l’activité de cette mafia. Toutefois, des déductions estiment des gains de l’ordre de 20 milliards de florius par an, ce qui représenterait plus de 5% du PIB velsnien. Le nombre de membres confirmés est également de l’ordre de la spéculation tant ce type d’organisation peut être volatil, mais 30 000 individus ayant au moins des liens avec les corragiosi constituerait une estimation raisonnable.

Rîtes et traditions :

La société corragiosi est fondamentalement conservatrice et liée à un certain nombre de pratiques remontant pour certaines à l’époque moderne, voire avant.

Il est ainsi commun que l’admission au sein de la société se fait uniquement après que la recrue a commis un acte illégal, comme un homicide.

La société à la réputation d’effectuer ses besognes de manière discrète afin de ne pas éveiller l’attention des autorités. Cela induit un certain renfermement au niveau du recrutement. Pour en devenir membre, il faut être né d’une famille velsnienne ayant de préférence eu des liens préétablis avec la société. Les enfants des corragiosi sont appelés dès leur naissance, « Jeune d’honneur ». Par un rituel initiatique où le chef de clan coupe les ongles du nouveau-né, on place une clé et un poignard de chaque côté de l’enfant. S’il touche le couteau en premier, cela signifie qu’il sera un corragioso. En revanche si l’enfant touche la clé, il deviendra un magistrat, ou un homme politique corrompu. Le couteau est placé de préférence plus près que la clé. Tout au long de son enfance, le futur membre sera testé dans son caractère et par des sous-entendus destinés à le jauger.

Le rituel d’initiation d’entrée dans la société est peu clair au vu du manque de témoignages, mais il peut varier selon les clans. Ce dernier a de préférence lieu dans le foyer du plus vieux membre du clan. L’index de l’initié est piqué afin de lui faire verser une goutte de sang sur une image de San Stefano, patron protecteur de Velsna. L'image est placée dans la main de l'initié et liée par le feu. Le futur membre se doit de résister à la douleur du feu jusqu'à ce que l'image soit consommée par le feu.

Les membres obéissent à une loi du silence, laquelle se traduit par la parole mais aussi par l’écrit. En effet, il est strictement interdit de laisser une trace écrite des activités de l’organisation. La compromission de cette règle entraîne la plupart du temps la condamnation à mort.

Posté le : 27 mai 2024 à 18:16:33

10323

[justify] En 2013, il est bien connu que la majorité des armées du monde ont des soldats permanents en guise d’épine dorsale de leurs forces. Nous ne connaissons que trop bien le professionnalisme de l’armée tanskienne, ou la capacité de projection inouïe de la Loduarie communiste, en passant par redoutables unités de l’Alguarena. Tous ces modèles, il se trouve que Velsna ne les a pas suivi à la veille du XXème siècle, pas tant parce qu’elle n’en avait pas envie qu’elle n’en avait pas la capacité. Non pas que la cité ne soit pas capable de former une armée professionnelle ou n’en ait pas les moyens financiers, mais surtout parce que c’est le système politique même de la Grande République qui rend tout cela si difficile. Cela, et des raisons historiques qui ont fait que Velsna a finalement fait le choix d’armées constituées de citoyens effectuant un service militaire, et pouvant être mis à contribution à tout instant par leurs cités d’origine (unité administrative de base de la Grande République).

Derrière ce choix, le poids de l’Histoire :

Comme dit dans l’introduction, il ne faut pas voir ce manque d’armée professionnelle comme la marque d’une incapacité matérielle et humaine à former des soldats. Cette décision est le fruit d’un enchaînement d’évènements qui ont rendu cette situation peu propice. En premier lieu, le système politique même de la Grande République rend la formation d’une armée permanente nationale peu pratique. En effet, « Velsna » n’est pas à proprement parler un Etat, mais sa capitale se trouve à la tête d’une confédération de cités semi-autonomes partageant une même culture et un même système politique. Par conséquence, la création d’une armée permanente impliquerait de passer outre la volonté de ces cités qui sont particulièrement jalouses de leurs droits et n’ont aucune envie de laisser Velsna avoir le contrôle total du monopole de la violence légale. Les cités se voient ainsi en contre-pouvoirs du Sénat de Velsna et la levée des troupes civiques est à leur compte, ce qui signifie que ces dernières peuvent exercer des pressions politiques à l’encontre du Sénat des Mille. Ainsi, si le Sénat a par plusieurs fois essayer de réformer ce système de contribution, les cités libres ont toujours garder la main haute et toutes ces mesures ne se sont jamais faites. Enfin, si il existe un noyau dur d’armée de métier cantonné à la seule cité de Velsna, ce dernier n’a jamais suffit à constituer une véritable force semblable à celles d’États nations unitaires.

Il est également intéressant de constater que des tentatives ont eu lieu, et qu’elles ont en partie échouer pour une autre raison qui est d’ordre strictement interne à la cité de Velsna elle-même. En effet, dans un système reposant sur l’équilibre politique fragile entre les sénateurs qui composent l’organe législatif de la cité, la création d’une armée de métier, dont le faible degré de revenus de l’Etat rend incapable son entretien, se ferait sur le compte des sénateurs eux même. Conséquence, certains sénateurs assumeraient seuls la paie des armées, et feraient l’acquisition d’un pouvoir politique considérable qui mettrait en danger l’équilibre des forces politiques. Les armées payées par les sénateurs seraient davantage fidèles à ces derniers qu’ils ne le seraient au système. Cette situation s’est déjà produite dans le cadre des diverses tentatives d’aboutissement d’une armée de métier au cours de ces deux derniers siècles, et ce problème fut rencontré à chaque fois. L’une de ces réformes a même conduit à une tentative de coup d’état en 1922. Pas d’armée de métier pour Velsna, donc.

Rôle et organisation :

Officiellement, la Garde civique, ou plutôt « Les Gardes civiques », regroupent plusieurs rôles. Le plus courant, et celui que les étrangers appréhendent le moins : le maintien de l’ordre en soutien des forces de polices locales. La Garde civique est ainsi un potentiel outil de répression particulièrement utilisé dans le cadre de manifestations ou de grèves. Ensuite, une cite se doit de faire « don » de sa Garde civique dans l’éventualité d’une menace extérieur ou d’un conflit, bien que la Sénat des Mille a tendance à donner la priorité aux forces propres de Velsna pour les opérations extérieures de faible et moyenne intensité. On considère qu’elle existe depuis la fondation des colonies fortunéennes et landrines dans la région à partir du VIIIème siècle, mais aucune source écrite ne les mentionne avant le XIIème siècle et les guerres celtiques.

La levée d’une garde civique est chose complexe. Il s’agit dans un premier temps d’obtenir l’autorisation des Sénats locaux pour armer un ou plusieurs régiments. Les attributions de mobilisation s’effectuent grâce au recensement des comices, effectué à l’occasion de chaque élection sénatoriale. En effet, l’équipement étant en partie aux frais du personnel qui constitue la Garde civique, les rôles au sein d’une Garde sont répartis en fonction des classes censitaires. C’est ainsi que le personnel encadrant d’une garde compte la plupart du temps, s’il n’est pas constitué par les rares militaires professionnels du pays, des citoyens issus des quatre premières classes censitaires. Les soldats du rang sont quant à eux le plus souvent situés entre les classes V et VIII tandis que les dernières classes censitaires se consacrent à des tâches de logistique et se constituent en personnel non combattant. Il convient toutefois de nuancer cette généralité. En effet, le système de clientélisme étant la norme à Velsna, des citoyens des classes censitaires inférieures, mais qui sont dans le patronage d’un citoyen plus aisé, peuvent se consacrer à des tâches encadrantes s’ils font montre de certaines capacités.

Une fois la levée effectuée par la cité, les régiments civiques se doivent de se mettre sous le commandement du Stratège de la Gardia, qui fait office de chef des armées spécialement nommé par le Maître de l’Arsenal. Ce stratège est à la tête d’une chaîne de commandement qu’il a toute latitude d’organiser selon ses besoins. Cependant, une fois une levée civique ou une guerre terminée, ce dernier se doit de rendre des comptes au Sénat des Mille. Il peut être à cette occasion reconduit ou limogé de son poste.

Qualités, faiblesses et limites :

Le système des levées censitaires de la Garde civique implique plusieurs conséquences positives ou négatives. Dans un premier lieu, cette solution peut s’avérer particulièrement bénéfique en cas de conflit défensif où les cités seraient mises en danger par un envahisseur étranger. Cela implique un certain de gré de motivation et d’implication des troupes que l’on engage à défendre leurs foyers. Cependant, dans la situation d’une guerre offensive, les troupes civiques pourraient montrer la dynamique inverse, et le risque de désertion dans le cadre d’une guerre dont les engagés ne comprennent que peu l’intérêt pourrait se solder par un certain nombre de désertions. Autre aspect de ce système : le fait que l’équipement soit en partie sous la responsabilité financière de celui qui les porte. Là encore, cela implique aspects positifs et négatifs. D’un côté, cela renforce l’implication du propriétaire sur leur bon entretien. Et si la levée est effectuée dans un cité réputée riche, ce sera une assurance d’une unité bien équipée par des magistrats soucieux de l’image véhiculée par leur cité. Cependant, cela peut-être tout aussi bien l’inverse. Cela conduit donc des régiments à la qualité fort variable et à une composition d’armée hétéroclite. Economiquement, la guerre peut représenter une perspective de gains pour les cités libres, parce qu’en cas de victoire, les éventuelles réparations financières leur sont reversées en partie, mais aussi à des coûts importants en cas de perte d’équipement ou de défaite.

Afin d’éviter les surcoûts et la lourde charge financière consécutivement à une sophistication de plus en plus poussée des équipements militaires, la Grande République prend pour son argent depuis plusieurs décennies l’entretien des équipements lourds. Les forces mécanisées, blindées, aériennes, navales et les pièces d’artillerie les plus lourdes sont ainsi entièrement à la charge du Sénat des Mille de Velsna. Cela a permis de pallier aux difficultés financières des cités libres, mais cela a également alimenté le bien fondé même de ce système. Certains, essentiellement à Velsna, pensent qu’il est temps d’assumer une armée de métier, tandis que beaucoup d’habitants des cités libres estiment que la prise en charge des équipements lourds de l’armée constitue déjà une infraction à leur souveraineté. Cela contreviendrait selon eux à la capacité des cités à se parer de toute « tentation tyrannique » venant du Sénat des Mille. Certains citoyens, beaucoup plus rarement, réclament également le retour du « droit de rapine », qui consistait à laisser les cités libres se partager des butins du pillage des régions conquises, et qui allégeait leurs charges financières.

Historique des mobilisations des levées civiques :

- Début XIIIème siècle, Première guerre celtique : Les Gardes civiques sont mentionnées pour la première fois dans des documents juridiques à l’occasion des deux Guerres Celtiques. A l’occasion de l’invasion de l’Achosie par la Grande République, il est rapporté que près de 50 000 citoyens étaient mobilisés en permanence, pour un corps civique estimé à environ 200 000 citoyens (hommes adultes âgés de 20 à 60 ans.

- Milieu XIIIème siècle, Deuxième guerre celtique : Durant la deuxième guerre celtique, ce chiffre a pu monter à 80 000 simultanément, soit l’effectif le plus élevé de l’Histoire de la Grande République, pour un corps civique mobilisable estimé à 220 000 citoyens. Au cours du conflit, les archives sénatoriales rapportent une perte estimée à 30% du corps civique contre les achosiens, la saignée la plus importante de l’Histoire du pays. Les autorités paraissent avoir eu recours à des mesures exceptionnelles pour repeupler le corps civique, comme distribuer l’argent des citoyens défunts à des classes censitaires basses pour permettre leur élévation plus rapide, ou l’obtention de la citoyenneté à des indigènes occitans et à des serfs.

- Début XVème siècle-milieu XVème, Première guerre zélandienne : Environ 40 000 soldats mobilisés pour un corps civique de 310 000 citoyens. A noter que les levées sont essentiellement navales et ont lieu dans les cités côtières. Une levée a également lieu dans les territoires achosiens de la République.

- Fin XVIème siècle, Deuxième guerre zélandienne et guerre d’indépendance achosienne : 75 000 mobilisés pour un corps civique de 380 000 citoyens, toujours dans les cités côtières et en Achosie. La guerre s’avère être un désastre et le tiers des citoyens levés sont tués ou faits prisonniers à la bataille de du Wetter. Cette levée marque le début d’un déclin des effectifs mobilisables. La perte du sud de l’Achosie, qui n’est pas sans provoquer d’autres pertes, accentue ce processus.

- XVIIIème siècle : Troisième guerre zélandienne et guerres achosiennes : En moyenne 30 000 hommes mobilisables par an pour un corps civique qui évolue de 420 000 à 450 000 citoyens sur toute la durée de la période. Il est à noter que le déclin économique du pays provoque un effondrement continu des effectifs réellement mobilisables.

- 1990, Troubles achosiens : En moyenne 9 000 citoyens mobilisés pour un corps civique de 5,4 millions de citoyens mobilisables. A noter que pour la première fois, les femmes sont incluses dans le recensement des citoyens mobilisables.

- 2013, Guerre des Triumvirs : 20 000 citoyens mobilisés pour un corps civique 5,7 millions de citoyens mobilisables.

Posté le : 04 juin 2024 à 17:17:06

9209

[justify]Il n’aura échappé à aucun visiteur des lieux que Velsna est un pays de culture latine où les habitants s’expriment dans une langue romane. Mais au-delà de cette information somme toute relativement inutile, peu de touristes en viennent à s’intéresser à l’évolution des langues, le cheminement par lequel ces dernières sont passées pour en arriver à l’état actuel. Car il vous aura peut-être été permis de le remarquer : le velsnien fait figure de bizarrerie dans le paysage linguistique d’Eurysie du nord. Cette langue sonne faux dans un environnement direct où toutes ses langues voisines sont d’origine germanique comme la Zélandia (germanique occidental) ou Tanska (germanique septentrional). Il y a bien le teylais au sud qui est une langue romane, mais force est de constater que ces deux idiômes n’appartiennent pas au même rameau roman, ou du moins, se sont séparés relativement tôt dans l’Histoire.

Les plus malins parmi ce public et connaisseurs de l’Histoire savent que la colonisation de la région au Haut Moyen-âge et la fondation de Velsna sont le fait de landrins, sous le contrôle politique de Fortuna. Mais même là, le tableau est incomplet quand on compare les deux parlers. Certes, la parenté est évidente, mais reste que la langue diffère suffisamment pour que l’on puisse parler de langues inter-compréhensibles. Il convient donc aujourd’hui de rendre compte des évolutions du paysage linguistique de l’actuel territoire de Velsna depuis la fin de l’antiquité, car nous verrons que le velsnien est bien plus qu’un vulgaire patois hérité de quelque migrateur du sud de l’Eurysie. C’est une histoire faite de substrat, de superstrat, d’emprunts linguistiques, de cohabitation et d’influence mutuelle.

Avant la colonisation fortunéenne et landrine : un substrat occitan (Vème-VIIIème siècle)

L’Eurysie de la fin de l’antiquité est un monde en évolution constante. La mobilité des peuples est grande, et l’effondrement de l’Empire Rhêmien accélère ce processus de redistribution de la carte des langues. La région de l’actuelle Velsna se situait alors à la lisière occidentale de l’Empire, un territoire qui bien que faiblement peuplé, avait subi une forte rhêmisation. Sans conteste, il ne nous est pas permis de douter que ces derniers parlaient à la fin de l’Empire une forme de rhêmien vulgaire dérivé du rhêmien classique, lequel avait cependant dû connaître beaucoup d’évolutions depuis l’avènement de l’Empire. Mais c’est là que le territoire velsnien commence à faire tache dans cette carte linguistique. Sous l’effet des migrations, la frontière entre les langues romanes et les langues germaniques s’avance. En Zélandia actuelle, l’installation de populations germaniques, alors que ce territoire était considéré comme faisant partie de l’Empire, change complètement la composition culturelle du pays. De même au sud, le teylais actuel, bien que langue romane, comporte beaucoup d’emprunts germaniques, ce qui a tendance à accréditer la thèse d’une migration ayant finie par être assimilée à la population locale. Sur l’actuel territoire velsnien cependant, les choses ne se sont pas passées ainsi. Certes, nous avons peu de traces écrites antérieures à la colonisation landrine et fortunéenne, mais force est permise de constater que l’occitan de manière générale que l’occitan, n’a connu que peu d’emprunts étrangers. En particulier celui parlé autrefois à Velsna. Et de fait, ces informations concordent avec les sources historiques. Le territoire velsnien reste relativement peu peuplé et ne se situe pas dans les grands axes de flux migratoires propres à la fin de l’antiquité dans la région, du moins dans un premier temps. Nous avons donc affaire à une langue dite « conservatrice », qui va garder des archaïsmes linguistiques qui encore actuellement se ressentent dans le parler velsnien.

L’héritage du substrat occitan dans le velsnien moderne est perceptible, non pas dans la construction grammaticale, mais dans certains champs lexicaux comme celui de l’agriculture, du pastoralisme, de la pisciculture ou encore de la nature. Exemple : le mot champ, campi en landrin moderne, qui se traduira par camp en velsnien moderne, exactement le même mot que son équivalent astérien d’Auccitonie du sud. De telles différences s’observent partout dans le cadre de mots désignant les activités agricoles ou rurales de manière générale. Historiquement, cela pourrait correspondre au fait que les premiers migrants landrins ne se sont guère intégrés à ces milieux, prenant plutôt le rôle une élite politique et économique. Dans les camps lexicaux du commerce et de la politique, les références à l’ancien occitan sont pour ainsi dire absentes.

S’il est sporadique, l’héritage occitan dans la langue velsnienne moderne est bel et bien existant et marque une première différence avec les autres langues romanes du sud.

De l’ancien velsnien au velsnien moderne : le superstrat fortunéen et l’influence des dernières vagues de migrations landrines (VIIIème siècle-XVIème siècle):

Les évolutions de la langue locale deviennent radicales à partir du VIIIème siècle et la fondation de la ville. Malgré la faiblesse des sources écrites, on peut estimer que l’ancien occitan disparaît de la région en l’espace de trois siècles, à la fois par une politique d’assimilation qui a toujours été le propre de Velsna, mais également par l’effet d’une pression linguistique de plus en plus importante. Sur les littoraux, et sous l’action d’une élite politique nouvellement arrivée fondant cité sur cité accueillant d’autres arrivants, on peut estimer que l’occitan s’y éteint relativement rapidement, peut-être même avant la fin du premier millénaire. Il semble cependant s’être maintenu plus longtemps dans la ruralité, d’où sa plus grande influence dans la langue actuelle.

Cette nouvelle langue, à quoi ressemble-t-elle ? Est-elle davantage qu’une simple extension du landrin ou du fortunéen à la même période ? Dans un premier temps et il est décevant de l’admettre : oui. Certes, les emprunts occitans sont encore présents mais les deux idiômes sont alors encore largement inter compréhensible. Jusqu’au XIIIème siècle et les guerres achosiennes, le velsnien ancien ne se distingue de fait que très peu du landrin qui est son plus proche parent (et non le fortunéen). Cependant, il ne faut pas oublier que jusqu’au XIIème siècle, Velsna, bien que peuplée de landrins ne constituerait qu’une simple coté sous administration fortunéenne. Très rapidement donc, cette situation aboutit à une nouvelle situation de pression linguistique et à des différences entre les classes sociales de la cité. Si le fortunéen n’est pas parent du velsnien, son élite se met à le parler très largement, au point que cette dernière l’utilise bien davantage que le landrin en tant que langue de prestige, de littérature et de commerce reflétant la haute condition sociale de ceux qui l’utilisent. Par un effet de falsification sociale, l’influence du fortunéen s’imprime durablement dans ce qui deviendra le velsnien moderne et qui à cette période n’est qu’une forme de landrin vulgaire mêlé à un substrat occitan que l’on a nommé à posteriori le Velsnien ancien.

C’est à partir des emprunts au fortunéens que le velsnien ancien débute sa mutation vers le langage que nous connaissons actuellement.

Il faut attendre les XIVème et XVème siècle pour voir s’achever cette mutation. En effet, les guerres qui mènent au sud à la chute de Léandre sont déterminantes pour comprendre la construction d’une langue velsnienne telle que nous la pratiquons. Car ce sont avant tout des élites aristocratiques et patriciennes qui font la route de l’exil, des familles qui s’arrogent très rapidement le pouvoir politique dans la cité sur l’eau à partir de la fin du XIVème siècle, et qui donc, sont détentrices d’un capital culturel et social important. Qui plus est, au fils des siècles, le landrin parlé à Léandre a bien finit par diverger de la langue apportée par les premières vagues de migration ayant eu lieu à partir du VIIIème siècle. Là encore, le velsnien fut enrichi d’emprunts dans les champs lexicaux de la marine, de la navigation, des arts et des sciences. Tous les domaines touchant aux élites politiques connurent des transformations linguistiques importantes dans une évolution plus rapide que n’importe qu’elle autre auparavant. Le fortunéen commence dans le même temps à être délaissé parmi l’élite sénatoriale et savante au profit du landrin classique. Aujourd’hui, les deux langues sont toutefois prisées par ce groupe qui fait office d’outil de distinction sociale, mais leur importance dans la société velsnienne est devenue quasi nulle. Malgré cette situation, le velsnien « vulgaire » devient enfin une langue de littérature et de culture savante pendant cette période. A partir du XVIIème, tous les travaux scientifiques sont désormais en velsnien.

La normalisation du velsnien, entre effets de la rigueur académique et apparition de dialectes dans les colonies (XVIème siècle à aujourd’hui)

On considère que le velsnien acquiert une forme compréhensive pour le lecteur du XXIème siècle vers la fin du XVIème siècle. En effet, l’apparition de « l’Académie de la langue et des belles lettres de la cité velsnienne » en 1598 sous l’impulsion du Sénat provoque le figement de la langue, ou du moins, celle-ci devient moins sensible aux apports étrangers, et les réformes de l’orthographe ralentissent au point que la dernière est passée en 1825, sans qu’il n’y après cette date la moindre évolution officielle.