La vieille ville brûlait de cet espoir, il s’en dégageait une vraie joie.

Lorsque les représentants de Citées d’Akaltie arrivèrent, selon une ligne aérienne ouverte récemment après quelques échanges diplomatiques, ils se posèrent sur les rives sud du Lac, sur les grandes pistes parfaites de l’aéroport international de Lac-Rouge, relié à tous les continents, lien impérissable entre cette ville qu’on pourrait croire refermée sur son idéal, et une mondialisation que les kah-tanais n’avaient jamais pleinement refusés. Après tout ils s’adressaient au monde, ils ne désiraient pas s’en retirer.

Au sol, une longue délégation diplomatique vint à la rencontre des envoyés. Des représentants issus des Communes et de la Convention Générale, des commissaires liés aux divers Comités – de Justice, de Volonté Publique – et des rangs d’honneur de la Garde d’Axis Mundis, seule entité militaire à avoir survécu à la précédente révolution et qui avait servi de matrice à toute l’armée kah-tanaise. Enfin on trouvait plusieurs représentants traditionnels. Nahuatls, ayualt, autres ethniques qui avaient survécu à la colonisation et qui voyaient dans les cités d’Akaltie un peuple cousin sinon frère, qui avait comme les kah-tanais conservé son identité première. Où d’autre trouvait-on de grandes pyramides ? Ou d’autre trouvait-on des festivals aux anciens dieux, au temps, au soleil ? Où d’autre raisonnait-on par cycle ? Le temps passait comme une boucle, le sang nourrissait la terre, des peuples en écrasaient d’autre. Akaltie avait survécu : comprendrait-elle la nécessité d’une union contre les impérialismes ? Les conquistadors n’étaient plus, leurs descendants demeuraient. C’était l’enjeu sous-jacent de cette rencontre. Sous l’économie, sous le tourisme, sous les banalités d’usage, la diplomatie, la politique, il fallait se poser la question du pouvoir : de qui, sur qui et, dans le grand ordre des choses, le Kah, communalisme libertaire, n’était qu’une réaction à la colonisation. Le cœur du sujet restait la liberté des peuples. Akaltie le comprendrait-elle ?

On y croyait peu. Le traumatisme kah-tanais était exceptionnel. Sa pensée avait muté en conséquence. Mais il restait des racines communes, au moins culturelles, au moins esthétiques. On pourrait y arriver.

Les premières heures de la rencontre prirent fin et la délégation quitta enfin l’aéroport dans un convoi de véhicules électriques qui longea le lac jusqu’à un pont, construction immense où roulait un tram, un train, plusieurs voies de transports publics et un petit espace dédié aux véhicules individuels. Fut un temps les marchands de toute la région traversaient ce pont et se rendaient sur les nombreuses places de la ville, tenues par des guildes et des petits seigneurs. Le temps les avait balayés, le pont avait survécu. On pouvait réinvestir les villes, leur architecture : la géographie survivait aux changements de régime. La géographie était solide, l’humain était liquide. L’humain avait tout de même érodé les formes de son contenant, et Lac-Rouge demeurait une ville libertaire jusque dans sa construction. Sa reconstruction.

Le pont donnait sur une artère routière qui traversait commune après commune, la ville était déjà divisée en petites entités administratives du temps des seigneurs traditionnels. La colonisation avait tenté de briser ces îlots pour en faire quelque chose de plus occidental, puis oriental. Puis la révolution, et la confédération, et la redivision. Les îlots avaient réémergé. Chacun avec ses gens, sa personnalité, son histoire propre. Les tours colorées des éco-quartiers, les pavillons communs d’adobe blanche, les temples de pierre massive, entourés de jardins. Îlots, îlots de différentes époques, cultures, marques présentes d’un syncrétisme et d’une histoire. Représentation du droit à avoir une ville. Du droit d’un peuple à contrôler son espace commun. Îlots, îlots. Et au centre de ceux-là le plus important de tous, sur lequel débouchait l’artère : la Commune Spéciale d’Axis Mundis, centre administratif et législatif de la Confédération.

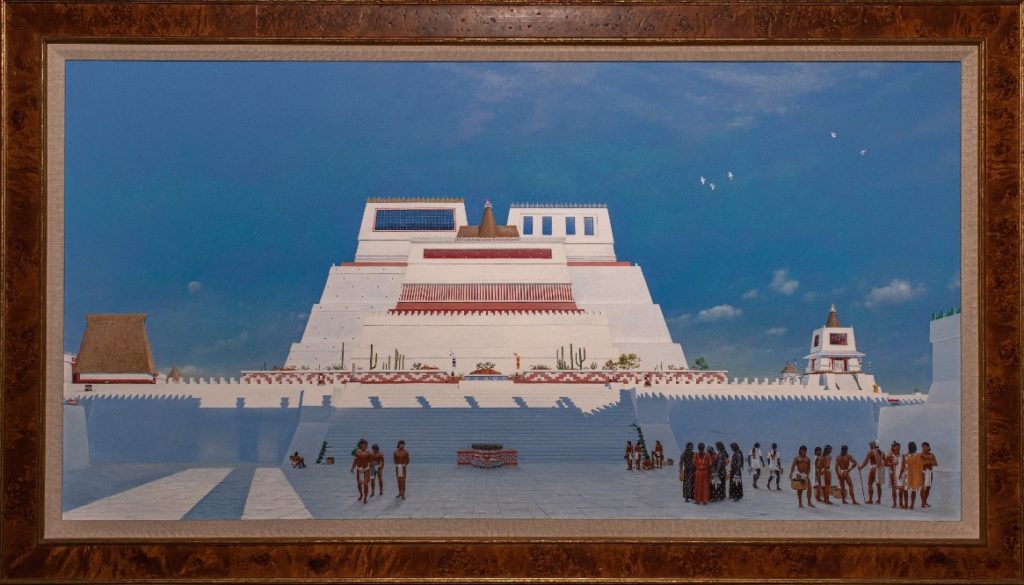

Fut un temps c’était le centre spirituel de la région. Les immenses pyramides du Sang et du Soleil, calquée sur les honorables ancêtres des grandes villes des plaines, qui avaient inspiré des siècles durant chaque suzerain du continent comme l’ancien empire Rhémien d’Eurysie, trônaient encore au centre de leur place monumental. Les vieux palais reconvertis en ministère, commissariats, assemblées, les immenses enceintes blanches modernisées, reconverties : la remarquable architecture, rectangulaire, mathématique, quadrillée de ce cœur politique s’était merveilleusement bien adapté à la modernité. La modernité brutaliste du monde occidental ressemblait au passé traditionnel des suzerains nahuatls.

Le convoi de voiture s’arrêta aux pieds d’une grande arcade couverte, courant à travers plusieurs enceintes, à travers cloîtres et jardins, jusqu’à ce qui était devenu la Convention Générale. Actée accueillit les étrangers, sourit pour les journalistes et chroniqueurs venus immortaliser l’évènement, puis les guida à travers ces espaces verts, irrigués de canaux.

« Votre présence ici est pour nous l’occasion d’une émotion historique, » déclara-t-elle avec un naturel troublant. Cette femme avait, peut-être par son expérience, l’art et la manière de réciter comme s’il n’en était rien des formules qu’un autre aurait rendues irrémédiablement kitsch.

« Combien de siècles, vraiment, depuis le dernier contact entre nos peuples ? »

Et elle sourit. Son nom était francisquien. "Actée". Mais elle portait aussi des racines autochtones. Iccauthli. Elle portait toute la contradiction de ce Grand Kah, profondément syncrétique, imparfaitement autochtone. Encore que : on ne créait pas un pays monde en s’arque-boutant sur des frontières. Ce qui comptait ce n’était pas l’ethnie : les arabes, les nazumis, les afro-afaréens étaient tous kah-tanais. Ce qui comptait c’était que les kah-tanais eux-mêmes était issus de cette pensée, elle-même issue des nahuatls. Chaque kah-tanais était nahuatl, par essence, par filiation. Le sang avait peu d’importance, c’était une nationalité de principe. D’adoption. Une colonisation du monde par une pensée paltoteranne, finalement.

Le groupe déboucha enfin dans un salon diplomatique : un vaste espace intérieur aux murs droits et au plafond haut. Une grande baie vitrée donnait sur le lac, une large partie du sol était occupé par un jardin de sable. Les représentants s’installèrent autour d’une table basse, des employés de la Convention vinrent leur servir du thé.

Actée sourit un peu plus et quitta les grands mots de l’occasion historique au profit du parlé plus direct de la diplomatie de couloir et de salons.

Maintenant, pensa-t-elle, il est temps de parler.

« La Convention Nationale tient beaucoup à ce que nous nous entendions avec vous. Nous avons des ambitions diplomatiques qu’on pourrait presque qualifier de boulimiques et plus vite nous pourront rassembler nos nations par des traités amicaux et coopératifs, plus vite nos peuples se considéreront comme amis, plus vite nos camarades de la représentation nationale arrêteront de me presser. Il en va donc de la paix, de la coopération et de ma tranquillité. »

Elle se pencha et fit émerger un porte-document de sous la table.

« Donc autant dire qu’en ce qui me concerne la question n’est pas de savoir si la confiance sera établie et immortalisée par des accords, mais quand et comment. C’est à ce titre que j’ai planché sur plusieurs propositions... »

Elle disposa des documents, de quoi écrire, des feuilles vierges, considéra l’ensemble puis acquiesça d’un coup sec, manifestement satisfaite.

« Sécuritaire, culturels, économiques. Le monde est notre huître perlière et vous êtes nos invités : je vous laisses décider des priorités. »