Catégorie : Patrimoine immatériel

Nom de la proposition : Le Mardi Gras (Carnaval) de la Cité des Anges

Photo :

Description : Le Mardi Gras est une puissante manifestation de l'esprit syncrétique, résistant et profondément spirituel du Grand Kah. Se déployant chaque année dans un tumulte de couleurs, de sons et d'énergies mystiques durant les semaines précédant le "Renouveau Cendreux", cet événement est une catharsis collective où le sacré et le profane, la joie et la subversion, s'entrelacent de manière indissociable.

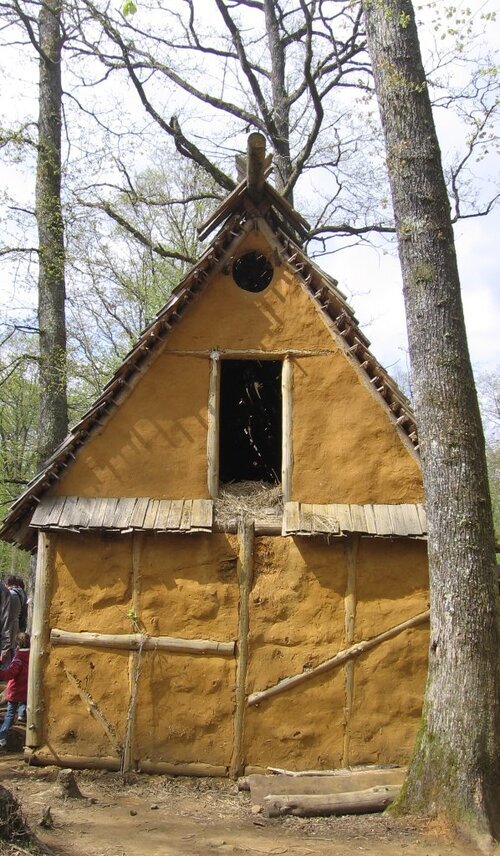

Ses origines officielles remontent à la période de la première colonisation eurysienne, vers le début du XVIe siècle, avec le premier carnaval recensé dans les annales de la Cité des Anges aux alentours de 1560. Initialement, il s'agissait d'une importation directe des traditions carnavalesques d'Eurysie, liées au calendrier catholique et marquant une période de réjouissances et de "monde à l'envers" avant l'austérité du Carême. Ces premières éditions étaient dominées par les colons, leurs masques, leurs musiques et leurs rituels reprenant les codes des festivités eurysiennes.

Ses origines officielles remontent à la période de la première colonisation eurysienne, vers le début du XVIe siècle, avec le premier carnaval recensé dans les annales de la Cité des Anges aux alentours de 1560. Initialement, il s'agissait d'une importation directe des traditions carnavalesques d'Eurysie, liées au calendrier catholique et marquant une période de réjouissances et de "monde à l'envers" avant l'austérité du Carême. Ces premières éditions étaient dominées par les colons, leurs masques, leurs musiques et leurs rituels reprenant les codes des festivités eurysiennes.

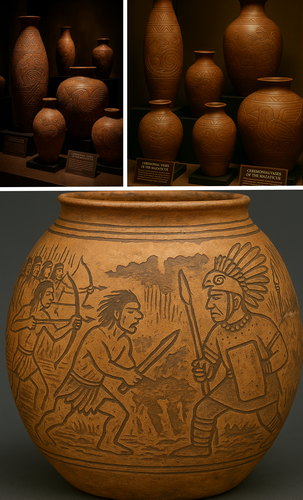

Cependant, la destinée de ce carnaval importé allait être profondément transformée par la réalité brutale de la colonisation et l'arrivée massive de populations afaréennes réduites en esclavage et déportées vers la Cité des Anges par les colons eurysiens, puis plus tard, burujoans. C'est au sein de cette communauté opprimée que le Carnaval officiel des maîtres commença à être subverti et réapproprié. Les traditions religieuses animistes et les pratiques vaudou, transportées clandestinement depuis l'Afarée, trouvèrent un terreau fertile pour s'enraciner et se métisser avec les anciennes fêtes agricoles autochtones préexistantes et les éléments du carnaval catholique imposé. Les rythmes des tambours afaréens, les chants incantatoires, les danses de possession et le culte des ancêtres et des esprits commencèrent à imprégner les festivités, d'abord discrètement, puis de manière de plus en plus affirmée. Le Carnaval devint un espace liminal, un lieu de syncrétisme où les saints catholiques pouvaient côtoyer les Loas vaudou, et où les masques eurysiens servaient parfois à dissimuler des rituels interdits.

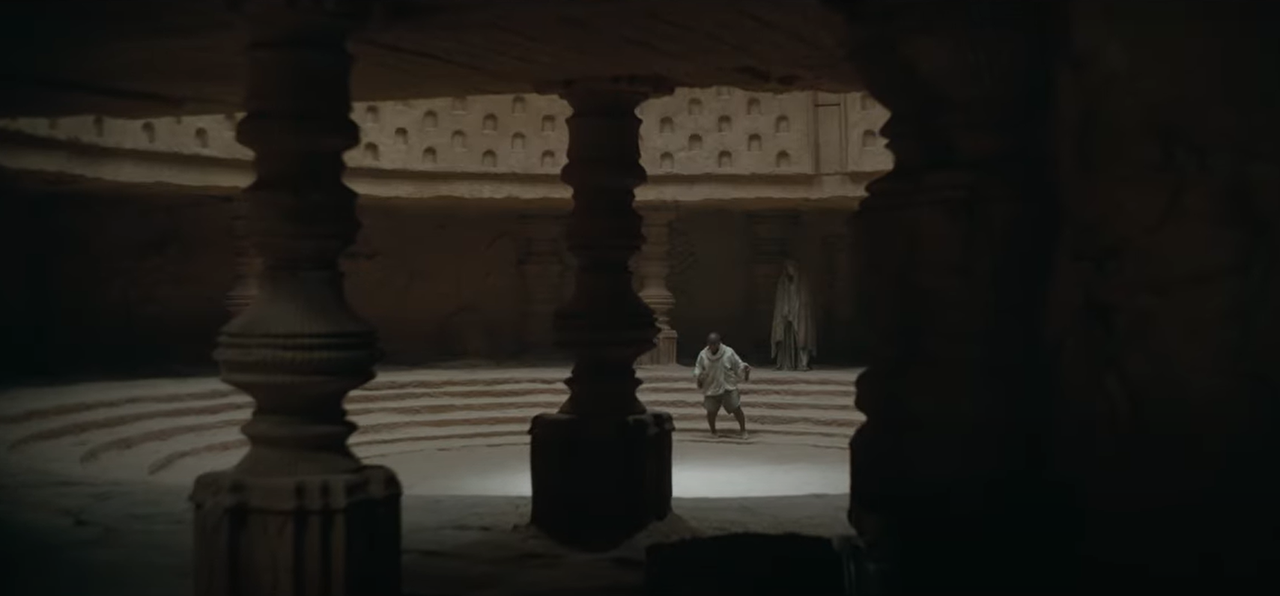

Très tôt, cette version clandestine et syncrétique du Carnaval devint un foyer de résistance, intrinsèquement lié aux sociétés secrètes abolitionnistes. Sous le couvert de la fête autorisée, dans l'anonymat conféré par les masques et l'ivresse collective, des messages de révolte circulaient, des réseaux de solidarité se tissaient. Les figures grotesques et les parodies carnavalesques prirent une nouvelle signification, devenant des critiques voilées de l'ordre colonial et des symboles de la lutte pour la dignité et la liberté. Cette dimension subversive, couplée à une spiritualité jugée "païenne" et dangereuse, valut au Carnaval populaire d'être durement réprimé par les autorités coloniales eurysiennes, puis par les occupants burujoans. Chaque tentative de contrôle ou d'interdiction ne fit cependant que renforcer sa clandestinité et sa charge symbolique.

Après les révolutions et l'indépendance, le Carnaval de la Cité des Anges a émergé comme une célébration triomphante de cette histoire complexe, un lieu où toutes ses strates se manifestent :

Les Grandes Parades ("Déferlantes") : Elles conservent une pompe héritée des défilés eurysiens, mais les thèmes et l'iconographie sont un mélange foisonnant où les figures bibliques parodiées peuvent côtoyer des esprits afaréens, des divinités autochtones et des satires acerbes des puissants du jour.

Les "Rebonds" (Groupes de Percussions) : Leurs rythmes sont le fruit d'un long métissage, où les polyrythmies afaréennes se sont enrichies d'harmonies eurysiennes et d'instruments indigènes, créant une musique unique capable d'induire des états de transe et de communion.

La Spiritualité Syncrétique : Le Carnaval reste un moment de forte intensité spirituelle pour beaucoup, où les pratiques vaudou, les croyances animistes et les rituels autochtones se vivent ouvertement, parfois en parallèle ou en dialogue avec des éléments d'un catholicisme populaire réinterprété.

La Mascarade : Les masques sont des chefs-d'œuvre de syncrétisme, où un personnage de la commedia dell'arte peut porter des attributs d'un esprit de la nature, ou un masque inspiré des gueledes afaréens peut intégrer des symboles révolutionnaires kah-tanais.

Le Carnaval de la Cité des Anges est ainsi l'expression d'une identité en perpétuelle négociation, un espace où le passé colonial est confronté, transformé et transcendé. Il est la preuve vivante que la culture des opprimés peut non seulement survivre, mais aussi absorber et réinterpréter les formes culturelles dominantes pour créer quelque chose de radicalement nouveau et puissant. Il est transmis de génération en génération par la participation communautaire, chaque édition enrichissant ce patrimoine immatériel exceptionnel.

État de conservation :

Vibrant et en constante réinvention, mais avec la nécessité de préserver la mémoire de ses origines multiples et de son rôle historique de résistance. Le Carnaval de la Cité des Anges est un patrimoine immatériel d'une vitalité extraordinaire. Loin d'être menacé, il est une force culturelle majeure.

Les défis spécifiques liés à son histoire et sa nature sont :

Assurer que les nouvelles générations et les observateurs extérieurs comprennent la richesse et la complexité de ses origines (catholiques, eurysiennes, afaréennes, autochtones, révolutionnaires) et ne le réduisent pas à une simple fête folklorique.

Certaines pratiques rituelles et sociétés secrètes, héritées des périodes de répression, pourraient être menacées par une trop grande exposition ou une mauvaise interprétation. Leur transmission doit se faire avec respect et prudence.

Reconnaître les apports initiaux eurysiens tout en célébrant la manière dont ils ont été subvertis et transformés par les cultures dominées est un exercice d'équilibrisme mémoriel constant.

Le principal danger serait que le Carnaval perde sa charge spirituelle, subversive et politique pour ne devenir qu'un spectacle pour touristes. Maintenir l'implication active des communautés dépositaires de ses traditions est essentiel.

La force du Carnaval réside dans sa capacité à intégrer et à transcender ses influences diverses. Tant que la mémoire de la colonisation, de la résistance des esclaves, et des luttes révolutionnaires restera vive, et tant que la connexion aux diverses traditions spirituelles sera entretenue, le Carnaval de la Cité des Anges continuera d'être cette spirale historique unique où le peuple kah-tanais célèbre sa liberté chèrement acquise.