INFORMATIONS GENERALES

Nom de la société : Industrias Marbone

Secteur d'activité : Construction et maintenance d'armements navales et aéronautiques, recherche spatiale.

Siège social : Atimalco (ARCOA)

Effectifs : environ 16 500 salariés (hors sous-traitance).

Devise : "Frappez le premier, mourrez vieux"

Complexes industriels (hors sous-traitance) : 56 complexes principaux dont l'entièreté est localisée en Alguarena.

Année de création : 1962.

CHRONOLOGIE PRINCIPALE

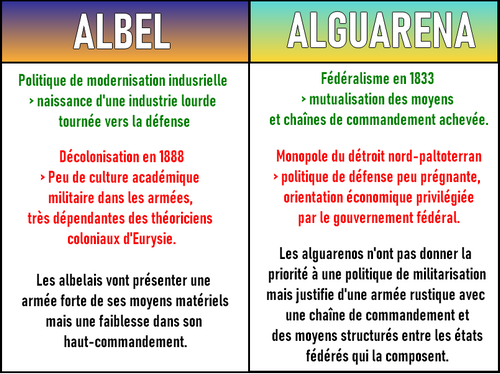

- 1961 - Dans la continuité de la dissolution du patrimoine industriel public, le gouvernement fédéral met en application un décret portant séparation de la Marina Federal et les activités de construction navale. La démarche s'accompagne d'un appel à projets pour l'identification ou la création d'une entreprise d'une entreprise de régime public & privé, dédiée aux activités de construction navale, pour concentrer l'ensemble des éléments militaires affectés à la marine fédérale, aux missions de combat, au coeur premier de leur vocation.

- 1962 - Un groupement d'investisseurs privés fait connaitre la création d'Industrias Marbone qui faute de fonds suffisants pour s'investir dans la construction navale, adopte un régime semi-public.

- 1965-1970 - Le projet étant maintenant financé, les Industries Marbone identifient les premiers sites d'implantation, amenant à des chantiers d'aménagement étalés sur pas moins de cinq années. Cinq années pendant lesquelles le carnet de commande enregistre ses premiers ordres d'achat.

- 1975-1980 Production de ses premiers navires à "gros" tonnage tels que les frégates de classe "Amanecer", les premiers destroyers de classe "Huracán". Le déclassement des cuirassés de la marine fédérale devient total en 1990.

- 1990 - Les Industries Marbone finalisent le premier et unique porte-avion alguareno modernisé, là où il était avant question de porte-aéronefs avec un pont en bois.

- 1990-2000 Partenarisation des projets R&D avec la Société Benca, pour développer, de premiers prototypages aéronautiques 100% made in Alguarena et compatible avec un déploiement aéronaval, les premiers appareils déployés à bord du porte-aéronefs étant des hélicoptères et des avions à turboréacteur de manufacture étrangère.

- 2000 - Les retours de travaux partagés avec la Société Benca sont excellents, les Industries Marbone investissent durablement dans la création d'une filiale aéronautique.

- 2008 - Reconnu pour ses succès en ingénierie aéronautique, les Industries Marbone sont investies aux côtés de l'Armée de l'Air Fédérale sur des projets spatiaux en cours.

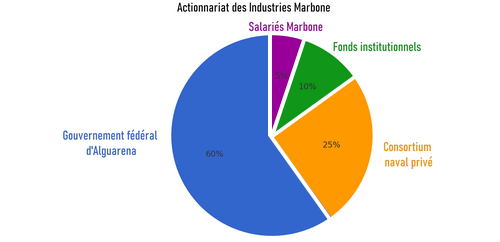

ACTIONNARIAT

L'entreprise présentant un intérêt stratégique, rendu d'autant plus probant avec sa participation active au développement du pôle spatial, l'état alguareno est naturellement majoritaire au sein de son actionnariat et laisse très peu de disponibilité autour des actions disponibles, exception faite du consortium naval privé, qui justifie d'un apport technologique conséquent pour s'être positionné aussi avantageusement dans l'actionnariat du groupe, en plus d'inclure les sociétés historiquement liées à la création es Industries Marbone en 1962, ou leurs héritiers.

FICHE GENERALE

Les Industries Marbone sont devenues en moins de quarante ans, les principales fournisseuses de la Marine Fédérale d'Alguarena, tant en armements navals lourds et stratégiques, qu'en équipements aéronautiques. Une complémentarité appréciable pour investir le marché de l'aéronaval, secteur niche et onéreux du commerce d'armements mondial. Son siège situé à Atimalco en Arcoa, s'explique par la nécessité de justifier (à ses commencements) d'un important vivier de main d'oeuvre disponible sur chantier naval. Atimalco étant répertoriée comme la troisième ville la plus peuplée derrière Pomosejo et Aserjuco, une implantation sur place faisait sens, s'agissant de la première ville côtière arcoane, au foyer de peuplement le plus important. Une ville qui abrite en définitive son siège social et son chantier naval "historique", avant les choix d'implantation successifs que nous lui connaissons.

Au fur et à mesure des années et même présentement, des décennies, les Industries Marbone ont pris de l'ampleur, gagnant constamment en parts de marché auprès de la Marine Fédérale d'Alguarena. Les projets navals étant longs et coûteux, il faudra attendre les années 2015-2016 pour recevoir les premières commandes d'armements stratégiques navals d'ampleur. Des commandes inespérées mais qui doivent composer avec un carnet de production ambitionneux et diligenté par le gouvernement fédéral alguareno, promettant l'âge d'or du groupe pour la période 2015-2030.

Mais en 2016, un rehaussement ou tout du moins une réappréciation des coûts d'entretien des éléments navals fait défaut aux affaires en cours, dissuadant un certain nombre de pays de faire l'acquisition d'une marine digne du nom, se cantonnant à une garde-côtière. Acquérir une marine de guerre est plus que jamais l'adage des riches, les frais d'entretien et de remise en état opérationnel des bâtiments apparaissant très onéreux par la hausse des cours en matières premières et la sophistication grandissante des technologies embarquées. Logiquement tournée vers le développement d'une puissance maritime de premier rang, la Fédération d'Alguarena elle-même freine des quatre fers. Une entrée dans un nouveau mone (économique) pour les Industries Marbone, qui les oblige depuis à s'investir sur des activités connexes à la construction navale, à commencer par l'entretien des navires !

Pour ces différentes raisons, les Industries Marbone viennent s'atteler à réorienter une partie de leur activité sur des rentrées d'argent plus fiables, pérennes et résilientes. En tête de celles-ci nosu avons commencé à le dire, la conduit des opérations de maintenance lourde sur navires, la modernisation des navires vieillissants lorsque cela apparait nécessaire car le coût d'entretien grandissant des navires va obliger les états acquéreurs à orienter leur parc vers la qualité plutôt que la quantité. La robotisation partielles des tâches liées à la maintenance navale en cale sèche, soutenue par le développement d'une nouvelle ère industrielle en Alguarena, s'avèrera salvatrice aux activités du groupe.

Dans l'activité de production pure, c'est l'aéronautique qui porte les affaires, non sans nécessiter des ajustements de ligne couteux qu'il faudra tôt ou tard amortir. Le domaine spatial encore à ses balbutiements, capte lui aussi l'intérêt du groupe, motivé par des subventions fédérales visant à débuter une course au développement des infrastructures adéquates, justifié par des résultats significatifs autour des essais de tirs et décollage.

Privées de commandes et rarement autorisées à exporter ses productions navales de par leur statut d'armement (hautement) stratégique, les Industries Marbone peinent à voir dans la construction navale l'avenir de leurs activités, développant désormais et davantage la R&D portant modernisation des bâtiments existants, les constructions aéronautiques et le développement des infrastructures et équipements spatiaux. Les Salón de la Aeronáutica Militar de Aserjuco (SAMA dans leur appelation la plus courte) sont d'une réelle aide pour faire connaître et promouvoir les productions aéronautiques des Industries Marbone, les appareils parvenant à justifier d'une belle performance en conditions opérationnelles simulées. Accueillant des états-majors et des officiels étrangers, ces évènements périodiques ont nourri été des rendez-vous appréciés et opportuns pour développer l'activité de vente du Groupe.

Et le groupe affiche maintenant une notoriété et des chiffres d'affaires probants, se faisant un des leaders du secteur, face à des concurrents qu'il vient maintenant identifir ne partenaire, à l'instar du groupe Benca avec qui il travaille la recherche et le développement d'aéronefs de nouvelle génération.

Sur un plan doctrinal, il est à noter que les Industries Marbone profitent de sérieux retours d'expérience, après les conditions d'emploi de leurs équipements en situation réelle. La bataille aérienne de février 2007, opposant l'aviation alguarena à celle kah-tanaise, constitue un combat à grande échelle riche d'enseignements pour les développements d'aéronefs futurs, escomptés pour l'horizon 2020. Pour ce qui a trait aux affrontements navals, le conflit maritime en mer de Leucytaléen, opposant la flotte combinée de l'UNCS, à celle interalliée de l'ONC à laquelle participait l'Alguarena, sera révélateur des dispositions techniques de ces armements ainsi que des perspectives d'emploi qui sont les leurs. Des retours sur expérienc appréciés, complétés de manoeuvres et exercices à l'occasion de salon aéronautique, bien utiles pour faire l'évaluation d'un emploi interarmées t réputé interopérable.