LES ROSILLAS DANS L'ARCHITECTURE ALGUARENO

Le contexte historique de leur apparition, ses influences sud-eurysiennes hispaniques.

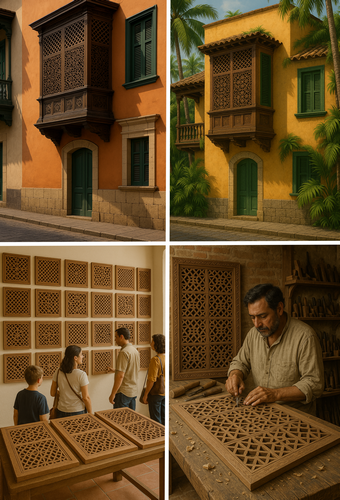

L'Alguarena, même en sa qualité de première puissance mondiale, reste fondamentalement un état conditionné par l'Histoire mondiale et l'héritage colonial en provenance du Vieux Continent eurysien. Les cultures natives de Paltoterra, véritable berceau civilisationnel intégré à l’Histoire mondiale, sont par conséquent et en différents endroits, marquées du passage de l'Empire d'Arobelas, état colonial millénaire ayant défiguré ou bien dirons-nous modelé, une partie de la Paltoterra à son image. Un passage notamment marqué par l'architecture émergente du XVIe siècle. Parmi ces éléments que l'on pourrait dire "introduits" par les colons hispaniques sud-eurysiens figure la rosilla, un dispositif architectural inspiré des traditions sud-eurysiennes et nord-afaréenne. En effet, dès le moyen âge dans le sud-eurysien, les rencontres entre les civilisations nord afaréennes et sud afaréennes recomposent l'architecture locale, la noblesse se targuant de pouvoir faire venir les meilleurs architectes et les meilleurs produits du monde (ici nord-afaréens) pour faire de leurs villas des éléments architecturaux à part dans la société impériale sud-eurysienne.

Les rosillas, éléments architecturaux atypiques, répondaient alors à des objectifs esthétiques et pratiques, en allant d'abord arborer une conception unique en son genre pour le terroir sud-eurysien et donner une forme d'intimité à la famille des nobles les intégrant à sa villa. Dès lors, il n'est pas rare d'apercevoir ces maisons nobles intégrer des balcons fermés et des treillages de bois finement sculptés, hérités de la tradition islamique nord-afaréenne. Ces balcons grillagés, connus dans le sud-eurysien sous le nom générique de miradores, permettaient aux habitants de voir au-dehors tout en préservant leur intimité. Un art mauresque du "voir sans être vu" qui a son importance par une fonction double et se voit adopté par la culture hispanique d'Eurysie du Sud, très largement représentée par l'Empire d'Arobelas. Naturellement, les conquérants et colonisateurs hispaniques ont diffusé ce savoir-faire architectural dans leurs colonies du Nouveau Monde après leur installation et l'Alguarena, colonie archipélagique, n'échappe pas au principe. Le pays, doté d'un climat tropical, offrait un terrain idéal pour transposer ces balcons nord-afaréens, pour prévenir l'entrée de bêtes sauvages dans les étages des habitations et garder un espace ombragé pour contenir les fortes chaleurs.

Apparition des Rosillas à l'époque coloniale

C'est donc durant la colonisation hispanique de l'archipel paltoterran qu'apparaissent les premières rosillas au sein de l'architecture locale. Le terme rosilla désignera également ces balcons clos par une persane de bois ou de fer forgé, rappelant l'esthétique nord-afaréen tout en s'adaptant au contexte local, une réappropriation utile étant largement permise eu égard aux conditions de vie sur place comme décrit précédemment. Dès le XVIIe siècle, les grands marchands, les administrateurs coloniaux et les autres notables font édifier des demeures inspirées des palais sud-eurysiens, incorporant des patios intérieurs et des balcons protégés, calfeutrés. Ces rosillas ornent notamment les façades des maisons seigneuriales dans les villes coloniales d'Alguarena, marquant un mélange de styles eurysiens et nord-afaréens. Construits en bois tropical local (notamment l'acajou) ou en métal, ces treillages s’inscrivent dans la continuité des "balcons à jalousies", une expression toute désignée pour caractériser ces points de vue occultés.

La volonté de ne pas voir se brasser les cultures hispaniques et natives paltoterranes, invitent d'autant plus la noblesse locale à recourir à ce balcon hors norme, pour éviter le mélange social et culturel, faisant de ce balcon fermé une véritable tradition. L'Alguarena, sans renier le berceau civilisationnel sur lequel elle s'est fondée, s'est appropriée à son tour ce concept importé : on y voit dès lors fleurir des rosillas sur les édifices coloniaux, symboles à la fois de prestige impérial et d'adaptation au climat local et ses contraintes.

Rôle et usages des Rosillas : voir sans être vu

La fonction des rosillas est double, comme nosu vous l'avons précédemment dit. Sur un plan social, elles répondent aux codes d'honneur et de pudeur de l'époque coloniale. Inspirées des moucharabiehs islamiques exportés de Nord-Afarée, les rosillas ont conservé cette fonction de permettre aux femmes de la noblsse, de regarder l'extérieur sans être vues ni accusées d'actes inconvenants. Les rosillas offrent donc aux dames de la haute société coloniale, la possibilité de profiter du spectacle de la rue en toute discrétion et sans jugement. A une époque marquée par la ségrégation des genres, des races et l'importance donnée aux convenances, ces balcons grillagés protègent utilement et valablement les femmes nobles des regards indiscrets et des "incommodités" sociales dont les femmes et filles pâtiraient directement mais aussi leurs maris et pères, si jamais elles étaient accusées d'observer avec lubricité des hommes en contrebas.

Les chroniques coloniales rapportent d'ailleurs que ces balcons étaient initialement envisagés pour soustraire les femmes aux regards voyeurs, tout en leur donnant l'occasion d'observer la ville en restant cachées. Une pensée hypocrite, convenons-en mais qui n'est pas nouveau. On retrouve ce principe jusque dans les églises coloniales : des tribunes discrètes à treillage permettaient aux abbesses et religieuses d'assister à la messe sans être visibles des fidèles masculins. Les rosillas deviennent ainsi un symbole de respectabilité et de raffinement : voir sans être vu, tel est leur leitmotiv, un reflet des mœurs d'une société coloniale où l'apparence et l'honneur priment, en premier lieu dans l'intérêt desp ères et époux nobliaux et bourgeois.

Résumer l'emprunt des rosillas à cette pensée de voyeurs serait toutefois trop réducteur. Sur le plan climatique et pratique, les rosillas constituent effectivement une réponse astucieuse aux conditions locales puisque l'Alguarena, comme il en est également question des terres de Nord-Afarée et de Sud-Eurysie, rencontre finalement un climat chaud et ensoleillé où la nécessité de ventiler les intérieurs et de tamiser la lumière est cruciale ou en tout cas un confort sur lequel les familles rattachées à la noblesse ne rechignent pas. Les panneaux ajourés des rosillas ont effet pour eux de filtrer les rayons directs du soleil et la chaleur tout en laissant circuler l'air frais à l'intérieur de l'habitat sans avoir à maintenir grandes ouvertes les fenêtres.

Ainsi, on rtient de ces balcons fermés qu'ils permettent de rafraîchir les habitations durant les journées torrides, tout en projetant une ombre bienfaitrice sur la façade. Contrairement aux balcons eurysiens ouverts, sans demi-mesure, "exposés au spectacle public", la version sud-eurysienne, à la croisée des mondes eurysiens et afaréens, occidentaux et orientaux, créée finalement un espace intermédiaire entre l'intérieur et la rue. Une sorte de loge hautement qualitative, ornementale et ombragée, où l'on peut s'asseoir à l'abri sans subir les regards ni l'ardeur du soleil. Comme l'explique un adage inspiré de l'architecture islamique d'Afarée du Nord, "le balcon eurysien est fait pour se montrer, le balcon nord-afaréen pour se cacher" et en particulier pour protéger les femmes des vues extérieures. Une lecture à double sens, entre d'un côté ces femmes soucieuses de ne pas être vues, mais qui s'offrent malgré tout le luxe de voir impunément quiconque déambuler dans la rue en contrebas. Une lecture à double sens qui vient en compléter une autre, puisque les rosillas alguarena offrent une solution architecturale orientées dans deux directions, la quête d'une intimité et d'un confort thermique.

Les atouts des rosillas :

- Intimité et statut social : Elément d'architecture coloniale d'origine nord-afaréenne, la rosilla permet aux occupants (notamment les dames de haut rang ou leurs filles promises à un mariage ou non) d'observer la vie urbaine sans compromettre leur pudeur ni leur statut. A l'abri derrière la grille, elles peuvent profiter du plein air et des festivités de rues qui voient défiler les processions, corridas, etc..., sans être exposées aux regards ou à la promiscuité de la foule. Ce dispositif sert donc de "fenêtre privative" préservant l'honneur familial, d'où son surnom de fenêtre à jalousie, même si présentement elle viserait à s'en prévenir !

- Ventilation et lumière tamisée : Sur le plan climatique, les rosillas ont également pur elles d'améliorer le confort des demeures. Le treillage ajouré casse les rayons du soleil, évitant l'éblouissement et la surchauffe des pièces en milieu de journée, tout en laissant entrer une lumière adoucie qui économise bougies et lanternes. De plus, la circulation d'air est maintenue : l'air frais vient s'infiltre par les ouvertures donnaient à la cloison de bois, permettant de rafraîchir l'intérieur sans ouvrir complètement les volets. En saison des (fortes) pluies, ces balcons filtrants permettent même de profiter de la pluie sans mouiller l’intérieur, puisque l'eau se voit en partie arrêtée par le grillage serré. En somme, la rosilla combine les avantages du balcon en permettant la vue, le renouvellement de l'air ainsi que le passage de la lumière sans les inconvénients.

- Ornement architectural : Au-delà de leurs fonctions pratiques, les rosillas apportent une touche esthétique remarquable aux édifices, même des décennies après la découverte du monde et des arts nord-afaréens. Les dentelles de bois découpées ou de fer forgé constituent de véritables œuvres d'art qui enrichissent les façades coloniales et fournissent la preuvre d'un véritable savoir-faire. Importées par les artisans arobelos formés aux techniques nord-afaréennes faites de bois sculpté à motifs géométriques ou floraux, elles sont rapidement reproduites localement. Si bien qu'en Alguarena, les tailleurs de bois natifs ont incorporé leurs propres motifs traditionnels, avec l'émergence de formes végétales inspirées de la flore tropicale, des symboles natifs stylisés. L'emploi de ce stylisme permet aussi aux familles nobles de commander certains motifs allégoriques de leur famille, pour asseoir leur réputation. Chaque balcon agrémenté de sa rosilla devient une pièce maîtresse de la façade, embellissant la bâtisse.

Intégration locale et héritage culturel

Bien qu'iissue de la colonisation de l'archipel alguareno par l'Empire d'Arobelas, la rosilla a néanmoins durablement intégré le paysage architectural et culturel d'Alguarena au point de composer désormais un des éléments de patrimoine et constitutif de l'identité archipélagique. Au fil des siècles, les balcons grillagés sont en effet devenus le signe distinctif de bon nombre de maisons d'habitations que celles des seuls aristocrates, grâce aux procédés de fabrications industriels et à la généralisation de leurs formes ainsi qu'à la baisse de leur coût directement rattachés à sa production. On les rencontre dans les maisons de ville traditionnelles, chez les couvents ainsi que certains bâtiments officiels réalisés après l'indépendance, se dressant en ultime symbole de la manière dont la rosilla est devenue un bien appartenant, dans son utilisation comme dans sa diffusion, à l'archipel hispanique. Les architectes alguarenos du XIXe siècle, voulant réaliser un style de rosilla porteur d'authenticité pour l'archipel, pouvait alors marier traditionnellement les rosillas à des éléments de décoration autochtones. En milieu rural, par exemple, la construction de balcons à treillis en bambou ou en fibres végétales tressées a pu se faire, reprenant là aussi des savoir-faire artisanaux indigènes. Les motifs géométriques des rosillas coloniales vont également être réinterprétés alors même que des motifs natifs parfosi seront parfois directement liés à l'Empire mazati, le tout virant en un art hybride, dans un mouvement d'appropriation progressive signalant la malléabilité de cet élément, d'abord importé, mais désormais perçu comme intrinsèque à l’identité archipélagique de l'Alguarena.

D'un point de vue culturel, les rosillas ont aussi influencé les modes de vie puisqu'elles ont, en leur temps, favorisé l'émergence d'une sociabilité discrète. Il n'était pas rare sous cette époque que, derrière la grille ajourée, les membres d'une famille épient la rue et multiplient les commérages, après avoir commenté tout ou presque des événements du quartier, le tout sans être vus et transformant ces balcons en véritables loges d'observation. Une singularité qui vaudra d'ailleurs le deuxième nom de miradores pour les désigner, tant ils s'inscrivent dans une logique de voyeurisme sur un espace environnant. Outre cet aspect, des récits populaires évoquent des romances naissantes à travers le treillis, ou des voisins échangeant des nouvelles à voix basse de rosilla à rosilla, tirant parti de ll'état de semi-clandestinité qu'offrent ces balcons. Ainsi, la rosilla n'est quoiqu'il en soit pas qu'un ornement de façade : c'est un espace de vie et d'interaction sociale feutrée, reflétant l'esprit d'une vie communautaire portée en Alguarena. Une vie communautaire se faisant un mélange de pudeur héritée de l’Eurysie septentrionale catholique et de convivialité chaleureuse propre aux cultures nord-afaréennes.

En synthèse, l'apparition des rosillas dans l'architecture des bâtiments d'Alguarena s'explique par un contexte de colonisation hispanique où les colons ont importé le modèle nord-afaréen des balcons moucharabiehs, depuis adapté aux besoins de pudeur sociale, permettant de voir sans être vu, et de confort climatique dans un pays tropical. Au contact du riche héritage mazati, ces structures venues de Nord-Afarée ont été réinterprétées et intégrées localement, jusqu'à devenir un élément emblématique de l'architecture alguareno. Les rosillas viennent donc parfaitement illustrer le dialogue entre influences étrangères et tradition indigène. De quoi le faire figurer parmi les exemples réussis de métissage architectural et culturel, où l'on voit une pratique venue de l'Afarée via l'Eurysie, se fondre harmonieusement dans le décor et les moeurs d'une terre archipélagique. Les rosillas alguarenas, nées de la colonisation, sont ainsi devenues un symbole identitaire, témoignant que l’histoire d'un pays s'écrit aussi dans le bois sculpté de ses balcons.